表現性評價在小學體操教學中的運用

謝娟 蔡松梅

表現性評價是教師讓學生在真實或模擬的生活情境中,運用先前獲得的知識解決某個新問題或創造某種東西,以考查學生知識與技能的掌握程度,以及實踐、問題解決、交流合作和批判性思考等多種復雜能力的發展狀況。表現性評價是注重過程的評價,在體育教學與評價中越來越受到關注和重視。在四年級技巧單元教學中,筆者運用表現性評價進行教學取得較好的成效,現將具體過程介紹如下,供廣大同仁參考。

一、分析教材和學情,確定教學內容

技巧教學貫穿小學3個水平階段,各階段教學側重點各有不同,水平一是“學習體操類活動的基本動作”,水平二是“掌握體操類基本活動”,水平三是“掌握簡單技術動作組合”。四年級是承上啟下的階段,實驗班學生多數為外地務工人員子女,喜歡挑戰和競爭,身體素質具備一定基礎,認知思維方面相比三年級時有了較大發展,初步具備了自我評價和相互評價的能力。學生已在學校開展的綜合實踐活動中掌握了收集信息的方法,能夠合作完成較為復雜的學習任務。結合表現性評價“真實情境”“解決復雜問題”的特點,四年級技巧組合單元選取“技巧組合動作”作為此次教學實踐的內容,以“表現、創編和合作”為教學核心。

二、梳理單元思路,確定單元目標

表現性評價強調真實情境中知識和技能的運用,要求學生必須通過自己的行為表現來證明自己的學習過程和結果,而與表現性評價相匹配的目標也必然是那些具有情境性、復雜性的高級的目標。表現性評價能夠讓教學“以終為始”,教師要正確看待學生的能力差異,明確不同學生的學習起點,設計有“彈性”的學習任務,不能“一刀切”。因此,筆者認為主題式單元設計更適合表現性評價,但需要教師及時收集學生的學習卡,并將其作為教學反思的重要素材,在實施過程中不斷調整教學方案。

如,四年級技巧組合單元共分為9次課,圍繞“我是體操小明星”這一中心主題,以及“我是體操小教練”“我是體操小裁判”“我是附小好學生”3個“分支主題”(表1),筆者將表現性評價貫穿于學習的全過程,并試圖通過這種主題式、遞進性的教學環節設計,實現激發學生學練興趣、豐富運動體驗、掌握學習方法、樂于相互合作、勇于展現自我等四年級技巧組合單元的教學目標。

三、依據目標,設計有樂趣、有挑戰的學習任務

學習任務是表現性評價的核心要素之一,是為了檢測學生在特定目標上的達成情況而設計的活動,應該明確、具體并有一定的挑戰性,還要能激起學生的學練欲望。通過前期對學生的訪談,筆者了解到學生對于“獨創”“展示”“難度挑戰”等內容具有較高興趣。同時,體操項目多為個體展示,在教學中除了個體展示之外,加入小組展示能夠達成“學會合作”的目的,進一步拓展技巧學習的多樣性。技巧組合單元學習任務及任務描述見表2。

其實,高質量的學習任務更能使教學事半功倍。學生發展的空間不限于課堂,如何讓學生在課外也能持續保持對技巧學習的興趣,能夠發現自己的不足,并主動尋找解決方案,就要求教師前期做大量的準備工作,給學生提供盡可能多的素材,如,“動作對比卡”“學習卡”“找不同游戲卡(讓學生找錯誤動作)”“體能練習菜單”、技巧視頻等,支持學生自主學習。

四、研討評價指標,細化評分標準,開發評價工具

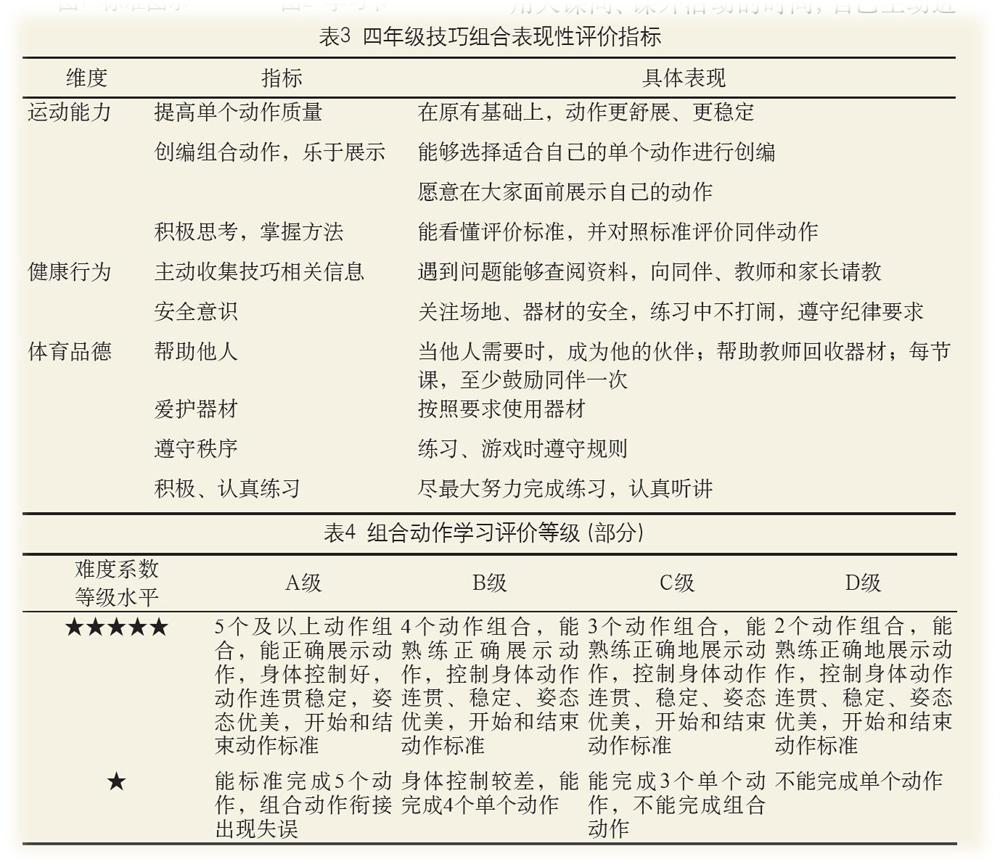

評價指標以《義務教育體育與健康課程標準(2011年版)》以及學科核心素養為依據,從“運動能力”“健康行為”“體育品德”3個維度進行設計。四年級技巧組合表現性評價指標設計見表3。

根據指標可以再進一步細化組合動作學習評價等級,如,“運動能力”中組合動作的評分,可以細化為難度系數(A~D級,以動作數量為主)和等級水平(1~5星,以動作完成度為主)(表4)。在標準制訂過程中,學生代表全程參與,收集了大量的反饋信息,反復進行修改整合之后,對學生進行了多次講解,確保標準能夠被學生接受和理解。

對于四年級的學生,僅靠文字化的標準難以讓學生正確操作,為避免學生在使用標準中出現偏差,在解讀標準和學練過程中,還需要給學生提供學習工具——“看的見”的標準圖示(圖1),以及“可記錄”的學習卡(圖2)。

五、實施教學,評價是學習也是指導

根據學習任務,筆者將四年級技巧組合單元的9課時劃分為了“單個動作學習”“固定組合學習”“個性創編”和“展示評價”4個階段(圖3)。在單元開始前,可利用午休和班會時間向學生講解評價標準,引導學生觀看技巧組合視頻,讓學生明確學習任務,同時進行了技巧知識、紀律安全、器材收放等方面的指導,讓學生明確“做什么”“怎么做”“做到什么程度”。

圖3 單元學習內容安排

在歷時2個多月的單元教學中,筆者每周用1節體育課進行學練,給學生留出了充足的課后練習時間和自我發揮的空間。如,“創編屬于自己的技巧組合”這一任務對學生來說非常有吸引力,課堂上教師指導練習方法、明確動作要求,課下學生利用大課間、課外活動的時間,自己主動進行創編動作的練習,不斷挑戰自己(圖4~5)。在“我是體操小教練”主題中,筆者制訂相應的獎勵政策,調動了優秀生的積極性,使他們能夠主動幫助“學困生”,如果“學困生”動作質量有提高,經測試后,雙方都能夠獲得小獎章加分。這種任務驅動式的學習活動,營造了良好的班級學練氛圍,優秀生進一步理解了動作的要點,提高了表達能力和指導能力,成為了教師的小助手。通過“雙人同步展示”的練習,學生學會了換位思考,理解和包容同伴的不足,這是以往追求單人技術掌握的教學中難以實現的育人效果。

圖4 學生課后自主練習

圖5 學生創編的動作組合及教師點評

單元教學結束后,筆者對實驗班學生進行了問卷調查,結果顯示學生對技巧練習的興趣有明顯提升,并且100%的學生能夠準確寫出前滾翻、后滾翻、肩肘倒立、燕式平衡、挺身跳、交叉轉體等動作名稱,能夠說出展髖立腰、低頭團身等動作要點,能夠根據評價標準說出自己給同伴評分的依據;94.8%的學生能夠流暢地完成一套規定動作(前滾翻成直腿坐—肩肘倒立—前滾成蹲立或前滾翻交叉轉體180°—后滾翻);87.5%的學生能夠節奏一致地完成雙人同步展示;93.8%的學生能夠較流暢地完成4個動作以上的技巧組合。另外,學生仰臥起坐、坐位體前屈、跳繩成績比上一學期均有提高。

[本文系北京市教育科學“十三五”規劃重點課題“基于體育核心素養的中小學生體育學習表現性評價研究”(項目編號:CADA17075)及北京教育學院卓越教師工作室研修項目成果之一]