加快對外開放 陜西需要回答好三個問題

劉曉斌

陜西自貿區掛牌兩周年,各方面都有閃亮成績單公布。

165項試點任務基本完成,創新案例達到262個,18項自貿試驗區改革創新成果在全省復制推廣; “鐵路運輸方式艙單歸并新模式”、西咸新區國際高層次人才“一站式”服務平臺等模式和經驗在全國復制推廣。

財經媒體《每日經濟新聞》年初舉辦了一場“開放新高地·2018中國自貿試驗區十大新聞”評選活動,“十大新聞”“十大創新成果”兩個榜單,西安上榜4個。

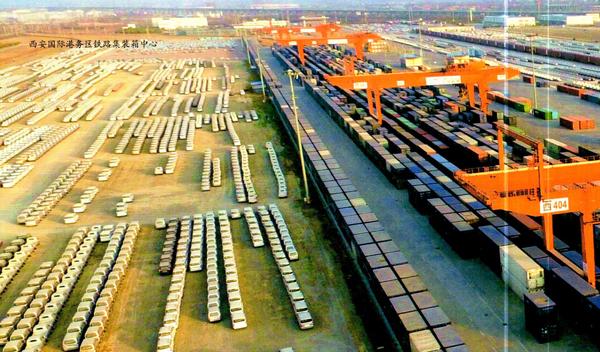

3月22日,“襄陽一西安德國”國際集裝箱貨運班列正式開通。3月25日,來自沿海港口、沿邊口岸、沿線地市、國內外物流公司、鐵路公司等多方代表共同見證《共建“一帶一路”陸海聯動大通道建設倡議》獲得通過。《倡議》達成重要共識:各方共同支持打造中歐班列(西安)集結中心。

2018年常住人口增幅排名,西安居全國第三,人口增長達到387萬。

媒體報道稱,“不管是吸引人口還是打造交通樞紐,西安為代表的內地二線城市,為了扭轉整體開放水平較低的局面,過去幾年的表現異常生猛,成績相當亮眼,出盡風頭。這說明在某些領域,內地城市可以比沿海更開放。”

《陜西省“一帶一路”建設2019年行動計劃》近同發布,提出了7大方面41項任務。其中包括積極申辦2021年“一帶一路”國際合作高峰論壇,在“一帶一路”沿線國家和地區增加“海外倉”或陜西商品展示中心建設;爭取金融產品和服務創新試點優先落戶陜西自由貿易試驗區。

當前,“一帶一路”建設從“大寫意”向“工筆畫”階段演進,很多專家和媒體認為,基于全球經貿合作形勢的演變,內陸交通設施的改善,以及自貿區建設的提速, “兩部對外開放的窗口期正在來臨,內地城市的外貿紅利剛剛開始……”

一方面是數據足夠精彩的成績單,一方面是復雜具體的工作單,但太多的細節往往會讓我們失去整體感。此時,有必要從數字和細節中跳出來,通過三個問題來觀察和評估各項工作的實際價值,以及重新思考社會資源的調配是否合理。

問題一:陜兩目前對外開放的狀態離企業和民眾的期望值還有多遠?

問題二:在省際間的開放競爭中,陜西有沒有形成特色鮮明、路徑清晰的競爭策略?

問題三:陜西是否明晰了在全球協作鏈和對外開放新格局中的自身定位?

第一個問題,因為缺少專門的統計調查,難以用量化的概念加以表述。但關于陜西“開放不夠”的討論始終是每年陜西“兩會”期間代表委員熱切關注的話題之一。尤其在對外貿易和對外的文化交流合作方而,對“不順暢”“管制太多” “專業服務能力不足”的吐槽依然很強烈。

有位高校教授近幾年致力與“一帶一路”國家的文化交流合作,一方面他體會到了合作前景非常廣闊,而雙方合作愿望十分強烈,但另一方面,在省內極其繁瑣復雜、而且漫長無比的申報審批流程讓他幾度想放棄努力。一位長期從事中亞經貿合作的商業人士曾抱怨,有些政府部門熱衷于組織熱鬧的場面活動,但缺少“干苦活”和“做基本功”的耐心和堅持。一家餐飲企業邀請到了國外的頂尖廚師,但因為年齡原因,不能順利辦理工作簽證,因此要付出遠超預期的巨大成本。一家科技企業花很大力氣請來的外籍專家,卻因為子女教育和家庭醫療等問題,選擇了轉投上海。

企業和民眾所期望的“開放陜西”應該是什么樣子?能否由政府和媒體一起努力,邀請企業和民眾把愿望和需求充分表達出來,給“開放陜西”畫個像,此舉或者能夠讓陜西的對外開放工作更有針對性,更接地氣,也可以讓“開放陜西”建設成為更大共識,讓企業和民眾的獲得感更為強烈。

第二個問題,陜西既需要看自己的努力和變化,也需要看看兄弟省市的做法。

2019年,上海提出對標國際上公認競爭力最強的自由貿易區,加快建立與國際通行規則相銜接的制度體系;廣東提出推進自貿區擴區,為汕頭經濟特區等地爭取新一輪改革開放的新平臺;浙江提出建設國際油品交易中心,推進油氣等大宗商品國際貿易使用人民幣計價結算;福建提出做大做強整車進口、航空維修等重點業態重點平臺;湖北探索“點單式”放權,將省直部門更多改革事項放在自貿區先行先試;河南加快國際貿易“單一窗口”建設,降低進出口環節收費;四川提出推動多式聯運和通關一體化,闖出一條內陸自貿區國際化法治化便利化的新路子。

海南的目標則直捐零關稅,“未來海南進口的物品和原料有望實現零關稅,從而實現日常消費全島免稅。”

相比之下,陜西有“三個經濟”的提出,可以說在綱領和理論建設方面領先一籌,但在具體的工作抓手上,卻缺少令人眼前一亮的設計。

“積極建設進口商品展示交易分撥中心、跨境電商國際合作中心、加工貿易產業轉移承接中心。用好第五航權,拓展國際航線。加快建設臨空經濟示范區,圍繞空港、陸港打造產業集群。”

總體來說,陜西對外開放的諸多工作目標設計大多是延伸式或遞進式的,缺少“從O到1”的大膽突破。

在對外開放這條賽道上,缺少破局的膽略和勇氣,會讓本身就處在追趕者角色的陜西錯失政策紅利期,陷入差距不斷擴大的窘境。

第三個問題,在陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放新格局中,陜西怎樣明晰自身的定位,找到自己在全球協作鏈中的位置。

“隨著全球交通、通信和能源基礎設施的發展,高速公路、鐵路、機場、油氣管道、電網和光纜等正在重塑未來:互聯互通決定命運。”《超級版圖》作者帕拉格·康納認為,“一個國家重要性的根本決定因素不是其地理位置或人口規模,而是其互聯互通程度,即在地理互聯、經濟互聯、數字互聯層面上是否深度參與全球資源、資本、數據、人才和其他有價值的資產流。”

依照帕拉格·康納的觀點,決定陜西對外開放價值的關鍵,在于陜西以怎樣的方式參與到“全球資源、資本、數據、人才和其他有價值的資產流”的協作。

陜西在諸多領域有走出去或引進來的合作,但總體上重點不突出,對參與全球協作的主動設計并不清晰。以至于給人一種感覺,別人做了什么,陜西也會有相應的跟隨動作,但因為不是自己主動思考設計的,不免顯得有些零碎、倉促、易于搖擺。

在“一帶一路”建設工作5周年座談會上,對未來具體怎么千,習近平提出除了要在“項目建設、開拓市場和金融保障”上下功夫,還“要推動教育、科技、文化、體育、旅游、衛生、考古等領域交流蓬勃開展”。在這些領域陜西可謂是資源雄厚、優勢明顯,那么,陜西的對外開放能不能選擇這些領域實現重點突破呢?

綜上種種,從基礎條件、外部環境到政策支持,陜西正迎來加快對外開放的最好時機,但要盡最大可能抓住機遇,為企業和民眾創造更加良好的開放環境,陜西還需要構建起更具宏觀視野的外部視角,樹立起更強烈的發展自信和破局勇氣,不斷優化和改善對外開放與合作的策略和舉措,特別是解決好頂層設計與基層創新的平衡,解決好政府推進與釋放市場活力的平衡,解決好重點領域突破與推進其他領域開放的平衡。