柔性扶貧的扶貧效果評價指標體系研究

賴白鑫

摘 要:柔性扶貧理論強調貧困地區是一個統一體系,扶貧工作要考慮多種影響因素的共同作用,絕不能單獨針對某一個影響因素。詮釋了柔性扶貧對我國扶貧開發工作的積極作用,從鄉村資源發掘整合、鄉村文化價值重塑、鄉村主體發展等方面建立了柔性扶貧的扶貧效果評價指標,以促進柔性扶貧與產業扶貧融合發展。

關鍵詞:柔性扶貧;扶貧效果;指標體系

文章編號:1004-7026(2019)09-0004-03? ? ? ? ?中國圖書分類號:F323.8? ? ? ? 文獻標志碼:A

我國大規模扶貧開發取得了較大減貧效果,但隨著扶貧深入,扶貧工作對象發生變化,對扶貧方式提出了新的要求。過去,我國政府機關扶貧工作突出表現為“剛性扶貧”。貧困地區普遍存在資源短缺問題,因此我國政府扶貧工作以資源投放為主。從政府財政投入到吸引社會力量投資,我國扶貧工作一直強調外部資源引入和利用,并注重外部資源爭取。這種方式缺乏針對性,沒有充分考慮實際環境,無法發揮各地區優勢,扶貧工作無法達到預期效果。部分地區提出借助旅游資源優勢發展旅游業,取得了顯著的扶貧成效。基于“剛性扶貧”對立面的柔性扶貧理念,建立了一套扶貧效果指標評價體系,作為扶貧工作效果評價的有機補充,以完善脫貧攻堅工作。

1? 柔性扶貧理念解讀

柔性扶貧這一理念最早提出于2016年。朱啟臻在《“柔性扶貧”理念的精準扶貧》中提出,柔性扶貧理論強調貧困地區是一個統一體系,受到多種因素影響,扶貧工作需要考慮多種影響因素的共同作用,應對各種影響因素的相互作用進行調整,通過要素重新組合或創新扶貧模式來達到實現脫貧目標,絕不能單獨針對某一個影響因素進行[1]。

在柔性扶貧理念視角下,通過有機融合生態環境資源、手工藝或手工業資源、農業產業資源和傳統民居景觀資源,以及鄉村村民的生產生活方式、民俗等文化資源,將鄉村這個有機整體變得不可分割。通過村落價值放大化和產業融合升級,使鄉村在更高層次上實現脫貧,實現鄉村振興。

學者分析我國扶貧開發工作現狀指出,我國扶貧開發工作存在缺乏針對性及無法實現預期效果等諸多問題,提出應創新扶貧模式。徐孝勇、賴景生、寸家菊(2010)對我國西部貧困地區扶貧工作模式進行系統分析,根據扶貧工作特點將其分為對口扶貧、移民搬遷扶貧、旅游扶貧以及產業扶貧等8種,并對不同種類扶貧模式的特點展開研究和討論[2]。很多學者對影響我國扶貧開發工作的要素進行分析,指出扶貧工作具有較強的綜合性,應綜合考慮各種影響因素,制定相應的扶貧開發模式。

2? 構建柔性扶貧的扶貧效果評價指標體系的意義

2.1? 豐富和完善扶貧工作的理論與實踐

實踐是檢驗真理的唯一標準,理論對實踐具有指導作用。我國扶貧工作開展以來,已經形成了成熟的扶貧工作理論。隨著扶貧效果深入,扶貧理念與措施也在不斷地優化,并更加貼合實際。實踐證明,如果沒有產業扶貧,沒有為農村產業發展提供支持和幫助,貧困農戶就難以實現長期可持續的脫貧。現階段,國內扶貧開發工作都是從上往下實施的。貧困農戶是脫貧主體,政府則是扶貧主體。扶貧工作主體在執行扶貧開發任務時,強調外部資源獲取。對國內外扶貧開發進行分析和整理,發現當前階段缺乏結合鄉村自有資源實現脫貧的理論,也缺乏以此為理念的效果評價體系分析。

2.2? 有助于更好地施行鄉村振興規劃

脫貧攻堅與鄉村振興是內在統一的關系,脫貧是實施鄉村振興的內容和基礎。鄉村振興包含了“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”5大理念。柔性扶貧中,通過綠色生態發展之路進行產業扶貧,通過鄉風文明鄉村治理推動脫貧攻堅,實施以工代賑和開發公益性崗位促進貧困戶穩定脫貧等。這些理念與鄉村振興戰略相輔相成。隨著鄉村振興戰略深入推進,柔性扶貧理念與鄉村振興理念進行有機銜接,成為鄉村振興的有力支撐和補充。

3? 柔性扶貧的效果評價指標體系的構建

3.1? 柔性扶貧效果評價指標體系的原則

構建柔性扶貧下農村產業扶貧效果評價體系,是科學推進農村產業扶貧進程的重要步驟。要對扶貧效果進行評價,必須遵循一定的指標設計原則。

一是科學性原則。以科學理論為指導,以貧困地區內部要素為依據,所設計的指標應當客觀科學,符合評價對象的要求,確保評價指標正確反映整體和部分的相互關系。同時,設置指標應符合國家政策和經濟社會發展規律,確保反映柔性扶貧下農業產業扶貧的效果水平。

二是可操作性原則。沒有所需數據支撐的指標體系會失去原本的現實意義。在設計柔性扶貧下農村產業扶貧效果評價體系時,所設計的指標要具有可測性、可行性和可驗證性,使指標能運用現有資源或工具進行測量。一些指標無法量化,可通過專家咨詢或間接測量進行定性描述。

三是全面性原則。在實際扶貧工作中,扶貧方式存在廣泛性和差異性。柔性扶貧體現人文因素,應將各種因素進行綜合全面衡量。

四是系統性原則。為了使指標評價體系具有更好的靶向性及目標性,在設計過程中還應注意系統性原則。指標體系要評價農村產業扶貧的各方面效果,應注意其層次結構的合理性,使指標既獨立又不相互影響。指標間具有較強的邏輯關聯性,以形成一套科學系統的指標體系。

五是可持續性原則。柔性扶貧主要體現人與資源、環境的協調發展。通過對鄉村自有資源的發掘,提升貧困人口的自身發展能力,提高脫貧效益和質量。柔性扶貧重視對生態等自然環境的保護,強調人與鄉村資源的和諧,強調保留鄉村文化的傳承與發展,避免以犧牲生態環境為代價的發展。在設計指標時,也應遵循可持續發展原則。

3.2? 評價指標的選擇與說明

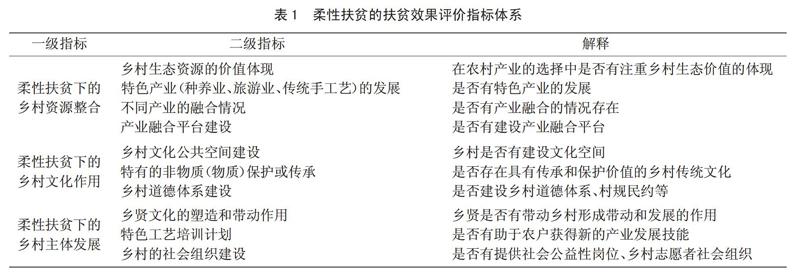

通過對扶貧相關政策、有關扶貧效果評價等相關文獻的綜合梳理,參考官方發布的脫貧攻堅效果評價指標體系,根據柔性扶貧理念建立指標體系。從扶貧主體自身出發,考慮其社會經濟發展、人文價值、鄉村自身價值等因素,將柔性扶貧下農村產業扶貧的效果綜合評價指標分為柔性扶貧下的鄉村資源整合、鄉村文化作用、鄉村主體發展等3個準則層,遵循指標構建原則,從不同角度來探討準則層下的10個指標,具體見表1。

柔性扶貧的扶貧效果評價指標體系涉及多方面的因素,包括人文、社會學、鄉土文化、經濟等方面。把柔性扶貧理念轉化成為一套科學合理的評價指標體系,對提升貧困工作效果十分必要。本體系初步建立主要依靠對柔性扶貧理念的解釋和理解,但柔性扶貧的農村效果評價指標體系避開了傳統的扶貧評價指標體系所涉及的問題。因此,基于扶貧現狀和未來減貧措施,從鄉村資源發掘整合、鄉村文化價值、鄉村的主體發展等3個方面建立了柔性扶貧下扶貧效果評價指標,并進行各個指標的說明和解釋。

3.2.1? 柔性扶貧下的鄉村資源整合

產業發展是貧困群眾充分就業和增加收入的根本途徑。柔性扶貧理念旨在發掘鄉村自身資源價值,通過資源發掘進而進行有效的產業支撐。鄉村資源不僅包括土地、礦產等自然資源,還應該包括生態資源、旅游資源、文化資源和社會資源等,要通過對這些資源的發掘,體現要素價值。發展不適合鄉村實際的產業項目往往難以達到預期效果,而傳統農業不僅自然風險較大且收入微薄。要通過對鄉村自身價值的發掘,發現特色資源,通過一、二、三產業融合,提高自身造血能力。

擬將鄉村資源整合作為一級指標,下設鄉村生態資源的價值體現、特色產業(種養業、旅游業、傳統手工藝)的發展、不同產業的融合情況、產業融合平臺建設情況等4個二級指標。

原生態的自然環境往往能帶來許多的觀賞價值,保護好原生態的自然景觀,如梯田、傳統耕地景觀等,既能美化鄉村環境,也能帶來可持續性的發展。因此采用鄉村生態資源的價值體現來評價鄉村的生態價值發掘情況。

特色產業(種養業、旅游業、傳統手工藝)的發展主要評價鄉村的傳統手工藝、民俗手工藝、住宿業、農民豐收節等所帶來的產業經濟價值和文化價值的發展情況。

產業融合主要是優化資源配置,將古建筑、田地和景色優美的園林這些生態資源價值與傳統的農業、手工藝、文化旅游相互滲透融合,將不同產業整合形成以鄉村為主體的多元生態休閑產業。

產業融合平臺建設情況主要評價以村民為主體的農民合作社等平臺建設情況。產業融合平臺是鄉村資源轉換為收入的重要載體。評價平臺建設情況的目的是強調形成產業與貧困戶的有效聯結機制。把貧困戶納入產業價值鏈環節中來,分享產業利益,體現貧困戶對鄉村資源的權益。

3.2.2? 柔性扶貧下的鄉村文化作用

人類文明共同體可以認為由精神共同體和各種共同體緊密結合產生的。鄉村文化是維持鄉村道德交往的重要精神秩序,通過約定俗成的非制度性規范形成自覺秩序,是維持鄉村秩序的重要機制。鄉村文化在宗族活動、生產生活、鄉村公共事務等方面發揮著重要作用。鄉村文化重建和復興,是柔性扶貧理念的重要內容,也是柔性扶貧的重要手段。

擬將鄉村文化作用作為一級指標,下設鄉村文化公共空間建設、特有的非物質(物質)保護或傳承、鄉村道德體系建設等3個二級指標。通過柔性扶貧工作理念,提高貧困群眾的道德素養、改善鄉村的文化風貌,引導群眾保留和恢復淳樸的鄉風民俗,提高互幫互助的鄉村共同體意識。

鄉村的公共文化空間包括文化禮堂、祖厝、宗祠等。公共空間建設為鄉村提供舉辦婚禮等儀式的場地,是鄉村歷史、鄉村文化的展示區,將優良的思想理念傳播給村民。

特有的非物質(物質)的保護和傳承是鄉村特色產業的發展亮點。這項指標主要對鄉村特色建筑風格、人居文化、特色手工藝等保護情況進行評價。

鄉村道德體系建設主要評價村民的道德規范,如捐款救助、志愿服務、義務勞動、好人好事等情況,旨在通過道德體系建設樹立貧困群眾的志氣。所謂扶貧先扶志,扶貧工作中很大一部分困難在于貧困群眾缺乏脫貧決心。

3.2.3? 柔性扶貧下的鄉村主體發展

在扶貧過程中,鄉村和村民扮演著主體角色。政府承擔農村基礎設施建設、農村黨政事務的指導。社會組織注重資金籌集、提供社會服務,體現公益性和非營利性的特點。貧困群眾是脫貧的主要執行者,未來的扶貧工作將從外力扶貧轉換成為通過自身力量避免返貧。貧困群眾通過提高自身素質和勞動,來擺脫貧困。

擬設立鄉村的主體發展做為一級指標,下設鄉賢文化的塑造和帶動作用、特色工藝培訓計劃、鄉村的社會組織建設等3個二級指標。

柔性扶貧理念強調通過鄉賢力量復興鄉村,提出了新鄉賢概念。新鄉賢指的是高素質、有文化、有資金、有領導能力,能夠將自己所學奉獻給鄉村政治、經濟、生態、環境發展的優秀人才。設立鄉賢文化的塑造和帶動作用這一指標,評價農村產業扶貧中鄉賢這一因素所發揮的作用,鼓勵從村里走出的知識分子、商人、公職人員等社會人士為鄉村的發展貢獻力量。

采用特色工藝培訓計劃這一指標來評價貧困群眾這一主體參與有關特色產業的培訓情況,如貧困群眾參與手工藝的培訓學習、特色文化藝術傳習等帶來增收能力的培訓的情況。

鄉村的社會組織建設是衡量鄉村治理水平的標準之一,也是村落共同體的重要組成內容。評價鄉村歷史講解隊伍、鄉村環保志愿者、老人協會、調解協會等鄉村社會組織的建設情況,通過社會組織將鄉村的每個主體有機結合起來。

4? 結束語

農村地區經濟發展水平比較落后,我國絕大多數貧困地區都位于農村。農村脫貧是我國脫貧工作的重要內容,只有解決農村貧困問題才能實現全國整體脫貧。農村產業扶貧是當前扶貧工作的重點內容。建立一套完整科學的農村產業扶貧評價效果體系,運用這套指標體系根據鄉村自有資源、農民收益程度來對扶貧工作開展情況及實施效果進行評估和分析,可以促進扶貧模式調整和改進,加強扶貧開發工作管理。從柔性扶貧角度對我國扶貧工作開展情況進行分析,指出現階段我國扶貧開發工作存在的問題并提出改進建議,不僅豐富了扶貧開發理論研究,也為農村扶貧工作提供了理論指導。

參考文獻:

[1]朱啟臻.“柔性扶貧”理念的精準扶貧[J].中國農業大學學報,2017,34(1):126-129.

[2]徐孝勇,賴景生,寸家菊.我國西部地區農村扶貧模式與扶貧績效及政策建議[J].農業現代化研究,2010,31(2):161-165.