孤兒村里,命中注定的一大家子人

王雷

在遼寧省營口市鲅魚圈區蘆屯鎮官屯村。車子一頭扎進村里的胡同,顛簸的土路三轉兩拐之后,一座院落忽然出現在面前。一人多高的紅磚院墻,圍著一個百尺見方的院落,黃土沙石鋪就的地面上,一個簡易的滑梯和一座小得不能再小的沙堡玩具,幾個五六歲的孩子在嬉戲玩耍。院子正中是一座二層的灰白小樓,墻上的瓷磚已斑駁掉落,呼應著樓門口銹跡點點的牌匾,把新漆的“遼寧省蓋州慈愛孤兒村”幾個大字顯得格外耀眼。

看到有人到訪,孩子們立即停止玩耍,齊刷刷地跑過來,邊沖著屋里喊“媽,來人了”,邊把我引進一樓的通鋪大炕旁。“肩周炎犯了,疼得動不得。”李桂鳳斜靠在炕頭,與我聊起了創辦慈愛孤兒村的過往。

20多年前,婁宗全與李桂鳳離開老家黑龍江農村,靠包小工程為活計,四海為家。

在吉林做工時,細心的婁宗全發現,一個10多歲臟兮兮的小女孩,每天都到工地撿剩菜剩飯吃。“飯菜都餿了,還摻著垃圾。”婁宗全看著不忍心,便每天都偷留一份飯菜給小女孩。一來二去,他得知小女孩被遺棄了,爸爸精神有障礙,媽媽下落不明。

轉眼間,工地完工了,婁宗全該走了,可小女孩死命地拽住他的褲腳,不讓他走。“我在外面這么幾年,你們是最照顧我的,求求你們帶我走吧。”夫妻倆犯難了,目前的收入僅夠一家6口糊口,若再帶上小女孩,恐怕生計都成問題。但反過來看,若小女孩繼續在社會流浪,萬一遇到壞人……夫妻倆不敢往下想,立刻辦理了收養手續,給小女孩取名婁國琳,帶她回了家。

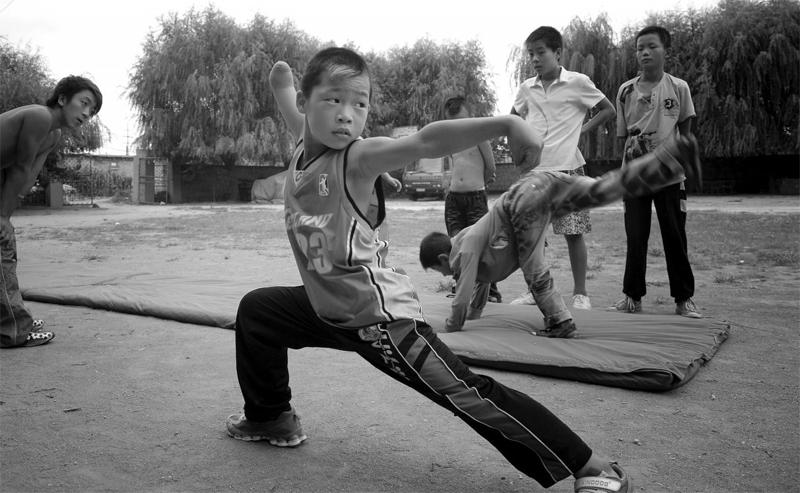

兩個大人加5個孩子,漂泊變成了麻煩事。隨著孩子們漸漸長大,李桂鳳便想安頓下來,讓孩子們有一個安穩的生活。于是,他們搬到了鲅魚圈官屯村,因婁宗全兒時學過武術,就在村里辦武術學校營生。

李桂鳳是天生就有孩子緣的。一天,她去給婁宗全送飯,路過稻田地時,恍惚聽到啼哭聲,追著聲音尋到后大吃一驚,草叢里躺了一個襁褓女嬰。李桂鳳想都沒想,心疼地抱起女嬰,扭頭往家走。當天晚上,一家人再度面臨選擇。“一個也是收養,兩個也是收養。”結果與上次無異:收養孩子,取名婁國芳。

打那之后,夫妻倆收養的事兒傳遍了周邊鄰村,每隔一段時間,家門口都會出現一個棄嬰,甚至還有人把別處撿到的棄嬰特地送到他家。這時,夫妻倆才意識到大家把自家當成孤兒之家了。

第三次選擇也跟著來了。是全部都送到公辦福利院,還是全部收養并養大成人,決不半途而廢?在4個親生孩子的支持下,夫妻倆停辦武術學校,改為孤兒村,有了新名字的婁國光、婁國欣、婁國吉、婁國志……這些被遺棄的孩子紛紛走進婁宗全的家,組成了30多口的大家庭。

聽孩子們叫自己爸媽,夫妻倆是幸福的,但這幸福,也與煩惱伴生。

“沒錢,光有愛心,不頂用。”為撫養孩子,夫妻倆不僅拿出所有積蓄,婁宗全還要重操舊業——常年在外包攬大小工程,省吃儉用把錢如數寄回家里,但仍不足以支撐如此龐大的家庭。這時,在父母的耳濡目染下,夫妻倆的親生子女站了出來。大兒子回黑龍江成為教師后,每月都會寄錢回來;大女兒嫁人后,時常補貼家用;二兒子做生意后,賺的錢全部用在孤兒村上;小兒子是司機,工作之余也幫忙打理孤兒村大小事宜。

2003年,婁宗全在遼寧省民政廳辦理執照,遼寧省蓋州慈愛孤兒村成為遼寧省第一家經省民政廳批準、國家民政部備案,完全由個人投資興建的孤兒村。

“小媽,數學作業寫完了,能出去玩嗎?”

“不行,美術作業沒做完呢。”

孩子口中的“小媽”是婁國芳,當年李桂鳳在稻田地里撿到患唇裂、腭裂、胯脫離、脊柱裂兩側腎積水、尿潴流等多種疾病的女嬰,現在已19歲了。剛遇到婁國芳時,夫妻倆帶她去看病,醫生說沒救治意義了,可夫妻倆卻很堅持,前前后后花了40多萬元。“沒有什么比挽救一個生命更有價值。”至今李桂鳳都覺得錢花得很值得。

婁國芳的病雖還沒完全好,走路還是一瘸一拐的,但她克服了各種病痛頑強成長,甚至接過媽媽李桂鳳的重任,成為孩子們的“小媽”。

孤兒村的孩子大多患有各種疾病和先天不足。婁國奇失去了左臂,婁國萱有先天性心臟病,婁國佳沒了左耳,婁國霞患了腦疾……孩子們或許不懂堅強,但都在堅強地成長。

把孩子們養大成人,曾是李桂鳳最大的心愿。如今,讓孩子們有知識,在社會上立足,成為夫妻倆最大的寄托。

孤兒村的小二樓上,設有一個大教室,10多張桌椅和一尺見方的小黑板,托起了孩子們打開知識大門最初的夢想。在這里,有時是夫妻倆教大孩子,大孩子再教小孩子,有時是義工、大學生志愿者來免費上課。到了入學年紀,李桂鳳會把孩子們送到就近的學校,文化課一節都不能落下。

對于孩子們的教育花費,夫妻倆從不吝嗇。婁國奇今年參加高考,可成績一般。“不是孩子笨,是缺少輔導。”思來想去,李桂鳳一咬牙,給婁國奇報了一個每月2700元的高考補習班。“只報了3個月,再多,家里就負擔不起了。”李桂鳳覺得虧欠孩子。

有愛學習的,也有愛搗蛋的。夫妻倆不慣孩子,犯錯后挨揍少不了。“和親生孩子一樣,愛之深才責之切。”普通家庭的傳統教育方式被移植到孤兒村中,孩子們慢慢成長,在學校學會文化哲理,在孤兒村體味柴米油鹽。放學后回到家,有的幫忙做飯,有的洗衣服,有的打掃衛生……每個孩子都能找到在家中的角色,貢獻自己小小的力量。

李桂鳳曾擔心,孩子們在學校會被人瞧不起,甚至被當面嘲笑沒爸沒媽。這份擔心也讓夫妻倆悟出個理兒:給予孩子最大的愛,就是給他們一個有爸有媽的真正的家。

雖然孩子們視婁宗全、李桂鳳為親生爸媽,但夫妻倆從沒放棄為孩子們找尋親生父母的可能。有的父母通過各種渠道找來,領回了自己的親骨肉,皆大歡喜。也有的孩子長大后,偷偷地找到了親生父母,或被親生父母偷偷接走,不告而別。“無論是留是走,家庭團圓,都是孩子們最好的歸宿。我祝福他們。”

每一年都有新來的孩子,每一年也有離開的兒女,對于婁宗全和李桂鳳而言,這里是家,隨時歡迎孩子們回來,歇腳駐足,也隨時準備為他們送別,邁向社會。

即使正午陽光下的人,也總有一半是陰影。婁宗全、李桂鳳創辦孤兒村20多年來,質疑聲從未間斷。

剛創辦孤兒村時,全國各地都有類似的民辦孤兒院相繼成立,但堅持下來的,寥寥無幾,個別孤兒院還被曝光虐待兒童、非法牟利等情狀,最后受到法律的制裁。婁宗全、李桂鳳的孤兒村也因此頻受各方質疑,甚至曾一度因資質、條件等相關問題,孩子們都被接走,送到了別處。

夫妻倆當然想把孩子全接回來,可當時的經濟條件的確負擔不起,于是,接誰就成了最大的問題。很多人建議接健全的孩子,相對于治病的龐大花銷,健全的好養活。但夫妻倆思前想后,最終堅持優先把先天缺陷、患有殘疾的孩子接回來。“我把他們養大,我知道哪些孩子按時該吃什么藥,哪些孩子睡覺時不能仰臥,哪些孩子有自閉癥該如何同他們溝通。”那段日子,夫妻倆食之無味、夜不能寐,婁宗全更加努力地賺錢,直到條件慢慢好轉,孩子們都接回來后,他們才松了口氣。

質疑并沒有隨著孩子們的回歸而銷聲匿跡。“不吃不穿只為撫養,肯定是有特殊目的的。”夫妻倆一笑置之,覺得持久的行動抵得過一萬句辯解。“看我們不解釋,就說我們裝清流來作秀。”婁宗全嘆了口氣,說:“有時氣急了,真想回懟一句:有20多年如一日作秀的嗎?可只是想想而已,因為沒必要向質疑交代,真正要做的是向孩子們有交代。”

當年夫妻倆收養的第一個孩子婁國琳已嫁為人婦,如今孩子都快上小學了;婁國光、婁國吉長大后都參了軍,在部隊里表現優異,被雙雙評為優秀士官;婁國芳成了家里的小管家,大小事務都是她來操持。就連最小的婁國旭,5歲的年紀已會通篇背誦《弟子規》。

“孩子們長大成人,有所成就,可以在社會立足,就是最好的交代。何必在意別人說什么呢。”李桂鳳笑著說,陰影總歸要被陽光照亮的。在探訪孤兒村的一整天里,光愛心人士就來了4撥兒,有的送衣物和書本,有的把自家孩子帶來體驗生活。當天還有一家醫院上門免費為孩子們進行體檢……愛心洶涌而至,每天都是如此。在夫妻倆眼中,孤兒村不僅是他們情感的歸宿,也為社會提供了愛心的落腳點。

去年除夕,新春鐘聲響起的時候,夫妻倆坐在炕頭,在孤兒村成長的孩子們聚在一起,排成長隊依次給二老磕頭拜年,最小的婁國旭站在排尾,老大不樂意,在外屋直喊:“爸媽,我要第一個盡孝心。”李桂鳳在屋里聽了,忙笑著說:“不能壞了規矩,按輩分來。”一一磕頭過后,終于輪到婁國旭了,李桂鳳一把把她摟進懷里,掏出一個紅包,塞到婁國旭手中,“爸媽給你們包紅包,這也是規矩。”婁國旭在婁宗全和李桂鳳臉上一人親了一大口,笑著跑出去放鞭炮了。

“提前攢4個月錢,才夠給孩子們發春節紅包,8000元哩,這錢花得我特高興。”