核心素養指向下的區域地理教學設計與原則

謝世國

【摘要】? 學科核心素養是學科育人價值的集中體現,地理學科核心素養主要包括人地協調觀、綜合思維、區域認知和地理實踐力四個方面,是深化地理課程和課堂教學改革的新指向,而區域地理是最能貫徹和融合地理學科核心素養的教學載體。本文以我國“西北地區”為例,探討在核心素養指向下的區域地理教學設計與原則。

【關鍵詞】? 地理學科核心素養 區域地理 教學設計與原則

【中圖分類號】? G633.55? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】? A 【文章編號】? 1992-7711(2019)20-020-020

一、問題提出

《普通高中地理課程標準2017年版》把普通高中的培養目標定位為“進一步提升學生綜合素質,著力發展核心素養,使學生具有理想信念和社會責任感,具有科學文化素養和終身學習能力,共有自主發展能力和溝通合作能力。”然而,在實際的課堂教學中,我們仍舊可發現不少教師的課堂教學停留在教師唱獨角戲層次,學生既缺乏自主學習的過程,更沒有對問題的合作探究。《中學地理教學參考》2018年第11期組織了一次“四大核心素養培養研究”的專題策劃活動。李琳等幾位作者分別從“區域認知”、“人地協調觀”、“地理綜合思維”、“地理實踐力”幾個維度進行了闡述,研究非常到位,也具有很大的參考借鑒價值。美中不足的是,幾位作者都是從單個角度去論證地理核心素養的培養。筆者認為,地理核心素養的四個方面是一個有機整體。它們之間相互影響、相互促進,并非可以單獨抽出某個方面來進行培養。就如舉重運動員不可能單獨去訓練手臂力量一樣,而是腰部、腿部訓練同步進行的。本文以我國西北地區為例,探究在核心素養指向下的區域地理教學設計與策略。

二、核心素養指向下的區域地理教學設計思路與要求

1.設計思路

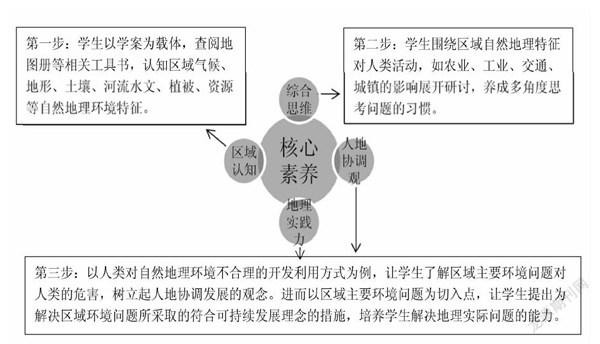

為了更好地在區域地理教學中培養學生地理核心素養,即學生的區域認知、綜合思維、人地協調觀和地理實踐力。筆者認為,首先應該從區域自然地理環境特征知識入手,讓學生構建起對區域的基本認知;再圍繞區域人文地理特征與自然地理環境特征之間的關系開展小組合作,養成多角度、綜合思考問題的習慣;以人類對自然地理環境不合理的開發利用方式為例,讓學生了解區域主要環境問題對人類的危害,樹立起人地協調發展的觀念;最后以區域主要環境問題為切入點,讓學生提出為解決區域環境問題所采取的符合可持續發展理念的措施,培養學生解決地理實際問題的能力。示意如下:

2.設計要求

2.1以整體性原理構建區域認知

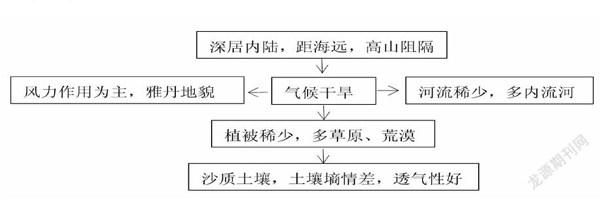

區域是地球表面的空間單位,它是人們在地理差異的基礎上,按一定的指標和方法劃分出來的。任何區域都由大氣、水、巖石、土壤和生物等要素構成,無論哪一要素的改變都會引起相關要素隨之發生改變,從而帶動整個區域發生變化,即“牽一發動全身”,這使得區域具有整體性特征。當然,由于不同地理要素對地理環境形成的影響程度不同,使得區域間又會具有差異性。但就區域內部而言,其整體性特征還是非常明顯的。我國西北地區的整體環境特征就是“干旱”,這由其身居內陸的地理位置所決定,為溫帶大陸性氣候,冬冷夏熱,氣溫日較差和年較差大,降水少。植被稀少,為溫帶草原或荒漠。巖石易風化,風力侵蝕、搬運和沉積作用突出,雅丹地貌、沙丘比較典型。此處要求學生構建知識結構圖,從整體上把握自然地理環境各要素之間的關系,避免單個知識一一分析的八股式區域地理學習方式。示意如下:

2.2以自然地理環境對人類活動影響訓練綜合思維

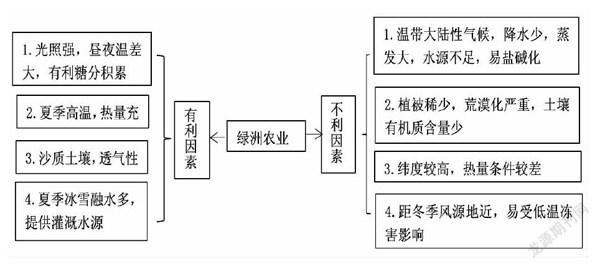

任何人類活動,無論是農業、工業、商業、交通、旅游,都發生在一定的區域空間,都要受到區域自然地理環境的影響和制約。而且,人類的任何一項活動,都不是單一某個自然地理要素所能決定的,都是自然地理環境各要素綜合作用的產物。如西北地區的綠洲農業,既受當地氣候條件(光照、熱量、水分)的影響,也與當地的地形、土壤、灌溉水源等因素密切相關。這些條件中既有有利的因素,也有不利的因素。因此,學生分析自然地理環境對人類活動影響的過程中,能養成辯證、全面分析問題的綜合思維。示意如下:

2.3以區域環境問題的產生、危害和解決培養人地協調觀和地理實踐力

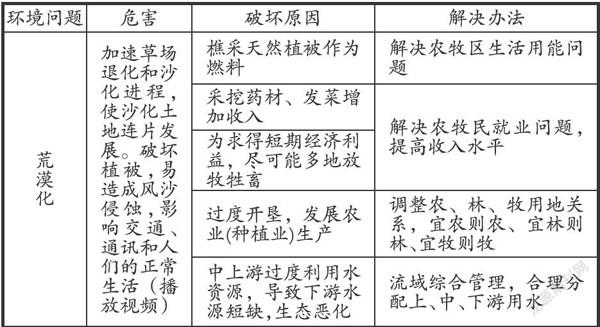

區域自然地理環境會在某種程度上影響和制約人類活動,人類活動反過來也會在一定程度上影響、改變區域自然地理環境。人類從區域環境中索取各種生產、生活所需資源,同時,人類在生產、生活過程中也會向環境中排放各種廢棄物。索取、排放過度,超越了環境的自我更新、自我凈化能力,就會產生各種區域環境問題。在了解原因的基礎上,引導學生分析環境問題對人類帶來的危害,并提出解決辦法,從而達到培養學生人地協調發展的觀念和解決地理實際問題的地理實踐力。以西北地區荒漠化問題為例,示意如下:

三、核心素養指向下的區域地理教學原則

地理核心素養具有綜合性、發展性和終身性特征。基于地理核心素養的這些特征,在進行區域地理教學過程中,應貫徹如下教原則:

1.自主性原則

建構主義認為,學生并不是空著腦袋走進課室的,他們在日常生活中,在與周圍環境相互作用的過程中,已形成了豐富的經驗,逐步建構起關于外部世界的知識。教學過程中學生不是被動的知識吸收者,而是知識的主動建構者。毋庸置疑,地理核心素養是緊密結合社會發展和時代要求的,它貫穿于人的終身發展歷程,具有終身性,而學生自主學習能力又是學生個人終身學習的基礎。

從高中區域地理教學特征來看也應該貫徹自主性策略。高中區域地理教學的重點在“理”而不在“地”,即要求學生根據地理原理性知識對地理事物、地理現象進行合理性的解釋。因此,在進行區域地理教學過程中,讓學生了解區域自然地理(地形、氣候、水文、生物、土壤等)和人文地理(經濟、政治、文化、人口、農業、工業、交通等)的一般性知識也很有必要的。

2.合作性原則

地理學是一門兼顧自然科學與社會科學的綜合性學科,區域地理也是由各自然要素和人文要素組合而成的復雜系統,這決定了地理核心素養具有綜合性特征。綜合性決定了在分析區域地理現象和地理問題時要多角度、辯證看問題。但學生由于知識儲備、思維習慣等方面的問題,一則往往找不到分析問題的思路;二則有了思路但往往不夠全面,或不能辯證地對問題進行評價。那如何讓學生不全面的認識變得更加全面呢?那就需要在小組合作學習。

學生在探究過程中互幫互助、交流討論、共同進步。高中區域地理教學的重點不在“地”而在“理”,既然是說“理”,如何讓這種認識更趨合理,或達成基本一致,那就需要在小組中開展合作。大家把自己的觀點展示出來,相互交流、相互辯論,正如蔡元培先生在北大做校長時所倡導的“容納各種學術和思想流派,讓其相互爭鳴,自由發展,主張學術自由,兼容并包,以求學術之發展。”在區域地理教學中,尤其是區域可持續發展的應對措施方面,更應該讓學生充分表達出自己的觀點,并在小組內、小組間開展辯論,這才能幫助學生完善對問題的認識,使每個學生對問題的認識更趨合理性、全面性。

3.生活性原則

地理是研究區域地理環境及人類活動與地理環境關系的科學。無論是區域氣候、植被還是地形,甚至于日升月落,還是工業、農業、商業、交通、旅游等,都與人類的生活密切相關。區域地理教學,唯有再現自然地理環境如何影響人的生活,以及人的生活如何影響區域地理自然環境才有現實意義。這也正是區域地理教學的魅力所在。課堂上,筆者用到自己拍攝的西北地區居民習俗、住宅,或西北地區荒漠景觀等圖片時,往往能激發出學生強烈的興趣。正如杜威先生所說:“學校教育應當簡化現實的社會生活”,而且,“必須呈現現在的生活”。陶行知先生也指出,“沒有生活做中心的教育是死教育,沒有生活做中心的學校是死學校,沒有生活做中心的書本是死書本。”核心素養是一種基本的能力訴求,那也只能在生活中發揮其價值,并隨著生活的不斷改變而發展。也只有這樣,才是一種和諧的發展。

本論文為廣東省教育科學“十三五”規劃2018年度中小學教師教育科研能力提升計劃項目專項課題《“1+1問題式合作學習”課堂教學改革對提升高中生學科核心素養的應用研究》階段性成果。

[ 參? 考? 文? 獻 ]

[1]李紅.高中學生地理學科核心素養的構建與培養策略[J].教育探索,2016(5):29.

[2]教育部.《普通高中地理課程標準2017年版》[J],2017.

[3]李琳等.指向地理核心素養的高中學業測評路徑——以“區域認知”素養測評為例[J].中學地理教學參考,2018(11).

[4]牛超、劉玉振.試論地理核心素養的內涵、特征及其培養策略[J].天津師范大學學報(基礎教育版),2015年第16卷第4期.

[5]周天度.蔡元培傳[M].北京:人民出版社,1984.

[6]杜威.學校與社會?明日之學校(第2版)[M].趙祥麟任鐘印吳志宏譯.北京:人民教育出版社,2005.