圖書館、博物館和檔案館評估比較研究

馬雙雙 吳建華

[摘要]基于圖書館、博物館、檔案館評估對比研究的必要性和可行性分析,文章論述了始于20世紀80年代中期的圖書館評估工作,其形成了評估制度的常規化、評估過程的自動化、評估主體的多樣化等評估特色。而興起于21世紀初的博物館評估具有評估流程的現代化、評估結果的共享化、運行評估的常態化等特色。借鑒兩者的工作經驗,我國的檔案館評估工作可從評估主體的多樣化、評估管理的現代化、評估結果的共享化、評估機制的制度化和常態化等方面加以參考。

[關鍵詞]圖書館博物館檔案館評估比較研究

[分類號]G270

A Comparative Study on Libraries, Museums and Archives Evaluation

Ma Shuangshuang,Wu Jianhua

(School of Information Management of Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210023)

Abstract: Based on the analysis of the necessity and feasibility of comparative study of library, Museum and archives evaluation, this paper discusses the library evaluation works which began in the mid-1980s, and it has formed the evaluation characteristics of institutionalization, automation and diversification of evaluation subjects. Museum evaluation, which emerged in the early 21st century, has the characteristics of modernization of evaluation process, sharing of evaluation results and normalization of operation evaluation. Referring to the experience of both, the evaluation of archives in China can be referred from the aspects of diversification of evaluation subjects, modernization of evaluation management, sharing of evaluation results, institutionalization and normalization of evaluation mechanism.

Keywords: Library; Museum; Archives; Evaluation; Comparative Study

我國檔案館的評估工作可以追溯到20世紀80年代的企業檔案管理升級研究,經過30多年的發展,我國檔案館評估工作已積累了豐富的經驗,但是,檔案館評估并未像圖書館和博物館評估那樣形成規范化、常態化、制度化的評估機制,個中原因是體制問題還是決策問題,值得我們檔案學人思考和回應。以往的檔案館評估研究成果主要集中在檔案館資源建設以及檔案館公共服務能力等評估內容指標體系的設計上,而未有與相近機構的評估工作進行比較的先例。與檔案館性質類似的圖書館、博物館的評估工作在不斷發展過程中,形成了良好的評估傳統和評估機制,其經驗特色值得我們學習和借鑒。

1比較的必要性和可行性研究

1.1比較的必要性

圖書館評估的對象主要是高校圖書館和公共圖書館,評估工作始于20世紀80年代中期的高校圖書館評估,其后評估對象逐漸轉變為公共圖書館。迄今為止公共圖書館已經經歷了大致以4—5年為評估頻率的六次評估,已經形成規范化、制度化、常態化的評估機制,積累了豐富的實踐經驗。圖書館評估制度的常規化、評估過程的自動化、評估主體的多樣化等評估特色對我國檔案館評估具有借鑒意義。

博物館評估開始于21世紀初期。立足博物館事業發展的需要,以及博物館分布和建設狀況的差異性和不均衡性等實際發展現狀,博物館評估定級評審的標準和辦法逐步出臺,也形成了三年一次的評估機制,其評估流程的現代化、評估結果的共享化、運行評估的常態化等評估特色對我國檔案館評估具有借鑒意義。

我國檔案機構評估可以追溯到20世紀80年代末期的企業檔案管理升級研究,興起時間要早于公共圖書館和博物館評估實踐,但是反觀現在的檔案館評估狀況,無論是評估機制、評估頻率還是評估成果,都與公共圖書館和博物館存在一定的差距。這種差距不只體現在檔案館評估并未形成制度化、常規化的評估機制以及共享化的研究成果上,還體現在面對評估實踐中出現的問題,檔案館評估實踐管理者和學術研究者的解決思路也有差異。因此,有必要借鑒圖書館和博物館的評估經驗來思索檔案館評估工作的發展對策。

1.2比較的可行性

第一,三者的機構性質具有共性。三者均屬于我國教育文化機構,均對我國文化教育事業的發展起到重要作用,這是決定將三者的評估工作進行比較的基礎。第二,三者還具有相似的社會職能。圖書館、博物館和檔案館均具有承擔社會教育、提供知識、對外服務等社會職能。第三,圖書館和博物館評估實踐經驗豐富。圖書館和博物館評估的興起雖然晚于檔案館,但是在實踐中積累的經驗對檔案館評估具有借鑒意義,對如何運作檔案館評估具有一定的啟示。因此,比較具備一定的可行性。

2圖書館評估發展的過程和特色

2.1圖書館評估發展的過程

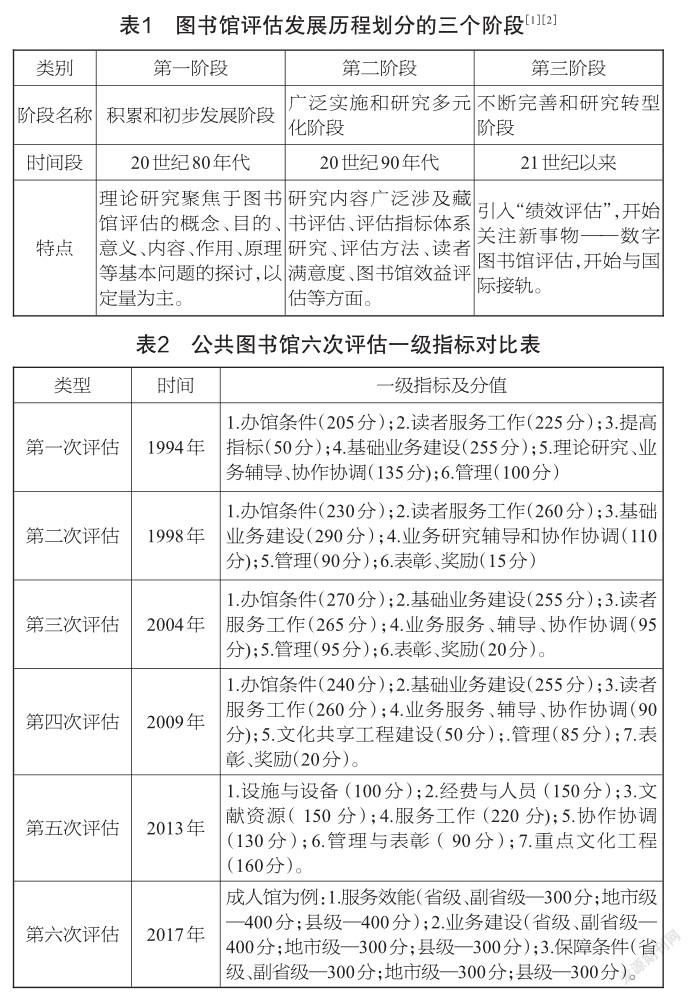

類型多樣、數量眾多、分布不均、發展水平不一是我國圖書館發展的客觀現狀。面對這一評估客體存在的問題,圖書館評估主要將著眼點落在高校圖書館和公共圖書館上。目前,圖書館學學者公認地將這數十年的評估發展歷程劃分為三個階段(如表1所示),圖書館評估工作也經歷了一系列調整和轉型,期間解決問題的思路值得檔案館評估借鑒。

目前,公共圖書館已經經歷了1994年、1998年、2004年、2009年、2013年和2017年六次評估,每次評估的間隔年份為4—5年,積累了豐富的理論和實踐經驗。六次評估(六次評估的一級指標如表2所示)均根據社會發展的變化以及圖書館事業發展的實際需要對標準和細則進行修訂,體現出圖書館評估對社會環境和圖書館事業發展情況的積極適應。

(1)第一階段(20世紀80年代):受我國高等教育評估的影響,我國的圖書館評估興起于20世紀80年代中期在山東省開展的高校圖書館評估。1987年,國家教育委員會制定了《普通高等學校圖書館規章》,規定了評估的基本指標和依據。到1989年,全國已有寧夏、青海、遼寧、浙江、陜西、福建等11個省(區、市)高校圖書館開展評估活動[3]。受高校圖書館評估熱潮和精神文明建設的影響,圖書館評估對象開始向綜合圖書館轉移。公共圖書館評估始于天津市、湖南省、江蘇省等地在1980年代相繼開展的創建文明圖書館競賽活動。

(2)第二階段(20世紀90年代):到了1990年代,國家教委正式下發了《關于開展普通高等學校圖書館評估工作的意見》,明確了組織領導、評估指標體系等操作內容。到1993年,參與評估的省份和部委所屬高校圖書館已達20多個[4]。到1990年代末,高校圖書館已經開始開展自動化建設的單項評估,評估類型經歷了由試點評估到全國范圍的綜合評估再到單項評估的過程。

而公共圖書館評估經過各地創建文明圖書館競賽活動經驗的積累,1994年,文化部在試點評估的基礎上正式部署了面向全國的圖書館評估工作,并在3月份頒布了《關于在縣以上公共圖書館進行評估定級的通知》,分別設置了省級、市級、縣級共三級公共圖書館評估標準[5],常規化、長期化的圖書館評估工作由此展開。第二階段的1994年、1998年的圖書館評估活動主要由政府主導,包括評估標準的制定、評估組織工作的開展、評估方式的制定以及評估結果的公布等均由政府部門負責。評估內容主要體現在辦館條件、基礎業務建設、服務工作等圖書館績效評估方面,具有典型的時代特征。

(3)第三階段(21世紀以來):進入21世紀以后,高校圖書館評估的內容得到了進一步規范和完善,2003年,評估內容中開始加入讀者評價活動的指標。在2004年公共圖書館評估中,在政府職能轉移和權限下放的大環境下,文化部將公共圖書館評估的評分細則的設置權限下放給中國圖書館學會,標志著政府不再是單一主體,中國圖書館學會這一評估主體的參與為圖書館評估帶來了專業的指導和活躍的氛圍。但是,中國圖書館學會的參與并未改變圖書館評估內容,僅在以往的評估細則和評分條文的基礎上,對措辭、布局和分值稍作調整,主要評估內容并未及時更新。

由表2可知,2013年的第五次圖書館評估內容發生了實質性的變化。評估范圍擴展為成人館和兒童館的省市縣三級評估,形成六套完整的評估體系。2017年,按照《文化部辦公廳關于開展第六次全國縣級以上公共圖書館評估定級工作的通知》(辦公共函〔2017〕5號)開展的第六次圖書館評估尤其具有特色。評估主體上,邀請了南開大學柯平教授團隊參與評估標準的制定;評估內容上,將以往的5—7個一級指標簡化為服務效能、業務建設、保障條件三位一體的一級指標體系,增加了新媒體指標、讀者服務指標等新型指標;評估形式上,根據不同級別的圖書館所承擔的社會職能,分級設置評估細則,并設置了加分項,為評估打分賦予更多的彈性,積極鼓勵創新服務和活動。

2.2圖書館評估發展的特色

圖書館評估經過40年的發展,其特色主要體現在公共圖書館評估的發展上,包含評估制度的常規化、評估主體的多樣化、評估過程的自動化等方面。

第一,評估制度的常規化。早期的以教育部門為主導的高校圖書館評估和以文化部為組織者的公共圖書館評估無一不是由政府管理部門扮演關鍵和統領角色,這種權力集中的優勢在于形成了常規化和規范化的評估制度。如在公共圖書館評估中,于2004年就制定下來以4—5年為評估頻率的制度,一方面是出于政府權力對圖書館評估發展方向和發展質量的把控,另一方面則體現出正是由于政府主管部門的正確引導才使得圖書館評估作為一種常態評估的規則被延續下來。這種連續性、有規則可循的評估頻率為不同級別的圖書館評估提供了歷時性的發展契機和指向,也使得常規化的圖書館評估傳統得以形成,每一次評估的內容和細則不僅是圖書館要接受評估的主要方面,還是對圖書館發展方向的一種指引。同時,評估的內容和細則并不是一成不變的,而是隨社會和行業的發展做動態調整。總之,評估制度的常規化有助于圖書館評估的長期運作,長遠來看,還有助于圖書館事業的不斷發展和繁榮。

第二,評估主體的多樣化。評估主體的多樣化主要體現在公共圖書館評估上,公共圖書館評估主體經歷了由政府單一主導到現在的政府引領為主、中國圖書館學會和高校機構參與為輔的評估發展過程,體現出公共圖書館評估主體多樣化的發展趨勢。政府單一主導的圖書館評估不符合漸入佳境的社會和圖書館發展環境,以及日新月異的評估實踐。因此,中國圖書館學會作為評估主體,前期承擔了為公共圖書館評估提供專業指導、指正評估細則中不符合實際發展需要的工作,后期承擔了評估定級工作;高校機構的參與則為圖書館評估實踐和理論研究提供了解決問題的路徑,如制定評估定級標準。二者是在符合圖書館評估發展需要的前提下參與到評估實踐中,均為圖書館評估注入新鮮的血液和無限的活力。

第三,評估過程的自動化。如果稱公共圖書館前五次評估為手工評估,那么2017年的第六次評估則為自動化評估。圖書館評估過程的自動化主要通過商業盈利專業單位運用圖書館評估管理平臺實現,在該平臺中,評估客體可將評估材料上傳至評估系統,系統可自動算分,評估專家可對上傳的評估材料進行審核打分。圖書館評估的自動化主要體現在前期評估實現了無紙化辦公,為評估活動節約了大量的物力和財力,以及評估組織者和評估專家等人力。

3博物館評估發展的過程和特色

3.1博物館評估發展的過程

博物館的評估探索興起于21世紀初期,受企業質量管理評估等因素的影響,博物館評估首先是以單個地方博物館或少部分專業博物館為評估對象,且主要集中在經濟發達地區,如2003年杭州市博物館達標評定活動,2006年國家文物局在北京市、浙江省和四川省開展的評估定級試點工作等[6]。

根據國家統計局編制的《中國統計年鑒》的數據可知,2006年我國博物館總數有1617座[7],2007年博物館總數有1722座[8],2008年博物館總數有1893座[9],兩年中博物館數量漲幅為176座,平均每年新增88座博物館。隨著博物館數量的不斷增加、試點單位評估經驗的積累以及博物館免費開放和發展教育機構的政策落實,國家文物局于2008年2月5日頒布了《關于印發〈全國博物館評估辦法(試行)〉〈博物館評估暫行標準〉和〈博物館評估申請書〉的通知》(文物博發〔2008〕6號)。博物館評估在解決行政隸屬關系、管理體制、機構運行、發展規模、種類眾多等多樣化和復雜化的評估對象問題時,提出把全國范圍內的不同規模和類型的博物館系統看作一個整體,設定評估標準和體系,根據不同博物館的實際情況分條件進行等級申報,設為一、二、三等級。全國范圍內的博物館評估帷幕由此拉開,其現實意義不僅是對博物館事業發展的質量管控,從歷史的眼光來衡量,這種評估方式打破了單純按照行政隸屬關系劃分等級的傳統格局[10],其歷史意義不言而喻。自此,博物館評估由早先的單個個例或試點評估轉變為全國范圍內的博物館評估,并逐漸形成每三年或四年一次的等級評估的頻率。

其中,一級博物館在博物館事業發展中起領頭羊的作用。為了加強對入選的一級博物館的綜合管理,提高其運行水平,2011年6月29日,國家文物局頒布了《關于開展2010年度國家一級博物館運行評估工作的通知》[11],委托中國博物館學會負責實行國家一級博物館2010年度運行評估工作,確定了評估周期(1—2年)、流程(定性評估、定量評估和抽查復核)和合格等級(分為合格、基本合格和不合格)。開展國家一級博物館年度運行評估對促進博物館事業發展具有十分重要的意義,隨后,二三級博物館的發展也根據這一制度有規律地運行。這一制度的重點在于明確博物館評估發展的長期性,也就是說評上一級博物館并不意味著一勞永逸,年度運行評估制度的目的在于及時發現博物館的發展缺陷,一旦不符合要求,即被時代淘汰出局。如2013年5月北京天文館、抗美援朝紀念館、中國海軍博物館和華僑博物院4家博物館,因未達到國家一級博物館標準,被取消國家一級博物館等級,降為國家二級博物館[12]。

根據數據顯示,截止到2015年底,我國登記入冊的共有4692座博物館[13],相比2012年的3589座[14],四年內上漲了1103座,平均每年大概上漲368座,比上文提到的2006-2008年平均每年增加88座博物館翻了四倍。由此可見,單從體量上來講,原先的評估規則已不適應博物館發展新形勢的需求,博物館事業的蓬勃發展和公眾對博物館需求的多樣化促使博物館評估體系要跟進博物館事業和社會發展的水平和步伐,做出適當的調整。因此,2016年7月,國家文物局修訂和頒布了《博物館定級評估辦法》《博物館定級評估標準》等相關文件,博物館評估體系經過實踐的檢驗和不斷調整,逐漸形成科學的評估規范體系和常規的評估運行機制。首先,評估政策的內容顯示出評估主體由原來的國家文物局和文物行政部門轉變為中國博物館協會和博物館行業組織。其次,評估重點由注重文物藏品向社會服務工作轉變,這是由社會大眾需求的變化和博物館自身的定位調整所決定的。最后,評估內容解決了合并重組和復審不合格等情況的博物館的評估定級,為實踐評估增加了可操作性,而且及時回應了實踐中面臨和出現的新問題,具有時代進步意義。

3.2博物館評估發展的特色

從博物館評估的發展歷程可以看出,博物館評估中評估機制的常態化、評估流程的現代化和評估結果的共享化均對我國檔案館評估具有借鑒意義。

第一,評估機制的常態化。博物館評估經歷了由試點和個例評估向綜合評估轉變的過程。博物館綜合評估從頂層設計的角度考慮,形成了博物館平均三年一次的等級評審以及兩年為一周期的運行評估機制,具有全面性、科學性、規范化、常態化的評估特征。評估機制的常態化是決策者的大膽嘗試,從長遠來看,不斷調整中的博物館評估長期發展戰略對提升博物館服務能力和質量,促進博物館事業的發展以及擴大博物館在社會中的影響力具有深遠的意義。

第二,評估流程的現代化。博物館評估流程的現代化主要體現為升級、降級雙軌道運行模式和“全國博物館評估管理系統”的應用。一方面,博物館實行升級、降級雙軌道運行模式意味著不同等級的博物館要始終與社會發展和行業發展相適應,不斷調整管理手段和運行模式,謹防被淘汰;另一方面,中國博物館協會委托《中國博物館》編輯部(評估工作辦公室)聯合有關技術機構開發了“全國博物館評估管理系統”,在線接受各博物館報送評估材料,通過系統內置的賬號注冊功能在線申請系統賬號,為各博物館線上上報材料服務[15]。它的上線運行標志著博物館評估自動化運行的開始,為未來的評估數字化奠定了基礎,對我國檔案館評估線上系統的開發尤其具有借鑒意義。

第三,評估政策和評估結果的共享化。博物館三級評估和運行評估的政策和結果都依托于中國博物館協會官網進行公布。其設置博物館定級評審專題,實現評估結果監督和共享,還有利于大眾對評估數據進一步的利用。

4借鑒與啟示

梳理圖書館和博物館的評估發展過程可知,圖書館和博物館評估特色均對我國檔案館評估具有借鑒和啟發意義。

第一,評估主體的多樣化。圖書館評估對象的復雜性決定了該評估活動會逐漸脫離單一的評估主體。將中國圖書館學會、高校等機構吸納進評估活動中來,為圖書館評估帶來新鮮的血液和活力,并提供了更多解決問題的思路。檔案館評估的對象同樣具有類型多樣的復雜性,目前的評估主體依舊是以檔案行政管理機構為主導,但是也應看到這種單一評估主體帶來的弊端:一方面,評估主體的單一性面對評估客體的復雜多樣時,會使評估活動不能涵蓋評估客體的全貌,評估活動流于形式;另一方面,還會致使評估主體需要投入大量資源,降低評估效果。此外,對評價檔案工作發展狀況和質量把控最有發言權的檔案工作者和社會公眾始終被隔離在評估活動的邊緣,成為被評估者,也會因此失去聽取評估建議的最佳對象。所以,檔案館評估主體多樣化具有一定的必要性。但是,檔案館評估是一項復雜的活動,什么樣的對象可以納入評估主體,承擔哪些職責,則是檔案學人進一步研究的課題。

第二,評估管理的現代化。圖書館和博物館評估對檔案館評估流程的現代化啟示主要體現為評估管理系統的開發和運行評估模式的開展。一方面,信息技術的發展為不同機構的評估活動帶來機遇和便利,圖書館和博物館均已與商業機構合作開發出一套評估管理系統,在方便評估活動開展的同時,無紙化評估節約了物質資源,網上操作還節約了評估雙方的時間和精力。檔案館評估也可以根據需要,采取商業合作的模式開發出一套或者多套檔案評估管理系統,與時俱進。另一方面,博物館的運行評估也可以借鑒到檔案館評估中來,入選等級后的檔案館要接受1—2年的復評估,一旦有不符合標準的檔案館要給予警告或降級處罰,以此保證上等級檔案館的綜合質量。

第三,評估結果的共享化。檔案館評估并不是檔案界圍墻內的一場自我狂歡,而是要在遵守相關保密規則的前提下將評估結果公布于眾,滿足社會公眾的知情權以及接受大眾的監督和反饋,使檔案館評估得以公開透明地進行。此外,評估結果的共享不僅能使評估結果優秀的檔案館分享自己成功的經驗,供其他檔案館借鑒和學習,而且還能供不同領域的學者利用評估結果的數據做科學研究。

第四,評估機制的制度化和常態化。公共圖書館已經形成了以4—5年為評估頻率的機制,博物館也已經形成了平均三年一次的等級評審以及兩年為一周期的運行評估機制。事實證明,制度化、常規化的評估機制有助于評估活動的連續進行,不斷保障機構評估的質量和活力。檔案館評估目前尚未形成連續性、制度化的評估機制,但是,2017年10月,國家檔案局頒布了《關于開展副省級以上綜合檔案館業務建設評價工作的通知》(檔函〔2017〕211號)[16],根據要求國家檔案局已于2018年5—11月對全國47個副省級以上國家綜合檔案館進行業務建設評價,評估對象聚焦于綜合檔案館,明確規定以后將會以5年為一個考核周期定期開展該評價活動,體現出檔案館評估工作朝常態化發展的良好勢頭。

參考文獻

[1]方小蘇.圖書館績效評估[M].杭州:浙江大學出版社, 2008:12-13.

[2]余勝.關于圖書館績效評估的研究與實踐[J].中國圖書館學報,2006(4):101-104.

[3][4]劉曉英.圖書館評價研究[M].北京:知識產權出版社,2015:16,17.

[5]宮平,柯平,段珊珊.我國公共圖書館服務績效評估研究——基于五次省級公共圖書館評估標準的分析[J].山東圖書館學刊,2015(6):28-32.

[6][14]厲櫻姿.我國博物館評估工作的回顧與思考[J].中國博物館,2013(2):35-41.

[7]中華人民共和國國家統計局.中國統計年鑒2007[M].北京:中國統計出版社,2007:853.

[8]中華人民共和國國家統計局.中國統計年鑒2008[M].北京:中國統計出版社,2008:843.

[9]中華人民共和國國家統計局.中國統計年鑒2009[M].北京:中國統計出版社,2009:869.

[10][12][13]單霽翔.關于建立科學的博物館評價體系的思考[J].中國博物館,2013(2):23-28.

[11]關于開展2010年度國家一級博物館運行評估工作的通知[EB/OL].[2018-7-8].http://www.chinamuseum.org.cn/plus/ view.php?aid=81.

[15]關于“全國博物館評估管理系統”應用和評估材料報送有關事宜的通知[EB/OL].[2018-7-11].http://pg.chinamuseum. org.cn/Content/attachments/n2.pdf.

[16]李修建.適應新要求樹立新思維在服務大局中展現河南省檔案工作新作為[J].中國檔案,2018(3):24-25.