基于“活化歷史建筑伙伴計劃”的金華市傳統村落活化更新策略研究

樓森宇 黃程璐

摘要:村落是最初人類生命的聚居地,傳統村落的活化更新一直伴隨著保護與更新兩種聲音,各類社會群體一邊呼吁保留文化遺存,扶持其文物保育,一邊又為了傳統村落如何活化更新,創造利益價值而殫精竭慮。傳統村落的保護與更新是否可以并存?傳統村落的保護與更新規劃難以落實,其中一個很重要的原因是其運營模式、制度保障、資金保證、公眾參與體系的不夠完善。文章基于香港“活化歷史建筑伙伴計劃”,以藍屋建筑群的活化計劃為例,分析該計劃在傳統建筑保護與更新實施方面的創新,并進一步提出該計劃對浙江省金華市傳統村落保護實施策略帶來的啟示。

關鍵詞:傳統村落;活化保護;更新策略;活化歷史建筑伙伴計劃

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.12.014 中圖分類號:TU982.29

文章編號:1009-1483(2019)12-0091-07 文獻標識碼:A

Research on the Revitalization of JinHua Traditional Villages Based on "Revitalizing Historic Buildings through Partnership Scheme"

LOU Senyu, HUANG Chenglu

[Abstract] Villages are the original settlements of human lives. The activation and renewal of traditional villages have always been accompanied by the two different voices, which are protection and renewal. All kinds of social groups are calling for the preservation of cultural relics and supporting the conservation of cultural relics. In the meanwhile, they are all worried about how to activate and renew the traditional villages and create benefits. Could the protection and renewal of traditional villages coexist The implement of traditional villages’ protection and renewal planning is difficult, of which one of the important reasons is that the operation mode, system guarantee, fund guarantee and public participation are not perfect enough. Based on the introduction of "Revitalizing Historic Buildings Through Partnership Scheme" in Hong Kong, taking the revitalization plan of Blue House occupant as an example, this paper analyzes the innovation of the revitalization plan in the protection and renovation of traditional buildings, and puts forward the enlightenment of this plan on the protection and implementation strategy of the local traditional villages in Jinhua City.

[Keywords] traditional village; revitalization protection; renewal strategy; revitalizing historic buildings through partnership scheme

引言

傳統村落是承載著豐富歷史信息的文化載體。近年來,國家相關部門及各地政府正逐步意識到歷史文化傳承的重要性,各種配套政策相繼出臺。 2008年7月1日,國務院頒布了我國第一部專門針對包括傳統村落在內的保護法規——《歷史文化名城名鎮名村保護條例》,意味著我國對傳統村落的保護工作又上新的臺階。2012年12月,住建部、文化部、財政部聯合印發了《關于加強傳統村落保護發展工作的指導意見》,要求加強對傳統村落的保護、傳承和利用;同年12月20日,公布了第一批《中國傳統村落名錄》,意味著我國傳統村落保護工作上升至國家文化戰略層面。截至2019年6月,國家共計公布五批6819個村落入選“中國傳統村落名錄”。

關于傳統村落的活化與更新,并不是一個嶄新的話題,已有許多學者針對其進行了大量的研究。已有的同類著作多以介紹傳統村落歷史、衍生、典型歷史建筑等內容居多。例如《旅游規劃與設計——傳統村落保護與活化》一書,以案例的方式闡述了傳統村落的旅游綜合題研究[1];再如羅德胤所著的《傳統村落:從觀念到實踐》對應傳統村落保護與發展工作的三階段,即發現、普及與保護,探討如何在中國建立普及鄉村遺產保護的觀念[2];再如由蕭加編攝、王魯湘撰文的《中國傳統村落圖典》,收錄了一千多幅珍貴反轉片,記錄我國各民族傳統村落的民居建筑與人們的生活形態[3]。

但不可否認的是,絕大多數的研究與政策缺乏對于實際操作過程中如何解決現實問題的探討,對于運營模式、制度保障、資金保證、公眾參與的探討有所欠缺[4]。這種理論研究與實踐經驗的缺乏,造成了現實當中傳統建筑的活化更新極易遭遇瓶頸。香港在過去的20年里不斷探索歷史建筑的適應性更新模式,并基于此進行了一系列創新性的嘗試,對我國傳統村落活化更新有著很好的啟發作用。因此,本文基于香港模式,以更新的現實性和可操作性為出發點,對浙江省金華市傳統村落活化更新策略進行分析研究。

1香港“活化歷史建筑伙伴計劃”

香港的歷史保護倡導在經濟持續發展、人口持續增加、政治和文化持續發展的大環境下對歷史建筑的傳承式保護[5]。“活化歷史建筑伙伴計劃”(下稱“活化計劃”)提出“歷史文物見證香港的發展,亦是本地社會獨一無二的寶貴資產。香港是一個文明和發展成熟的社會,透過保育及欣賞文物建筑,市民期望生活更加豐富美滿,與昔日的社會聯系起來,并且建立身份的認同感。”香港政府分別于2008 年 2 月、2009 年 8 月、2011 年 10 月、2013 年12 月及2016年11月推出第一、二、三、四及五期活化計劃。活化計劃的目的在于保存歷史建筑,并以創新的方法,予以善用;把歷史建筑改建成為獨一無二的文化地標;推動市民積極參與保育歷史建筑;創造就業機會,特別是在地區層面方面[6]。活化計劃具有以下優點。

1.1“四足鼎立”的運作模式

活化計劃涉及四個主要機構:香港政府、保育歷史建筑咨詢委員會、非營利機構及社會企業。首先,政府部門接收適宜作為活化更新的歷史建筑申報活化計劃,從中評級擇優列為活化對象。繼而非營利機構受相關部門邀請,根據該歷史建筑特性,就如何有效發揮其最大歷史價值提供詳盡的建議書,或由社會企業承接活化業務,并出具活化方案說明財務可行性、運營方式、運營業務,以及如何促進社區收益等問題。由政府和非政府專家組成的保育歷史建筑咨詢委員會負責評審。政府對建筑物收取租金,并根據社會企業的理據提供相應資助,以應對建筑物翻新維修及營業初期的虧損。

活化計劃試圖通過與非政府組織合作,活化利用政府權屬范圍內的歷史建筑,從而保護歷史建筑,同時使建筑對于社區的使用價值最大化。在此過程中,香港政府以社會企業運行的方式為非營利性組織提供幫助[7]。

1.2公眾參與最大化

活化計劃的另一個可取之處就在于極其深厚的民眾基礎,影響力極為深遠。這與活化計劃的申請機制公開化有很大關系。任何組織和個人可以在官方網站獲取申請資料,活化對象的具體用地范圍、虛擬導覽、各種詳細資料均向公眾開放,設置開放日供公眾參觀歷史建筑,并舉辦工作坊活動,闡述計劃要點,指導申請填寫,講解主要技術問題及回答公眾提問。由保育歷史建筑咨詢委員會選取的活化方案及時在官方網站公布。整個活化計劃在一個完全透明的環境中運作,彰顯“建立身份認同感”的宗旨。經活化的歷史建筑新常態也通過舉辦各種導賞活動讓民眾參與其中,被活化后的歷史建筑不是失去本真的商業場所,亦不是充斥距離感的博物館,而是真正重新在普通生活中煥發活力的新生命。

2藍屋建筑群活化計劃實例剖析

藍屋建筑群是香港政府已施行計劃的活化建筑中唯一保留住戶的歷史建筑,其活化過程具有一定的代表性,對金華市傳統村落保育具有較強的借鑒意義。

2.1藍屋概況

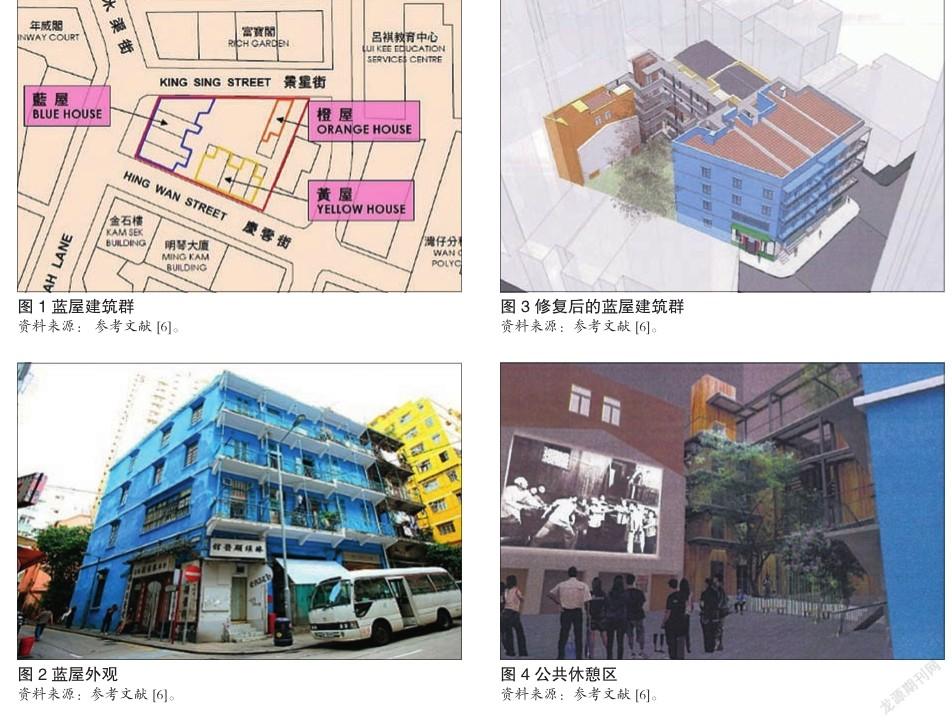

藍屋建筑群包括藍屋、橙屋、黃屋和中間包圍的一塊空地(見圖1)。藍屋原為一所“華佗醫院”(又名灣仔街坊醫院),是首間在灣仔開設的華人醫院。1886年,該院關閉改為華佗廟,其后又改為武術學校,自1960年起改為針灸診所至今。1978年起,物權歸于政府后,其外墻開始涂成藍色(見圖2)。藍屋設計為上居下鋪,英文稱為“Shop House”,各座鋪居樓高四層,是磚結構建筑物,設計典雅。每兩座鋪居之間有木樓梯通往樓上住宅,住宅布局呈長方形,在正面外墻有懸臂式露臺,露臺懸伸在街上,由鋼筋混凝土托架支撐,露臺裝有鐵質的裝飾扶欄或欄桿。側面外墻是簡單的抹灰墻,每層都有成排的豎鉸鏈窗,窗戶設有伸出的石制或混凝土窗臺,以擋風雨。藍屋建筑群展示了香港20世紀初上居下鋪的中式居住形態,持續見證了傳統灣仔的生活模式,以及與早期香港醫療和社區發展的聯系。建筑物保存了灣仔早期的建筑面貌,成為灣仔地標之一。

2.2藍屋活化計劃內容

2009年,藍屋建筑群被納入活化計劃,最初的活化方向是旅游景點,但公眾認為藍屋是居所,需要生活氣息。最終,“We 嘩藍屋(Viva Blue House)”計劃入選,它將藍屋活化為一個多元服務大樓,并傳承活化傳統生活智慧及文化[6]。計劃成立了藍屋故事館,用創意展示的方式講述舊香港生活模式。該計劃還是香港首個“留屋留人”概念的活化項目,即除了保留建筑本體之外,還保留原租戶傳承原有生活方式。另外引入“好鄰居”計劃,旨在以開放和公平的方式吸引新租客。入駐的甜品與素食店創造社區基層就業機會,并為項目創收。設立社會經濟互助公所,服務公眾,促進社區網絡建立。

2.3藍屋活化計劃取得的成果

從活化更新的層次上剖析,藍屋建筑群活化計劃達到了如下目標。

其一,實現物質文化遺產與非物質文化遺產的雙重活化。藍屋建筑群被完整保留并優化其結構,具體措施為在中庭加建橋、樓梯及電梯連接三座建筑物,此舉平衡了保留原有特色與改善居住環境的矛盾,為居民創建更多公共空間(見圖3、圖4)。藍屋故事館一改傳統物質文化遺產陳設方式,將傳統文化、生活故事通過多元、創意的方式向公眾展示。原住居民在活化期間留駐藍屋,秉持唐樓的傳統生活模式,共同見證藍屋變遷。作為景點這個場所吸引游客的到來,但作為社區又避免了旅游景區的過度商業化、脫離社區居民生活等問題,在街坊、游客之間取得了平衡點[8]。

其二,實現社區層面就業機會的增加。藍屋建筑群活化計劃擬在建筑翻新期間創造76個職位(包括專業技術人員職位和工人職位),在運營階段創造17個全職及7個兼職職位,并會優先聘用社區基層居民。就業是社會可持續發展的核心因素,就業可以改善居民生活條件,擴大交往交流空間,促進區塊經濟可持續發展。就活化計劃而言,若歷史建筑僅作為古跡留存,那么結局或因缺少吸引力趨于死寂,或因過度商業化喪失原真。提供社區層面的就業計劃,可以為歷史建筑增添活力,這種活力表現在其作為景點、商業場引入的人流;更重要的是不僅保留了原來生活在這里的人們,還吸引曾經在這里生活過的人們回來尋找記憶。

其三,建立起公眾的認同感與歸屬感。藍屋的活化計劃從一開始就征求社區基層意見,在獲得反饋后,摒棄將其改造成茗茶與醫療為主題的博物館的原計劃,而是將其活化為民間生活館,保護居民原址居住的選擇權。

綜上所述,藍屋活化項目由自上而下的法律政策與自下而上的公眾參與相結合,政府及其相關部門、非營利機構、企業呈伙伴合作模式。該項目不僅是單純的保留,更是實現居民自我認同,滿足居民訴求的活化保育。此外,多樣化的商業營運模式滿足了該建筑經濟上的可持續發展,從而杜絕營利機構因追逐利益而放棄對建筑本身的維護。

3金華市傳統村落的活化更新

近年來,浙江省為加大傳統村落和民居保護力度,傳承和弘揚優秀傳統文化精神,加強傳統村落保護發展工作,制定出臺了《浙江省傳統村落保護發展規劃編制導則》《浙江省傳統村落保護技術指南》等相關政策條例。就金華市級而言,成立了傳統村落保護利用工作領導小組,并相繼出臺了《金華市區傳統村落保護專項資金管理辦法》《金華市傳統村落名錄申報認定辦法》《金華歷史文化名城保護規劃》《金華市歷史文化街區管理辦法》等工作條例;進行了村鎮示范(美麗宜居示范村、傳統村落)建設。雖然取得一定成效,但依然存在如下問題:金華市傳統村落整體活化更新程度低,活化面域狹隘,主要針對村落中的傳統建筑,缺乏有效活化更新指導,出現流失退化現象。因此,藍屋“留屋留人”活化概念對于金華大部分傳統村落的活化更新有推廣借鑒意義。

3.1金華市傳統村落活化更新現狀

金華市已有53個村落入選中國傳統村落,62個村莊入選浙江省第一批省級傳統村落,其中不乏國家級傳統村落。這些傳統村落中古商鋪、古祠堂、古民居鱗次櫛比,不少依然為村民使用。當前對傳統村落的保護,往往局限于對村落中建筑物單體保育,由政府決策施行,或由營利機構主導,單方面導向現象突出,因此也滋生出相應問題。局限于單體建筑的保護,或因缺少吸引力趨于死寂,或因過度商業化喪失原真;由政府主導控制的保護項目也因脫離原生環境,不接地氣而被公眾詬病;營利機構主導的保護,更因只顧短期發展的逐利行為,造成保護對象的損毀。此外,保護對象面域較狹隘亦是問題之一,名人故居、商鋪建筑常被劃歸為文物售票觀摩,祠堂、宗教建筑、或被翻新接受香火,或由村委會作為集會場所統一使用,但使用效率較低。根據筆者的實地調研,以民居為主的大部分傳統建筑并未得到活化保育指導,這些傳統建筑在其繼承人日積月累的使用中逐漸消亡,更有甚者,販賣起了老屋,“老屋零件”出售遂成產業。

3.2金華市傳統村落活化更新評價體系的構建

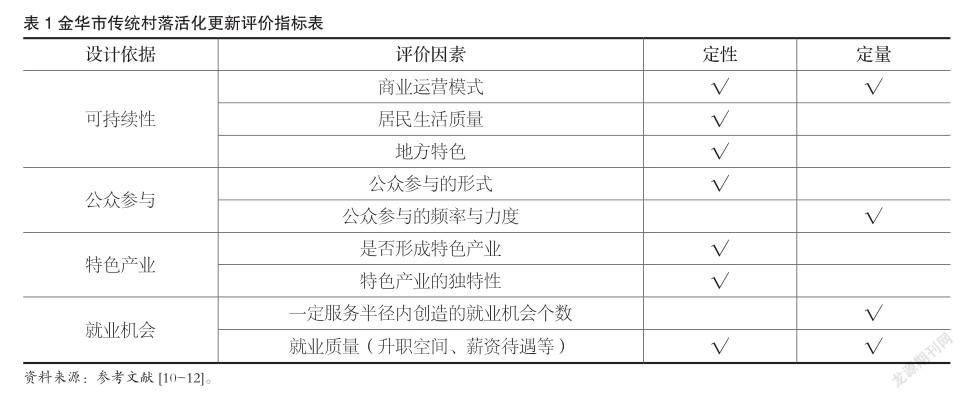

香港藍屋“留屋留人”的活化概念,其在可持續發展方面做出的創新,對于區域就業創造的機會及對居民身份認同感的賦予均可為金華傳統村落活化更新所借鑒。筆者針對金華傳統村落的活化更新現狀,關聯藍屋案例所達成的目標,采用定性與定量相結合的研究方法,通過研究相關文獻,并實地調研金華市第一批省級傳統村落,運用多種統計分析方法來構建傳統村落活化更新的評價體系,最終確定了傳統村落活化更新中的四項設計依據及九項因素(見表1)。下面進行具體的闡述。

3.2.1可持續性

在鄉村振興的大背景下,傳統村落適應當前社會發展顯得尤為重要。可持續性要求既能滿足傳統村落活化更新中改善當代居民生活條件、提高其生活質量的訴求,又能滿足下一代居民追根溯源、繁衍生息的要求。以往村落開發為旅游景區且單體建筑作為景點保留的做法已不能適應大環境。目前需求則是作為景區吸引游客的到來,但作為生活場所又應該避免旅游景區的過度商業化、脫離村民生活等問題。這就對棲身在傳統村落中的商業運營模式提出了要求,有關部門應該控制營利機構數量,采取鼓勵政策引導非營利機構入駐運營。

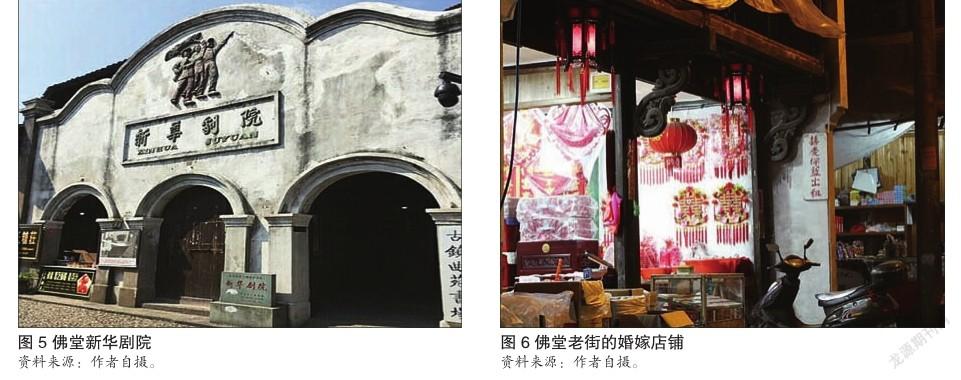

金華市傳統村落中集中了大量的傳統民居,與香港藍屋不同的是,大部分傳統民居為私人物業,一旦傳統民居以文物性質界定,擁有者對房屋的處置便有所局限,部分改善生活條件設施不得進入傳統民居。居民生活質量不能持續更新,導致傳統建筑的更新也很難被理解和支持。此外,保護地方特色也是可持續性的重要因素。公眾對一個城市地方特色的認識和了解源于街區、建筑和開放空間的布局,建筑的形態、不同土地功能的混合,以及人們的各種活動等[9]。村落中建筑曾經的功能、舊址是人們尋找回憶的場所,例如金華義烏佛堂鎮的新華劇院曾是一個戲臺子,如今活化成為電影院,亦承接各類演出、展覽,是當地居民的文娛場所也是新的“文青”聚集地(見圖5)。

3.2.2公眾參與

隨著村民對自身身份認知需求的增長,逐漸意識到傳統村落的歷史文化是自我身份形成的本源,越來越多的村民愿意加入到傳統村落的保護中。此時,主導者發揮公眾的能動性,建立雙向的公眾參與體系非常迫切。目前,就金華市的傳統村落而言,常見的公眾參與方式有宣講、駐村干部宣傳、工作坊等。但村民興趣寡然,參與度不高,推廣普及不易。香港藍屋活化項目呈現了一種非常成功的自下而上的公眾參與模式,當政府部門將公眾參與列為傳統建筑活化更新的必需品,真正去了解公眾需求,才能在公眾滿意的基礎上推行。

3.2.3特色產業

立足于傳統村落的產業絕不能簡單地理解為將個別歷史建筑劃歸為景點,進行門票販賣或旅游周邊產品銷售,或者交給營利機構主導經營。在傳統村落的活化過程中,產業賦予其在經濟上自我維持的能力,才是確保其可持續發展的核心元素。在此之上,更應該關注特色產業的發展。在我國許多傳統村落沿街商鋪的商戶構成多以游客市場篩過“經得起市場檢驗”的特色小食、區域特產、文藝小鋪、飾品首飾為主流。這些產業可以開設在任何地方,且體驗感單一,某種程度上等于在村落中植入一個與當地人生活毫無關聯的飛地。特色產業應該是支撐區域經濟發展,體現民俗習慣,傳承歷史命脈的產業。

3.2.4就業機會

就業是可持續發展的核心因素,就業可以改善居民生活條件,擴大交往交流空間,促進村落經濟可持續發展。傳統村落當前的活化狀態能夠創造多少就業機會,所創造的就業機會質量如何,是值得探討的指標。特色產業是創造就業的基礎,政府部門應當扶持并有偏向地解決當地村民的就業,能夠有效地解決村落空心化、老齡化的問題。

3.3金華市傳統村落對應評價體系的活化更新策略

根據以上評價體系,結合國內外已有同類案例進行對比解析,提出以下活化更新策略。

3.3.1有力的政策扶持與導向

針對傳統村落提出可行的政策扶持,此項可從活化更新推行已成熟地區獲得啟示。比如,根據香港“活化伙伴計劃”策劃本土活化活動,公開活化對象資料,使公眾參與最大化。政策需要群眾的支持,在群眾中的推廣辦法值得我們探討,例如定期地開放導賞,組織專業人員(高校相關專業的教師、學生、從業人員)普及宣傳;策劃青少年相關主題活動,若年輕一代開始意識到傳統村落的歷史文化是自我身份形成的本源,自我身份認同需求增長,保育之路將會逐漸明朗;推行基層工作坊制度,村民提出所需所想,由規劃或建筑專業人員利用專業知識落到實處,基層工作坊需要政府起到積極的引導作用,而不是自上而下的主導,必要時政府的經濟支持能夠促進工作坊的開展。

3.3.2加大公眾參與力度

傳統村落依舊是村民賴以生存的場所,這里的生活氣息才是他們真正認同的活化。讓村民來決定他們的村落需要什么,正如西村幸夫在《再造魅力故鄉——日本傳統街區重生故事》中提到:地方的美麗,事實上是由于居住在這片土地上的人的魅力而產生出來的。了解住在這里的人的想法,而后再來看看這個地方,就會愈來愈感受到這個地方更深層、更深刻的吸引力[13]。

3.3.3以特色產業為支點,創造就業機會

產業是支持傳統村落可持續發展的主動力,當產業遇上傳統村落,如何獲得雙贏的局面值得探討。傳統村落本身存在文化產業優勢,如何利用這些優勢,借助社會先進資源發動村民自主學習,發展村落產業是值得深思的問題[14]。傳統村落的保育除卻街道、建筑、格局之外,還有世世代代傳承下來的手工藝、民俗民風,這些非物質文化遺產加以深度發掘往往可以形成特色產業。例如義烏佛堂老街的婚嫁產業,傳承著當地婚嫁習俗,從事樟木箱、五代、喜掛、銅鏡等物件的經營與生產(見圖6)。跟隨產業接踵而來的是就業。增加就業機會有助于緩解金華市大部分村落都面臨的人口結構老齡化、村落空心化、農業退化、經濟落后等問題。

4結語

本文基于香港藍屋案例的啟示,分析金華市傳統村落活化更新的現狀,提出本地傳統村落活化保護的創新實踐,構建傳統村落中活化更新的評價指標:(1)可持續性;(2)公眾參與;(3)特色產業;(4)就業機會。基于這一評價體系提出了金華市傳統村落活化更新的優化方案。政府、規劃與建筑等專業人員、學界、村民都應在傳統村落的活化更新中發揮作用。政府充分宣傳積極引導,向專業人員、學界、村民公開信息;政府、規劃與建筑等專業人員應遵循以村民為主體的活化更新軌道;更應該強調村民的話語權,建立自下而上的公眾參與體系。

傳統村落是人類最初的聚居地,是人們追求認同感,打造回憶的場所[15]。傳統村落的活化更新應當是一種適應性的保育,它有別于失去生機供人吊唁的遺跡,有別于失去魂魄空空如也的老屋,亦有別于連根拔起的缺失。傳統村落應當以一種充滿生命力的姿態活在歷史的長河里,而不是軀殼獨自佇立異國“蔭余堂”①。

注:

① 蔭余堂意指“蔭求祖蔭﹐余祈富余”,它是有著兩百多年歷史的古徽州建筑,1996年被白鈴安發現時正面臨廢棄拆除,經交涉1997年運往美國碧波地博物館。拆下的 2700 塊木件、8500塊磚瓦、500石件,裝上 19個40 呎的貨柜,運至美國,在塞冷鎮重建,2003 年正式開放,成為全世界第一個也是唯一建置在海外的古徽州建筑。

參考文獻:

[1]北京大學旅游研究與規劃中心.旅游規劃與設計——傳統村落保護與活化[M].北京:中國建筑工業出版社,2015.

[2]羅德胤.傳統村落:從觀念到實踐[M].北京:清華大學出版社,2017.

[3]蕭加,王魯湘.中國傳統村落圖典[M].杭州:浙江大學出版社,2018.

[4]王琚,周亞琦.香港“活化歷史建筑伙伴計劃”及其啟示[J].規劃師,2011,27(4):73-76.

[5] Cody J W. Heritage as Hologram: Hong Kong After a Change in Sovereignty,1997-2001[M]// Logan WS, eds. The Disappearing "Asian" City: Protecting Asia’s Urban Heritage in a Globalizing World (Asian Cultural Heritage). London: Oxford University Press,2004.

[6] 文物保育專員辦事處.活化歷史建筑伙伴計劃計劃內 容[EB/OL].(2017-07-13)[2019-03-31].http://www.heritage.gov. hk/tc/rhbtp/about.htm.

[7] Hong Kong Development Bureau. Administration’s Paper on Heritage Conservation: An Update on Key Initiatives[EB/OL]. (2008-12-19)[2017-04-19]. http://www.legco.gov.hk/yr08-09/ english/panels/dev/papers/dev1219cb1-396-3-e.pdf.

[8]陳芷筠.基于“活化歷史建筑伙伴計劃”的香港唐樓建筑保育活化研究[J].廣東科技,2016,25(10):43-46.

[9]郎嵬,李郇,陳婷婷.從社會因素角度評估香港城市更新模式的可持續性[J].國際城市規劃,2018,33(6):63-67.

[10] Strange I, Whitney D. The Changing Roles and Purposes of Heritage Conservation in the UK[J]. Planning, Practice & Research, 2003,18(2-3):219-229.

[11] Yung E H K, Chan E H W, Xu Y. Assessing the Social Impact of Revitalising Historic Buildings on Urban Renewal: The Case of a Local Participatory Mechanism[J]. Journal of Design Research,2015,13(2):125-149.

[12] Atkinson R. Commentary: Gentrification, Segregation and the Vocabulary of Affluent Residential Choice[J]. Urban Studies, 2008,45(12):2626-2636.

[13]西村幸夫.再造魅力故鄉——日本傳統街區重生故事[M].北京:清華大學出版社,2007.

[14]陳統奎.再看桃米:臺灣社區營造的草根實踐[J].南風窗,2011(17):58-61.

[15]張雨薇,范文兵.在地的建筑:鄉村營造的幾種路徑分析[J]. 建筑與文化,2019(1):172-174.