城市雙修導向的非典型性歷史街區*更新對策探索

俞一杰 陳程 殷龍

摘要:非典型性歷史街區指街區內擁有一定數量的歷史建筑,但街區傳統風貌完整性與歷史保護價值遭遇較大損壞,難以納入到法定保護體系的傳統街區。它的更新,承載著歷史積淀和風貌特色,對提升城市品質、塑造城市特色具有重要意義。本文對非典型性歷史街區的更新困境進行梳理,基于城市雙修的視角,探索非典型性歷史街區在保護、更新、發展三個維度中的對策。最后以浙江省杭州市桐廬縣開元街的更新實踐為例,總結歸納了其價值特色及面臨問題;并針對性地提出了以需求為導向的功能修補、以提升為抓手的空間設計、以社區營造為手段的三大更新對策。由點及面,推進街區更新。發揮其在城市功能重塑、空間重構、文脈延續等方面的重要作用。

關鍵詞:城市雙修;城市更新;非典型性歷史街區;文脈延續;桐廬開元街

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.12.016 中圖分類號:TU982.29

文章編號:1009-1483(2019)12-0104-07 文獻標識碼:A

Explorations on the Countermeasures for Dual-oriented Atypical Historical Districts: The Practice of Tonglu Kaiyuan Street

YU Yijie, CHEN Cheng, YIN Long

[Abstract] Atypical historical neighborhoods refer to the traditional neighborhoods that have a certain number of historical buildings in the neighborhood, but the integrity of the traditional features and historical protection value of the neighborhood have suffered great damages so that cannot be included in the legal protection system. Its renewal carries historical accumulation and features, which is of great significance for improving the quality of the city and shaping its characteristics. This article sorts out the renewal predicament of atypical historical streets, and explores countermeasures in the three dimensions of protection, renewal, and development based on the perspective of urban double repair. Finally, taking the renewal practice of Kaiyuan Street in Tonglu County as an example, it summarizes its value characteristics and problems; and proposes three major update countermeasures, which are demand-oriented functional repairs, space design with promotion as the starting point, and community building, in order to promote block renewal from point to plane and help with playing its important role in urban function remodeling, spatial reconstruction, context extension, etc.

[Keywords] ecological restoration and urban repair; urban renewal; atypical historical block; context extension; Tonglu Kaiyuan Street

引言

隨著我國邁入城市化中后期階段,城市發展亦逐步從快速擴張階段向高質量發展階段轉型。城市穩步推進結構性調整,城市更新、城市雙修等逐步成為城市發展的新路徑。日益注重文化的延續與保護,追求整體品質的營造提升。在此背景下,一些處于老城區塊的非典型性歷史街區由于其獨特的歷史風貌和地段價值,逐步成為城市更新的熱點。

這些街區,具有一定的歷史文化保護價值,但面臨較為嚴重的風貌缺失與功能衰退,難以被納入到法定保護體系中。一直以來,對于此類街區的更新往往追求最大的經濟效益,采取大規模拆建的更新方式,而較少關注街區所承載的城市記憶和社會關系網絡。

在學術界,傳統的街區保護研究多以法定保護體系內歷史文化街區、歷史風貌區、歷史地段等為研究對象,以內生保護價值為切入點,關注保護體系的搭建。但對于非典型性、未被納入到保護框架的歷史街區的更新關注較少。近年來,逐漸開始有學者對非典型性歷史街區或村落開展研究,唐瑜慧等[1]論述了非典型性歷史街區的特點和困境,并進行了實證研究;董錕[2]探索基于GIS的非典型性歷史街區評價體系;吳曉慶等[4]結合國外案例,對“非典型古村落”的保護與復興進行探討。總的來看,目前對非典型性歷史街區的研究限于其現狀特點和困境的分析總結,而對其保護重點、發展策略未有涉及。本文結合城市雙修的背景,關注點從街區內生演化向滿足城市發展需求轉移,以更宏觀的視角、更靈活的方式、兼顧發展與保護的需求,拓寬了街區更新的研究思路。并從實際需求出發,構建了一套從策劃到實施的街區更新策略,重點關注品質的提升、人的需求,以及更新的可操作性。對同類型街區的更新具有較強指導意義。

本文以浙江省杭州市桐廬縣開元街為例,探討此類街區的更新理念與對策。從非典型性歷史街區的困境出發,關注此類街區的歷史價值和居民訴求,探索更新路徑。基于城市雙修的視角,通過以需求為導向的功能植入、以提升為抓手的更新設計、以社區營造為手段的更新實施三大策略。由點及面,推動街區整體更新,發揮其在城市功能重塑、空間重構、文脈延續等方面的重要作用。

1非典型性歷史街區的更新困境

非典型性歷史街區,由于沒有被納入到法定的保護體系,缺少科學合理的更新指導,往往淪為市場開發逐利的犧牲品。另一方面,這些老街區長期缺乏維護,自身物質衰敗和功能衰退較為嚴重,產權邊界復雜。街區利益訴求眾多,難以快速、有效適應市場開發需求,更新實施困難。總體而言,此類街區面臨以下幾點困境。

1.1規劃困境——缺乏明確的上位指導

目前國內針對歷史文化街區的保護已經有了一套較為完善的保護體系。對這些歷史街區的復興和再利用也有較為成熟的經驗,大致有“修舊如舊”——博物館式,“新舊結合”——周邊帶動式,以及文創產業植入式等模式。進一步分析這些模式的形成基礎、實施條件等,發現非典型性歷史街區不能簡單照搬這些現有的更新方式。一方面是因為非典型性歷史街區的歷史保護價值遭受較大的損毀,很難憑借單一的物質要素和文化特色采用傳統的博物館式或者遺產旅游的保護更新方式;另一方面,此類街區歷史要素與現代元素混雜,難以清晰界定保護與開發的邊界,在城市更新過程中又屬于較為敏感地段,增加了市場投資開發的難度。

1.2管理困境——經濟價值驅動無序更新

此類街區由于區位好,租金較為低廉,往往吸引大量城市外來人口集聚。外部市場環境的不斷刺激,加之早期規劃管理相對缺位,導致街區居民以較低的成本建設廉租房進行出租,獲取較大的經濟利益。這種以個體盈利為目的的街區自發性更新,由于缺乏統一的建設引導,更新功能往往背離街區原有的價值特色,破壞了街區原有的特色物質空間環境,導致街區逐漸失去自身的特色風貌,淹沒在一片同質化的競爭環境中。

1.3經濟困境——產權復雜導致更新成本較高

非典型性歷史街區由于建筑構成及政策經濟變化等原因,往往產權構成復雜,利益主體較為多元。一方面,這些街區歷史上以住宅院落為組成單元。而隨著時代變遷,對這些院子的出售、搬遷等情況亦較為普遍,原先 “一家一戶”“世代同堂”的傳統院落早已經變成了產權混合的大雜院,不同權屬性質的房屋彼此連接;另一方面,伴隨著經濟社會變化,我國城市住房政策也歷經多次調整,如福利分房、房改房、商品房等。以致目前大部分街區存在公房、單位房、私房、混合用房等類型。加上后期因利益驅動,居民自發建設的違建房,使得街區整體產權構成復雜,利益主體多元,建筑形態多元,極大地增加了更新成本。

2城市雙修導向的更新對策探索

2.1保護:保護社區文脈

與傳統歷史街區相比,非典型性歷史街區缺少有保護價值的古建筑、古街等物質載體,也無法被納入法定的保護體系。但非典型性歷史街區同樣具有保護價值,其保護的重點在于展示、延續當地歷史文脈和社區關系,形成鄉愁記憶。

歷史文脈的延續可通過提煉歷史符號、重現歷史場景、串聯歷史足跡、講述歷史故事等方式,將歷史文脈融入現代場所設計和文化語境。

社區關系的延續,則需要留住原住民、提升凝聚力。同時,吸引新居民的進入,通過創造社區交往場所、提升社區自治水平等多種方式,加快新居民與原住民的融合,形成基于歷史、動態變化、和諧發展的社區組織關系。

2.2更新:提升功能環境

在歷史性與現代性的碰撞和融合中,非典型性歷史街區的任務與歷史街區既有相似也有不同。相比于歷史街區在歷史載體的框架下進行有限的現代功能性提升,非典型性歷史街區則需要對場所和功能進行整體的提升改造。但在此過程中,歷史文脈和殘存的肌理仍然需要尊重,因此更新是基于傳統邊界的場所設計、基于現狀的建筑改造和基于記憶的符號拼貼。

2.3發展:人本需求出發

與歷史街區相比,在非典型性歷史街區中,人的價值越過歷史的重荷,重新成為最重要的發展目標。非典型性歷史街區應從人的需求出發,充分考慮原住民與新居民的人群特征,兼顧宏觀視角,進行功能定位和業態策劃。在此過程中,非典型性歷史街區并不受到有關保護的法定要求所限,因此可以吸引更多樣化的混合功能進入;但從其歷史價值出發,仍應加強功能和業態引導,使其符合歷史記憶、有利文脈延續、有利原住民社區維續。

3桐廬開元街的實證研究

3.1開元街現狀概況

3.1.1區位——江畔遺珠,老城門戶

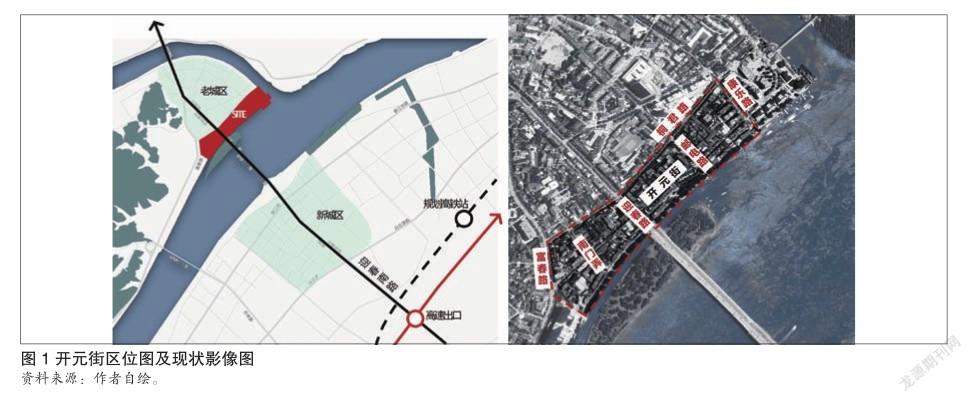

開元街位于桐廬富春江畔,桐君老城南部,是桐廬城市軸線——迎春南路上的重要節點,新老城區對話的窗口。街區總長約800余米 ,規模約14.6公頃。街區背山面水,尺度宜人,隨著富春江5A級景區的建設,開元老街也引來了重大發展機遇(見圖1)。

3.1.2歷史沿革

開元街形成于唐開元二十六(738)年,官府由舊縣遷來此地時命名。從此開元街日益繁榮,直至民國初年盛極一時。白天江中錦帆相接,入夜兩岸舟楫滿泊,縣城不大而往來商賈逾千,街道狹窄而行業俱全。

20世紀90年代初,桐廬縣城實行了“控老建新”的建設方針,隨著新城建設的開展,縣城發展重心隨之轉變,而老城建設逐步落后。

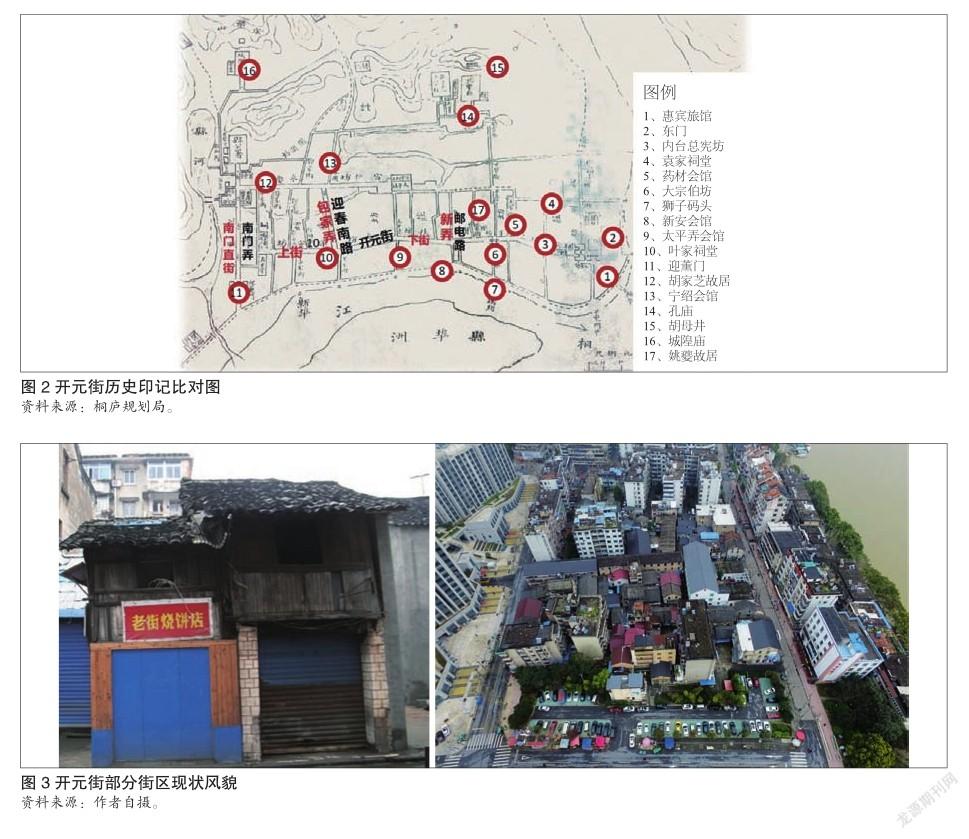

現狀街區仍保留較多歷史印記,通過將1926年的桐廬縣治圖與現狀地圖進行疊合分析,可以看到,歷史上的南門直街就是現在的南門弄;上街、下街就是現在的開元街;包家弄就是現在的迎春南路;新弄就是現在的郵電路(見圖2)。

街區內眾多的歷史碎片仍然有跡可循,惠賓旅館、大宗伯坊、迎薰門、太平弄會館等承載桐廬人歷史記憶的節點,都能清晰找到現如今的位置。女裝街、喜帖街、中藥街等傳統業態仍在現代都市生活中仍具有活力。

3.1.3價值特征與面臨問題

開元街的價值特色主要包含兩個方面。

(1)歷史文化價值。開元街獨特的山水格局、街巷肌理、傳統院落、老碼頭等歷史要素是承載桐廬老城記憶的重要物質見證。書畫、石雕、釀酒、高空獅子等傳統技藝是重要的非物質文化,具有深厚的文化體驗與展示價值。

(2)旅游開發價值。開元老街獨具特色的物質空間與豐富的傳統文化有機結合,十分具有歷史韻味與市井生活氣息。更為重要的是,開元街是富春江畔的重要旅游節點。富春山水疏闊的意境與開元街深厚的歷史底蘊相得益彰。隨著富春江5A級景區的打造,開元街引來功能提升與空間更新的機遇,勢必成為富春江乃至桐廬的黃金旅游節點。

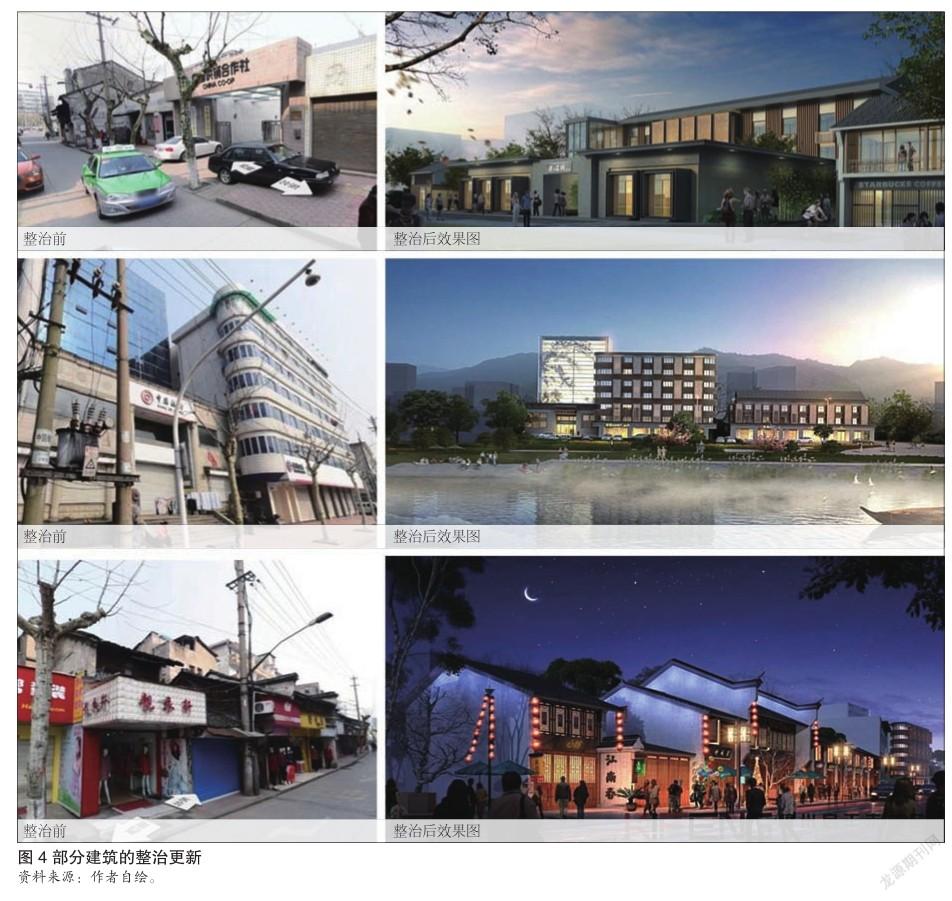

然而與其他非典型性歷史街區類似,開元街也面臨較為嚴重的物質空間老化、功能衰退等問題,歷史文化價值在城市化進程中遭遇較大程度的損害(見圖3)。原先以大規模拆建為主導的更新模式也由于發展訴求變化、產權邊界復雜、更新主體多元等原因舉步維艱。因此,對開元街此類街區的更新,需要充分研究自身特征及外部發展環境,從城市和街區的發展需求著手,從物質環境更新、功能植入、街區經營等多維度進行分析研究。

3.2城市雙修導向的更新對策

3.2.1以需求為導向的功能修補

非典型性歷史街區未被納入到法定保護框架,是劣勢亦是優勢。它的更新可以跳出歷史街區保護的范疇,將更新策劃的重點轉向滿足城市發展訴求及街區自身的發展需求上。因此,此類街區的更新,應該加強利用自身的區位及資源優勢,依托外部市場機遇,以更為高效的空間利用方式,滿足城市及街區的雙重發展需求,發揮街區價值。

基于上述認知,以更為宏觀的視角對開元街的功能定位進行研判。

(1)基于滿足富春江5A級景區旅游的發展需求。開元街作為沿江重要的旅游節點,應為富春江全域旅游提供特色化的旅游服務。通過對沿江旅游要素構成分析,發現富春江流域內山水生態、美麗鄉村、森林氧吧等旅游項目較為熱門,文化體驗類項目相對缺乏。開元街可以傳統文化體驗為切入點,結合創新型的空間,豐富沿江旅游項目的類型。

(2)基于城區旅游配套的構成需求。進一步分析周邊城區的旅游配套構成,發現餐飲業態較為分散,品質不高,且存在商務經濟型酒店居多、傳統文化體驗平臺不足等問題。老城區整體商業設施與旅游契合度較低。因此開元街可以結合自身特色,以發展文化藝術、精品客棧、特色酒店、江畔酒吧等功能業態完善旅游配套設施。

(3)基于街區自身的發展訴求。通過對街區內原住民、租客、商戶等多元人群的訪談,以及自身發展態勢分析,確定街區更新潛在的功能需求。康樂路以西區塊,集聚大量的外來出租人口,居住密度高,設施配套缺乏,可考慮對部分多層建筑進行改造,以廉住房的形式彌補居住配套的不足;郵電路沿線,現狀已自發形成一些養生、傳統休閑商業等功能,吸引外來游客,可以考慮結合沿江區域的旅游,整體塑造成特色精品街區;針對開元老街沿側的中國銀行、供銷社等閑置空間,可以承載老城區的部分文創辦公功能。

通過以上三個層面的需求分析,一方面,積極推進街區承擔城市外溢功能、修補街區自身功能;另一方面,通過植入的新功能促進街區物質環境更新、創造就業機會,實現街區的整體復興。

3.2.2以品質提升為抓手的空間設計

大部分非典型性歷史街區的物質環境老化,設施落后陳舊,已不能較好滿足現代城市生活。但街區整體空間格局尚在,歷史元素與現代建筑并行互動,產權邊界復雜,價值特征多元。不能以簡單的大規模拆建方式推進街區更新。需著重摸排更新空間情況,以整體品質提升為目標,綜合考慮文脈傳承、特色彰顯等,發揚街區的核心空間特色。對開元街的空間形象設計上,主要從以下三方面入手。

(1)落實更新空間。梳理開元街整體的街巷格局,確定街巷斷面、立面、材質等更新方式。改變開元街的斷面形式,強化老街的步行功能,恢復青磚鋪地。分析現狀建筑的權屬、質量、風貌、業主意愿等因素,確定拆除、改造、整治等更新方式;重點對保留的傳統院落、辦公建筑等提出針對性的改造模式。對部分零散院落采取整合、連接等方式,改造為一體化街區,既延續傳統風貌,又創造了新的空間形式;對部分多層建筑,通過立面整治,新空間鑲嵌等實現建筑空間的再生、完成功能的轉變。對閑置的街角空間、空間場所等通過增設綠化、構建路徑等方式,形成連續又富有魅力的特色節點。通過點、線、面三個層次的更新改造,整體提升街區物質空間面貌(見圖4)。

(2)修復歷史環境。非典型性歷史街區的文化特色是區別于普通城市街區的重要特征。雖然與法定的歷史文化街區相比,其歷史文化價值遭遇較大損壞,但也擁有了更為廣泛的文化復興手段。在開元街的歷史文化環境修復方面,主要采取“拾起歷史碎片”的方式,重新展示、延續文脈。通過對各種歷史事件、典故的挖掘、研究、整理,確定了開元舊影、老城軼事、江埠水市等幾類歷史主題場景。明確了歷史街巷、祠堂、會館、牌坊、碼頭、故居等20余處歷史建筑的位置,恢復大宗伯坊、內臺總憲坊、獅子碼頭、新安會館等四處重要歷史建筑,結合小品演繹、地刻敘說等文化符號重新展示。進一步結合游線設計、文化展示建筑布局等串連散落的歷史記憶碎片,形成開元街的文化復興路徑,整體提升街區的歷史文化氣質。

(3)彰顯特色風貌。對此類街區的更新改造,要以街區的核心價值為基礎,以傳統風貌為載體,注重歷史要素與自然環境的綜合利用。通過新舊結合、內外融合等方式進一步完成街區特色化形象改造。在開元街的特色空間營造上,確定“時尚街區、時光軸線、濱江風貌”三大特色主題,展示街區獨特空間魅力。以市井氣息濃郁的喜帖街、女裝街、古玩街為基礎,整合提升,植入時尚設計元素,構成新舊融合的時尚文化街區,讓歷史底蘊在現代時尚中煥發活力。結合開元街沿側的傳統民居、老電影院、中國銀行等不同時代、風格特征強烈的建筑,適度整治更新,構筑一條展示開元街浮光掠影的時間軸線,訴說開元街從歷史走向現代的面貌特征,給人以豐富的時間和空間體驗。沿江打開街區界面,以縱向的郵電路、康樂街、南門弄為軸,構筑多條垂江綠道,結合濱江廣場、碼頭等設計,與橫向的濱江游線共同構筑內外融合、網絡狀的開敞空間體系。結合縱向層級分區高度控制,形成界面清晰、開放融合的濱江街區風貌。

3.2.3以社區營造為手段的更新實施

非典型性歷史街區的更新,要突出社區營造的理念,強調居民生活權利的保障、街區生活氛圍的塑造。注重政府引導,強調公眾參與,促進街區的可持續發展。具體在更新實施層面主要體現在以下三個方面。

(1)明晰產權邊界,小規模、漸進式推進更新。清晰的產權邊界是促進街區更新順利實施的前提。開元街區的更新,首先核實了公房(國有、國資、集體)、私房的用地權屬,劃定實施單元。以小規模、漸進式的開發建設方式,對部分處于重要節點的公房,率先進行改造,樹立形象。同時通過政策鼓勵、技術引導,進一步激發周邊居民參與更新。以點帶面,上下結合,逐步推進更新實施,既能較好的平衡更新所需資金,也能較大程度的延續街區的傳統風貌和生活氛圍。

(2)構建多元化的更新主體,強調公眾參與。以街區為紐帶,政府、市場、社區團體、居民等構建社會共同體。在開元街的具體實施過程中,政府負責制定整體的規劃策略、部分啟動資金的籌措。企業作為具體觸媒式項目(生活體驗館)的開發主體,負責建設與運營。社區團體對街區環境維護、設施建設、文化保護等公共事務進行管理與維護,保障公共利益。

居民積極參與更新進程,積極建言、監督更新效果,并在政府引導下積極改造自有產權建筑及環境。

(3)建設交往交流空間,提升社區參與動力。提升社區參與營造的動力,其本質上是要加強人與人、人與場所之間的聯系。通過公共空間的設計、交往活動的組織,強化鄰里關系,增加社區凝聚力。在開元街的更新中,通過設置院落—街巷—廣場等一系列功能復合、連續開放的公共空間,為不同人群的交流交往提供場所。定期舉辦特色文化活動,如美食節、剪紙會等,豐富街區鄰里生活,喚起居民共同記憶,塑造社區文化氛圍。

4結語

區別于歷史文化街區的更新,非典型性歷史街區的更新在受到更少約束的同時,更需要關注城市和人的發展需求。這些需求不僅是功能與空間的需求,也是社區文化與集體記憶的需求。基于街區自身的資源稟賦,以保留社群和文脈為前提,以審慎漸進的更新方式優化空間和場所,豐富功能和業態,在保存與成長之間找到一個平衡點。通過適度合理的更新,這些街區將同時擁有回憶與希望。

參考文獻:

[1]唐瑜慧,任紹斌.城市更新中非保護類歷史街區再生性研究——以“武漢天地”為例[C]//中國城市規劃學會.共享與品質——2018中國城市規劃年會論文集(09城市文化遺產保護).北京:中國城市規劃學會,2018:963-972.

[2]董錕. 基于GIS平臺的非典型歷史街區的識別初探——以武漢洞庭街片為例[C]// 中國城市規劃學會.共享與品質——2018中國城市規劃年會論文集(09城市文化遺產保護).北京:中國城市規劃學會,2018:1430-1439.

[3]陽建強. 快速城市化背景下的歷史城市保護[J].北京規劃建設, 2012(6):31-33.

[4]吳曉慶,張京祥,羅震東.城市邊緣區“非典型古村落”保護與復興的困境及對策探討——以南京市江寧區竇村古村為例[J]. 現代城市研究,2015(5):99-106.

[5]劉健,黃偉文,王林,等.城市非保護類街區的有機更新[J].城市規劃,2017,41(3):94-98.

[6]胡敏,鄭文良,王軍,等.中國歷史文化街區制度設立的意義與當前要務[J].城市規劃,2016,40(11):30-37,48.

[7]惠小明.基產權視角下城市歷史街區更新的研究[D].重慶:重慶大學,2015.

[8]姚兢.非典型歷史街區再生——上海泰康路街區空間形態演化研究[D].上海:同濟大學,2008.