國漫發展史

王松

前 言

很多人覺得國漫《哪吒之魔童降世》(以下簡稱《魔童降世》)好像是突然殺出來的“程咬金”,更多的人完全無法把哄孩子玩的動畫片,跟《魔童降世》這樣的“高端產品” 聯系在一起。

什么是國漫?國漫這些年歷經了怎樣的成長?國漫為何突然在2019年爆發?國漫的未來又在哪里?本文以《魔童降世》為主題,講述一下國漫的前世今生。

1. 動畫和動漫

如前言中所說,動畫片一直被認為是哄孩子的東西,我的家鄉還有個更“古老”的叫法,叫“小木偶”,即木偶戲的意思。不管把動畫片叫什么,或是對它持有何種看法,它們都是童年時期歡樂的源泉。

那些看動畫片長大的年輕人,也依舊對它們念念不忘。當代年輕人就能隨口說出一大串動畫片的名字,比如《葫蘆娃》《舒克與貝塔》《小糊涂神》等等。

而動漫好像就不大一樣了,從字面上解釋,它是動畫和漫畫的意思。從20世紀末開始,有些國外的經典動漫傳入國內,比如《聰明的一休》《貓和老鼠》《飛天德》(也有譯作《狡猾飛天德》)等等,這會是一大串名字。同時國外的一些思想和文化,也被附帶在動漫中被引進。比如說美國的“漫威”,它完全是一個美國文化的載體。

當那些看動畫片和動漫的孩子們,漸漸長大成為了少年,同時互聯網普及之后,少年們很容易就接觸到美國的《變形金剛》、迪士尼動畫,日本的《海賊王》(也有譯做《航海王》)、《火影忍者》《死神》《銀魂》等等,又會是一大串名字。

《海賊王》等這些日本動漫,要比歐美的動漫更易于在國內傳播。因為即便日本在一個半世紀前全面學習西方,但是日本從中國學去的文化內核并沒有徹底遺失。所以在日本動漫中,會出現團隊齊心協力合作這樣的設計,這些東西更容易讓中國的觀眾接受。

而歐美動漫則不同,比如《超人》《蝙蝠俠》,完全都是一個人的英雄世界,雖然看著是很精彩,可就是覺得有些情節很奇怪。而且覺得反面人物的心理活動實在有些不理解,主角也有時候太霸道、太不講理,總之很多地方讓人覺得有些不舒服。這是一種文化隔膜,甚至可以聽到兩個文明在內心碰撞的聲音。

日本動漫能得到周邊國家觀眾的認可,跟當年的儒文化圈也有關系。由于《海賊王》這類動漫題材相對成熟,而且整整一代人是跟隨著這些動漫長大,一直到了青年時代,依舊不覺得它們幼稚。所以在幾乎一代人的心目中,動漫,代表著比動畫更加成熟,是適合青年人和中年人觀看的動畫形式。

這就意味著少年、青年時代沒有接觸過動漫的那代人,根本不了解動漫在年輕一代人心目中的情懷。所以在很長一段時間內,只能從國外引進動漫,國內不管是從技術上,還是從心態上,都不能完成動漫制作。

可是國內的觀眾跟日本動漫之間還是有些隔膜,只是這個隔膜相對西方的動漫小一點而已。直到喜歡動漫的那代人長大了,才出現了國內團隊制作出的動漫,一般把那些動漫稱之為國漫。國漫絕不是《喜洋洋與灰太狼》,也不是《熊出沒》,這些只能算是國產動畫片。而國漫是為80后、90后,甚至是一批靠前的00后設計的,往大了說它代表著當代的文化氣息。

2007年春節期間,《秦時明月》這部動漫首次出現在觀眾面前,立即引起了動漫迷們的關注。這絕對是一部劃時代意義的動漫,甚至可以說是國內第一部拿得出手的動漫。這也標志著,喜歡動漫的那一代人,已經有了創造自己喜歡的事物的能力。

只不過《秦時明月》雖然在技術上達到了國際水準,但是它還有許多不成熟的方面。比如《秦時明月》好像還在照顧孩子的感受,其中一些生硬的搞笑場面,實在像是一篇不錯的小說中的一些三流劇情,讓人很不舒服。

這也是沒有辦法的事情,可以想象,那時候國漫還不被看好,而且動漫愛好者,還不一定能一下子接受國漫。《秦時明月》的制作團隊肯定要謹慎一點,在觀眾年齡段的選擇上,為了避開青年觀眾的不確定性,制作團隊干脆選擇了以少年觀眾為主。

此時國外的動漫市場已經非常成熟,他們不只是制作技術上的成熟,更是制作團隊上的成熟。就拿《海賊王》為例,它可以一周更新一集。這個工作量非常巨大,我在一份海報中看到,《海賊王》的全體制作人員參加十周年慶典,竟然坐滿了一個巨大的禮堂,目測制作人員起碼有七八百人之多。日本的動漫市場,也是出了名地發達,漫畫、動畫、動漫周邊等等,形成了一個成熟的動漫盈利體系。

而《秦時明月》,只能以一年或數年才更新一季的形式,呈現在大家面前。這就有一個很大的弊端,當《秦時明月》第一季結束一段時間后,他的熱度會有所下降。當第二季開播的時候,如果不能比第一季精彩,或者說跟第一季同樣精彩,也很難再達到第一季時的熱度。

這是普遍存在的一個現象,就拿日本動漫《記錄的地平線》為例,第一季的確很讓人驚艷;第二季的情節設計雖然也很巧妙,但總讓人覺得沒有第一季中組建“圓桌會議”以及跟NPC接觸的劇情精彩。

分季播放有很大的弊端,可是像《海賊王》《火影忍者》那樣一周一集地更新,也有一個巨大的弊端。以《海賊王》為例,自從“頂上之戰”后,好像感覺不到太大的新意了,而且出現了嚴重的拖劇情現象。再以《火影忍者》為例,自從“第四次忍界大戰”開始,也明顯能感受到拖劇情的現象。

喪失新意和拖劇情,是一周一更新的最大弊端,也是必然的弊端。就像同時期的網絡小說,各個事件的結構都差不多,只是對爽點的一次又一次地復制,只不過事件的外殼完全不一樣了而已。所謂的事件外殼,就是主角接觸到的人物和觸發爽點的點。

之所以說這是必然的,是因為它的篇幅實在太過宏大,如果人物在前面的部分跟后面的部分差別太大,會造成更大的災難。比如《海賊王》中的主角路飛,在前半部分一直嚷嚷著要當海賊王,如果他在后來突然說想要當“火影”(《火影忍者》中的主角鳴人的追求),那樣是不是更精彩我不知道,不過我知道《海賊王》和《火影忍者》的忠實粉絲,肯定會一起罵娘。

為了避免這樣的事件發生,一周一更新的弊端,總比引發顛覆性的災難好。相對來說,像《秦時明月》這類的分季更新,制作團隊有更多的時間對人物和情節進行推敲,質量上會更有保障,只是他們在每季一開始,都要用前幾集重新吸引觀眾的熱情。

而動畫電影,跟分季、分集的動漫又完全不一樣。國內的首部動畫電影,可以追溯到20世紀60年代的《大鬧天宮》,不管是從藝術水準,還是從制作水平上,都給中國的動畫電影創造了一個高峰。可以說一直到現代的動畫電影,藝術水準都無法跟《大鬧天宮》相媲美。

但是時代不同了,我們對動畫電影的要求也不同,就像《魔童降世》,它就是時代的產物。如果把《魔童降世》放到《大鬧天宮》的年代,它可能不會被人們所接受,而現在《大鬧天宮》也沒有《魔童降世》的熱度。不是說其中哪一部比較好,哪一部不好,而是這兩部完全不能放在一起做比較,因為它們代表了不同的時代。

2. 國漫的生長期

自從有了《秦時明月》,國漫市場就漸漸“活絡”了起來。《秦時明月》繼續連載的同時,出現了畫江湖系列,從畫江湖系列中,最能看出國漫的成長過程。

畫江湖的首部作品《俠嵐》的第一季,也是為少年們設計的,跟《秦時明月》一樣,《俠嵐》的開頭也很僵硬,而且并不如何吸引人。它的僵硬表現在那些搞笑的劇情,其實那些劇情實在是不好笑,卻又非得去做出搞笑的樣子,這讓人覺得很難受。觀眾們也是見過“世面”的,那個老鼠夾和耙子的梗,在《貓和老鼠》中見得多了!

在這一點上,《俠嵐》不如《十萬個冷笑話》“坦蕩”。《十萬個冷笑話》完全是在吐槽,它的情節就是為吐槽而設計的,所以《十萬個冷笑話》即便很扯,也并不會令人覺得不爽,相反還很樂意見到一些對不合理的事情吐糟。

這里要重新解釋一下吐槽,吐槽跟搞笑和幽默不一樣,搞笑就是令人發笑的手段,只要令人發笑,不管多低級、多搞怪的手段都無所謂。而幽默則具有一定的智慧,并巧妙地利用諷刺、夸張等手段,使人發笑的同時,還會得到一定的啟發和思考。

吐槽則不喜歡“拐彎”,對一些不合理之處直接就言明,直接就開懟。只不過不帶有懟的憤怒,而是以使人發笑的形式開懟。可以這樣區別這三者,“搞笑”是個喜歡吸引他人注意的毛頭小子,“幽默”是風趣、睿智的大叔,“吐槽”是個聰明但情商不高的耿直少年。

吐槽的形式多見于日本動漫,其中的“集大成者”是《銀魂》。《十萬個冷笑話》另辟蹊徑,取得了很好的成績,特別是它的電影版,當人們看到,“時光機”真的是一只雞的時候,觀眾們多少就會領略到吐槽和腦洞的“威力”。只是《十萬個冷笑話》還是不及《銀魂》優秀,這可能跟兩國不同的影視文化有關系。

不管日本的影視作品還是動漫作品,人物刻畫都分外鮮明。比如說小混混這個角色,在國內這種角色只要油腔滑調一點就行。而在日本影視作品中的小混混,一定是邁著夸張的外八字步,雙手抄著口袋,撇著嘴,帶著墨鏡,再染個深色調的頭發,好像是從娘胎里就帶著一股拽勁。

面對如此鮮明又刻意地設計,誰都會忍不住吐槽兩句,可以說那個刻板的大環境,讓日本動漫的“吐槽文化”分外突出。可能是熟能生巧的緣故,他們的吐槽設計非常聰明。而《十萬個冷笑話》的不足之處就在于此,它是為了吐槽而吐槽,而沒有發揮出吐槽的聰明。

再說回畫江湖系列,《不良人》的劇情設計和題材上,就已經比《俠嵐》成熟很多。繼《不良人》之后,畫江湖又推出了三部國漫,分別是《靈主》《杯莫停》《換世門生》。其中的《換世門生》雖然是最晚推出的,卻讓人覺得有點“開倒車”。《換世門生》的開始有些僵硬,不是說人物僵硬,而是劇情的設計有些僵硬,不過繼續往下看也還說得過去。

而《杯莫停》則是我見過的武俠中的武俠,《不良人》雖然也很不錯,但是它在武俠氛圍上,比《杯莫停》略遜一籌。而且《不良人》被歷史的進展所束縛了,加入歷史元素雖然有更好的代入感,但也使它必須按照歷史的進展前進,如果脫離了歷史進程,會讓人覺得很不舒服。況且這兩部動漫中,已經存在一個讓人不舒服的點,它們開了個“生死的玩笑”。

所謂“生死玩笑”,是指男女主角因為其中一方死去,另一方想盡辦法使其起死回生。這是一種老梗了,出現在一部動漫中,還是在一部武俠氛圍鮮明的動漫中,實在令人大跌眼鏡。相比之下,《靈主》則要“灑脫”得多,它的主題就是生死,這樣主角在碰到生死問題的時候,沒有《不良人》和《杯莫停》那種硌牙的感覺。

不管怎么說,《不良人》《杯莫停》《靈主》都已經是很成熟的國漫。特別是《靈主》,這種玄幻類的題材,最能體現出動漫的優勢。其實一些仙俠、玄幻類的題材,很不適合拍成電視劇,若是制作精良那還說得過去,但如果碰上善于生產五毛錢特效的劇組,那就沒法看了。

比如曾經有這樣一個“經典鏡頭”,某個角色一揮手,一團紅色或黑色,或是其他什么顏色的霧氣一樣的東西就被“發射”出去。那些修煉了“仙術”的人,難道是加濕器么?噴來噴去噴個沒完。還有對于道具的設計,實在是慘不忍睹,不是給一件道具打上背光,它就變成“仙器”了,難道劇組就沒有發現,角色們手中的“仙器”,一點兒“仙氣兒”也沒有么?

所以在電視劇、電影中很難搞定的特效,在動漫中卻不是那么難搞。關于這一點《靈主》不是個很好的例子,因為《靈主》中角色的交手,偏向于武俠。用《斗羅大陸》來舉例最合適,如果把《斗羅大陸》拍成電視劇,先不說情節的設計,單說如果特效處理不好,就絕對會成為一部爛劇。

據我所知,還真的有人要拍電視劇版,只能說自求多福吧。

在電視劇中讓人頭疼的一些問題,在動漫中解決起來卻并不難。比如說《斗羅大陸》中“武魂”的描繪,那些“武魂”有動物、有植物,有的出現在手掌里,有的在身后形成一個虛影。動漫本身就偏虛,所以它出現一些虛幻的鏡頭,并不會讓人覺得不舒服。

而換成是真人拍攝的電視劇就不一樣了,即便電視劇的特效做得再好,一個真人的手中,冒出來一個虛幻的“武魂”,也有種跳戲的感覺。仿佛演員們隨時都能喊出“看法寶!”之類的臺詞。

至于動漫版《斗羅大陸》,也同樣存在很多詬病,比如說角色召喚“武魂”的場景,頗有點“數碼寶貝”變身的意思。再比如《斗羅大陸》中級別的設計,總讓人覺得有種游戲的即視感,有好多次都讓人覺得,這就是一個游戲,主角要想盡辦法練級,而大師、不動明王這些角色,就是發布任務,或者需要“過劇情”的NPC。

還有每每角色出招的時候,都要大聲喊出自己招式的名字,這就好像是在大喊:別動!老子要過去打你了!哎呀,你……你別動,你一動就打不到你了!

雖說《斗羅大陸》有很多讓人吐槽的地方,不過這些在一部爛劇面前,完全微不足道。況且《斗羅大陸》的劇情還是比較吸引人。其實承認喜歡看《斗羅大陸》很暴露年齡,《斗羅大陸》的小說產生于那個大篇幅網絡小說泛濫的時期。而現在由于看網絡小說的主體,從網站變成了手機APP,那些動輒幾百上千萬字的網絡小說越來越不合讀者的胃口。

就像前面所說的那種一周一更新的動漫作品一樣,大篇幅的網絡小說對爽點的復制更加明顯。這種網絡小說會漸漸退出網絡文學的舞臺,已經是個不爭的事實,而故事結構更緊湊、篇幅在20萬字上下的網絡作品,越來越受到大家的青睞。這是科技給文化和閱讀需求帶來的一個巨大變化。

所以很多人對于《斗羅大陸》,除了對動漫的喜愛,還有一些對當年追小說時的懷念。說了這么多,大家應該能看得出來,國漫的成長跟國內的文化發展息息相關。國內的文化越開放,越發展,國漫就會越發成熟。

時至今日,國漫雖然還沒有進入百家爭鳴的盛況,但已經開始朝多元化發展。畫江湖系列是一個方向,《斗羅大陸》和動漫版《斗破蒼穹》是另一個方向。把《斗羅大陸》和《斗破蒼穹》放在一起,不是因為兩者都“姓”斗,而是兩者都是由紅極一時的網絡小說改編而成的。

《斗破蒼穹》的玄幻感很強,在這一點上它比《斗羅大陸》要高明,因為《斗羅大陸》的題材太雜亂,有一種扯不開斬不斷的感覺。《斗破蒼穹》就不細說了,因為還有一部不得不說的國漫,那就是《魔道祖師》。

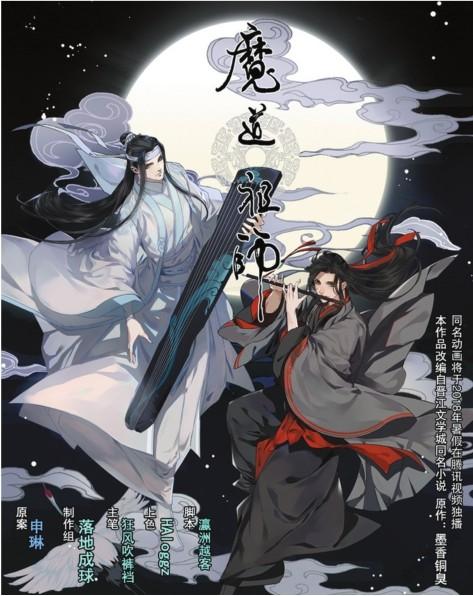

《魔道祖師》從去年7月份開播,也是由一部網絡小說改編,可以說它是國漫進一步成熟的標志。其實在《魔道祖師》之前,就出過如《一人之下》等一些優秀的平面國漫,只不過《魔道祖師》把平面國漫推到了一個高峰。

《魔道祖師》吸引人的地方有很多,比如說對蓮花塢,特別是對云深不知處(地名)那條清澈小溪的描繪。小溪的水流不急不緩,一旁的石臺階縫隙中點綴著些小草,這幅畫面一看就讓人覺得可以靜心凝神。

還有些細節方面的設計也很精彩,比如第一集中那頭叫“小蘋果”的毛驢,魏無羨裝瘋賣傻,含光君出現的情景等等。這些細節方面的處理,也都很吸引人。

而《魔道祖師》另一個功勞是,它培養了一批國漫的女觀眾。一直以來,動漫都好像是宅男的標配,這么說不能全對,只能說有些動漫是宅男的標配。國外就有許多針對女性,或者考慮到女性感受而設計的動漫,而在國內,《魔道祖師》給“男女通殺”的國漫開了個好頭。

以上便是國漫大體的發展歷程,那么國漫電影,又是怎么一步步走到《魔童降世》的水準的?

3. 《魔童降世》中的共鳴點

前面說過,中國的動畫電影可以追溯到20世紀60年代的《大鬧天宮》,之后還出過許多經典的動畫電影和短片。比如《嶗山道士》《人參娃娃》《神筆馬良》《邋遢大王》等等。

而近幾年的動畫電影作品,跟那個時期的動畫作品相比,完全是兩個樣,好像兩者中間有一個巨大的斷層。形成這個斷層的原因,前面我也簡單提到過,在接觸到國外比較成熟的動漫之前,人們都認為動畫就是哄小孩玩的東西。當年輕一代對動漫有了獨到的情懷,對動畫電影的認識也隨之產生了翻天覆地的變化。

另一個導致斷層的原因,是從20世紀末開始,我們的社會進行了巨大的改革,人文思想有了巨大的變化。特別是意識形態的變化,使我們在文化和行為上,發生了巨大的轉變。

而《魔童降世》,就是這次轉變中的“集大成者”,或者說集中的表現者。有人一直奇怪,在《魔童降世》之前,也有幾部不錯的現代動畫電影,其中《大魚海棠》的藝術性,似乎要超過《魔童降世》。那為什么偏偏是《魔童降世》,取得了如此優異的成績?

原因在于,《魔童降世》中的共鳴感。

現在,那些喜歡看《葫蘆娃》的小朋友們已經長大成人,并會在接下來的一二十年里,漸漸成為社會和國家的頂梁柱。但是這一代人,是特殊的一代人,這代人在成長過程中,目睹了整個社會的巨大變革。特別是傳統的家庭觀念被打破,大多數人都變成了獨生子女,完全沒有了親生兄弟姐妹的概念。

在《魔童降世》中,就完全沒有提到哪吒“傳統意義”上的兩個哥哥:金吒和木吒。而且李靖兩口子都叫哪吒“吒兒”,又一次凸顯了哪吒的獨特性,當然也可能是叫他“哪兒”,好像是在詢問什么。不管怎么說,《魔童降世》使觀眾幾乎忘記了哪吒還有兩個哥哥。

因為“兄弟齊心”的故事構造,已經是現代年輕人很陌生的東西,而“朋友情長”才能引發年輕觀眾們的共鳴。

再看《魔童降世》中對哪吒的設計,他是個人人避之不及的魔童。這一點跟傳統神話故事中的哪吒稍有不同,神話故事中的哪吒是個三年才降世,一降世就是肉球的怪胎。怪胎一般都不是很討喜,甚至自己也會討厭自己是怪胎。但是魔童不同,他天賦異稟,即使是不好的天賦,那也是“異稟”!

請注意,這正是現代的年輕人,在少年或者青年時期所向往的。由于這一代人,特別是獨生子女,他們的內心世界都非常孤獨,這使得他們在內心認為自己跟他人不同,或是自己在某些方面比他人更強。即使是比他人更加邪惡、更加壞,都會是令人欣慰的一件事。一直到步入社會,這種心理雖然在與社會的碰撞中,被打磨去了很多,但是他們依舊更喜歡特立獨行。

這正是《魔童降世》中,走進人們心坎兒里的東西。哪吒的父母不懂他,太乙真人不懂他,跟他年齡相仿的孩子不懂他,陳塘關的百姓不懂他。是的,誰也不懂哪吒的內心世界,這才是最大的共鳴!

我們這一代年輕人不正是如此么?父母與我們在年齡和思想上都有巨大的代溝,沒有兄弟姐妹可以提供心理上的溝通,使我們變成了一座座孤島。每個人的內心世界都是獨特的,誰也不懂我們。

這時候敖丙的出現,好像給哪吒內心中陰暗的孤島,帶來了一絲光明。可是“朋友”這個概念又太復雜,加上現在是個道德敗壞的世道,誰不會遭到朋友的欺瞞和背叛?最后敖丙能跟哪吒共同抗拒天雷,實在是對朋友關系的一種向往。

那么說我們這一代就是心理陰暗、孤立的一代?也不對,我們的另一面在哪吒身上也表現得淋漓盡致。哪吒不僅僅只有孤獨,同時他還希望被他人認可,所以李靖夫婦騙他跟太乙真人學藝,是為了以后能降妖除魔,保護陳塘關。哪吒便專心跟著太乙真人學藝,雖然后來還是逃出了“江山社稷圖”,但他在攻擊海夜叉的時候,是真的想要降妖除魔,保護那些對他有偏見的人。

后來又遭到大家誤解,李靖說能跟大家解釋關于海夜叉的誤會,哪吒的偷笑,更能說明他希望得到大家的認可。可是偏偏又沒人懂哪吒,也沒有幾個人嘗試著去懂哪吒,這樣的悲劇,是整整一代人的悲劇。

可是哪吒,或者說這一代年輕人,并沒有因此而氣餒。即使哪吒受到大家排擠和誤會,卻還能念念有詞:我是小妖怪,逍遙又自在。殺人不眨眼,吃人不放鹽……

這完全是一種處在悲劇中的自我調侃。這不是隨波逐流,也不是破罐子破摔,而是有了這種調侃,面對那些不懂自己的人,面對這個不懂自己的世界的時候,才能看到希望。

4.《魔童降世》中的亮點

四川口音的太乙真人、口吃的申公豹,完全打破了修仙者那種正兒八經、道貌岸然的形象。說到太乙真人,讓人想到了《十萬個冷笑話》中,發生在太乙真人身上的段子。說太乙真人首次見到李靖,他遞給李靖一張名片,李靖接過名片念道:乾元山金光洞,太2真人……

剛開始看到這個段子的時候,完全是看一次笑一次。而在《魔童降世》中,太乙真人也提供了不少笑點。首先說太乙真人的形象設計,他哪像是個真人?完全像是村頭那個養豬的太乙大傻。

現代的動漫如果用到傳統人物,必須要給傳統人物做“再加工”。利用傳統人物是為了有更好的帶入性,但是現代人們的意識觀念,已經不太愿意接受那些純粹的傳統人物。

比如說李靖這個人物,小時候我在看《封神演義》的時候,就覺得天下怎么還有這種沒責任心的父親?孩子調皮闖了禍,李靖大人不是想辦法征得受害者的原諒,或者想辦法教育一下哪吒,而是他把自己摘得一干二凈,就沒他什么事了。

更可氣的是,李靖還把哪吒帶到石磯那里送死,哪吒自然不能束手待斃,抄家伙就跟石磯開打。兩人在打斗的時候,石磯說:“李靖,不管你屁事,快滾吧!”李靖真的就屁顛屁顛回陳塘關了!而且殺人不過頭點地,后來李靖又打毀了哪吒的塑像,這就有點過分了,他跟哪吒有什么深仇大恨?竟然把哪吒恨成這樣?

最可氣的是,后來太乙真人把哪吒“滿血復活”,哪吒要找李靖“說道說道”,即便哪吒遭遇了不公平對待,也沒人站在哪吒這邊。最后燃燈道人把玲瓏塔送給李靖,哪吒才被迫低頭,還得認錯。最后李靖竟然還成為了什么托塔李天王。

如果一個父親認為孩子的調皮,跟自己沒有半毛錢關系,而且后來孩子惹了禍,別人找上門來,不去護著自己孩子,任由他被別人打罵也就算了,還認為這是孩子罪有應得。這還真是個“好父親”的典范!如果說神仙就是這種“炕頭王”的水準,實在不怎么樣,難怪孫悟空后來要大鬧天宮。

長大后我才明白,《封神演義》是父權時代的產物。在那個“父為子綱”的年代,父親的地位是不容置疑的。即便父親犯了錯,兒子也只有勸、求這樣的消極糾錯機制,兒子一旦不乖順,就會被扣上一頂不孝的大帽子。

現代的父子、父女關系,已經由原先的“父權時代”,變成了“奶爸時代”。所以李靖的傳統形象已經并不討喜,而為孩子擔憂、甘愿替孩子承受天雷咒的“現代李靖”形象,更能被大家所認可。如果硬要保持李靖的傳統形象,那就會令人懷疑,李靖是不是哪吒的親爹?

其實改造傳統形象,是個很難把握分寸的工作。如果改得不夠多,就會不討喜;如果改得太現代化,就會失真。這實在是一門很見功夫的技巧。

父親的形象改變了,母親的形象也相應發生了變化。《魔童降世》中,哪吒的母親更像是個女強人。父親不在家,母親工作忙,或者父親和母親的工作都很忙,這也是20世紀末我國父母的真實寫照。

以筆者自身為例,小時候只有吃晚飯的時候才能見到父母,有時候父親上夜班,連晚飯都不能一起吃。他們的工作好像永遠都忙不完,我記憶里只有7歲和9歲那年,帶我去公園和一個森林公園各玩過一次。21年后的今天,7歲那年在公園里坐電動玩具的情景,我還依稀能記得,足見童年時全家一起出去玩實在是稀缺記憶。

獨生子女的另一個現象,是孩子一下子少了很多,同時玩伴也立即減少。父母又忙工作,造成孩子內心成為孤島,實在是再正常不過的事。再后來,我寧愿在家做作業,也不愿意去參加一些社交活動。

不過話又說回來,作為當事人之一,我覺得這個現象,并沒有那些教育家說得那么嚴重,這反而讓我養成了獨立思考、深入思考的好習慣。后來住校后,我發現獨生子女的情況跟我差不多,而且幾乎沒人埋怨自己的父母。因為孩子對于父母的感情,跟父母對孩子的感情一樣多。

5.《魔童降世》的內核和價值觀

《魔童降世》為什么會得到大家的認可?除了那些共鳴點、對人物的塑造、對現代的真實寫照之外,還有它的價值觀。

之前有一部叫《大圣歸來》的動畫電影,跟《魔童降世》的題材差不多。隨著人們被西方思想的進一步影響,孫悟空的形象,也在人們的心目中悄然發生著變化,或者說人們希望給孫悟空這個神話人物新的詮釋。

這是必然的,現代社會思想進一步解放,人們對自由、權益有了全新的認識。即便沒有這樣的思想解放,沒有這樣的全新認識,大多數人一想到孫悟空,腦海里出現的肯定也是美猴王或者齊天大圣這兩個“頭銜”。而孫悟空被吸收為“體制內”的成員后,“最高行政長官”如來給他的封號斗戰勝佛,則排在很靠后的位置,甚至在弼馬溫和孫行者的后面。

人們把自己困在了社會這個體系中之后,追逐自由便成為了一種天性,所以在《大圣歸來》中,觀眾們看到孫悟空掙脫手腕上的鐵索(法印)的時候,覺得很暢快。那是因為在生活中,每個人的頭上都有一頂金箍圈,能從中掙脫是令人向往的一件事。

《大圣歸來》所傳達的價值觀,很符合現代人的價值觀,只可惜它后半段的情節實在過于老套,讓整個后半段垮掉了。《魔童降世》所傳達的價值觀,跟《大圣歸來》基本相似,不過《魔童降世》的表現力,卻比《大圣歸來》強悍很多。特別是哪吒那句吶喊“去他個鳥命”,實在是直指人心,這比單純對命運反抗的表演,更能打動觀眾。

所以未來的動漫,不僅要有一個符合當代人行為意識的價值觀,它的表現手法也要足夠直指人心。這個內核非常關鍵,如果內核過于傳統化,就會造成跟觀眾的脫離,使它成為一個雞肋。

比如最近幾年興起的一些描繪才子佳人的“水墨動漫”,其實它除了畫面好看一點,其他方面并不怎么吸引人。但是由于它手握著中國傳統藝術形式這把“尚方寶劍”,誰也不敢說它什么。

其實傳統藝術形式并沒有大家想象中那么沒落,就像現在出去旅游,除了看自然風光,文化風光也是一道不可錯過的“風景”。比如去河南除了去嵩山,還可以聽一聽豫劇。去天津除了坐坐“天津之眼”,看看瓷房子、五大道,還可以去聽段相聲或者快板。筆者去天津旅游的時候,沒有聽到快板就覺得挺遺憾。

去陜西可以聽一聽秦腔,去四川可以聽一聽川劇,欣賞一下變臉,去蘇杭可以聽聽蘇州評彈,這都是一些很好的文化享受。喜歡這些藝術形式的人自然會喜歡,不喜歡的人即便強加給他,他還是不喜歡。

在未來,我們要有擁抱世界的胸懷,如果過于強調自身的傳統藝術形式,就等于是將整個世界拒之門外。

回到主題,我所說的內核,是一個文化內核,或者說時代的內核。這個內核不單單是動畫電影的內核,許多其他傳媒形式也一樣通用。比如前一陣成績不是太好的《上海堡壘》,并不是說它的制作或者演員團隊的問題,而是說這部電影根本沒有把握住科幻的內核。

最精妙的科幻,足可以顛覆讀者或觀眾的價值觀和世界觀。次一級的科幻,才是對人性、生命、哲學、社會等等的解讀和感悟。再次一級,就是很一般的科幻,才是神秘、戰爭、熱血等等,這些隨處可見的東西。《上海堡壘》令人很痛心的一點是,這么大的制作,竟然沒找個真正懂科幻的人參與其中。

內核,是動漫的核心或者靈魂,這是一個最難把握,卻一定要把握好的點。這一點非常重要,其次才是情節的表現力,或者說張力。

關于表現力這方面的問題,再以《大魚海棠》為例,不可否認,《大魚海棠》是一部畫風唯美、恬靜,人物飽和有力的動畫電影。這樣一部動畫電影,卻垮在了情節實在太俗套上。

其實《大魚海棠》的這個發展方向,可以參考宮崎駿老師的動畫電影,用《千與千尋》和《大魚海棠》做對比,就能看出俗套在哪里。《大魚海棠》中的主角又在開“生死玩笑”,而《千與千尋》則不然,在宮崎駿老師勾畫出的世界中,男女主角各自有各自的煩惱和麻煩,兩個人互相幫襯著解決了那些麻煩和煩惱,并在潛移默化中,有了脫胎換骨的成長。

要完成角色成長,或者推動劇情的發展,或者證明角色之間的情感,就一定需要用生死為媒介么?不一定吧。《千與千尋》比《大魚海棠》的高明之處就在這里,生死攸關不是每個人能遇到的,但是煩惱和麻煩卻是每個人都能遇到的。宮崎駿老師的高明之處也在于此,我們已經厭煩了那些生死離歌,而恰恰是那些引發共鳴的、沒有脫離生活太遠的東西,才更能直指人心。

《魔童降世》跟《大魚海棠》的方向不太一樣,當太乙真人騎著豬出現的時候,我們就知道《魔童降世》沒有那么嚴肅。不是說動漫不能嚴肅,而是說歡脫的氛圍,很容易讓觀眾進入動漫的情景中。

而且很關鍵的一點是《魔童降世》的后半段沒有垮掉,這實在令人松了口氣。特別是最后太乙真人和哪吒,以及申公豹和敖丙兩兩對陣的那一段,如果這時候申公豹召喚出一只放著黑煙的巨大虛擬豹子,而太乙真人召喚出一個放著金光的大仙,兩人一出手就將一座山鏟平,跺跺腳就能山崩地裂,那這一段就完全垮掉了。

《魔童降世》的處理非常巧妙,特別是雙方在江山社稷圖里打斗時,敖丙不小心將四個人凍在一個冰球里,太乙真人和申公豹放屁和吹氣的那一段,實在令人捧腹大笑。最后的對決不一定要那么正氣凜然,那么正邪不兩立,反面人物申公豹,以及龍王、敖丙等等,他們也有他們的訴求,而且誰都知道,他們的訴求很合理。

當然,《大魚海棠》的發展方向也很不錯,只是這個發展方向對情節和內核的要求非常高,那是一個更能考驗制作團隊的難題。

我先說了《大圣歸來》,又說《魔童降世》,再說《大魚海棠》,最后說《魔童降世》,都是在一貶一揚,不是說在凸顯《魔童降世》,而是前面的兩部確有許多不足之處。況且《魔童降世》也并不是那么盡善盡美,只能說相對而言做得很不錯。

在《魔童降世》的最后,播放了《姜子牙》的預告片,顯然這是一個系列的國漫電影,希望《魔童降世》的制作團隊,能在這個系列中繼續成長。

至于明年上映的《姜子牙》,不知道主題是不是申公豹提出的,妖仙和人仙的不公平待遇問題。不過《魔童降世》的成功,給了《姜子牙》巨大助力的同時,又給了它巨大的壓力,如果《姜子牙》不能更加精彩,甚至只是同樣精彩,可能都沒有《魔童降世》所能達到的熱度。

6. 對國漫未來的期許

令人期待的是,按照國漫現在的發展速度,可能在不久的將來,就能進入百家爭鳴的盛況。《大魚海棠》是一個方向,《大圣歸來》《緣起》《魔童降世》又是一個方向,還有很多其他的發展反向,比如之前提到過的《秦時明月》、畫江湖系列以武俠為內核的發展方向,《斗羅大陸》《斗破蒼穹》的發展方向。

而《魔道祖師》其實應該跟《斗羅大陸》這個方向區分開來,首先它代表的應該是2D動漫。不是說3D動漫的時代來臨后,2D動漫就死了,它依舊能大放異彩,《魔道祖師》就比許多3D國漫要精彩。

另一方面,《魔道祖師》代表的又是以情節引人入勝的方向,這是它很獨到的一面。要知道這是一部仙俠國漫,這個題材不大可能引發觀眾的共鳴,所以它就干脆放棄了共鳴,以曲折又恰到好處的劇情吸引觀眾的眼球。

在這一點上《魔道祖師》做得很到位,不管是魏無羨的遭遇,還是那種正中有邪、邪中帶正的把控,都恰到好處。還有一部以情節吸引人的動漫,叫《端腦》,那是一部科幻類或者帶有科幻元素的國漫,不過它主要還是以推理、腦洞為主題。

其實《端腦》的這個方向也不錯,正好國內的科幻事業也在成長期,而國內的大部分導演又都不會拍科幻電影,或者電視劇。如果把科幻交給國漫,或許是個不錯的選擇。

比如劉慈欣老師的《三體》要拍成電視劇,就挺讓人擔憂的。有很多仙俠、玄幻類的小說,改編成電視劇效果都不盡人意。這是因為,那都是些幻想類小說,它的核心是一個“想”字,或者可以形容為虛構。往往在看小說的時候,讀者的想象力能跟小說的情節遙相呼應,產生很不錯的效果,而一看到電視劇,就完全“無感”了。

這是因為電視劇里的人物、道具都是真實的,它完全阻斷了可以散發想象力的空間,也就是說電視劇的本身,就喪失了仙俠、玄幻的內核。所以我為《三體》的電視劇版感到擔憂,更害怕導演的功力不夠,無法把《三體》中那種顛覆世界觀和價值觀的內核給拍出來。

從《秦時明月》到《魔道祖師》,從《龍騰虎躍》(《秦時明月》的電影版)到《魔童降世》,它們的主體都以虛構為主。而言情、都市這類的類型,卻并不適合國漫,因為動漫是散發想象力的產物,電視劇這種實體影視很難觸及的虛構面,才是動漫的優勢。所以動漫的另一個發展的大方向,應該是以想象力為核心。可以多改編一些成熟的幻想類小說,來充實國漫,飽滿國漫。

結語

本文中提到的國漫都是些有代表性的國漫,還有一些未提到的國漫,一種是筆者沒有觀看過的,一種是國漫中的失敗品。

先說前者,據朋友說《觀海策》《萬界仙蹤》等等國漫也都挺不錯的,只是筆者是個以寫科幻小說為生的作者,這種類型的小說很耗腦力和精力,我雖然很喜歡動漫,卻也沒時間去一一觀看。當然這也從側面說明,國漫事業正蓬勃發展,因為就在幾年前,我還能拍著胸脯說:“所有的國漫我全都看過。”

現在就不敢這么說了,有時候跟朋友聊天,有些國漫的名字我聽都沒聽說過。這一點非常危險,再往后退一步,我都要變成偽國漫迷了。

至于一些失敗的國漫,比如說《尸兄》,有人說《尸兄》是被禁播的。這個說法是不是謠言我不知道,不過《尸兄》實在是越來越讓人看不下去。

《尸兄》的失敗,可以歸結為它太注重迎合觀眾的口味,結果在各種口味之間搖擺,完全喪失了吸引人的內核。前面說過,一部好的動漫,它的內核要符合時代的價值觀,以及擁有當代的文化內涵。

這些內核都是籠統性的,是可以大范圍引起共鳴的東西。而絕不是那種細節上或者臨時起意的共鳴,作為反面例子,《尸兄》可謂演繹得淋漓盡致。當時蘿莉很火,那就在動漫中設計個蘿莉,超能力也很火,那就加入超能力。結果《尸兄》變成了個“雜貨鋪”,完全喪失了核心價值觀。

不過失敗并不可怕,畢竟國漫是在一個成長期,不走彎路是不可能的。說一千道一萬,我希望國漫能越來越成熟,同時我也希望出現一些科幻題材的國漫,因為從理性看待萬事萬物,從源頭看待萬事萬物,正是現在的年輕人所缺少的一環。