基于邏輯思維的史料實證素養的培養

周慧

摘要:文章以“蒸汽的力量”一課為例,通過實例剖析,探討培養學生邏輯思維能力、落實史料實證素養的方法與途徑。

關鍵詞:高中歷史;邏輯思維;史料實證;課堂教學

基于邏輯思維的歷史課堂是一種依托史料內容、滲透歷史思維、培養史料實證素養的課堂教學模式。邏輯思維要與史料教學有機結合。沒有邏輯思維的史料教學,是雜亂無章的史料堆砌,史學喪失學術尊嚴;沒有有效的史料實證過程的邏輯推導,只能讓學生死記硬背,成為空洞無物的概念羅列。學生通過基于歷史邏輯思維的課堂學習,理解史學是基于史料對歷史事實的解釋和論證;了解史料的多樣性,在追問史料和深入辨析史料的基礎上分析作者的真實意圖;通過設計探究性問題,讓學生學會提取史料信息,把史料轉化為闡述歷史敘事的證據;提高實證意識,以實證精神處理社會現實問題,習得適應社會生活的思維能力。邏輯思維作為落實培養史料實證核心素養的一個重要手段,能夠起到讓學生在歷史學科中感知歷史事實、形成歷史表象的基礎上,運用抽象了的歷史概念和理論,通過分析與綜合、歸納與演繹、比較與分類等方法,達到認識和把握歷史事物的本質和規律為目的的思維能力。基于此,筆者以人民版《普通高中課程標準實驗教科書·歷史(必修2)》“蒸汽的力量”一課為例,探討培養學生的邏輯思維能力,落實史料實證素養的方法與途徑。

一、構建教學主線,理解歷史概念

建構主義認為,學習是以學生個體原有知識經驗為基礎主動構建知識體系的過程。而歷史學科有白身獨特的知識體系,要全面認知歷史事件及其發展變化的規律,需要緊扣教學內容的核心,梳理出與歷史史實相關聯的知識和線索,構建起富有邏輯的教學主線,幫助學生獲取史料的核心信息,正確理解歷史概念的內涵和外延。

1.構建教學主線,理清整體邏輯

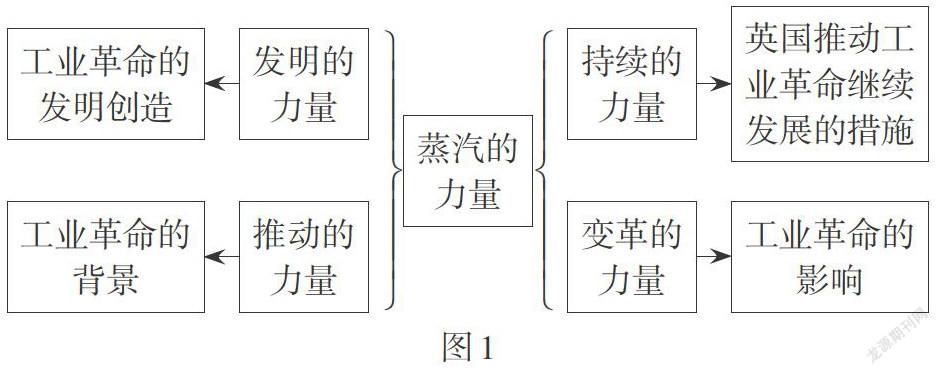

在教學“蒸汽的力量”時,教師一般按照工業革命的“背景一內容一影響”的教學主線開展,看似簡潔明了,但是與教學主題“蒸汽的力量”之間并沒有嚴密的邏輯關系,學生既沒有理解蒸汽機的發明與工業革命之間的密切邏輯關系,又沒有全面理解工業革命的歷史概念。筆者以“力量”作為教學主線,使教學內容能夠體現出嚴密的邏輯關系。“蒸汽的力量”教學主線如圖l所示。

本節課以“力量”為教學主線,分成發明的力量、推動的力量、持續的力量、變革的力量四大板塊。四大板塊內容通過多種史料及圍繞史料設計層層遞進的問題,形成有著嚴密邏輯關系的教學內容,構建起縱觀前后、橫聯左右的綜合性歷史框架,有利于學生對歷史概念的全面理解,以及對概念內涵的全面剖析,可以切實提高學生的邏輯思維水平。

2.理解歷史概念,發展邏輯思維

歷史概念是人們進行思維活動的起點,是進行分析、概括、歸納等邏輯思維的基礎。英國丹尼斯·岡寧說過,在歷史教學中,如果不注意概念教學,只是把歷史看作一種傳授信息的載體或講授事實的學科,就會導致失敗。因此,在歷史教學中,教師要明確歷史概念的內涵和外延,讓學生形成完整的、準確的歷史概念。

案例1:工業革命的概念。

在教學“工業革命的概念”時,教師要讓學生明確以下五點。(1)明確工業革命的時空定位;(2)明確工業革命的特征;(3)明確工業革命的縱向發展;(4)明確T業革命同一時期的橫向聯系;(5)明確工業革命的影響。學生明確問題后,筆者歸納T業革命的概念:工業革命始于18世紀60年代,發源于英國,是資本主義發展的早期階段,即以機器取代人力,以大規模工廠生產取代個體工場手工業生產的一場生產與科技革命。

本案例中筆者分步驟講解,使學生對工業革命的內涵與外延都有了全面且準確的理解。學生通過對歷史概念的準確理解和深刻分析,進而揭示歷史發展的本質和規律。歷史概念既是歷史認識上的升華,又是歷史規律形成的基礎,更是邏輯思維的細胞。

二、甄選多型史料,綜合訓練思維

邏輯思維是運用概念、判斷、推理等思維形式,以及分析、綜合、比較、概括、歸納、演繹等思維方法來解釋事物本質和揭示歷史規律的一種思維方式。而掌握這些多維度思維方法和思維形式的程度,就顯示為邏輯思維的能力。這些能力的提升都是建立在史料基礎上的,而對歷史史料的鑒別、提取、分析、綜合的過程中也就培養了史料實證的歷史學科素養。筆者通過充分運用多型史料,引導學生進行類比分析,嘗試探索培養學生綜合思維的邏輯能力。

1.對史實進行分析與綜合的層次

分析和綜合既是歷史研究的方法,又是學生歷史學習的重要能力。分析是把研究對象按照不同角度分解,而綜合是把分析過的歷史事物的各個方面聯合成一個整體。通過對史料的分層剖析,深入理解歷史內涵,再對分析過的內容綜合提煉,有利于培養學生運用歷史材料,通過史料實證形成歷史事物發展的規律性認識。

案例2:工業革命的影響。

為什么說工業革命既是一場技術革命,又是一場社會變革?對于這一內容學生的理解不是很清晰,筆者出如表l所示的表格,列出分析的不同角度,學生按照所學內容填表。

這個知識點先把工業革命分為技術革命和社會革命兩個不同角度,學生正確分析后綜合理解工業革命的影響。通過分析與綜合這一分層思考維度的邏輯思維,讓學生嘗試通過真實史料對歷史現象進行全面綜合分析,透過歷史現象揭示歷史本質規律,以整體把握歷史脈絡的學習過程。

2.對史實進行比較與概括的角度

在探究特定歷史問題時,學生要能夠對史料進行整理和辨析;能夠利用不同類型史料的長處,對所探究的問題進行互證,形成對該問題更全面、更豐富的解釋,這里就要運用到辨析、比較、概括的思維方式。比較是根據一定的標準,找出史實的相同點和不同點;概括是指在對史實比較之后總結出它們的共同特征,即比較項、比較異同、概括結論。在對要研究的歷史材料或史實進行分析和綜合之后,我們往往會對拆分出來的要素進行概括,得出一個相對簡潔的結論,而拆分、比較、概括的標準就是歷史思維的不同視角。

案例3:變革的力量。

筆者向學生展示表2。

師:表2中的城市和農村煤炭使用量有什么變化?反映了什么趨勢?對于經濟結構有什么影響?

生1:煤炭使用量大幅度增加,反映了城市化的趨勢。

生2:對產業結構的影響是農業比重下降,工業比重增加。

生3:對職業結構產生影響,從事第二產業的人數大幅度增加。

案例3中筆者引導學生分析表格中的數據變化,這是史料的閱讀和信息提取能力,然后根據變化概括出工業革命對城市化及其他方面的影響。比較和概括的思維方式有利于學生形成對史實的全面、豐富的解釋,有助于學生開闊視野,更全面地觀察問題,認識事物的本質。

3.對史實進行評價與辯證的標準

評價與辯證能力是歷史邏輯思維能力中的較高層次,是指按照一定的標準對史實和史觀進行公正、科學、全面、精準的價值判斷,其目標是培養學生獨立思考、運用史料實證解決歷史問題的真知灼見式的理論見解與價值標準。

案例4:工業革命的影響。

材料1:據史學家初步估計:19世紀初到20世紀中期的一百多年中,英國霧霾天數平均每年100多天,1980年霧霾天只有5天。

材料2:如圖2,“斷掌工廠”。

師:材料反映了什么?工業革命還有哪些影響呢?

生1:材料反映了工業發展給環境造成嚴重污染,以及后來對環境治理的效果。

生2:工業革命對工人壓榨太多,帶來貧富差距問題,導致階級矛盾尖銳。

生3:對工業革命的評價應該一分為二。

在本案例中,筆者引導學生評價工業革命對社會的影響,學生各抒己見,從資本主義到亞非拉,從積極到消極。需要注意的是:評價與辯證能力的培養要以史料為依托,強調史論結合、論從史出,并且要運用歸納和演繹等推理方法,提出自己的觀點并加以論證。筆者在這里引導學生回答歷史問題運用的歷史推導、演繹、評價邏輯,史學推導邏輯如圖2所示。

三、通過實例剖析,形成規律方法

通過具體的學習后,我們在整體把握工業革命內容的基礎上,對于工業革命的背景、內容、影響有了一些基于背景材料和人為努力方面的邏輯認識。筆者在研究本課教學時,對于這節課的結尾部分進行以下兩種引導學生自主學習的教學探索:(1)讓學生整理本節課的提綱,梳理線索;(2)經典習題演練,落實教材知識。這兩種教學設計可以讓學生更好地掌握教材知識,但是對于學生邏輯思維的提升、歷史角度的拓展比較受限制。

歷史學習不僅要讓學生通過高中歷史課程的學習進一步拓展歷史視野、發展歷史思維,還要讓學生能夠從歷史的角度關心國家的命運,關注世界的發展。為此,筆者在本節課的最后環節設置了一個問題情境,以進一步幫助學生形成邏輯思維的規律,靈活掌握史料實證的具體方法。

案例5:工業革命一課的拓展與延伸。

師:鄭永年說:所謂的一個國家外部的崛起,實際上是它內部力量的一個外延。那么“蒸汽的力量”到底是什么?

生1:是科技創新的力量。

生2:是制度的保障,是思想解放的力量。

生3:是市場的需求,是自由主義的力量。

學生依據所學、史料等得出不同的歷史認識。

材料:站立在中國的廣袤土地上,吸吮著中華民族漫長奮斗積累的文化養分,擁有中國人民聚合的磅礴之力,我們走自己的路,具有無比廣闊的舞臺,具有無比深厚的歷史底蘊,具有無比強大的前進動力。

師:試結合材料分析中國崛起的力量是什么?

生4:要團結一致,堅持走建設有中國特色的社會主義道路。

生5:要加強改革開放,增強綜合國力。

生6:要大力發展科學技術,英國當時很重視科技的發展和專利的保護。

師:中國力量是道路的力量、精神的力量(愛國主義民族精神和改革創新時代精神)、團結的力量和人民的力量。

這個環節要求學生從工業革命的歷史中總結經驗、吸取教訓,全面、客觀地認識中國的現實問題,形成自己的歷史認識。筆者將學生的歷史認識用思維導圖的模式呈現,如圖4所示。

學生在思考與回答中提出了不同的觀點,相互交流、融合其他同學的認識。通過鑒別判斷,最后總結出中國力量的幾個方面,并以此來培養學生運用史料、綜合分析歷史問題的能力。

綜上所述,運用邏輯思維,宏觀整理歷史發展脈絡、微觀呈現歷史具體內涵,不僅有利于學生把握歷史史實的主線,重組相互關聯的歷史知識點,使歷史課堂是史料實證素養培養上更具有整體性和邏輯性,還有利于學生對歷史材料的理解,以及歷史概念的分析與完整認知。因此,在具體教學中運用多種史料,通過不同維度的方法,對歷史史實形成類比分析,得出多層次、多角度的分析與價值判斷,有利于提升學生綜合邏輯思維能力,這是歷史學科教學的關鍵,也是歷史學科素養的要求。

參考文獻:

[1]趙恒烈.歷史思維能力研究[M].北京:人民教育出版社,1997.

[2]吳偉.歷史學科能力與歷史素養[J].歷史教學(中學版),2012(11).

[3]中華人民共和國教育部制定.普通高中歷史課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社.2018.

[4]何引芬.“邏輯”在歷史課堂中的運用:以“早期西學東漸”一課為例[J].中學歷史教學參考,2016(11).

[5]李錫海,王繼平.歷史證據思維基準之史料實證素養[J].中學歷史教學,2017(4).

[6]師迪.思維、能力以及歷史思維能力:也談中學歷史教學中能力培養問題[J].歷史教學,1994(3).