病案編碼質量監測與分析

楊曉

摘要:目的:探討分析病案編碼質量監測問題。方法:2018年1月至6月從我院出院病案進行抽樣檢查,核對疾病與手術編碼,并且做好分析與歸類處理。結果:編碼員每日病案編碼數為100份/人。在抽查的出院病案中,有571份編碼錯誤病案,有315份為疾病診斷錯編,有175份為手術錯編。病案漏編包括疾病腫瘤形態學編碼,手術操作另編碼和妊娠結局。結論:醫院應當定期組織編碼員參與培訓教育活動,規范醫師書寫習慣,通過病案編碼系統提升準確性。

關鍵詞:病案編碼;質量監測

病案編碼中主要包括手術操作編碼與疾病分類編碼,可以有效處理和加工疾病診斷信息與治療信息[1]。我國在實行預付費制度之后,對于病案編碼的質量要求也不斷提升,編碼準確性會對醫院數據統計以及病案編碼利用率造成較大影響,還會對診斷分組費率以及疾病分組等造成影響,與醫院的經濟效益之間存在關聯性。因此加強監測病案編碼質量能夠有效維護編碼準確性,通過對編碼錯誤原因進行分析,可以采取合理有效的措施,從根本上提升編碼的準確性。

1資料與方法

1.1一般資料

本院病案管理與信息統計科室指派專人核查每月病案編碼。在選擇編碼員時必須確保其通過國際疾病分類與手術操作分類編碼技能水平考試,并且具備豐富的工作經驗。核查人員2018年1月至6月從我院出院病案進行抽樣檢查,共計抽查病案為8265份。

1.2方法

按照疾病與手術操作的分類知識核查病案內容,統計核查發現的錯誤情況,之后將數據導入到專業統計學軟件進行統計分析。

2 結果

2.1疾病編碼情況

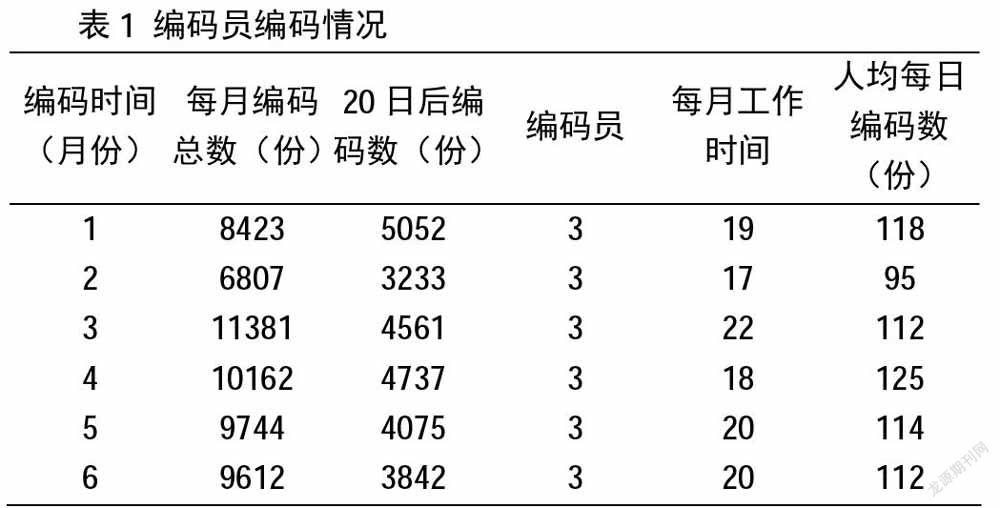

在2018年1月至6月,編碼員人均每日核查病案編碼的數量為100份,其中3月份達到最高,共計125份。每月超過20日之后,病案數占據全月出院患者數量的比例比較高,詳情見表1:

2.2疾病編碼抽查情況

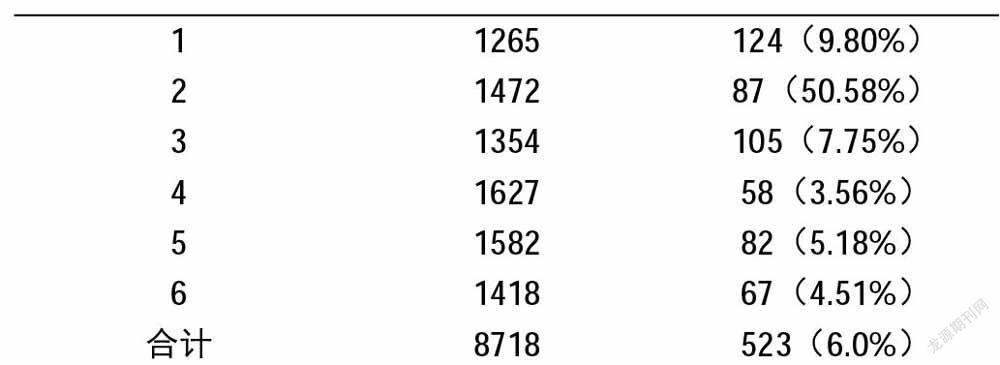

在此次抽查的9265份出院病案中,有571份為編碼錯誤病案,占比6.16%。在此次所設定的抽檢時間內,編碼錯誤率呈現出下降趨勢,且3月份編碼病案錯誤率最低。2月份與5月份為編碼員更換時間,詳情見表2:

2.3編碼缺陷構成情況

在分析出院編碼病案缺陷構成情況時,在571份為編碼錯誤病案中,有602條手術及操作、疾病診斷編碼存在缺陷,其中診斷錯編問題比較多,其次為手術及操作錯編。編碼缺陷構成情況如下:手術及操作錯編為175(30.65%)、漏編為40(7%);疾病診斷中,主要診斷錯編為155(27.15%)、其他診斷錯編為160(28.02%);漏編為19(3.33%)。主要診斷選擇錯誤為22(3.85%)。

2.3病案編碼漏編分布

在漏編中支出需要重新編碼與手術已實施操作步驟,其他原因主要是編碼員編碼歸檔病案之后,醫生修改手術和操作內容,沒有知會編碼員。疾病診斷漏編的情況少見。具體病案編碼漏編分布如下:第一,針對手術與操作編碼漏填問題來說,有45%(18/40)為另編碼,有45%(18/40)份為手術重要步驟,有10%(4/40)為其他;第二,疾病診斷漏編:有47.37%(9/19)為腫瘤形態學編碼和妊娠結局,有42.11%(8/19)為書寫不規范;有10.53%(2/19)為其他。

2.4錯編原因分析

導致病案錯編的原因主要為編碼員缺乏編碼知識,沒有認真研讀病案等原因所致。病案錯編原因如下:第一,編碼員素質原因:有6.48%(37/571)為臨床解剖知識缺乏,有5.60%(32/571)為不熟悉編碼庫,擴展碼錯誤;有22.94%(131/571)為病案研讀不仔細,;有49.04%(280/571)為編碼知識缺陷。第二,有15.94%(91/571)為醫生書寫診斷不準確。

3 討論

3.1分析編碼缺陷原因

第一,編碼員缺乏專業知識。我院編碼員珺通過專業技能考試,但是由于缺乏編碼經驗,因此導致編碼操作水平不成熟。導致編碼錯誤的原因主要包括以下幾點:編碼員不了解部分編碼小常識,例如臨床醫生所填寫的“電子胃鏡”內容,此項內容包含兩種含義,其一為電子胃鏡下胃活組織檢查,缺乏經驗的編碼員就只是編碼電子胃鏡[2]。但是正確的編碼必須按照檢查報告單,對活組織檢查的操作情況進行區分,采用不同編碼;其二,不熟悉手術及操作、疾病等書籍工具,使病案出現另編碼與錯編情況。比如B超引導下所實施的清宮手術,按照患者病案抽吸刮宮手術主要是應用流產 ,但是編碼人員不了解分類軸心問題,就會導致分類錯誤問題出現。正確編碼應當是抽吸刮宮為終止妊娠。其三,無法靈活應用主要診斷選擇和合并編碼情況。比如對于輸尿管狹窄合并腎積水患者來說,疾病診斷結果并不是一次完成。編碼員在編碼時主要采用合并編碼方式,此時就會導致不同疾病診斷期間出現不同的診斷結果。此時就會導致編碼員編碼錯誤問題出現。正確編碼應當時分類編碼。

編碼人員不僅要求具備專業的知識,還需要熟悉醫學知識,特別是解剖學知識,其會對編碼準確性造成極大影響。由于編碼人員不了解基礎醫學知識與臨床知識,就會對編碼正確性造成影響。比如臨床診斷患者為頸內動脈瘤,按照解剖學知識了解,此種頸內動脈主要包含顱外與顱內,所以在編碼時應當將疾病分類到顱內動脈瘤當中。

第二,編碼人員數量不足。由于醫院每日來往患者數量比較多,且病情嚴重程度不一。編碼人員數量不足,編碼任務量大。醫院回收病歷的數量不均勻,極易出現堆積問題,此時就會導致編碼員不能仔細研讀每一份病案,審核編碼準確性,此時就會導致病案錯編問題

3.2編碼管理措施

醫院組織編碼人員參與教育和培訓活動,以此確保編碼人員能夠深入了解和掌握疾病與手術操作知識,提升編碼水平和能力。對于定期檢查所發現的錯誤問題來說,則應當組織人員進行學習。聘請院外專家講解編碼復雜問題。其次,注重臨床醫生與編碼人員的溝通交流,可以組織醫師開展授課教學。當前所實行的編碼人員交換方式還存在較多不足,所以需要改進編碼員替換問題,以此提升編碼員編碼準確性。在更換編碼人員時,應當建立緩沖機制,通過以老帶新方式提升編碼工作的準確性。此外,醫院還可以應用病案編碼系統,上傳附加編碼與另編規則,降低編碼錯誤發生率、采用病案管理與信息統計系統能夠定期收集醫師臨床填寫不規范問題,并且定期對復雜病案進行討論,以此維護臨床診斷與書寫的準確性。與此同時,還應當組織手術名稱填寫與疾病診斷人員參與培訓教育,在不同科室建立獎懲制度,對表現優秀的科室和個人予以獎勵,對于表現不佳的科室和個人予以通報批評。通過質量管理措施能夠顯著提升各項工作開展效果,通過監測病案編碼質量,能夠維護病案編碼的準確性,使其為臨床診斷與治療提供優質的服務。通過此次研究能夠看出,編碼員每日病案編碼數為100份/人。在抽查的出院病案中,有571份編碼錯誤病案,有315份為疾病診斷錯編,有175份為手術錯編。病案漏編包括疾病腫瘤形態學編碼,手術操作另編碼和妊娠結局。

綜上所述,醫院應當定期組織編碼員參與培訓教育活動,規范醫師書寫習慣,通過病案編碼系統提升準確性。

參考文獻:

[1]吳植茆,吳良明,陳建平,等.基于DRGs的病案編碼質量監測與分析[J].中國病案,2018,19(03):4-6.

[2]曾芳,周維強,劉慧悅,等.病案編碼質量監測與分析[J].中國病案,2017,18(01):32-34+112.