例談“新聞落地”在高三區域地理復習中的實踐探究

薛寧華

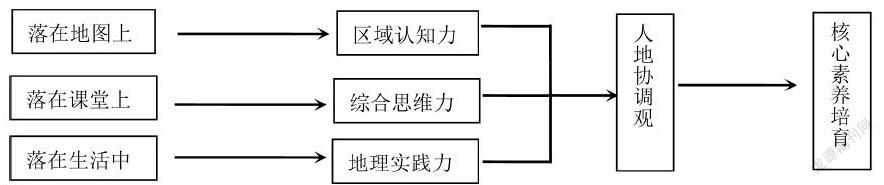

摘 要:地理學科知識與生產、生活和社會有著密切的聯系,生活的衣、食、住、行都與地理息息相關,如何將真實的世界與地理空間有機結合來培養學生的區域認知呢?如何創造情境和機會讓學生建立解決有關總結區域特征、比較區域差異、發現區域關聯,認識區域發展的條件、問題與發展方向等問題的過程?通過多年的實踐研究,我們發現每天發生的新聞時事素材是最好的載體,將新聞素材落到地理教學上,把書本知識納入到學生的生活世界中加以組織,賦予課程教學以生活的意義和生命的價值。

關鍵字:新聞落地;區域地理;案例實踐

一、核心概念和界定

新聞:指國際、國內或身邊最近發生的具有地理元素的事實消息。

“落地”的“地”包括三層含義:即地圖上、地理課堂上、地理核心素養,“落地”即將新聞落實在地理學科中、落實在具體的地理位置或區域中、落實在明確的地理核心素養中。

二、“新聞落地”的實施背景

1、從課標要求來看:

根據《地理課程標準》(2017年版)的要求進行統計分析(如表1),其中“運用資料”出現9次,結合實例出現20次,這些實例和資料大部分來源于新聞和時事素材。

(1)從高考試題的命題趨向來看:區域性和綜合性是地理學科的兩大特征。從2017、2018年江蘇高考試題的命題視角來看很明顯的反映出這一趨向,“區域綜合性試題”已成為高考綜合能力測試的載體。它可以有效地考查學生空間定位能力、提取有效信息能力、邏輯推理能力、綜合分析能力、文字表達能力等。

(2)從高考的能力考查要求來看:

江蘇高考地理的四大考查能力為:①獲取和解讀地理信息---②調動和運用地理知識、基本技能----③描述和闡釋地理事物、地理基本原理與規律----④論證和探討地理問題。而新聞事件的發生、發展及變化,都需要依存于一定的空間位置,在此基礎上才有空間聯系、空間結構,以及空間思維、空間想象的出現。這一切要密切結合有關圖像,以具體的地理事物空間分布為憑借,展開想象,拓寬思路,建立聯系線索,使知識多方聯系,形成網絡,這樣的分析新聞的過程也是與高考的能力要求相吻合的,同時可以培養學生的核心素養。

3、從學生的需求來看:

通過“問卷星”網絡平臺在全市初高中共發放1103份問卷進行了“新聞落地”實施情況的調查,通過問卷回收的數據分析可以看出:(1)學生關注新聞的時間較少,而且獲取新聞的渠道比較單一和局限。(2)教師實施“新聞落地”的個體差異也較大,普及率不高;(3)學生對“新聞落地”非常期待,高達80%。

三、例談“新聞落地”的實施路徑

主要的實施路徑如下:

新聞采集→整理歸類→加工整合→靈活應用

【案例1】:“洞察號”火星探測器

【新聞素材】:洞察號任務的特點是偏重科學研究,瞄準巖質行星形成過程;首次探測火星內部,深度研究火星內部活動。它是一個純火星地球物理探測器,主要目標是了解火星的內部結構,研究火星形成過程的早期發展歷史。由于洞察號將能探測火星地核、地幔和地殼的尺寸、厚度、密度和整體結構,所以可研究內太陽系的所有巖質行星演化過程,提高對這一過程的理解。

【整合應用】:地震波、地球內部圈層、類地行星、地外生命探究、火星基地設想、衛星發射基地的選址。

四、例談“新聞落地”的實施策略

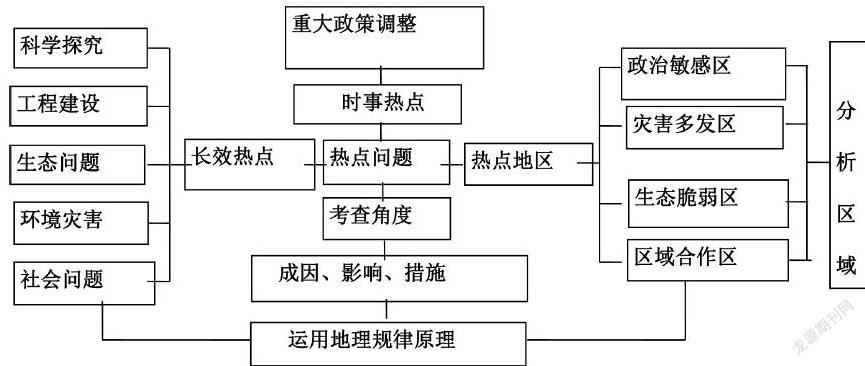

策略一:加強高考研究,提高復習效率

①加強高考試題及命題趨向研究:從近五年全國課標卷和江蘇高考的試題命題材料的選取來進行統計分析,按世界區域和中國區域來進行歸類對比發現熱點區域。

②加強新聞資料歸類研究,提高效率

【案例2】:2018年9月23中國農民首個豐收節

【新聞素材】:2018年9月23日,中國億萬農民首次迎來屬于自己的節日——中國農民豐收節。各地農民迎豐收、曬豐收、慶豐收,用秋收的累累碩果來歡慶自己的節日。

【整合應用】:結合中國區域地理的復習與農業地域類型的相關知識進行整合應用,區域地理是多項自然要素和人文要素的有機組合。復習區域地理,重要的就是要掌握區域特征,了解區域差異,并懂得因地制宜的道理。對中國區域地理不要局限于教材中的四大分區,還要外延至:季風區與非季風區、秦嶺一淮河以北與秦嶺一淮河以南、外流區與內流區、中國地勢的三級階梯、經濟發展的三個地帶,以及工業區、農業區、旅游區、高新技術產業區、經濟特區等。

策略二:開拓地理視野,創造地理學習的生長點

教師要在地理教學中運用其他方面或領域的知識來輔助我們的地理課堂教學。這就要求教師要熟悉相關新聞和背景并恰當運用到地理教學中,來開拓學生的視野,培養學生思考的思路,從而培養學生的學習興趣、創造能力和多方面思維能力,開發學生的立體思維空間。

【案例四】:跟著習大大出國訪問

【新聞素材】:2018年接近尾聲,在這一年中,習近平主席四次踏出國門,足跡遍布亞非歐拉美以及大洋洲13國,參加了金磚國家領導人會晤、APEC領導人非正式會議以及G20峰會等多場國際會議。

【整合應用】:根據在這個過程中參加國事訪問活動中涉及到的相關會議和合作組織給學生進行知識的補充介紹來開拓學生的視野。例如:金磚國家領導人會晤、APEC亞太經合組合、G20峰會、東方經濟論壇等。同時可以圍繞某個主題進行知識點整合考查與命題。

策略三:貼近生活,架構生活與地理課程間的橋梁

眾所周知,"貼近生活,學習生活中有用的地理"是新一輪課程改革背景下新地理課程標準的基本理念之一。在該理念的引導下,教師在組織地理教學活動的時候要重視生活與地理的關系,借助多樣化的方式將生活中的地理引入到課堂教學之中,使學生在生活地理的作用下,對地理學習產生濃厚的探究興趣,掌握有價值的地理知識,為其學以致用的實現打下堅實的基礎。

【案例五】:連續天氣過程數據及圖像的收集(做生活與教學的有心人)

【新聞素材】:

材料一:中央氣象臺連續第五天發布大霧橙色預警:預計,29日早晨至上午,黃淮中南部、江淮、江南中北部以及四川盆地南部等地仍有大霧,其中山東南部、河南東部、安徽中北部、江蘇、上海、浙江北部、湖北南部、湖南西部等地有濃霧或強濃霧,江蘇部分地區有能見度不足50米的特強濃霧。

材料二:驅散霧和霾天氣的冷空氣預計30日夜間開始影響我國。11月30日夜間至12月2日,新疆北部部分地區將有中到大雪,局部地區暴雪或大暴雪(10~22毫米),并伴有6~7級大風,山口地區風力可達10級左右;氣溫下降8~12℃,部分地區降溫可達12℃以上。2日至4日,冷空氣將繼續東移影響我國中東部地區,屆時盤踞在我國中東部多日的霧和霾天氣將自北向南減弱或消散。

【整合應用】:通過記錄連續多日的天氣數據可以幫助學生分析霧霾產生的原因、消散的過程受哪些因素影響等方面的過程性原理。

思想家盧梭早在啟蒙運動時期就提出了“教師的職責在于引導學生直接從外界事物和周圍事物環境中進行學習,同學生的生活實際相結合,從而使他們獲得有用的知識”。生活化的案例可以拉近老師與學生之間的距離,拉近課本知識與學生認知之間的距離,從而找到學生的最近發展區,因此教師不僅要會采集新聞、整理新聞,更要從新聞素材中選擇有利于學生形成概念和理解規律的生活背景等素材進行歸類,教學內容要選擇學生熟悉的、感興趣的、又貼近學生實際的新聞素材,將新聞和生活中的信息轉化為有效的教學材料,真實的問題才更能激發學生探究的興趣及欲望,學習才能真正有效地進行。

(本文系江蘇省教育科學“十三五”規劃2016年重點資助課題《導向核心素養的地理教學評價研究》(課題編號:R-a/2016/06)的階段研究成果。)565BAB24-E58C-4B62-BC45-301E26F8074C