系統(tǒng)藥理學(xué):TCMSP解析中醫(yī)基礎(chǔ)理論研究進(jìn)展

解晶 李豐 石彬彬

摘要 中醫(yī)基礎(chǔ)理論源遠(yuǎn)流長,在中醫(yī)學(xué)中尤其重要,作為一個整體的系統(tǒng),對其進(jìn)行全面、證據(jù)性的詮釋顯得尤其重要。系統(tǒng)藥理學(xué)方法(TCMSP)用于分析中醫(yī)基礎(chǔ)理論,旨在了解中醫(yī)基礎(chǔ)理論的內(nèi)涵和TCMSP的應(yīng)用,是一個從整體和系統(tǒng)的角度研究中醫(yī)分子機(jī)制的方法,可以解釋復(fù)雜中醫(yī)的現(xiàn)代醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)理論。通過針對TCMSP與其在中醫(yī)基礎(chǔ)理論中的應(yīng)用展開研究,分析具有代表性的研究案例,旨在為該方法在中醫(yī)基礎(chǔ)理論的詮釋研究提供參考。

關(guān)鍵詞 TCMSP;中醫(yī)基礎(chǔ)理論;系統(tǒng)水平;中藥性能,歸經(jīng)理論;氣血理論;病機(jī)制論;文章匯總

Abstract Objective:Systematic pharmacology(TCMSP)is used to analyze the basic theory of traditional Chinese medicine,aiming to understand the connotation of basic theory of Chinese medicine and the application of TCMSP.Methods:The research on TCMSP and its application in the basic theory of traditional Chinese medicine was carried out,and representative research cases were cited for analysis.Results:The basic theory of traditional Chinese medicine had a long history and was especially important in traditional Chinese medicine.It was especially important to carry out comprehensive and evidentiary interpretation.Conclusion:The theory of TCM and its system as a whole cannot be studied from a certain point or a certain aspect.TCMSP is a molecular mechanism for studying TCM from a holistic and systematic perspective,which can explain the basic theories of modern medicine in complex Chinese medicine.

Key Words TCMSP; Basic theory of Chinese medicine; System level; Chinese medicine performance; Channel tropism theory; Qi and blood theory; Pathogenesis theory; Summary of the articles

中圖分類號:R22;R285.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A doi:10.3969/j.issn.1673-7202.2019.10.018

在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中有著幾千年歷史的中藥(Traditional Chinese Medicine,TCM)不斷為人類的健康事業(yè)做出巨大的貢獻(xiàn),然而中藥尚不明確的作用機(jī)制限制了中藥在國內(nèi)外更廣泛地傳播與發(fā)展,探討系統(tǒng)藥理學(xué)在中藥作用機(jī)制解析上的研究進(jìn)展,可以消除人們對中藥使用的顧慮。同時,中醫(yī)理論作為一個整體的系統(tǒng),其研究不能簡單地從某一點(diǎn)或某一方面入手。TCMSP是一個從整體和系統(tǒng)的角度研究中醫(yī)的分子機(jī)制,可以解釋復(fù)雜中醫(yī)的現(xiàn)代醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)理論。

1 系統(tǒng)藥理學(xué)

1.1 系統(tǒng)藥理學(xué)的概念 人體是一個復(fù)雜的生物網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),該系統(tǒng)包括代謝網(wǎng)絡(luò)、信號網(wǎng)絡(luò)、蛋白質(zhì)相互作用網(wǎng)絡(luò)和基因調(diào)控網(wǎng)絡(luò)。如果認(rèn)為疾病已經(jīng)改變了身體的原始網(wǎng)絡(luò)平衡,那么使用藥物的目的就是使身體恢復(fù)到其原始平衡狀態(tài)。特別是對于復(fù)雜的疾病,例如癌癥和心血管疾病這些多由于生活習(xí)慣或遺傳引起的一系列疾病,由于生物網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性和穩(wěn)定性,通常同時調(diào)整網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的多個節(jié)點(diǎn)以實(shí)現(xiàn)期望的治療效果”。單藥-單靶點(diǎn)-單疾病”的治療方式往往出現(xiàn)局限性。藥物傾向于與靶標(biāo)相互作用以形成富集的網(wǎng)絡(luò)而不是孤立的一對一對應(yīng)。針對多靶標(biāo)/器官相互作用尋找新型療法來預(yù)防和治療疾病成為人們治療復(fù)雜疾病正在努力的方向[1]。有趣的是,中藥就是這樣一個滿足以上要求的多組分,多靶點(diǎn)的協(xié)同系統(tǒng)。

中醫(yī)強(qiáng)調(diào)人體的完整性。中醫(yī)認(rèn)為,人體是一個有機(jī)整體,構(gòu)成人體的各種成分在結(jié)構(gòu)上是不可分割的。在功能方面,它們相互協(xié)調(diào),相互補(bǔ)充,在病理學(xué)上也相互影響。自2000年以來,已有大量有效的中藥復(fù)方用于治療各種疾病,如丹逍遙散,柴胡疏肝散,復(fù)方丹參等;中醫(yī)藥現(xiàn)代化研究也已有20余年的時間。中醫(yī)不僅是中華文明的重要載體,而且在人民健康事業(yè)中也發(fā)揮著獨(dú)特的作用。黨和國家已經(jīng)逐漸開始將中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展擺在黨和國家事業(yè)發(fā)展全局中的戰(zhàn)略性地位。中國共產(chǎn)黨十八大以來,以習(xí)近平同志為核心的黨中央,堅(jiān)持中西醫(yī)學(xué)的重要性,不斷推動中醫(yī)藥的振興和發(fā)展。

中醫(yī)是具有獨(dú)特整體特色的民族醫(yī)藥,取得了令人矚目的成就。但是,由于中藥成藥過程缺少西藥中的系統(tǒng)藥物發(fā)現(xiàn)過程,針對中藥的深入研究過程往往面臨著許多問題,如中藥基礎(chǔ)理論的現(xiàn)代醫(yī)學(xué)解釋。對于中醫(yī)藥學(xué)整體性以及中藥重要概念缺乏證據(jù)性詮釋使得中醫(yī)藥的不斷發(fā)展和走向世界受到了挑戰(zhàn)。為了更加新進(jìn),合理且符合中醫(yī)藥的特點(diǎn),中醫(yī)藥的基礎(chǔ)理論和化合物的研究需要進(jìn)一步研究。

隨著計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,多學(xué)科整合分析成為了可能,將中醫(yī)學(xué)與計算機(jī)技術(shù)結(jié)合起來的系統(tǒng)藥理學(xué)(Systems Pharmacology)有望克服傳統(tǒng)中藥研究的弊端。作為一個新興的交叉學(xué)科,系統(tǒng)藥理學(xué)整合了系統(tǒng)生物學(xué)和藥理學(xué)的方法來促進(jìn)新藥發(fā)現(xiàn)發(fā)展和對中藥治療機(jī)制的理解,從系統(tǒng)層面研究藥物和身體功能的規(guī)律和機(jī)制,包括計算機(jī)科學(xué)、生物信息學(xué)、生物化學(xué)、藥理學(xué)、結(jié)構(gòu)生物學(xué)、基因組學(xué)和病理學(xué)等方面的知識和方法,同時也與實(shí)驗(yàn)相聯(lián)系[2]。系統(tǒng)藥理學(xué)認(rèn)為藥物產(chǎn)生的藥理學(xué)效應(yīng)是通過誘導(dǎo)生物體中生物大分子相互作用網(wǎng)絡(luò)發(fā)生改變所產(chǎn)生的,不僅僅是由于特定的藥物—靶標(biāo)相互作用。藥物發(fā)揮藥理學(xué)效應(yīng)過程中所產(chǎn)生的相互作用網(wǎng)絡(luò)包括成分-靶點(diǎn)、靶點(diǎn)—代謝通路網(wǎng)絡(luò)等,這些網(wǎng)絡(luò)可以在細(xì)胞,組織,器官甚至整個生物體的水平上發(fā)生。系統(tǒng)藥理學(xué)是使用生物信息學(xué)和統(tǒng)計學(xué)技術(shù)整合,并解釋這些網(wǎng)絡(luò)從而達(dá)到從系統(tǒng)水平上闡釋藥物產(chǎn)生藥理學(xué)效應(yīng)的過程。

1.2 系統(tǒng)藥理學(xué)的發(fā)展 如前所述,中藥是一個宏大的、整體的系統(tǒng),人們對中草藥的作用機(jī)制知之甚少,為了全面地分析中藥的組成成分、作用靶點(diǎn)、作用機(jī)制,也為了促進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)與中醫(yī)學(xué)的融合,加速中藥藥物的發(fā)現(xiàn),迫切需要一個代表藥物化學(xué)、ADME特性、藥物相似性、藥物靶點(diǎn)、相關(guān)疾病和相互作用網(wǎng)絡(luò)的理想信息融合的高效的系統(tǒng)藥理學(xué)平臺。因此,為開展中藥整體研究提供新工具、新思路,西北大學(xué)開發(fā)了中藥系統(tǒng)藥理學(xué)一體化分析平臺(Traditional Chinese Medicine Systems Pharmacology Database and Analysis Platform,TCMSP)。該平臺的獨(dú)特之處在于:1)TCMSP數(shù)據(jù)平臺首次提供了《中華人民共和國藥典》中藥部記載的全部藥材的活性成分。2)它提供了每個化合物的12個關(guān)鍵ADME性質(zhì)、類藥性及其作用的靶點(diǎn)、參與的通路及相關(guān)的疾病。3)TCMSP數(shù)據(jù)庫可以建立化合物-靶點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)圖、靶點(diǎn)-疾病網(wǎng)絡(luò)圖,便于深入研究中醫(yī)理論以及作用機(jī)制。

近年來,系統(tǒng)藥理學(xué)相關(guān)研究論文已經(jīng)開始出現(xiàn)在系統(tǒng)生物學(xué)等領(lǐng)域的學(xué)術(shù)期刊中,并呈逐年增長趨勢。為了填補(bǔ)關(guān)于這一研究領(lǐng)域缺少系統(tǒng)而又全面的綜合性著作的空白,系統(tǒng)藥理學(xué)著作——《系統(tǒng)藥理學(xué)原理、方法及應(yīng)用》于2016年應(yīng)運(yùn)而生。該書側(cè)重于如何整合藥效學(xué)、藥代動力學(xué)、網(wǎng)絡(luò)和組學(xué),以及系統(tǒng)分析,以形成統(tǒng)一的用于藥效學(xué)預(yù)測和驗(yàn)證研究的完整系統(tǒng)模型。同時對中藥基礎(chǔ)理論、復(fù)方解析、注射液的研究以及如何利用系統(tǒng)藥理學(xué)方法進(jìn)行新藥開發(fā)和老藥優(yōu)化的研究做出了解釋,為推動國內(nèi)外中藥系統(tǒng)藥理學(xué)在中藥領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

2 中醫(yī)基礎(chǔ)理論在詮釋上所面臨的困難

中醫(yī)基礎(chǔ)理論歷史悠久,其形成源于古代醫(yī)學(xué)家長期臨床實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累、總結(jié)和升華。使得中醫(yī)基礎(chǔ)理論有著鮮明的古代東方色彩和十分濃郁的人文科學(xué)色彩和古代哲學(xué)的特征;再加上年代久遠(yuǎn),描述多來自于古籍,使得中醫(yī)基礎(chǔ)理論中使用了一些難以用于今天的語言理解的詞匯。這都使得不同文化修養(yǎng)的人對中醫(yī)基礎(chǔ)理論所闡述的人體生理功能、病理現(xiàn)象及診療疾病的規(guī)則與規(guī)律產(chǎn)生不同的認(rèn)知。精、氣、陰陽與五行的概念直接從中國古代哲學(xué)中移植出來,引導(dǎo)中醫(yī)理論的思想。其中一些重要且廣泛使用的概念保留了強(qiáng)烈的哲學(xué)特征,缺乏自然科學(xué)對概念屬性的準(zhǔn)確性和證據(jù)性的要求。無法為中藥研究提供直接的研究思想和策略,因而常常使中藥研究陷入研究方法上的問題,所有這些都導(dǎo)致了對中醫(yī)基礎(chǔ)理論的科學(xué)解釋的困難。

3 系統(tǒng)藥理學(xué)在中醫(yī)基礎(chǔ)理論中的應(yīng)用

中藥理論及其作為有機(jī)體系不可分割的一部分,不能簡單地從某一點(diǎn)或某一方面進(jìn)行研究。如果你只研究它的一面,那么研究結(jié)果不僅不完整,而且可能是錯誤的,而且很難解釋其重要性的基本理論。

系統(tǒng)藥理學(xué)是從整體和系統(tǒng)的角度研究中藥和藥物分子的作用機(jī)制,即以“系統(tǒng)的方法”研究“系統(tǒng)”。系統(tǒng)藥理學(xué)方法將難以解釋的中醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)理論為核心的復(fù)方分解為中藥藥材庫、組分庫、候選組分?jǐn)?shù)據(jù)庫、靶點(diǎn)數(shù)據(jù)庫和通路數(shù)據(jù)庫等幾個子系統(tǒng),分別由前一個系統(tǒng)推演到后一個系統(tǒng),將這些子系統(tǒng)的相互作用及藥理學(xué)作用相整合,即為這個復(fù)方的整體作用機(jī)制,建立基于系統(tǒng)水平的中醫(yī)基礎(chǔ)理論,將這些機(jī)制與疾病和中醫(yī)基礎(chǔ)理論相結(jié)合,在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)下進(jìn)行新的解釋。

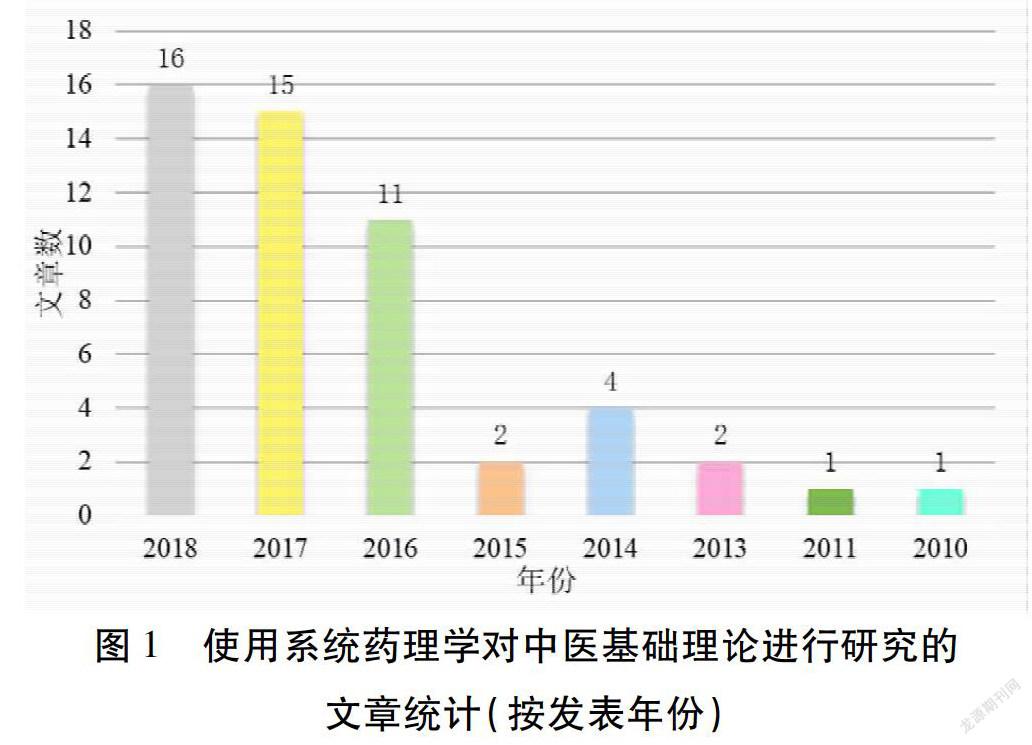

自系統(tǒng)藥理學(xué)創(chuàng)立迄今,在古老中醫(yī)藥理論的詮釋上,科學(xué)家們已經(jīng)做出了許多努力,也有許多優(yōu)秀的文章涌現(xiàn)出來。迄今,共有52篇文章已被報道,根據(jù)年份整理,可以看到近幾年使用系統(tǒng)藥理學(xué)方法詮釋中醫(yī)基礎(chǔ)理論的文章發(fā)表的趨勢呈現(xiàn)上升狀態(tài)。見圖1。這些文章主要集中在藥性和配伍理論、氣血、歸經(jīng)和病機(jī)這4個方面上。

3.1 中醫(yī)基礎(chǔ)理論—中藥的性能與配伍理論 中藥的性能是指與中醫(yī)療效相關(guān)的性質(zhì)和功能,是所有的藥物共同具有的一些普遍特性[3]。中醫(yī)的性能理論也稱為藥物性質(zhì)理論。各種中藥因其性能不同,所治療的疾病亦不相同。中藥性能實(shí)際上代表著其所含的化學(xué)物質(zhì)所表現(xiàn)出來的性質(zhì)和功能。該理論主要包含四氣、五味、升降浮沉、補(bǔ)瀉、歸經(jīng)、有毒無毒等方面。

中藥具有寒、熱、溫、涼不同的性質(zhì)即四性,古時也稱為四氣。一般來講,寒涼藥分別具有清熱瀉火、涼血解毒、滋陰除蒸、瀉熱通便、清熱利水、清化熱痰等作用;而溫?zé)崴幘哂袦乩锷⒑仃柪亟?jīng)通絡(luò)、引火歸源等作用[4]。五味是指藥物具有辛、甘、酸、苦、咸5種不同的味道,古人發(fā)現(xiàn)不同味道的藥對疾病產(chǎn)生不同的作用,其實(shí)質(zhì)也是其所含物質(zhì)的一種體現(xiàn)。歸經(jīng)是指藥物對機(jī)體某些臟腑經(jīng)絡(luò)的病變起著選擇性的治療作用。毒性則是指藥物對機(jī)體所造成的損害性。

為了更好地利用中藥不同的性能,避免毒性的產(chǎn)生,中藥復(fù)方運(yùn)用的主要形式——配伍就出現(xiàn)了,其中運(yùn)用較為廣泛的有“君臣佐使”和“七情”。在中醫(yī)臨床遣藥組方過程中,除了復(fù)雜藥方常常使用“君臣佐使”原則外,常常兩味中藥一起配伍使用,二者在一起形成較好的協(xié)調(diào)關(guān)系或者較好的制約關(guān)系,二者長期固定組合從而形成“藥物對”。

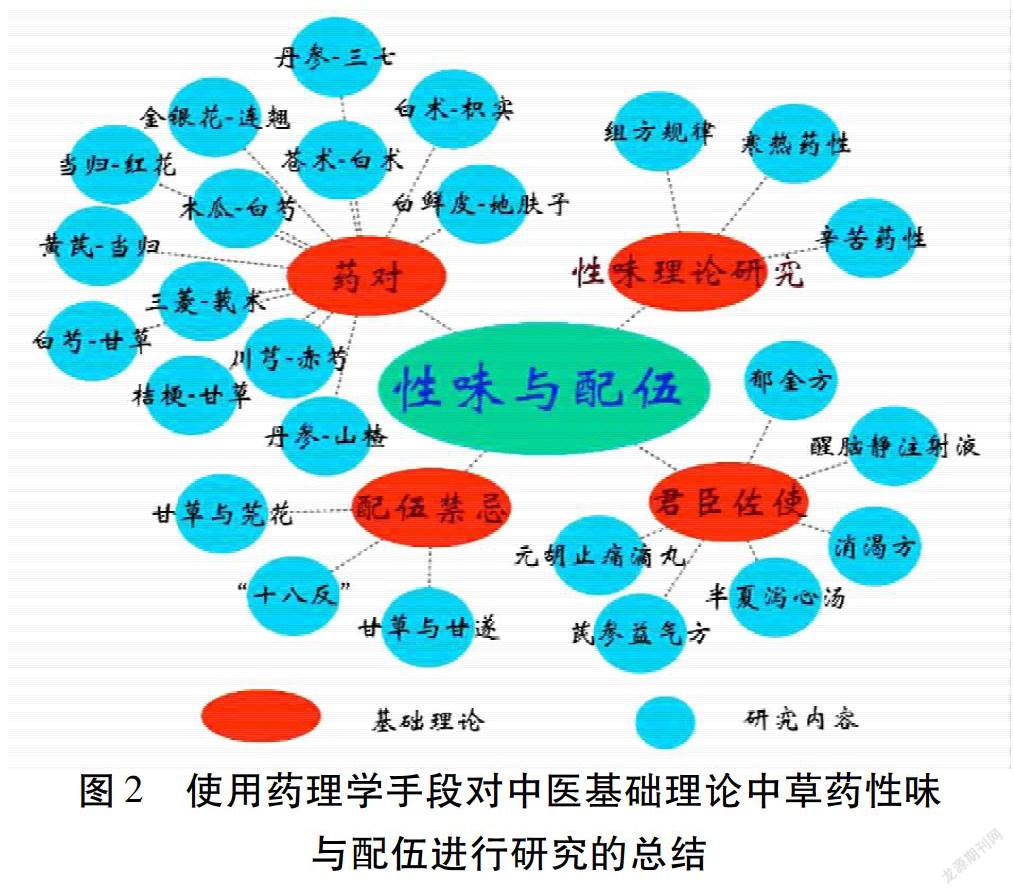

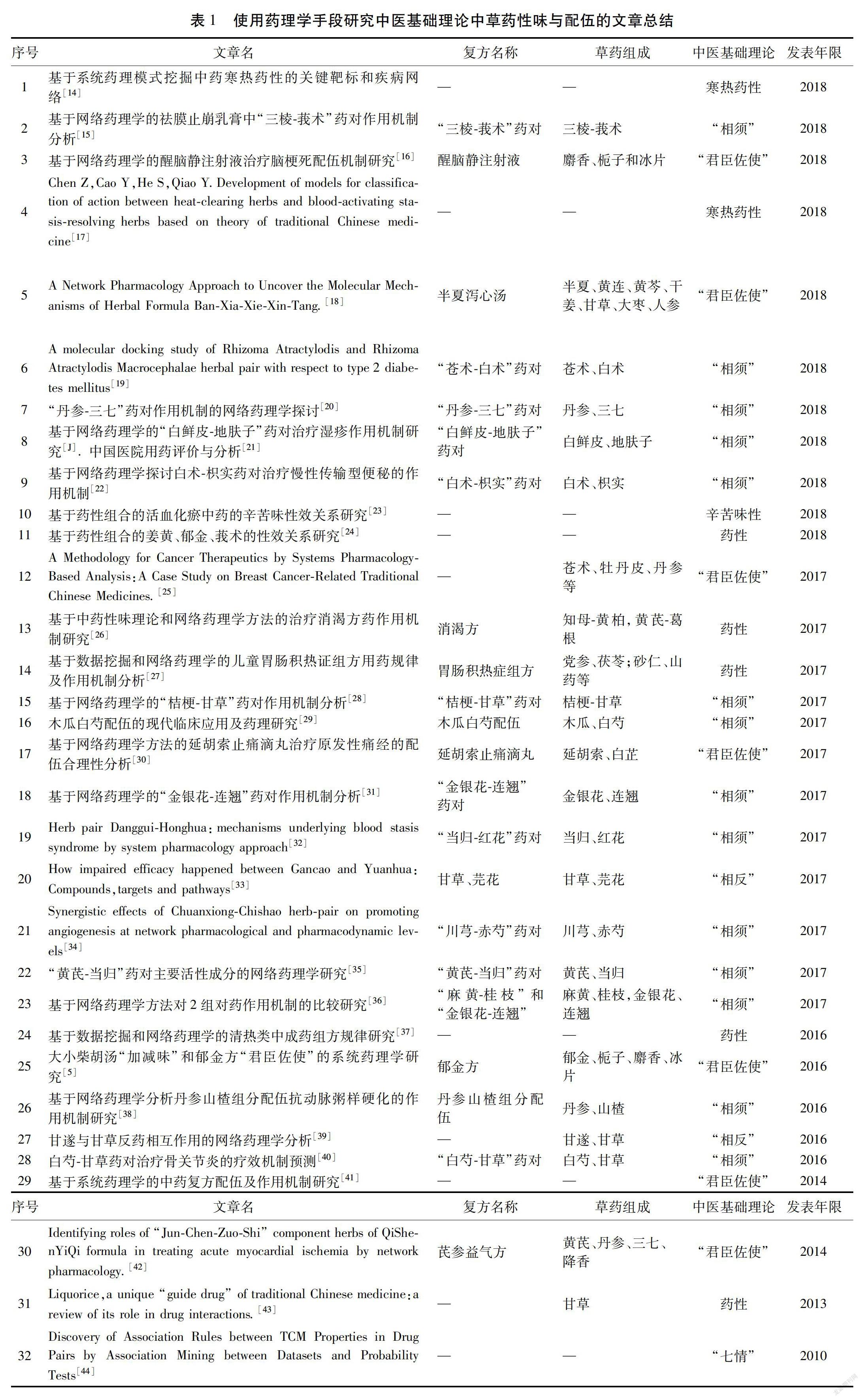

目前,采用系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)方法研究中藥性味與配伍的文章大量涌現(xiàn)。見表1。將結(jié)果繪制成圖后,發(fā)現(xiàn)使用系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)方法對中藥性能方面的研究大致分為藥對、配伍禁忌、君臣佐使和性味理論研究這4方面,具體來說的例子有“三棱-莪術(shù)”藥對作用機(jī)制分析,甘遂與甘草反藥相互作用的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)分析,芪參益氣方的君臣佐使組成,關(guān)于中藥寒熱藥性的研究等等。見圖2。這些研究一定程度上解釋了中藥藥性與配伍原則,對中藥基礎(chǔ)理論中藥性味理論的現(xiàn)代化研究有一定的意義。

君臣佐使是方劑組方理論的方論之一,一個中藥配方中的每一種藥草在組合物中都有特定的功能,以產(chǎn)生不同的效果[6]。李伯會[5]等在中醫(yī)基礎(chǔ)理論的指導(dǎo)下,建立了一套系統(tǒng)藥理學(xué)分析方法,綜合了中藥成分的ADME篩選、作用靶標(biāo)預(yù)測、疾病分析和網(wǎng)絡(luò)分析,用于揭示中藥活性成分組以及研究其作用機(jī)制,分析了經(jīng)典名方——郁金方復(fù)方構(gòu)成及組成草藥的不同功能。

文章通過分子靶標(biāo)網(wǎng)絡(luò)得出“君”藥郁金在活性成分和作用靶點(diǎn)上所占比例最大,并通過作用于心腦血管疾病主要靶點(diǎn)來治療疾病;“臣”藥梔子所含活性成分和作用靶標(biāo)都少于郁金,與“君”藥郁金擁有最多的共同靶標(biāo)(15個),能夠增強(qiáng)郁金的藥理作用;“佐、使”藥則通過減少君藥的毒性,引導(dǎo)藥物進(jìn)入靶器官,達(dá)到輔助效果。此外姚瑤等人、Leihong Wu等人也對該理論進(jìn)行了類似的研究,這些文章中提出的系統(tǒng)藥理學(xué)方法為理解中醫(yī)藥配伍機(jī)制以及中藥基礎(chǔ)理論提供了新的策略,揭示了君臣佐使理論的本質(zhì)。

3.2 中醫(yī)基礎(chǔ)理論—“氣血”理論 氣既是維持人體生命活動的最基本物質(zhì)也是構(gòu)成人體的重要物質(zhì);而“血”是運(yùn)行于脈道中富有營養(yǎng)的紅色物質(zhì)。氣的生理功能主要有5個方面[7]:1)可以激發(fā)人體的生理功能,如促進(jìn)人體的生長發(fā)育和器官的生理活動。2)溫暖身體的組織和器官,如器官和經(jīng)絡(luò)。3)保護(hù)人體,防止外邪的侵襲。4)能夠防止血、津液等異常流失。5)通過氣體運(yùn)動產(chǎn)生各種變化。血的生理功能主要為:首先,它可以滋養(yǎng)和滋潤器官,其次它與人的精神活動相關(guān),心神活動的正常與否依賴于血液的濡養(yǎng)。

氣血理論是中醫(yī)基礎(chǔ)理論的總綱。當(dāng)血和氣正常運(yùn)行時,人體的各種生理活動就可以正常進(jìn)行;如果血和氣異常運(yùn)行,人體的各種生理活動將無法正常運(yùn)作,人們就會生病。因此,深入研究氣血理論,科學(xué)闡釋氣血理論具有十分重要的意義。

從表2中整理的數(shù)據(jù)可以看到,關(guān)于氣血這一古老的中醫(yī)理論的研究主要集中在補(bǔ)氣或者補(bǔ)血藥方的藥理學(xué)分析上。見表2。

舉例來說,裴夢婕[8]等根據(jù)對2種滋補(bǔ)性中草藥,即補(bǔ)氣中藥和補(bǔ)血中藥的研究,發(fā)現(xiàn)了與氣虛有關(guān)的主要有效成分,如人參,甘草,黃芩,西洋參,黨參,山藥,太子參和白術(shù),主要活性成分是異甘草皂苷,黨參,罌粟堿,麥角甾醇和白術(shù)內(nèi)酯II。同時分析了當(dāng)歸,白芍,熟地黃等有效成分的補(bǔ)血作用。建立了氣血補(bǔ)血的分子模型,血和氣的分子鑒定公式(QBMR)。基于ADME虛擬篩選開放,采用數(shù)學(xué)建模等方法,結(jié)合了網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)方法,從而揭示了氣血的本質(zhì),也揭示了天然中草藥人參當(dāng)歸等植物的分子基礎(chǔ)和機(jī)制。此外,熊凌鋅、吳佳妮、崔露、丁凡、周榮榮等人也就不同復(fù)方,對補(bǔ)氣補(bǔ)血理論進(jìn)行了相關(guān)的解釋。這些研究使用藥理學(xué)方法通過對不同復(fù)方的研究,為深入地理解中醫(yī)氣血理論提供了新的機(jī)遇,也為中藥的研發(fā)提供了一種新的方法。

3.3 中醫(yī)基礎(chǔ)理論——?dú)w經(jīng)理論 經(jīng)絡(luò)理論研究人體經(jīng)絡(luò)系統(tǒng)的組成、循環(huán)、生理功能和病理變化以用于指導(dǎo)臨床治療。經(jīng)絡(luò)是人體運(yùn)行氣血的通道,縱橫交貫,遍布全身,在觀察長期臨床辨證分型的療效中,中醫(yī)是在總結(jié)陰陽,五味,冷熱等藥物特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,分析藥物和辨證的作用。結(jié)果發(fā)現(xiàn),藥物的作用部位總是存在一定范圍,并且它們通常作用于某些經(jīng)絡(luò)[9]。“歸經(jīng)”是中醫(yī)在人體中作用的定位。“歸”是指藥物的歸屬,“經(jīng)”是人體的經(jīng)絡(luò),歸經(jīng)就是指該藥的應(yīng)用范圍,即藥物產(chǎn)生效果的位置[15-16]。隨著臟腑辨證理論與中醫(yī)歸經(jīng)學(xué)理論逐漸形成,歸經(jīng)成為中醫(yī)指導(dǎo)的關(guān)鍵理論。

經(jīng)絡(luò)理論作為中醫(yī)學(xué)中指導(dǎo)用藥的重要理論,已經(jīng)有一些科學(xué)家對此進(jìn)行了研究,這些研究主要集中在使用系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)方法解釋復(fù)方或者單藥的歸經(jīng)特征。見表3。

張文娟[10]等人通過對中醫(yī)藥治療胃病和心血管疾病的應(yīng)用研究,發(fā)現(xiàn)治療心血管疾病的草藥,往往也可以用來治療胃病,同時,治療心血管疾病的復(fù)方,也可以用來治療胃病。而用來治療胃病的草藥和復(fù)方往往也可以用來治療心血管疾病。二者雖然是2種不同的疾病,但它們在臨床上往往同時發(fā)生,具有很高的共發(fā)性,可用歸經(jīng)理論進(jìn)行解釋。通過選取治療慢性胃炎的經(jīng)典方—三合湯,開展了系統(tǒng)藥理學(xué)研究,探討了心經(jīng)草藥與胃經(jīng)草藥之間的關(guān)系,并評估了它們在中成藥中的組合應(yīng)用。在三合湯含有的七種草藥中,丹參和百合屬于心臟經(jīng)絡(luò);高良姜和砂仁屬于胃經(jīng);檀香屬于心經(jīng)和胃經(jīng);香附和烏藥被分配到其他經(jīng)絡(luò)。此外,陳曉琳等人也對歸經(jīng)理論進(jìn)行了類似的詮釋,對單味草藥決明子的歸經(jīng)進(jìn)行了研究。黃超等人則研究了藥物口服生物利用度預(yù)測及在中藥歸經(jīng)研究上的應(yīng)用,一定程度上揭示了歸經(jīng)理論,為中醫(yī)基礎(chǔ)理論的現(xiàn)代化研究做出了貢獻(xiàn)。

3.4 中醫(yī)基礎(chǔ)理論——病機(jī)制論 病機(jī)是指疾病發(fā)生發(fā)展及其變化的本質(zhì),也稱病理,包括病因、病理、氣血兩虛的變化及其機(jī)制。它揭示了疾病發(fā)生,發(fā)展和變化的基本特征和基本規(guī)律。

中醫(yī)病機(jī)是基于以五臟為中心的臟象學(xué)說,將局部病變與身體的一般狀況聯(lián)系起來,從內(nèi)臟和經(jīng)絡(luò)之間的相互關(guān)系和約束來探索疾病的發(fā)展和轉(zhuǎn)化,從而形成了注重整體聯(lián)系的病理觀。中醫(yī)的病機(jī)制論認(rèn)為,人體與內(nèi)臟之間存在著一種關(guān)系,不僅在生理上,而且在病理上也是如此。五臟相通,移皆有次[11]。疾病發(fā)生時,內(nèi)臟病變根據(jù)某些規(guī)則相互影響。中醫(yī)治病的法則,不只看病的相同與否,而要看病機(jī)的差異。

中醫(yī)以辨證的方式對待疾病與證之間的關(guān)系,重視同一種疾病包括幾種不同的癥候,同時也重視同一疾病的不同發(fā)展階段。所以在臨床治療中,在辨證論治原則指導(dǎo)下,采取同病異治,或異病同治的方法來處理不同的情況。

同病異治,是指由于病情發(fā)生的時間、地點(diǎn),以及患者身體的反應(yīng)情況不同,或是人體處于的不同發(fā)展階段時,同一種疾病所表現(xiàn)的證候不同,因此對其治療方法也不盡相同。而異病同治,是說在疾病的發(fā)展中,出現(xiàn)了相同的證候,因此即使不同的疾病,也可以采用相同的方法治療[12]。

自系統(tǒng)藥理學(xué)創(chuàng)立至今,在病機(jī)制論的詮釋上,已經(jīng)有科學(xué)家對此做過相關(guān)的研究。如表4,這些研究主要集中在異病同治與同病異治理論上。將研究成果繪制成圖,從圖中可以看到,關(guān)于對異病同治方面的研究,有茵陳蒿湯、交泰丸、一貫煎、心腦欣丸、三合湯這幾個復(fù)方,單藥則有柴胡。見圖3。關(guān)于同病異治方面的研究則有關(guān)于逍遙散和開心散治療抑郁癥的同病異治研究。

汪紀(jì)楠[13]等人發(fā)現(xiàn)心血管疾病和胃病是2種不同的疾病,但它們在臨床上往往同時發(fā)生,具有很高的共發(fā)性,因此以心腦欣丸作為例子,借助系統(tǒng)藥理學(xué)方法,揭示了心血管疾病和胃病相關(guān)聯(lián)的潛在分子生物學(xué)機(jī)制;此外,趙振宇、張文娟、蔡菲菲、楊夢蝶、朱虹宇等人分別就不同復(fù)方或中藥也同病異治理論進(jìn)行了相關(guān)研究。與之對應(yīng)的是高耀等人就逍遙散和開心散對抑郁癥的療效,解釋了中藥基礎(chǔ)理論中的同病異治。通過對中藥復(fù)方的研究,一定程度上解釋了基礎(chǔ)理論中的病機(jī)制論,闡明了中藥異病同治理論的潛在科學(xué)內(nèi)涵,為探索人類復(fù)雜疾病的治療提供了一種新的研究思路,對中醫(yī)基礎(chǔ)理論進(jìn)行了解釋。

4 系統(tǒng)藥理學(xué)在其他領(lǐng)域的發(fā)展

除了能夠解釋復(fù)雜難以用現(xiàn)代醫(yī)學(xué)知識說明的中醫(yī)基礎(chǔ)理論外,系統(tǒng)藥理學(xué)作為一個新興的,整合了系統(tǒng)生物學(xué)和藥理學(xué)的方法,在其他許多領(lǐng)域應(yīng)用也很廣泛。比如在新藥的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)方面,系統(tǒng)藥理學(xué)是以“人類的健康和疾病”作為思考的立足點(diǎn)和觀察的著眼點(diǎn),把研究重點(diǎn)放在系統(tǒng)的整體水平上,有助于發(fā)現(xiàn)藥效分子和分子組合,也有助于新復(fù)方的開發(fā)。系統(tǒng)藥理學(xué)方法克服了“單一藥物、單一靶點(diǎn)”下藥物開發(fā)的困難,促進(jìn)藥物發(fā)現(xiàn)的過程。另外系統(tǒng)藥理學(xué)方法可作為中藥在現(xiàn)代研究中科學(xué)的技術(shù)方法,尋找中藥復(fù)雜體系中的藥效物質(zhì),闡明藥效物質(zhì)基礎(chǔ)及其作用本質(zhì),成為了中藥研究中重要的新方法,推動了中藥作用機(jī)制的研究。

作為中華民族的瑰寶,中醫(yī)是廣大中國勞動人民智慧的結(jié)晶。2018年中國世界衛(wèi)生組織首次將中醫(yī)納入其具有全球影響力的醫(yī)學(xué)綱要,這意味著中醫(yī)的影響力與接受度正在不斷提高。但是,制約中醫(yī)藥發(fā)展的巨大瓶頸仍然體現(xiàn)在物質(zhì)基礎(chǔ)不明確,作用機(jī)制不明確等核心問題上。這嚴(yán)重阻礙了中醫(yī)藥在更大的國際舞臺上的推廣。系統(tǒng)藥理學(xué)方法的引入將為中醫(yī)藥的現(xiàn)代化發(fā)展提供巨大的契機(jī),將極大地促進(jìn)中醫(yī)藥的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1]Ventegodt S,Andersen NJ,Merrick J.Holistic medicine III:the holistic process theory of healing[J].ScientificWorldJournal,2003,3:1138-1146.

[2]王永華,楊凌.基于系統(tǒng)藥理學(xué)的現(xiàn)代中藥研究體系[J].世界中醫(yī)藥,2013,8(7):801-808.

[3]劉杰書.中藥傳統(tǒng)性能與現(xiàn)代藥效的關(guān)系[J].湖北民族學(xué)院學(xué)報:醫(yī)學(xué)版,2007,24(3):43-46.

[4]戴逸飛,霍海如,王朋倩,等.基于系統(tǒng)藥理模式挖掘中藥寒熱藥性的關(guān)鍵靶標(biāo)和疾病網(wǎng)絡(luò)[J].中華中醫(yī)藥雜志,2018,33(2):521-526.

[5]李伯會.大小柴胡湯“加減味”和郁金方“君臣佐使”的系統(tǒng)藥理學(xué)研究[D].楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2016.

[6]宮健偉,葉蕾.試論方劑組成原則中的“君藥”[J].中醫(yī)研究,2004,17(1):11-12.

[7]郝麗莉,傅南琳.中醫(yī)學(xué)概論[M].北京:科學(xué)出版社,2009:20-25.

[8]Liu J,Pei M,Zheng C,et al.A systems-pharmacology analysis of herbal medicines used in health improvement treatment:predicting potential new drugs and targets[J].Evid Based Complement Alternat Med,2013,2013:938764.

[9]賁長恩,郭順根.中藥歸經(jīng)理論研究述評[J].北京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報,1999,22(2):2-7.

[10]Zhang W,Tao Q,Guo Z,et al.Systems Pharmacology Dissection of the Integrated Treatment for Cardiovascular and Gastrointestinal Disorders by Traditional Chinese Medicine[J].Sci Rep,2016,6:32400.

[11]梁茂新,鄭曙琴.《中醫(yī)基礎(chǔ)理論》基本概念內(nèi)涵的嬗變[J].中華中醫(yī)藥雜志,2010,25(2):170-173.

[12]王新陸,周永紅.同病異治、異病同治及其運(yùn)用[J].光明中醫(yī),2004,19(1):6-7.

[13]汪紀(jì)楠.基于系統(tǒng)藥理學(xué)的中藥心腦同治機(jī)制研究[D].楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2014.

[14]戴逸飛,霍海如,王朋倩,等.基于系統(tǒng)藥理模式挖掘中藥寒熱藥性的關(guān)鍵靶標(biāo)和疾病網(wǎng)絡(luò)[J].中華中醫(yī)藥雜志,2018,33(2):521-526.

[15]嚴(yán)謹(jǐn),王芙蓉,賀豐杰,等.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)的祛膜止崩乳膏中“三棱-莪術(shù)”藥對作用機(jī)制分析[J].時珍國醫(yī)國藥,2018,29(2):489-491.

[16]宋福江,范斌,孫健.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)的醒腦靜注射液治療腦梗死配伍機(jī)制研究[J].中國中藥雜志,2018,43(7):1366-1372.

[17]Chen Z,Cao Y,He S,et al.Development of models for classification of action between heat-clearing herbs and blood-activating stasis-resolving herbs based on theory of traditional Chinese medicine[J].Chin Med,2018,13:12.

[18]Yang M,Chen J,Xu L,et al.A Network Pharmacology Approach to Uncover the Molecular Mechanisms of Herbal Formula Ban-Xia-Xie-Xin-Tang[J].Evid Based Complement Alternat Med,2018,2018:4050714.

[19]Chen C,Zhou S,Meng Q.A molecular docking study of Rhizoma Atractylodis and Rhizoma Atractylodis Macrocephalae herbal pair with respect to type 2 diabetes mellitus[J].Journal of Traditional Chinese Medical Sciences,2018,5(2):185-188.

[20]師帥,胡元會,吳華芹,等.“丹參-三七”藥對作用機(jī)制的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)探討[J].中國實(shí)驗(yàn)方劑學(xué)雜志,2018,24(18):192-197.

[21]孟子琦,吳嘉瑞,楊艷平,等.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)的“白鮮皮-地膚子”藥對治療濕疹作用機(jī)制研究[J].中國醫(yī)院用藥評價與分析,2018,18(6):725-728.

[22]宗陽,孫明明,樂音子,等.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)探討白術(shù)-枳實(shí)藥對治療慢性傳輸型便秘的作用機(jī)制[J].中國藥房,2018,29(13):1798-1802.

[23]劉敏,吳東雪,李晶,等.基于藥性組合的活血化瘀中藥的辛苦味性效關(guān)系研究[J].中國中藥雜志,2019,44(2):218-223.

[24]吳東雪,候?qū)帲罹В?基于藥性組合的姜黃、郁金、莪術(shù)的性效關(guān)系研究[J].中國中藥雜志,2019,44(2):229-234.

[25]Li Y,Wang J,Lin F,et al.A Methodology for Cancer Therapeutics by Systems Pharmacology-Based Analysis:A Case Study on Breast Cancer-Related Traditional Chinese Medicines[J].PLoS One,2017,12(1):e0169363.

[26]張建永,王嵐,梁日欣,等.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)分析丹參山楂組分配伍抗動脈粥樣硬化的作用機(jī)制研究[J].中國中藥雜志,2016,41(23):4408-4415.

[27]白辰,劉鐵鋼,鄭子安,等.基于數(shù)據(jù)挖掘和網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)的兒童食積胃腸積熱證組方用藥規(guī)律及作用機(jī)制分析[J].中華中醫(yī)藥雜志,2017,32(5):1966-1973.

[28]吳嘉瑞,金燕萍,段笑嬌,等.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)的“桔梗-甘草”藥對作用機(jī)制分析[J].中國實(shí)驗(yàn)方劑學(xué)雜志,2017,23(5):184-188.

[29]李冀,李慶偉,郝峰.木瓜白芍配伍的現(xiàn)代臨床應(yīng)用及藥理研究[J].中醫(yī)藥學(xué)報,2017,45(1):93-95.

[30]徐文.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)方法的延胡索止痛滴丸治療原發(fā)性痛經(jīng)的配伍合理性分析[J].臨床藥物治療雜志,2017,15(7):18-21.

[31]吳嘉瑞,藺夢娟,劉鑫馗.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)的“金銀花-板藍(lán)根”藥對作用機(jī)制研究[J].中國醫(yī)院用藥評價與分析,2018,18(1):12-17.

[32]Yue SJ,Xin LT,F(xiàn)an YC,et al.Herb pair Danggui-Honghua:mechanisms underlying blood stasis syndrome by system pharmacology approach[J].Sci Rep,2017,7:40318.

[33]Yu JG,Guo J,Zhu KY,et al.How impaired efficacy happened between Gancao and Yuanhua:Compounds,targets and pathways[J].Sci Rep,2017,7(1):3828.

[34]Wang Y,Guo G,Yang B,et al.Synergistic effects of Chuanxiong-Chishao herb-pair on promoting angiogenesis at network pharmacological and pharmacodynamic levels[J].Chinese Circulation Journal,2017,32(z1):319.

[35]徐婷,麥葭沂,向俊,等.“黃芪-當(dāng)歸”藥對主要活性成分的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)研究[J].中藥材,2017,40(9):2195-2201.

[36]鄭子安,劉鐵鋼,萬宇翔,等.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)方法對2組對藥作用機(jī)制的比較研究[J].中華中醫(yī)藥雜志,2017,32(10):4386-4389.

[37]金燕萍.基于數(shù)據(jù)挖掘和網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)的清熱類中成藥組方規(guī)律研究[D].北京:北京中醫(yī)藥大學(xué),2016.

[38]張建永,王嵐,梁日欣,等.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)分析丹參山楂組分配伍抗動脈粥樣硬化的作用機(jī)制研究[J].中國中藥雜志,2016,41(23):4408-4415.

[39]劉洪,范欣生.甘遂與甘草反藥相互作用的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)分析[J].中國實(shí)驗(yàn)方劑學(xué)雜志,2016,22(9):186-192.

[40]程仕萍,周平生,趙寧,等.白芍-甘草藥對治療骨關(guān)節(jié)炎的療效機(jī)制預(yù)測[J].中國實(shí)驗(yàn)方劑學(xué)雜志,2016,22(22):180-185.

[41]姚瑤.基于系統(tǒng)藥理學(xué)的中藥復(fù)方配伍及作用機(jī)制研究[D].楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2014.

[42]Wu L,Wang Y,Li Z,et al.Identifying roles of “Jun-Chen-Zuo-Shi” component herbs of QiShenYiQi formula in treating acute myocardial ischemia by network pharmacology[J].Chin Med,2014,9:24.

[43]Wang X,Zhang H,Chen L,et al.Liquorice,a unique “guide drug” of traditional Chinese medicine:a review of its role in drug interactions[J].J Ethnopharmacol,2013,150(3):781-90.

[44]Shang E,Ye L,F(xiàn)an X,et al.Discovery of Association Rules between TCM Properties in Drug Pairs by Association Mining between Datasets and Probability Tests[J].World Science & Technology,2010,12(3):377-382.

[45]周榮榮,李志勇,郭非非,等.補(bǔ)氣藥人參、黃芪防治心腦疾病的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)研究[J].復(fù)雜系統(tǒng)與復(fù)雜性科學(xué),2018,15(1):18-23.

[46]Jadoon SS,丁莉,張舜波,等.補(bǔ)虛藥的藥理學(xué)研究思路與方法[J].中國醫(yī)藥導(dǎo)報,2018,15(10):114-117.

[47]熊凌鋅.基于“血脈雙治”理論的中藥復(fù)方XXT分子藥理學(xué)和代謝組學(xué)研究[D].長春:吉林大學(xué),2017.

[48]吳佳妮,郭書文,陳曦,等.益氣活血方分子作用于心肌缺血疾病靶點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)研究[J].中華中醫(yī)藥雜志,2016,31(2):467-471.

[49]崔露.基于數(shù)據(jù)挖掘發(fā)現(xiàn)加味補(bǔ)中益氣湯中AChE抑制劑的研究[D].廣州:廣州中醫(yī)藥大學(xué),2016.

[50]丁凡,張倩茹,胡元佳,等.基于網(wǎng)絡(luò)分析的補(bǔ)陽還五湯防治氣虛血瘀型疾病機(jī)制研究[J].中國中藥雜志,2014,39(22):4418-4425.

[51]Liu J,Pei M,Zheng C,et al.A systems-pharmacology analysis of herbal medicines used in health improvement treatment:predicting potential new drugs and targets[J].Evid Based Complement Alternat Med,2013,2013:938764.

[52]范詩琪,李森,劉金玲,等.基于分子連接性指數(shù)探歸肝經(jīng)中藥成分“印跡模板”的特征[J].中國中藥雜志,2017,42(2):390-395.

[53]張文娟.基于系統(tǒng)藥理學(xué)方法的心胃同治分子機(jī)制研究[D].楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2016.

[54]黃超.藥物口服生物利用度預(yù)測及在中藥歸經(jīng)研究上的應(yīng)用[D].楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2015.

[55]賀福元,賀紅,鄧凱文,等.超分子“印跡模板”(藥素)特征的中藥藥理學(xué)研究方法探索[J].中國中藥雜志,2015,40(21):4313-4318.

[56]陳曉琳.決明子性味歸經(jīng)與現(xiàn)代藥理學(xué)研究進(jìn)展[J].亞太傳統(tǒng)醫(yī)藥,2011,7(4):147-148.

[57]高耀,吳丹,田俊生,等.逍遙散和開心散“同病異治”抑郁癥的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)作用機(jī)制研究[J].中草藥,2018,49(15):3483-3492.

[58]朱虹宇,李紅品,高興,等.交泰丸對糖尿病、抑郁和失眠癥“異病同治”的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)機(jī)制分析[J].世界科學(xué)技術(shù)-中醫(yī)藥現(xiàn)代化,2018,20(3):460-467.

[59]楊夢蝶,蔡菲菲,武容,等.一貫煎“異病同治”的網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)分析[J].世界科學(xué)技術(shù)-中醫(yī)藥現(xiàn)代化,2017,19(12):1912-1919.

[60]蔡菲菲,李曉燕,董姝,等.基于網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)的茵陳蒿湯“異病同治”研究[J].世界科學(xué)技術(shù)-中醫(yī)藥現(xiàn)代化,2016,18(9):1507-1514.

[61]Zhang W,Tao Q,Guo Z,et al.Systems Pharmacology Dissection of the Integrated Treatment for Cardiovascular and Gastrointestinal Disorders by Traditional Chinese Medicine[J].Sci Rep,2016,6:32400.

[62]趙振宇,沈霞,胡本祥,等.基于系統(tǒng)藥理學(xué)研究柴胡治療情志疾病異病同治的機(jī)制[J].中國藥學(xué)雜志,2016,51(13):1131-1136.

(2018-11-27收稿 責(zé)任編輯:王明)