智珠

2021-11-05 18:44:55

領導文萃 2021年13期

關鍵詞:想象力

盲目崇拜別人和隨意貶低別人,其實都是缺乏自信的表現。

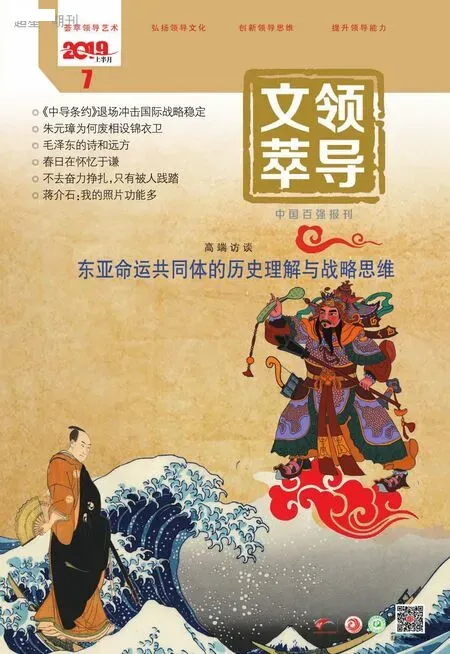

鄭辛遙/畫(摘自新浪博客)

搞創意的人,出售的是想象力。

鄭辛遙/畫(摘自新浪博客)

猜你喜歡

小學生優秀作文(低年級)(2021年6期)2021-07-17 09:22:08

少兒美術(2020年6期)2020-12-06 07:37:22

傳媒評論(2019年5期)2019-08-30 03:50:04

少年漫畫(藝術創想)(2019年1期)2019-05-09 03:13:22

故事作文·高年級(2018年1期)2018-01-17 20:23:13

紅領巾·萌芽(2014年11期)2014-04-29 23:10:39

中國記者(2014年6期)2014-03-01 01:39:50

七彩語文·低年級(2012年19期)2012-04-12 00:00:00

紅領巾·萌芽(2011年10期)2011-12-31 00:00:00

課外生活(小學1-3年級)(2010年23期)2010-12-31 00:00:00