關良:孩童般的天趣

韓朝

有一次與朋友一起喝茶,他忽然問道:在近現代畫家中,你喜歡哪位?我一時不能作答。因為我喜歡的畫家很多,并不能馬上排出座次,且隨時日遞進,認識又有變化。他又緊接著問喜歡的原因和標準。這次我倒可直接回答:其一要有開創性,有自家語言方式,這是作為大藝術家的必要標準;其二要有文人氣、書卷氣,這是一種人文關懷,是作為文化人的根與本。黃賓虹、齊白石、林風眠、潘天壽、李可染、吳冠中都令我高山仰止,這些高山大川固須仰止,仰止之外,還有一種并非呈聳立之勢的山卻更能令我作怡然觀,關良就屬于后一種類型的畫家。

關良1900年生人,17歲東渡日本學習西畫,5年后畢業于東京太平洋美術學校,同年歸國,先后在上海美專、武昌藝專等多所學校任教,抗日戰爭勝利后隨國立藝專返回杭州,任杭州國立藝專、浙江美術學院西畫教授。從這簡歷中,曉得關良的主業是西畫,令他名氣更大的水墨戲曲人物似乎只是友情客串。在近現代中國美術史上,像他這樣由畫油畫改畫中國畫的可以舉出很多,林風眠、劉海粟、吳冠中等都是如此。我想最大的原因和問題是土壤問題,當然還有環境、受眾、年齡、材料等因素的影響。在那片土壤里,生出了很多才情橫溢的畫家。關良何以能在歷史車輪無情碾過之后留下聲名?且隨時日更迭越發顯出獨特的價值呢?這引起了我的思考。

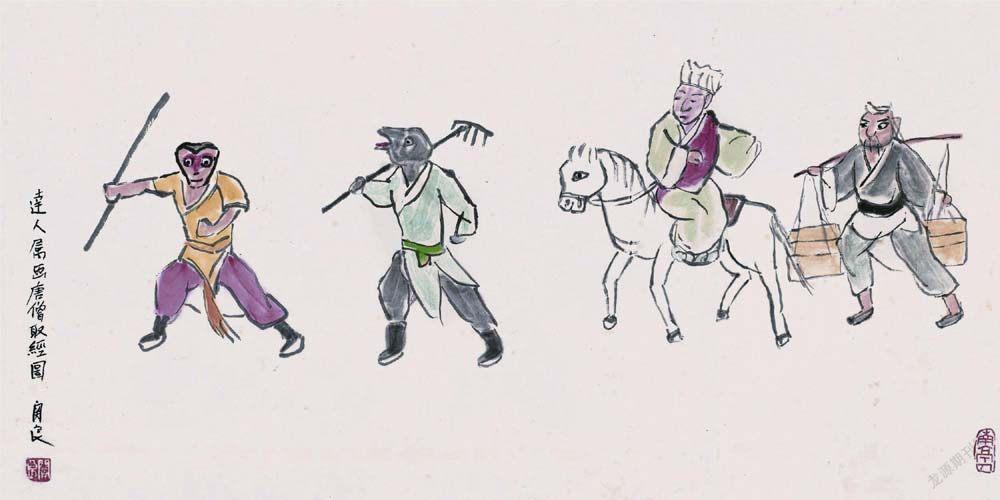

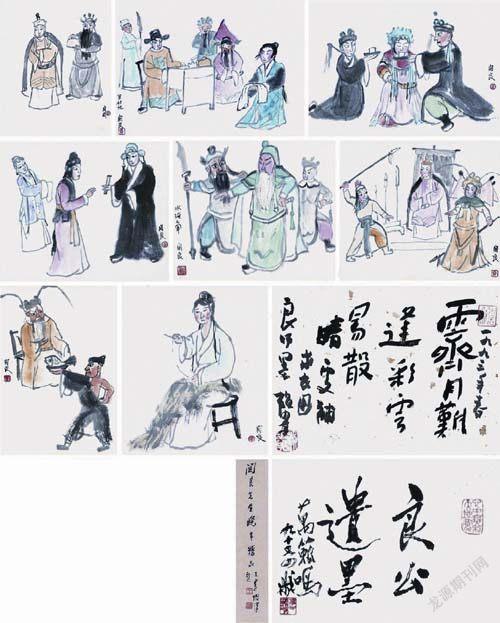

水墨戲曲人物確立了關良在中國畫壇的學術地位和民間關注。在戲曲題材中,關良實現了圖式與趣味的匹配,今天對于我們來說這樣的風格是那樣遙遠。在逸品缺席的年代,人們會越發感覺到關良的價值。關良的初期作品“受了塞尚和雷諾阿的影響的確不少,在他的畫面上,可以看出塞尚的嚴密的構成和有韻律的筆觸來,而圓味的表現和柔和的色調卻又是從雷諾阿研究得來的。”(倪貽德)顯然,他的水墨不能照搬油畫的方式,關良之功在于化合中西。細加考證,他的水墨既有結構,也不因結構而生硬和板滯。結構給人的心理感受常與理性相伴,此與中國畫“不涉理路,不落言筌者為最高”的價值觀相去遠矣,柔和的墨色和形體都得益于他的早期西畫積淀。

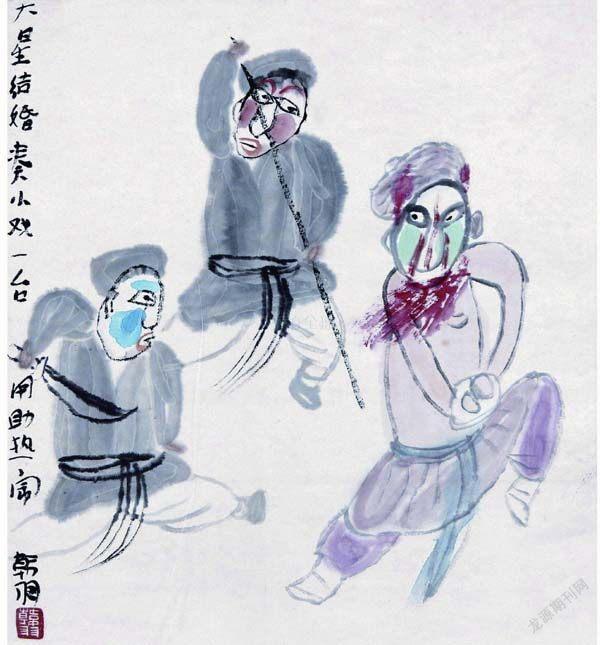

關良的畫沒有堂正之氣和飄逸之姿,卻得一“趣”字,留有孩童般的天趣和自然,常常不被外行看好,因此既入不得主流,又難得廣大民眾的喜愛。比如,白石老人的畫意趣盎然,雅俗共賞,最得人緣;李可染為祖國山河立傳,莊嚴深沉;潘天壽在“天行健,君子以自強不息”的一味霸悍中奪人心;傅抱石有灑脫不羈之氣,石魯有悲憤氣。這些都是可以彪炳史冊的畫家的“硬指標”。關良的“硬指標”恰恰是這孩童氣,戲曲人物與中國畫的造型和筆墨觀如約而至,得意忘形、不似之似,其趣得“戲”之精髓。關良對中國文化體悟之深,使他能很快登堂入室,畫中國畫之名掩了畫油畫之名,便很自然。我之所以言及畫種的跨越,是因為由油畫轉習中國畫的,不在少數,甚至成了潮流,但其中成功者卻寥寥。所以,關良之才,重在融通。在東方與西方、民間與文人、學院與素人、謹嚴與隨意之間取得了融會貫通。

關良的畫,有素人畫之氣質,天然稚拙、不落俗套,在平實中蘊涵意趣。嚴格的學院教育并沒有使他就范于某種固定的規則,沒有甄滅藝術中難得的鮮活氣。那心性和原真,承繼了梁楷、黃慎等人的寫意精神,又趨于更內在和精微的處理,在平面分割中納入生拙筆墨,更具形式意味和個人色彩。我有時想,學院派不是中性的稱呼,但在具體的、歷史的語境中,它發生著褒貶的語義變遷,故應一分為二地看待。在江湖畫家作祟的時代,學院派便擔當起“正本清源”和“開拓創新”的責任;在所謂正統畫家趨于保守陳舊之時,學院派則淪為腐朽。關良兼有兩者身份,雖然在學院任教,卻并不為嚴格甚或呆板的課程所束縛,雖常浪跡民間,卻有謹嚴的學術意識——這其中的“偏離”恰好成就了畫之逸格。

就作品隨意性而言,我覺得關良作品的某種形態與馬蒂斯的有相似性。但以一個中國畫家的眼光,關良畫中的筆墨比馬蒂斯的色彩更可玩味。戲曲作為他的中性化主題沒有莊嚴和肅穆的承重,也沒有膚淺和輕飄之感,這些內容恰當地存在于詼諧和輕松的結構之中。有一點或需說明,他給普通觀眾可能帶來的障礙和疑惑就是:“小孩子也可能畫出這樣的畫”。所以說,關良作品屬于那種專家鼓掌,一般觀眾未必叫好的。我倒覺得,他涵攝了文人的那份文氣和童心,他的稚拙又是東方化的。他不像西方的杜不菲,杜不菲是在模仿孩子,使自己回到兒童的觀察和表現中,用進入的方式——這是直接和淺顯之舉,杜氏所師法的是兒童之“跡”。關良則是在一定限度內借用了兒童的本真來說文人的話,他醉心于在自由造型中體現筆墨美感,不讓所謂的準確造型遮蔽和干擾了趣味生發。

關良作品有著與一般人審美經驗中機械、習慣的傾向和趣味相對立的東西——創造性。意趣是一種生命力,是在平凡之中進行的發現與創造,而那些缺少生命力的作品是絕無意趣可言的,照本宣科,人云亦云。

我曾設想關良的畫是從文本到文本,沒有寫生,完全是“胸中丘壑”,但這判斷很快被證明是武斷的。倪貽德在隨筆《關良》中這樣描述:“發現出常人所看不到的微妙的色調和優美的形式來”,畫家的生活則是“每天度著放浪冶游的生活”,關良是一個戲迷,曾經,“他大部分的時間,都消磨在京劇的研究里。”看來,他是長期浸染其中,他的藝術和生活純然一體了。

我最近喜歡上了京劇,并不內行,卻喜歡它的一唱三嘆、低回婉轉的腔調。由此聯想到關良的水墨戲曲人物,更見其中的頓挫有致,趣味盎然。關先生看戲曲、畫戲曲,真個天賜良緣!