志怪傳奇中中原妖怪的視覺形象設計探索

摘? 要:中原地區歷史悠久,文化豐富。妖怪傳說自古以來隱藏在古籍的只言片語和人們的口頭傳播中。每只妖怪背后都有其獨特的背景和故事,也寄托了人們的某種情懷。因此把這些妖怪形象從遠古的時代縫隙中找到并將它們的視覺形象呈現出來,可以更好地將中原妖怪的圖形元素運用到設計創作當中。

關鍵詞:中原妖怪;設計;圖形元素

一、“中原妖怪”概念的提出與分類

自古以來,“妖怪”概念在文學作品中被提及的次數是相當高的,精彩的故事與優美的語言結合在一起,使妖怪題材的作品在文學方面可謂是成績斐然。《搜神記》《宣室志》《太平廣記》等作品成為人們了解妖怪文化的主要文獻。很長一段時間內,妖怪概念被提及的次數越來越少。劉仲宇編著的《中國精怪文化》是目前唯一可搜集到的著作。由于妖怪文化被認為是感性和非科學的,所以并沒有人特意去將中國的妖怪分門別類,或者從深層原因去分析妖怪與人之間的牽絆,至今也沒有把妖怪文化當作一門學問來研究。但是近年來,有越來越多的人開始對妖怪元素感興趣,并以妖怪為主題進行設計創作。在2014年的國際紅點獎獲獎作品里,就有一組運用妖怪元素進行創作的海報,來諷刺近年來社會中出現的不良風氣。2014年中央美院研究生畢業設計展里就有一套以《山海經》中的妖怪作為元素進行創作的作品《蠻荒十二祖巫》。并且在2013和2014年的千里之行美院優秀畢業作品聯展里也出現過類似素材的優秀畢業作品。這些情況表明目前妖怪文化正在慢慢地被人們所關注并對其進行探索研究。但在中原妖怪文化這一領域,目前亦沒有相關的理論和設計研究,尚未形成一套體系。

將志怪傳奇中的中原妖怪進行劃分和界定是復雜而繁瑣的。在志怪筆記中,妖怪的形象可以說是多種多樣,從動物到植物,無所不有。在翻閱過《搜神記》《搜神后記》《酉陽雜俎》《宣室志》《玄怪錄》《續玄怪錄》《稽神錄》《睽車志》等一系列小說之后,中原妖怪的形象似乎也開始活靈活現地展現在世人面前。這些妖怪可以是無緣無故地出現在人們的面前,也可以是由于跟前人的恩怨而與這個現實世界有所關聯。

比如在《搜神后記》中,中原地區的妖怪類型有狗、鹿、鶴、黑蛇、螢等。它們的種類既多變又平易近人。在這些故事中,它們有些是為了自己的利益去主動襲擊人類,更多的是它們處于自己的世界里無意間被人發現,還有的是向人類求助來解決它們的問題。在所描述的中原妖怪里,妖怪的身份并不是單一的。它們或承擔邪惡的角色,或只是人類世界的匆匆過客。這與妖怪的種類無關,它們也會像現實世界中的人那樣,遇到各種各樣的事情,扮演著各類角色。

二、《山海經》及日本妖怪繪卷的影響和啟發

妖怪繪卷中,最為著名的就是“山海經”系列。自古以來,中國和日本的妖怪繪卷中,大部分妖怪的原形便是來自《山海經》中的傳說。《山海經》中描述了山川河流、神靈妖獸,向人們展示了一個瑰麗的遠古世界。從這本書中人們得知了那個世界發生的傳說和故事,經過代代相傳,成為經典。“山海經畫卷”就是用圖像來講述這些故事。最早版本的“山海經畫卷”我們已經無法看到其真面貌,而圖像經過代代流傳也已經無從考證了。如今,人們只能從歷史的縫隙和古人留下的殘余手稿去推測當時《山海經》里面神靈妖獸的模樣。盡管如此,對于現代大部分妖怪形象的創作也具有非常重要的意義。

目前能搜集到的古《山海經》圖冊有6個版本。清代的吳任臣編寫的《山海經》被后人不斷地搜集改編,匯總成了三個版本的《山海經》,分別為:《山海經廣注》《增補繪像山海經廣注》《山海經繪圖廣注》。在近百年的時間里,《山海經》中的精怪形象被不斷補充和完善,書籍中收錄的圖像從最開始的一百四十四幅,到最后又增加了七十四幅。第四個版本為《古今圖書集成·邊裔典》,里面著重描繪了遠方異民。第五個版本為《山海經圖說》,收錄的精怪圖像相對來說比較全面,是以“畢沉圖”為主要摹本的。第六個版本則為日本的《怪奇鳥獸圖卷》,該圖本是江戶時代日本畫家根據中國的《山海經》與《山海經圖》繪制的《山海經圖本》,收圖七十六幅。

日本畫家對于《山海經》的見解和看法與中國畫家不盡相同,所以在繪制圖卷時對怪奇鳥獸的造型有著鮮明的特色。日本有著數不勝數的“妖怪繪卷”,其中各種生動的妖怪形象,無論是畫面的構圖,還是線條的運用以及其色彩的搭配等,其表現手法和所蘊含的藝術價值都值得我們細細品味、挖掘與研究。因為在這些表現手法當中,或許能夠給中原妖怪視覺形象的設計創作思路和表現途徑帶來一定的靈感與啟發。中國式“妖怪”在形象風格和種類上目前還比不上日本。日本由于一代代畫師的傳承和發展,已經有了自己很鮮明的特征。所以在進行妖怪形象創作的時候,可以從對日式“妖怪”的精華借鑒中來更加完善地發展中式“妖怪”。但是中國式的“妖怪文化”并不是要一味地去照抄和照搬日本的“妖怪文化”,而是要取其精華、棄其糟粕,并且還需要進一步地改進和創新。這樣才能最大限度地突出中國的傳統和特色,從而使中國的“妖怪文化”也能成為經典。

創作中式“妖怪”的過程并不是要在風格上和日式“妖怪”類似,而是要敢于打破常規,用自己的視角與理念去思考“妖怪”視覺形象的創作途徑。日本的“妖怪”這一文化元素符號中,無論是古代或是現代的,繪師們筆下的“妖怪”都風格迥異,這不僅是因為他們所呈現給世人的“妖怪繪卷”作品別具一格,或許更是因為他們敢于嘗試不同的表現形式,敢于打破常規,善用自身的特有的觀念與想法,并吸取各種不同的藝術精華,大膽而嚴謹地進行創新。經人們口耳相傳、出自民間的“妖怪”而言,或許它只是一個載體,這個擁有著特殊形式的載體不斷地從每個角度表達著世間人們的訴求。因為“妖怪”的不固定性,每個人心中妖怪的形象也一定不一樣。

三、中原妖怪形象的視覺演變設計探索

中原妖怪的形態大多取材自《搜神記》《酉陽雜俎》《太平廣記》的內容。古代的人們特別崇尚迷信,借由巫術和占卜來解決一切問題,解釋一切未知的事物。強烈的好奇心和求知欲使古人對一切未曾見過的物種和土地充滿了美好的幻想。在航海技術尚不發達的古代,如何能夠搜集到位于遙遠國度的情報,相信決不是光憑民間采集或是想象,而是經過后人的不斷完善,逐一記錄所見之珍禽異獸。

而在進行妖怪形象的設計時主要依靠于構成妖怪外觀奇特的幾種方法:

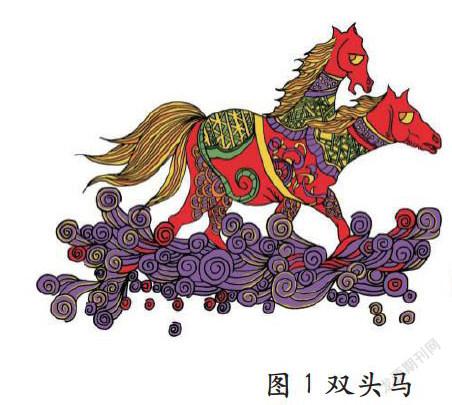

(一)增數:屬于基因突變的一種,比方說四只翅膀、六只眼睛、三只腳或者兩個頭的雙頭馬(如圖1)和長出一對翅膀的鼠怪(如圖2)。

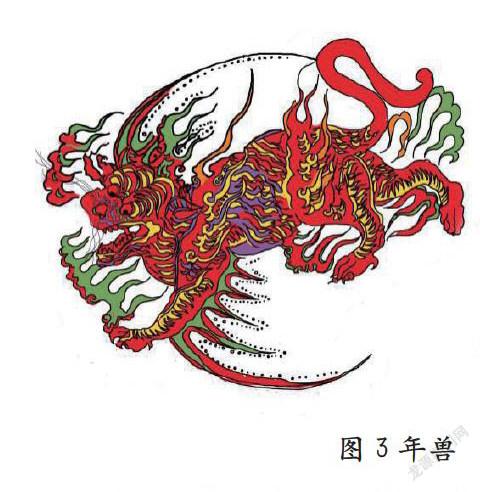

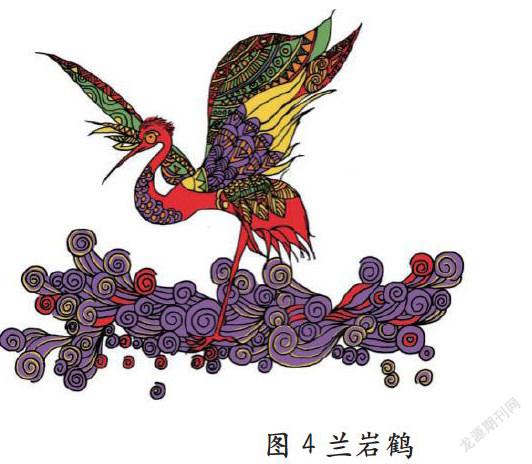

(二)混合:將幾種已知動物的特征混合在一起,用來形容從未見過的物種(如圖3、圖4)。

除此之外,還有更多的中原妖怪的視覺形象能夠用歸納的方法進行創作,完善的理論能夠為設計創作帶來更好的靈感。中原妖怪形象的理論概述主要來源于《搜神記》《宣室志》《酉陽雜俎》等古代志怪傳奇,有充足的文獻資料來支撐設計創作。目前,社會正在處于一個文化回潮的大背景下,希望通過視覺形象設計的探索,使中原妖怪也像日本妖怪那樣能從古時書本里的禁錮中走出來,在其他領域發揮出它們的價值和意義。

參考文獻:

[1]彭磊,鮮京宸.先秦至唐五代妖怪小說研究[M].重慶:重慶大學出版社,2012.

[2]Sheep.妖繪卷·東方古代妖怪繪卷[M].長沙:湖南美術出版社,2017.

[3]周英.怪談[M].北京:中國傳媒大學出版社,2009.

[4]劉仲宇.中國精怪文化[M].上海:上海人民出版社,1997.

作者簡介:李曉倩,碩士,鄭州成功財經學院助教。研究方向:視覺傳達設計。