“龍飛鳳舞”的藝術珍寶

李雅雯

“舉案齊眉”“拍案而起”是大家非常熟悉的成語,所謂“案”究竟為何?中國漢代以前不流行穿合襠褲、股間只纏裈,為了不失雅觀,只得跪坐。兩膝跪地,腳掌上翻,身子全落在腳掌之上。長久如此必是腿酸腳麻,故而就有人發明了“幾”。不過“幾”與今天的茶幾不同,不能放食物,只供人依靠。雖人可依靠,可公文攤在席上讀寫多不雅觀,于是“案”又應運而生。“案”一般較輕小,安四矮腳,可放在席上讀書、寫字、吃飯,因此“案”其實就是古人席地而坐時使用的小桌。今年熱播的第二季《國家寶藏》中就有一件光彩奪目、名噪一時的精美國寶文物——錯金銀四龍四鳳方案座,正是兩千多年前的古人使用的“案”。2002年入選《首批禁止出國(境)展覽文物目錄》,成為我國第一批永久不準出國(境)展覽的64件國寶文物之一,其精巧繁復的工藝、出神入化的設計散發著濃郁的藝術氣息。

精巧絕倫的造型之美

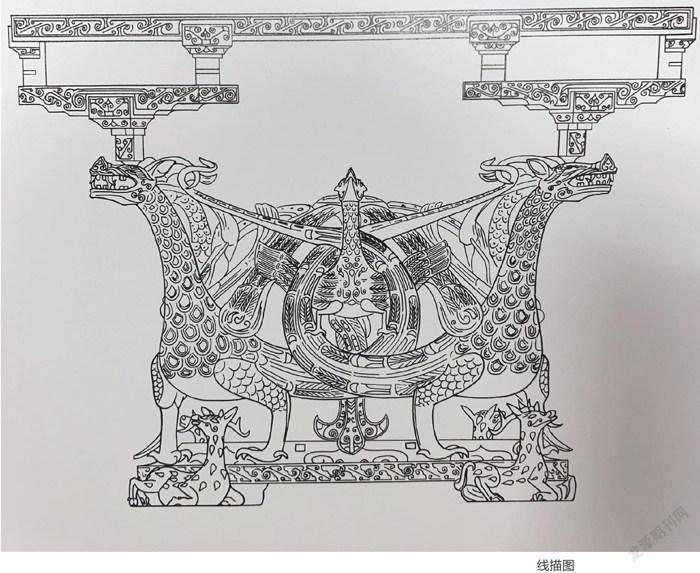

出土于戰國中山王罾墓中的錯金銀四龍四鳳方案座,長47.5厘米,寬47厘米,通高36.2厘米,現藏于河北博物院。出土時案面已朽,僅存銅質方案座。主體造型由四龍四鳳扭結纏繞,形成方圓結合、內收外敞的鏤空結構。既穩定又舒展,達到高度的協調統一。案座的底部為圓環形,由四只兩雄兩雌、雄雌相間、溫馴趴伏的梅花鹿承托而起;圓環之上挺立有四條雙翼雙尾的神龍,龍昂首挺胸,前肢撐地,爪抓底座,其中龍的雙翼向中間聚攏,組成半球狀,雙尾則向兩側環繞,反鉤住頭上的龍角;相鄰兩條龍的尾巴相互糾結,形成四個圓環,其間各有一只鳳鳥探頭而出,脖頸長伸,體態優雅,似引吭高歌,一幅生動的龍飛鳳舞圖躍然眼前。

其中,龍頭部分最為玄妙。龍頭向四角外探,并且模仿當時木構建筑的挑檐結構,分別架有一個一斗二升式的斗拱,以承托方形案框。整件器物通過龍頭上的斗拱形式,完成了由圓形底座到方形案框的完美過渡,展現出方圓之間的極致之美,是我國迄今發現最早的戰國時期的斗拱應用實例。斗拱,是中國古建最具代表性的元素,由柱頭演化而來,本是梁檁與立柱之間減少剪切應力的過渡構件,可起到抗震減震、分擔重量的作用。這件案座巧妙借鑒了這種思路并加以應用,說明戰國時斗拱就已獨立成為既負結構任務又富裝飾效果的構件,傳達了中國傳統藝術“形每萬變,神唯守一”的規律。

案框一側有銘文:“十四祀,右使卓(厙),嗇夫癌、工疥。”銘文的大意為:這件案的制作年代為中山王罾十四年,負責部門是右使庫,負責人的姓名為瘴,制作工匠的姓名為疥。如此近乎完美的工藝美術品,其構思遇難而生巧,遇繁而出奇,表現了制作者對物理結構知識的把握和設計復雜形體的非凡才能。短短的十二字銘文提供了諸多重要信息,既讓我們了解到了國寶珍品的詳細出身,又使這位精益求精的工匠能夠流芳千古。

繁密華麗的紋飾之美

整件器物采用了戰漢時期最常用的青銅器裝飾手法——錯金銀工藝。所謂錯金銀,就是將器物的銅胎造型制作完畢后,用墨書在胎體上設計勾勒出花紋,然后按照花紋刻畫出凹槽;其次將金片或者銀絲截成所需的大小、形狀,用火適當加熱使其變軟后嵌入槽內,并捶打壓實;最后在不平整的器物表面用厝石將嵌入的金屬片磨平,達到嚴絲合縫的效果,再用木炭蘸清水打磨器物表面,使之光滑平整。工匠在器物周身用金銀錯出復雜斑斕的紋飾,其中鹿身飾有錯金斑紋,雙頰飾有云頭紋;龍的長頸及胸部裝飾鱗紋,中間蟠環處及雙羽飾有長羽紋,尾部漸細飾有蟒皮紋,流暢灑脫,頗具王者氣度;而鳳頭頂花冠,頸部飾有花斑羽紋,鳳身裝飾的長羽紋,垂尾飾有長花羽紋,華麗典雅,表現出端莊之美;底座的外壁飾有勾連云紋,紋飾疏朗雅致、柔中有剛;底座向上呈凹弧面形,周邊有卷云紋。或密如羽翅、或細如毫發、繁密絢麗的錯金銀花紋將方案座裝飾得光燦奪目、富麗優雅,彰顯了中山王族的華貴之氣。

出神入化的工藝之美

全器共用188塊范模澆鑄而成。雖然是分鑄,但經過精妙的鑄造工藝連接,其外觀渾然一體,絲毫看不出縫隙。小鹿與圓形底座之間采用鉚焊連接,鉚釘從環座里穿入鹿的胸腔,再將鉚釘兩頭焊死,既看不出接痕,又達到了穩固的效果。再來看中間的龍鳳,環座和龍足連接處有一小孔,孔里用躐焊連接固定。而龍鳳互相蟠結的結構使用了多種方法。龍的頭、尾之間,鳳的頭、身之間用嵌鑄連到一起,為使頸部連接牢固,頸腔內還灌有躐。另外,鳳腿上端插入體腔內用躐焊接,避免發生動搖。龍頭與蜀柱的連接為榫卯結構,蜀柱下端有橢圓形榫,龍頭上配長方形榫槽,榫入槽后澆入焊躐固定。從構思設計到雕塑母型、制范、澆鑄、組合安裝,不僅反映出戰國中山國的奢華之風,也顯示出中國古代匠師們的聰明才智和巧奪天工、出神入化的工藝水平。

物以載道的理念之美

案座主體造型為方圓結合的鏤空結構,體現了中國古人“天圓地方”的宇宙觀念;整件案座共有兩雄兩雌的四只梅花鹿,以及四條龍、四只鳳,表達了中國人所追求的“陰陽平衡”之美,也符合方案座要求平穩的功能性;整件案座運用了豐富的動物造型,也充分體現出原為游牧民族的中山人與大自然的和諧共生。中山國的能工巧匠將象征祥瑞的龍、鳳、鹿造型裝飾子日常生活所用的銅案上,體現出中山人高超的想象力與創造力。其造型之獨特、設計之巧妙、紋飾之精美,充分展示了彼時中山國的國力與雄風。

中山國之所以能創造出如此精美的藝術品自有它獨特的歷史淵源。中山國獨特的地理位置賜予了它在青銅文化發展上的動力,流動性的生活方式使它與恪守陳規的中原地區相比,顯示出活力和優勢。中山故地原是商人聚居之所,有著發達的先商文化傳統;戰國七雄之一的魏國曾統治中山長達二十余年,魏國先進的錯金銀工藝又被中山國工匠吸收并發展。中山人強悍的體魄、豁達的心境以及他們的多才多藝,被充分地表現在其輝煌的精美藝術品之中。正是由于中山國工匠將鮮虞族彪悍活潑的北方游牧民族特點與燦爛發達的中原文化相互融合,才創造出如此瑰麗奇特的藝術珍寶。源遠流長的華夏文化,也正是通過各族先民的這種不斷碰撞與交融,最終形成了今天海納百川、兼容并蓄的中華文明。