千佛崖805窟供養人造像的幾點思考

金萬軍

摘 要:大多數石窟中都有供養人造像,體現了供養人對佛教的敬仰。廣元千佛崖第805號窟的供養人皆位于窟三壁,身高均102厘米,本文選取了廣元石窟中部份有供養人造像龕窟進行比較,千佛崖805窟的開鑿年代應晚于這些龕窟。

關鍵詞:供養人;千佛崖805窟

一、廣元千佛崖第805號窟

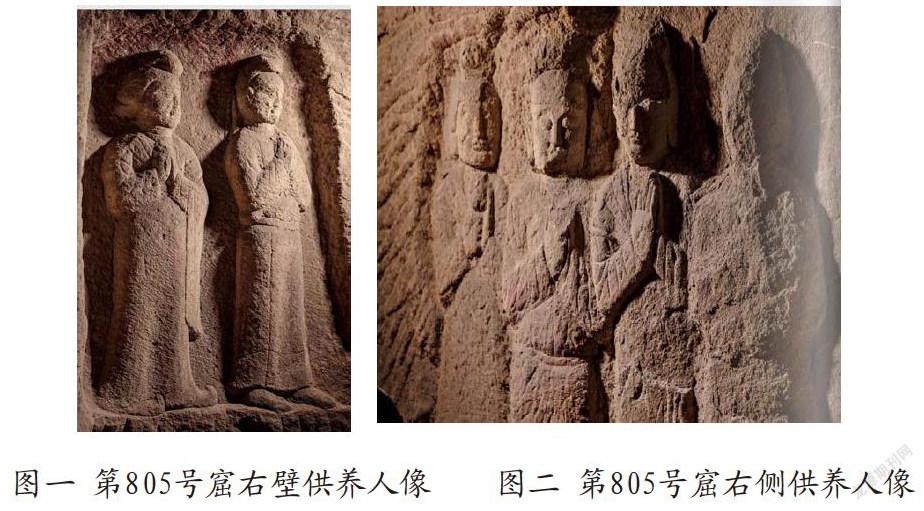

第805號開鑿于盛唐時期,為敞口方形平頂窟,高202厘米、寬293厘米、深280厘米,壇長187厘米、寬68厘米、高27厘米。窟中間鑿長方形低壇,壇上置一佛二弟子二菩薩二力士七尊像。主佛為彌勒佛,有桃形素面頭光,磨光高肉髻,面相方圓適中,頸上有三道肉線紋,身體豐碩。主佛身后雕背屏直通窟頂,與壇同寬,此窟為典型的中心壇背屏式雕刻,在千佛崖同時代石窟中并不罕見,而最吸引人眼球的當屬窟內環壁雕刻的供養人。窟內左右壁及后壁兩側各鑿有一方形淺龕,龕中雕有高約一米左右的供養人像(圖一),(圖二),共十二身。這十二身供養人像,雕刻在窟壁面顯著位置,而且形象較大,幾乎與佛弟子等身。他們為六對夫婦:男子均戴有幞頭,穿圓領寬窄袖長裙,腰間束帶,下穿長靴。女子們則束著高高的發髻,身穿交領窄袖長裙,腳穿漂亮的云頭鞋,他們的腳朝向一致,男女相皆雙手合十,夫在前婦在后,呈順時針方向在窟壁面排開,呈現出一幅供養人禮佛圖,因此該窟俗稱供養人窟。

二、供養人的由來

那么何為供養?什么又稱作供養人呢?

供養,是一個佛教名詞,又稱供施、供給、供,是對佛、法、僧三寶進行心物兩方面的供奉而予以資養的行為,是佛具或供物的基本行為。供養有三:一為利養供養,指衣服臥具等,是善男信女供給僧眾必需品;二為恭敬供養,指香花幡等,是邀請在家人所信仰的佛陀或修行者,而供以飲食或諸莊嚴具,有一部分與利養供養重合,但因供養對象不同,故而供養的性質也不同:三為心行供養,指修行信戒行等。狹義的供養是指利養供養與恭敬供養等物質方面的供養。

供養人,是指因信仰某種宗教,通過提供資金、物品或勞力,制作圣像、開鑿石窟、修建宗教場所等形式弘揚教義的虔誠信徒。崇信佛教的人們為了表示對佛的虔誠,留記功德和名垂后世,除了出資開窟造像以外,還在造像旁邊把自己的籍貫、身份、造像時間、動機目的等用文字表示出來,這些文字被稱為供養人題記。而有的則在雕像或宗教繪畫的邊角把自己以及家族親眷甚至奴婢等人的形象也刻上或者畫上,這些肖像人們稱之為供養人像。

佛教的供養人像是指在佛教藝術品中雕刻、繪畫的施主、功德主及其家人和相關者的像。從佛教石窟來看,在印度、中亞及中國各地的佛教石窟中雕刻、繪畫供養人像是普遍存在的現象。

三、供養人造像的演變

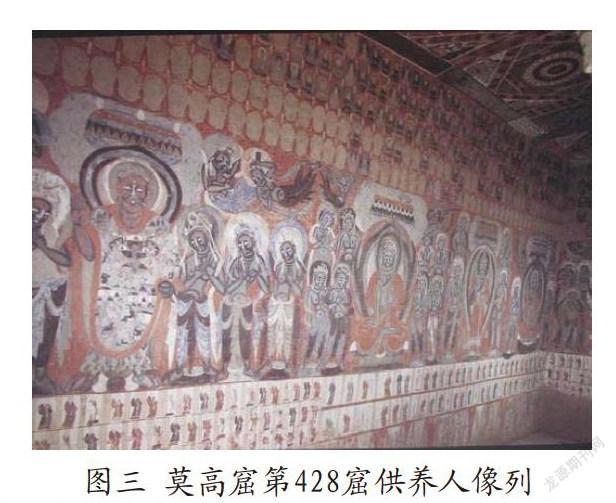

在敦煌莫高窟甬道的兩側及佛教故事的下方,往往有一行行排列整齊的男女供養人像,小的僅有數寸,高的達幾尺。他們中間有權勢顯赫的官吏,也有普通的平民百姓。據《敦煌石窟供養人研究》課題組最新統計,莫高窟現存洞窟中有供養人畫像的洞窟281個,供養人 畫像總數超過了9000身(圖三)。

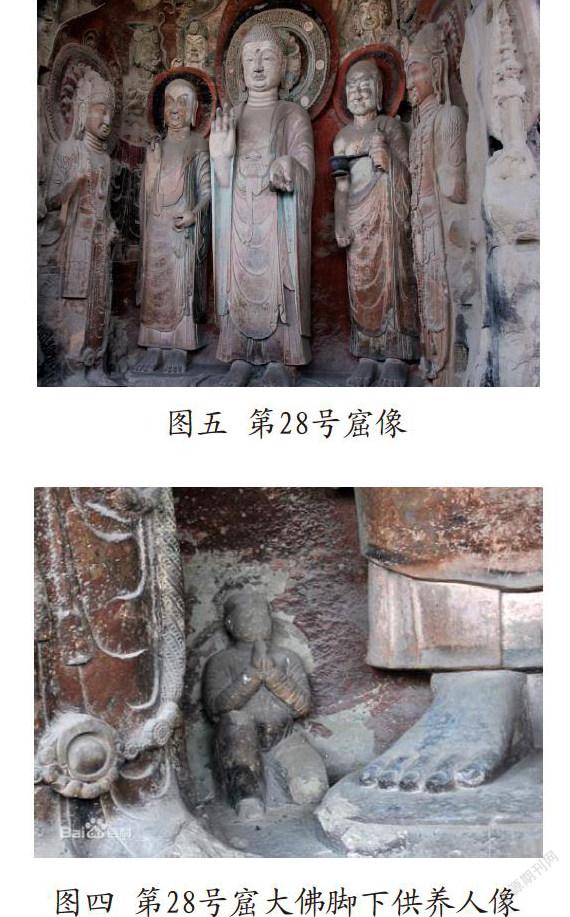

廣元皇澤寺大佛窟內,也刻有一“供養人”像(圖四),第28號窟,像高67厘米,身著官服,頭戴唐制雙翅官帽,雙手合掌跪于佛前虔誠禱告,在大佛足下,顯得卑微而又渺小。據張大千老先生考證認為,此“供養人”應為被廢后的唐中宗李顯,因希求復帝,以取悅母后武則天,正為其母祈禱。另一說法為章懷太子李賢。因李賢曾令范曄詮譯《后漢書》,有影射皇權旁落之嫌而得罪于武則天,被廢為庶人;后李賢奉令監造皇澤寺時,令石工將自己的像雕于大佛腳下以示懺悔請罪。

供養人像也有一個發展演變的過程,早期出現在窟壁下層或龕基旁,而且形象較小,這種造像在我國最早出現在新疆地區的石窟中。發展到公元5世紀的龍門石窟中北魏宣武帝所開的賓陽洞起,供養人行列正式雕刻在窟前壁的顯著位置,而且場面宏大,主題突出。而其后的河南鞏縣石窟里的供養人群像,布局又較賓陽洞有進一步的突出和擴大,在構圖上還增加了隨從行列的層次。隋唐以后,供養人像更是遍及大中小型石龕中,甚至出現了與真人高度等身的供養人像。供養人的形象是當時現實世界的人物,穿著當時的服飾,有明確的社會身份。

供養人像大量出現的原因,其一是造像施主希望自己能“福地善果”地加入虛幻的佛國世界里,得到精神的享受;其二是抬高自己的社會地位,祈愿消災無禍。與此同時,這些供養人像也向我們展現了當時社會生活的真實面貌。

廣元千佛崖摩崖造像中很多龕窟都有供養人造像,如:

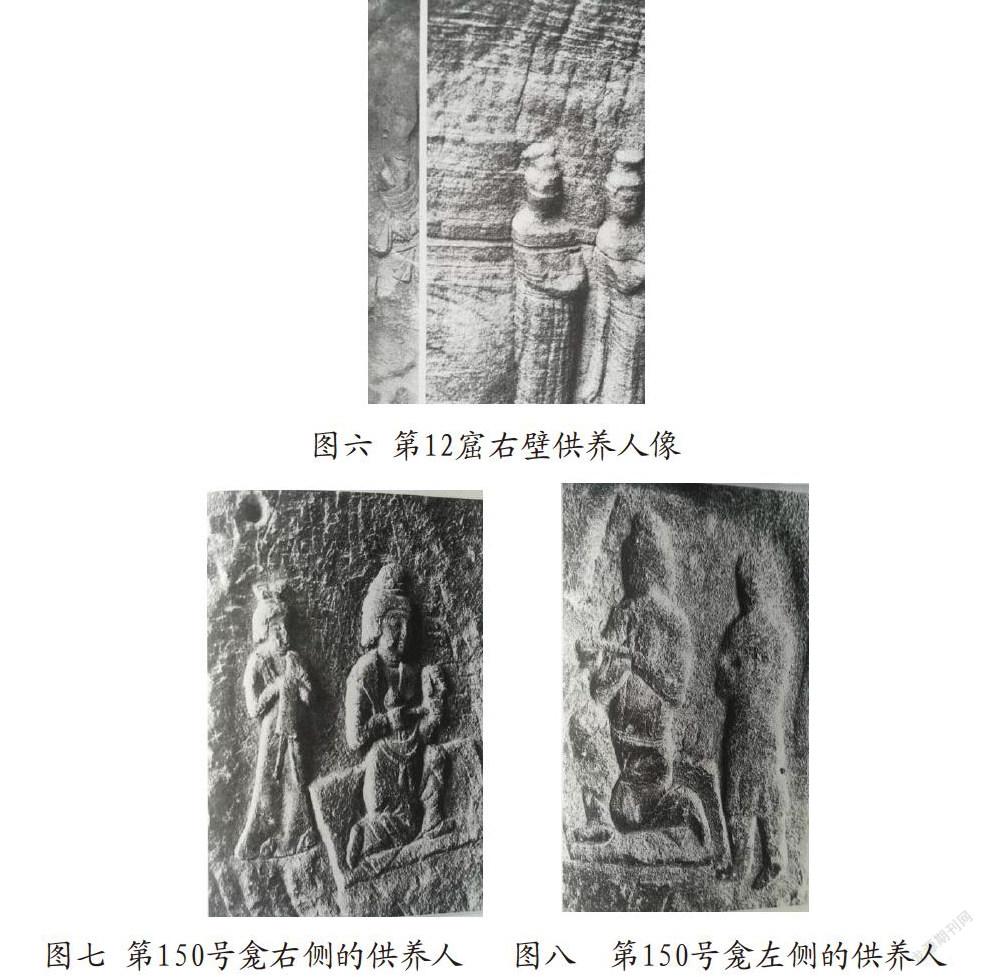

第12號龕中的供養人,唐代,位于千佛崖北端、位于第10號龕左側,左第12號龕中的供養人壁下方雕四身供養人像,右壁下方雕三身供養人像(圖六);

第150號龕的供養人,唐代,位于第148號龕左上方,右壁下方雕二女供養人像、高30厘米,左壁下方雕二身男供養人像;像高分別為34厘米、34厘米(圖七),(圖八);

第187號龕的供養人,唐代,位于第186號龕左側,龕外左下方浮雕一身男性供養人像、面向窟內、像高32.5厘米(圖九);

第366號窟的供養人,唐代(710--712年),位于第365號窟左側,位于佛壇背屏左下方雕一組五身供養人像;像高分別為18.5厘米、25.5厘米、12厘米、(第四身、第五身)19厘米(圖十);

廣元千佛崖第805號窟的供養人皆位于窟三壁,身高均102厘米。805號窟供養人一方面位置發生了變化,其他供養人大多數位于龕窟下方,805號窟位于窟壁;二是比例偏大。因此805號窟突顯了供養人的地位,這是在早期的供養人造像中鮮見的,從供養人造像的比例、位置來看,805窟應晚于皇澤寺的大佛窟,以及千佛崖的12號,150號,187號等。同時從805號窟供養人造像來看,這也是佛教中國化在廣元的具體體現。

參考文獻

[1]廣元市石窟內容總錄---千佛崖卷.巴蜀書社出版.2014.5

[2]廣元市石窟內容總錄---皇澤寺卷.巴蜀書社出版.2014.5

[3]廣元石窟研究文集.四川美術出版社.2018.12

[4]段文杰.敦煌石窟供養人研究.浙江大學.2014

[5]龍門石窟總錄.中國大百科全書出版社.1999.

[6]周天.敦煌供養人漫談[J].2006,(03).