粉絲再生產行為的動力機制研究

余冰玥 楊立奇 喻國明

【內容摘要】隨著新媒介技術不斷發展普及,粉絲文化再生產現象日漸普遍化和常態化。本文在技術賦能的前提下,對粉絲再生產的動力機制進行分析:一方面,技術賦能為粉絲再生產行為提供了外在條件,形成了粉絲再生產的社群場景,降低了粉絲接受、創造和傳遞內容的門檻;另一方面,技術強化了粉絲再生產的內生動力,增強了粉絲情感投射的欲望、被感知度及互動的欲望,驅動粉絲成為“免費勞工”并持續其文化再生產行為。

【關鍵詞】技術賦能;粉絲再生產;免費勞工;動力機制

粉絲文化作為一種亞文化,在傳統媒體環境中誕生。亨利·詹金斯在1992年出版的《文本盜獵者:電視粉絲與參與性文化》一書將作為媒體受眾的粉絲定義為通俗文化的盜獵者,強調粉絲對已提供文本的解讀。相比于Web1.0時代之前作為單一“文本盜獵者”的粉絲,互聯網時代下粉絲的自主性和能動性大大增強,在對文本進行消費的同時,還直接參與到文本的生產環節,變成“生產型消費者”。

在對媒介演進規律的分析中,麥克盧漢認為技術推動下媒介形態所帶來的傳播環境的變化遠遠重要于媒介內容本身的價值影響①。互聯網的發展給個體感知及觀念、群體行為和整個社會文化帶來了變革,那么,在互聯網時代技術賦能的框架下,如何理解進行再生產的粉絲群體?他們正在以怎樣的心理參與內容再生產?是什么動力因素驅使粉絲進行無償的文本再生產?看似不理智的追星生產和消費中是否有時代因素可尋?這是本文要探討的問題。

一、“免費勞工”視角下的粉絲再生產行為

互聯網時代的粉絲除了具備觀看與消費的過度性、重復性、狂熱性、虔誠性等特征之外,消費的生產性是其突出特征,文本再生產即是他們展開“生產式消費”的具體實踐,并且在生產環節展現出較強的生產力。粉絲生產力指粉絲在其(追星)活動中以其對所接受的對象的情感投入為資本所形成的生產(創造)能力。約翰·費斯克認為,粉絲是具有創造性生產力的群體,對大眾文化的過度解讀與情感投入,致使粉絲們樂此不疲地在原始文本中加入自己的情感與意志,從而對文本進行再生產②。目前粉絲的再生產形式主要有字幕組翻譯、原創同人小說、原創同人漫畫/插畫(飯繪)、原創拼貼畫(創意海報、表情包等)、剪輯同人視頻等。粉絲們主動運用媒介技術和創造力挖掘衍生品,通過大量自制內容開發出一個全方位立體式的明星人物符號體系。

粉絲進行文本再生產時往往沒有實際的金錢回報,對于這種無償進行內容生產的行為,泰拉諾瓦曾提出 “免費勞動”的概念,他認為,互聯網遠不是一個不真實的空白空間,而是經由文化和科技的勞動得以充滿生機的。③互聯網用戶自愿地、無償地提供一些勞動,包括建立網站、生產內容、建立和維護網絡社區等,這些粉絲為互聯網生產內容的創造性活動大部分都是無償的,這正是泰拉諾瓦所稱的免費勞動的一種形式。

粉絲再生產行為在傳統媒體環境中就已存在,如今互聯網技術對個體的賦權和賦能,使粉絲發展成意愿強烈且具備能力進行內容生產和傳播的免費勞工。

二、技術賦能提供的外在條件

賦能是指通過特定的方式給予特定人群能力,包括生存能力、生活能力和發展能力等。技術(數字化)“賦能”邏輯即以數字化技術作為核心力量,從而供給能量、賦予能力和創造可能。④粉絲的再生產行為過程包括產品的生成及其進入公共傳播視野的過程,Web3.0時代賦予了個體聚合成社群的可能和創造、傳遞的可能,擴大了人們的行動半徑,因此助力了粉絲再生產行為完整鏈條的形成。

(一)個體連接形成社群共創場景

互聯網對時空距離的縮短擴大了個人社會關系的連接可能,激活人的主體性并形成新的交往渠道,去中心化、立體化的社會關系網成為社群連接空間的基礎架構,加速了信息流動與傳遞,進而改變了生產活動的場景展開。“連接一切”的信息技術革命引發社會場景與個體角色變換,在互聯網關系中,實在性的身體與物理的空間障礙變得越來越不重要,一方面是身體消失、時空合一;另一方面是場景交叉、關系套疊。⑤個人節點嵌入在巨大的社會網絡中,人與人之間建立關聯和人際互動的可能性大大增強,現實空間場景也得到重新建構。

互聯網平臺的網絡化結構使社交弱關系之間的連接增多。格蘭諾維特認為弱關系雖然人際關系并不深厚,但它在信息傳播方面擁有更強有力的作用,“強連帶很多的關系網中,重復的通道往往也很多,而弱連帶則不太會有這種重復的浪費”⑥。傳統媒體時代粉絲群體行為往往局限于自己現實生活中 “強關系”類的交際圈,無法將原創內容進行進一步延伸傳播,且個人尋找到志同道合伙伴的概率和數量較小,無法建立起大范圍共同生產的社群場景。互聯網打破了時間和空間距離的隔閡,使個人滋生出越來越多的“弱關系”社交,而“弱關系”形成的紐帶具有連接作用,使分屬于兩個不同場景和群體中的個體擁有相互連接的可能,更有利于打破現實關系形成的社交孤島,形成復雜的大范圍社會關系網絡連接。不同地域的人因此有可能因為同一興趣結成社群,基于相同興趣基礎上生出的信任與創造欲促進了“多地聯動”和共同協作,使社群更易進行價值的創造。

此外,在社群中實現再生產內容的交換與互評所帶來的興奮感往往是粉絲個體進行進一步創作的動力,傳統媒體時代背景下,粉絲的創作行為大多屬于自娛自樂,但互聯網時代的連接和互動改變了這一狀態。偶像崇拜作為一種類似宗教信仰的情感,通過粉絲社群內部弱關系間的互動得以深化,而對明星形象符號的構建等行為,是粉絲組織思想和文化形成的一種方式,因此在互聯網時代得到大量涌現。

(二)接收、創造、傳遞的可能

隨著數字媒介技術的深度發展,尤其是移動互聯網的廣泛應用,可以隨時接入信息平臺的受眾不再局限于對信息的被動感知與接受,他們具備主動選擇、即時表達、有效參與的能力,兼具內容接受者、生產者和傳遞者的三重身份⑦,技術的更新拓寬了大眾接收、創造和傳遞信息的可能。

互聯網中信息的易得性讓粉絲接受信息的成本降低,為再生產行為創造了條件。在以大眾傳媒為主體的時代,粉絲只能通過新聞被動得知偶像的最新動態,信息獲取渠道匱乏,主動信息搜尋成本較高。互聯網的發展降低了信息獲取門檻并豐富了獲取渠道。粉絲可以通過互聯網主動搜索并選擇自己偏好的偶像內容及再生產所需原材料,便捷、有效、成本低廉的信息獲取有利于再生產的進行。

在具備充足信息原材料的基礎上,互聯網讓任何掌握相應技能的人都可能成為內容生產主體。相比于早期“剪刀加漿糊”拼接海報、私下傳閱同人小說的追星再生產模式,技術賦能下的新一代粉絲可以更加便利地生產出屬于自己的個性化內容,許多技術類工具,如PS類的圖片編輯軟件、愛剪輯類的視頻表現技術等工具降低了粉絲進行文化再生產的門檻,為粉絲表達、生產活動帶來了便利。

除此之外,互聯網的即時性也令更廣泛的內容傳遞成為可能。過去粉絲群體作為文化消費者,更多地充當單向線性傳播中的接收者角色,信息交流主要發生在人際傳播范圍內;移動互聯網時代粉絲間的溝通和交流更及時,再生產作品能夠更迅速、快捷地在粉絲群體內部流動,甚至有部分趣味性強、易引起共鳴的作品能夠“出圈”成為大眾傳播對象,如騰訊“創造101”綜藝播出時期,王菊粉絲制作的“菊外人”表情包,由于粉絲在微信朋友圈和微博等平臺的瘋狂轉發和拉票,已經成為了大眾熟知的文化。

三、技術賦能強化的內在動力

(一)粉絲再生產行為的動力維度劃分

互聯網技術的發展不僅在宏觀上改變了社會關系結構和社會權力范式,更會影響個人心理層面的感知和思想觀念的形成。粉絲免費再生產行為的背后是這一群體價值觀和特定訴求的再現,為了更好地探究粉絲群體的心理訴求及技術賦能對粉絲心理層面的影響,我們通過深度訪談了解了粉絲群體進行免費再生產行為的內在動力。

一般情況下我們評價某種行為背后動力的尺度是盈利性,即一件事情必須有經濟上的回報才顯得有價值和意義。由訪談可知,除了以再生產行為為謀生方式的極少數頭部人群之外,大部分粉絲群體在不求經濟回報的前提下依舊愿意投入自己大量的智力、時間、精力,進行內容再生產和傳播活動,因此這種免費勞動被視為是無償的、不求回報的。然而弗洛伊德認為,形成人的行為的真正因素大多是無意識的,一個人不可能真正了解其受激勵的真正動機。我們在對進行再生產的粉絲進行深度訪談時也發現,當直接問及受訪者為何愿意進行免費再生產時,被訪者不能給出明確的動機回答。然而具體問及在創作和傳播中是否獲得滿足感和樂趣,以及為什么獲得這些積極情感時,被訪者卻滔滔不絕。由此可見,粉絲群體看似免費的再生產行為,其實是個人付出欲望與平臺技術條件兩者間互相支撐而達到的利益平衡,個人在再生產過程中收獲的情感因素是其行為背后的真正原因。

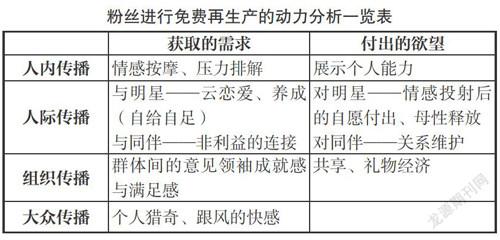

為了對這些情感因素進行更清晰的界定和歸類,我們根據訪談結果,用傳統的四種傳播類型的劃分為一個維度,用個體在進行媒介接觸中個人的需求和欲望作為另一個維度,來劃分粉絲進行免費再生產的動力,具體動力因素如下表。

粉絲進行免費再生產的動力分析一覽表

獲取的需求 付出的欲望

人內傳播 情感按摩、壓力排解 展示個人能力

人際傳播 與明星——云戀愛、養成(自給自足)

與同伴——非利益的連接 對明星——情感投射后的自愿付出、母性釋放

對同伴——關系維護

組織傳播 群體間的意見領袖成就感與滿足感 共享、禮物經濟

大眾傳播 個人獵奇、跟風的快感

在人內傳播層面,粉絲再生產的過程能緩解自己日常生活中的壓力,即再生產行為對個人內部的認知和調節層面起到情感按摩作用;而這種創作行為為個人展示和運用自己的技能提供了平臺,釋放了自身發揮能力的欲望,建立一個積極發展的“主我”形象。

在人際傳播層面,分為粉絲個人與偶像關系和與同伴關系的建構。在與偶像的幻想互動中,粉絲主要獲得了與偶像進行“云戀愛”和養成式追星的愉悅感,并在情感投射基礎上產生出因愛情而為其付出的欲望,也有女性粉絲在偶像這種虛擬對象上釋放青春期無處安放的母性,從而愿意奉獻自我;在與同伴的互動中,個人主要獲得了非利益目的的社會關系,而在這種因共同愛好建立起的關系中,個體也需要通過自己的生產產品來維持這段關系的新鮮度。

在組織傳播層面,進行再生產后的個體大多獲得了在網絡中成為群體間的意見領袖的成就感與滿足感;從付出欲望來看,這種包含情感價值的共享更像粉絲群體間的互相饋送,即發展成有學者提出的“禮物經濟”。

而在大眾傳播層面,因為粉絲再生產產品具有一定的邊界性,即只在同一群體內部具有價值,對于群體之外的非追星人群則難以具備強吸引力,粉絲的再生產產品很難在面向全社會的大眾傳播上產生強烈共鳴,因此他們很少將以自己偶像為原材料的再生產產品拿去進行大眾傳播。但當社會上出現對某個具體明星的集體熱議、調侃時,粉絲群體中的一部分個體會參與到對該明星形象建構的集體狂歡中去,在這種個人獵奇和跟風中獲得快感。

(二)技術賦能對該動力機制的強化

上述討論的粉絲再生產行為心理動力在互聯網時代到來前也已存在,但技術的賦能催化了某些動力的產生,或者加強了某種動力的重要性。“媒介是人體的延伸”,技術給人類的感官系統提供了可接受的替代品或者說是延伸,⑧因此允許人類穿越時空去“接觸”原先不可獲得的體驗。

互聯網技術的發展賦予了人們更多感知和被感知的能力,相當于情感和意識實現了由內而外的延伸。正如麥克盧漢所表達的,我們的任何一種延伸(或曰任何一種新的技術)都要在我們的事務中引進一種新的尺度⑨。過去的媒介和技術如文字、廣播、電視都更注重眼睛和耳朵的延伸,讓人能夠看到、聽到更多;現在的互聯網通過真實的影像表達和便捷的網絡社群聚攏使人實現虛擬在場的泛在化生存,這種狀態使散落的個體能夠進行廣場式的情緒表達,并在群體間產生情感共振。

1.情感投射的增強——“進入”動力

粉絲群體從再生產過程中得到的幸福感往往是粉絲開始再生產行為的原動力,互聯網對真實環境營造的逼真程度加強了粉絲對偶像的情感依附性,因此更加刺激了粉絲再生產的欲望。“當粉絲群體產生情感依附性,依附性會使其對這一作品的投入帶有極大的迷戀與情感,進而創造出一套新的文本,即進行文化再生產”⑩,這種情感依附性主要體現為粉絲對偶像的情感投射。

傳統媒體時代也不乏對偶像的虛擬關系幻想和情感投射,但單向傳播媒介情景下粉絲對于信息的接受不全面,粉絲對于喜愛事物的情感僅限于對媒介塑造出來的明星或者事物的喜愛,粉絲一般只能在電視、報紙上營造出的偶像形象的基礎上進行幻想,無法深入了解偶像臺下的生活。如今,媒介呈現的渠道已不再是被少數人所掌握的傳統媒體,圖片、視頻等信息上傳與傳播的及時性使粉絲第一時間獲悉偶像行動,直播等沉浸感強烈的傳播形式讓偶像的臺下生活得以暴露,人與人直接打交道的親切形式刺激著粉絲的情感神經,調動粉絲的視覺、聽覺神經等多種感官,將受眾剝離出日常生活的語境,置身于一個無限想象的空間。在媒介消費過程中,受眾會自然而然地將屏幕呈現的人物想象為日常生活中可接觸到的人,作出相應情緒反應,并由此產生親密聯結。

在粉絲追求更真實的情感投射而已有媒介產品無法滿足粉絲欲望時,便有可能引發粉絲群體通過將個體情感投射到文本再生產活動中的行為,通過文本拼貼和跨媒介的敘事手段,在幻想的基礎上創造出富有個人色彩的文本內容,從而進一步彌補需求未得到滿足的遺憾。在偶像團體同人文創作中,粉絲創作者選擇的題材存在著“CP”“偶像和我”或將偶像幼化為孩子等幾種形式。這些同人文章以偶像為主人公,創作者設置戀愛等情節,將自己幻想成偶像的戀愛對象或親人好友。在訪談過程中一位同人文創作者表示,由于現實中并不可能真實與愛慕對象發生戀愛關系,自己便“自力更生”,嘗試以同人文的形式向自己和他人表達這種幻想。

2.被感知及互動欲望的增強——“持續”動力

不同于一般觀眾對文本保持距離的、欣賞性和批判性的態度,粉絲對文本的投入是主動的、狂熱的、參與式的。費斯克認為,“生產者式文本與讀者的日常生活緊密相關,讀者對其相當熟悉,他們不僅可以自由出入文本之間不受限制,依賴社會體驗與文本的結合來驅動自身的生產力,而且可以自由選擇對自己有利的方式來使用文本,生產出意義和快感”。沒有進入公共話語意義體系中的文化再生產生成的意義是孤立的,狂歡理論強調人人參與、人人平等,是密切交流的親昵。學者在研究用戶的再生產行為時發現,用戶再生成的文本意義若是無人應合、無人傳播,文化再生產就變成了孤芳自賞、自娛自樂,達不到與其他用戶進行密切狂歡的效果,文化再生產所帶來的快感必定會大大減弱。因此,粉絲根據偶像形象進行文化產品的再生產,如果沒有得到群體內部其他粉絲的了解和認同,其后續再生產行為的動力也會大打折扣。

許多進行再生產行為的粉絲最初出于興趣制作視頻或進行同人小說創作,出于尋求認同和肯定的心理在社交平臺上進行分享,當作品受到其他人喜愛時,原本陌生的粉絲之間會因此產生身份認同和情感共鳴,進而推動作者繼續進行作品的產出。當其再生產作品在粉絲群體中產生一定影響力后,此類粉絲在群體互動之間成為粉絲團體中的意見領袖,并擁有一批自己的粉絲。如經常在微博上搬運和翻譯的意見領袖們,往往會得到更多的微博轉發量和點贊量,其對于粉絲群體做出的一些行為也更容易得到效仿和追捧。圈內粉絲的喜愛能夠給產出者帶來成為互動中心的成就感和使命感,這也成為粉絲文化再生產行為持續下去的動力。

與此同時,當再生產作品沒有達到預期的被感知程度和群體認同時,許多粉絲會選擇中斷自己的再生產行為。雖然粉絲們進行的“免費”勞動沒有以金錢為目的,但是“禮物經濟”的模式要求接收者給出情感上的反饋。粉絲社群中的“禮物經濟”包含三個要素:給予、接受和回報,粉絲社群中的每一個成員都至少通過這三個要素中的一個來參與到這一交換體系中。對于粉絲而言,再生產作品作為“禮物經濟”中的禮物,可以用來創造和鞏固粉絲社群的結構和關系,當情感回報不足時,“禮物經濟”模式便瀕臨崩潰。而在技術賦能的情況下,這種情感上的反饋被數據化為轉發和點贊數量,文化再生產者會格外看重自己在媒介平臺的轉發和點贊數量,并以此為自己堅持寫作的動力。因此,媒介平臺數據化情感反饋的不足成為了粉絲再生產行為的重要控制力和終止條件。

四、結語

本文從技術賦能的背景下分析粉絲再生產這一行為,闡釋了粉絲自愿進行內容生產創造活動的內在心理動因和外在技術條件,為從技術環境變遷視角研究追星行為提供了思路——技術賦能使被賦能者擁有更多的自主性和獨立性以及自由發展的空間,從而擴大被賦能者的社會實踐半徑,技術賦能是促成粉絲再生產行為涌現的必不可少的因素之一,但同時也不否認社會政治經濟環境等因素的作用。另外,目前粉絲再生產過程中涌現出了大量優質內容創作者,如何利用這些“無償勞動者”的創意和作品,并將其轉化為可變現、可持續的產業模式,促進創作者個人價值與作品社會價值的實現,也是未來可以繼續探討的問題。

注釋:

①楊保軍、張成良:《論新興媒介形態演進規律》,《編輯之友》2016年第8期。

②巧東風:《大眾文化歷程》,廣西師范大學出版社2008年版,第447頁。

③Terranova,T.Free Labor.InScholz,T.(ed.).Digital labor:The internet as playground and factory.NewYork&Oxon:Routledge,2013:33-57.

④權璽、梁瑋:《試錯:數字經濟時代平臺型傳媒組織演化新路徑》,《新聞戰線》2018年第6期。

⑤喻國明、馬慧:《互聯網時代的新權力范式:“關系賦權”——“連接一切”場景下的社會關系的重組與權力格局的變遷》,《國際新聞界》2016年第10期。

⑥羅家德:《復雜:信息時代的連接、機會與布局》,中信出版集團2017年版,第39-40頁。

⑦劉晶晶:《公共傳播視野下我國網絡賦權的傳播特征》,《華中師范大學研究生學報》2015年第2期。

⑧吳麗娟:《媒介延伸論的前世今生——理解麥克盧漢》,南京大學出版社2015年版,第18頁。

⑨〔加〕麥克盧漢:《理解媒介——論人的延伸》,何道寬譯,商務印書館2000年版,第 33頁。

⑩張夢:《情感游戲與身份認同:韓劇字幕組粉絲群體研究》,南京大學碩士論文集2015年,第35頁。

楊夢斯:《媒介技術與文化》,西北大學出版社2017年版,第12頁。

〔美〕約翰·費斯克:《理解大眾文化》,王曉玨、宋偉杰譯,中央編譯出版社2001年版,第173-174頁。

趙勇剛:《文化政治與符號權力》,中國社會科學出版社2017年版,第140頁。

〔蘇〕巴赫金:《巴赫金全集第五卷——詩學與訪談》,白春仁、顧亞鈴譯,河北教育出版社1998年版,第160頁。

岳翀瑋:《新媒體用戶的文化再生產過程分析》,《今傳媒》2018年第8期。

Hellekson,K. A fannish field of value:Online fan gift culture. Cinema Journal,2009,48(4):113-118.

(作者余冰、楊立奇系北京師范大學新聞傳播學院碩士研究生;喻國明系教育部“長江學者”特聘教授、北京師范大學新聞傳播學院執行院長)

【特約編輯:紀海虹;責任編輯:李林】