體驗(yàn)教育理念下“社團(tuán)+基地”的實(shí)踐育人模式研究

摘要:體驗(yàn)教育作為一種行之有效的教育方式,目前在小學(xué)、初高中、高職高專以及本科教育中的應(yīng)用越來(lái)越普及。特別是在當(dāng)前產(chǎn)教融合協(xié)同育人理念下,如何更有效地深化校企合作、強(qiáng)化實(shí)踐育人、提升培養(yǎng)質(zhì)量,是高校專業(yè)改革和人才培養(yǎng)的核心和關(guān)鍵。本文積極探討了體驗(yàn)教育理念下,充分發(fā)揮專業(yè)型社團(tuán)在實(shí)踐育人的引領(lǐng)作用、校內(nèi)外基地在能力培養(yǎng)的示范作用,充分整合校內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源,培養(yǎng)高素質(zhì)、應(yīng)用型、技能型、復(fù)合型人才,有效緩解高校人才培養(yǎng)與企業(yè)實(shí)際需求脫節(jié)的矛盾,以促進(jìn)學(xué)生的全面進(jìn)步和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

關(guān)鍵詞:體驗(yàn)教育;實(shí)踐育人;社團(tuán)+基地

一、體驗(yàn)教育理念

“體驗(yàn)”,顧名思義,通過(guò)親身體會(huì)與感受來(lái)了解和認(rèn)識(shí)事物,其包括兩個(gè)層面的含義:行為體驗(yàn)是一種實(shí)踐行為,是親身經(jīng)歷的動(dòng)態(tài)過(guò)程;內(nèi)心體驗(yàn)則是在行為體驗(yàn)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的內(nèi)化、升華的心理過(guò)程,兩者相互依賴、相互作用。體驗(yàn)的方式主要包括:間接體驗(yàn)、直接體驗(yàn)、反思體驗(yàn)和體驗(yàn)內(nèi)化等。

“間接體驗(yàn)”又稱角色體驗(yàn),采用模擬化的方式,為學(xué)生設(shè)計(jì)多個(gè)角色,模擬企業(yè)、商店、機(jī)關(guān)和相應(yīng)崗位的情景,讓學(xué)生去進(jìn)行間接體驗(yàn)。

“直接體驗(yàn)”是讓學(xué)生克服過(guò)去預(yù)想不到的困難去完成有關(guān)“使命”,組織學(xué)生到企業(yè)、商店、機(jī)關(guān)去體驗(yàn)真實(shí)工作,在親身參與中獲得感知和感悟。

“反思體驗(yàn)”就是引導(dǎo)體驗(yàn)者對(duì)體驗(yàn)中的心理感受、情感體驗(yàn)、行為變化、活動(dòng)過(guò)程及效果等進(jìn)行深層次思考,強(qiáng)化體驗(yàn)效果,促進(jìn)自我認(rèn)識(shí)與評(píng)價(jià)。

“體驗(yàn)內(nèi)化”是體驗(yàn)反思的深化和提升,強(qiáng)調(diào)要明確體驗(yàn)活動(dòng)的外部行為與內(nèi)部過(guò)程之間的關(guān)系,借助外部活動(dòng)促進(jìn)、深化內(nèi)部體驗(yàn)。體驗(yàn)可以使學(xué)生廣泛接觸社會(huì),品味勞動(dòng)的艱辛,體驗(yàn)人間的溫情,增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感。

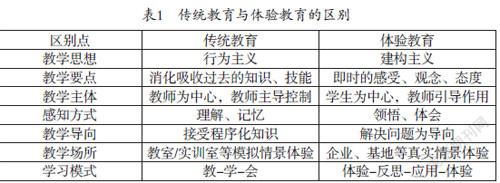

“體驗(yàn)教育”打破了傳統(tǒng)的教學(xué)模式,體現(xiàn)了以學(xué)生為主體的教育理念。學(xué)生通過(guò)親身參與,在實(shí)踐中認(rèn)識(shí)、明理和發(fā)展,通過(guò)反思獲得知識(shí)、改變行為,實(shí)現(xiàn)可趨向性目標(biāo)。通過(guò)開展體驗(yàn)式活動(dòng),讓學(xué)生“走出”課堂,在實(shí)踐中進(jìn)行“學(xué)習(xí)體驗(yàn)”、“行為體驗(yàn)”和“內(nèi)心體驗(yàn)”,在體驗(yàn)中感悟、收獲、成長(zhǎng),把教育要求內(nèi)化為品質(zhì),外顯為行為。

二、“社團(tuán)+基地”實(shí)踐育人模式

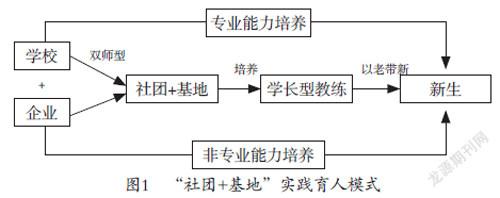

隨著我國(guó)高等教育的大眾化,高等教育與社會(huì)脫節(jié)、高校畢業(yè)生素質(zhì)與企業(yè)實(shí)際需求不符的矛盾日益凸顯,如何有效提升人才培養(yǎng)質(zhì)量、為區(qū)域經(jīng)發(fā)展輸送高素質(zhì)應(yīng)用型人才已成為高校可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。社團(tuán)作為大學(xué)生校園文化生活的重要組成部分,是第二課堂的重要陣地,更是學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)、專業(yè)體驗(yàn)、生活體驗(yàn)的重要場(chǎng)所。通過(guò)專業(yè)型社團(tuán)和校內(nèi)外實(shí)訓(xùn)基地的有機(jī)集合,實(shí)現(xiàn)第一課堂、第二課堂、第三課堂的有效聯(lián)動(dòng),針對(duì)性地開展體驗(yàn)教育,充分發(fā)揮實(shí)踐育人的引領(lǐng)性,對(duì)于提高學(xué)生的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的導(dǎo)向作用。

圖1 “社團(tuán)+基地”實(shí)踐育人模式

高校應(yīng)積極拓展校企合作的廣度和深度,建立校內(nèi)和校外體驗(yàn)教育實(shí)訓(xùn)基地。教師帶領(lǐng)優(yōu)秀學(xué)生深入企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)踐,將企業(yè)最新的用人理念及實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目帶回校園。教師借助專業(yè)優(yōu)勢(shì)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),掌握行業(yè)前沿信息,定期深入企業(yè)開展專項(xiàng)培訓(xùn),與企業(yè)共同制定人才培養(yǎng)、共同開發(fā)課程、共建實(shí)踐教育基地等,實(shí)現(xiàn)互利共贏。企業(yè)借助高校教師教科研能力服務(wù)企業(yè),吸收綜合素質(zhì)高、專業(yè)性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才,以調(diào)動(dòng)雙方的積極性,深化校企合作的廣度和深度,開拓多種合作形式,使校企合作落到實(shí)處。

三、“社團(tuán)+基地”實(shí)踐育人模式實(shí)施策略

(一)依托學(xué)生社團(tuán),構(gòu)建“傳承式”專業(yè)型團(tuán)隊(duì)

學(xué)生社團(tuán)是指學(xué)生為了實(shí)現(xiàn)共同意愿和滿足個(gè)人興趣愛好的需求、自愿組成的,按照其章程開展活動(dòng)的群眾性學(xué)生組織。通過(guò)教師指導(dǎo),面向在校生選拔對(duì)專業(yè)領(lǐng)域感興趣的優(yōu)秀學(xué)生組成社團(tuán),社團(tuán)成員在興趣愛好、價(jià)值觀、分工、章程等方面的約束下,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉,形成“傳承式”專業(yè)型團(tuán)隊(duì)。

(1)構(gòu)建專業(yè)技術(shù)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)。高校應(yīng)以校企協(xié)同的第二課堂實(shí)踐育人機(jī)制為平臺(tái),緊密結(jié)合社會(huì)發(fā)展最新趨勢(shì)和專業(yè)實(shí)際,融合重大事件、重要活動(dòng)、傳統(tǒng)節(jié)日等,積極開展特色鮮明的專業(yè)課外實(shí)踐活動(dòng),逐步顯現(xiàn)強(qiáng)化實(shí)踐能力和主動(dòng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求的人才培養(yǎng)特色。

(2)構(gòu)建學(xué)科競(jìng)賽實(shí)踐團(tuán)隊(duì)。學(xué)科競(jìng)賽對(duì)于推進(jìn)激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力、知識(shí)整合能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神有著積極的促進(jìn)作用。高校應(yīng)充分發(fā)揮“以賽促教、以賽促學(xué)、以賽促改、賽教結(jié)合”的機(jī)制作用,積極鼓勵(lì)學(xué)生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、專業(yè)技能大賽等,強(qiáng)化第一課堂專業(yè)技能,培養(yǎng)第二課堂動(dòng)手能力。

(3)構(gòu)建創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐團(tuán)隊(duì)。高校應(yīng)結(jié)合學(xué)生實(shí)際情況,將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育巧妙融入社團(tuán)活動(dòng),組建考研、軟考、招教、公務(wù)員、創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目、實(shí)體創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、企業(yè)課程實(shí)訓(xùn)等第二課堂創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新型學(xué)生社團(tuán)。按照“一支團(tuán)隊(duì)、一名負(fù)責(zé)教師、一個(gè)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、一類競(jìng)賽、一組實(shí)訓(xùn)”的“五個(gè)一”模式培育創(chuàng)新實(shí)踐項(xiàng)目和實(shí)體創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,豐富學(xué)生課余生活,推動(dòng)學(xué)生成長(zhǎng)成才。

(二)整合高校資源,建立校內(nèi)外實(shí)踐教育基地

在當(dāng)前教育主體多元化的背景下,高校已不是人才培養(yǎng)的唯一場(chǎng)所,企業(yè)、政府、家庭等在人才培養(yǎng)中的地位和作用越來(lái)越明顯。高校具有場(chǎng)地資源、師資及人力資源等優(yōu)勢(shì),同時(shí)高校師資教科研能力在行業(yè)發(fā)展中處于領(lǐng)先地位。高校應(yīng)整合優(yōu)勢(shì)資源,建立校內(nèi)外實(shí)踐教育基地,努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)課程校內(nèi)化、使學(xué)生與職業(yè)技術(shù)崗位“零距離”接觸,為鞏固理論知識(shí)、訓(xùn)練職業(yè)技能、全面提高綜合素質(zhì)的實(shí)踐性學(xué)習(xí)與訓(xùn)練提供平臺(tái)。

此外,高校應(yīng)深化校企合作,與業(yè)共建人才培養(yǎng)方案、共建課程與內(nèi)容、共建師資、共建實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)基地、共建產(chǎn)業(yè)學(xué)院,實(shí)現(xiàn)第一、第二、第三課堂聯(lián)動(dòng),全員、全時(shí)空、全過(guò)程育人。

(三)創(chuàng)新實(shí)施機(jī)制,突出實(shí)踐育人的系統(tǒng)性

(1)構(gòu)筑基地化機(jī)制。實(shí)踐基地是開展大學(xué)生第二課堂實(shí)踐的主要陣地。高校應(yīng)積極打造課內(nèi)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、課外實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、校內(nèi)外實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、第二課堂實(shí)踐平臺(tái)等,實(shí)現(xiàn)“課程植入、課程設(shè)計(jì)、技能實(shí)訓(xùn)、項(xiàng)目實(shí)習(xí)”的協(xié)同育人新機(jī)制。通過(guò)第二課堂活動(dòng)與教學(xué)實(shí)習(xí)基地、校企協(xié)同育人基地、學(xué)生就業(yè)基地相結(jié)合,發(fā)揮教學(xué)、科研、生產(chǎn)、育人一體的綜合功能,為學(xué)生成長(zhǎng)成才創(chuàng)造條件。

(2)強(qiáng)化項(xiàng)目化機(jī)制。高校師生在“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”申報(bào)、“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽申報(bào)、教師教學(xué)改革研究項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)踐育人教學(xué)成果獎(jiǎng)申報(bào)等方面,利用校企協(xié)同育人的實(shí)踐平臺(tái),優(yōu)化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),學(xué)生在教師指導(dǎo)下可跨學(xué)科專業(yè)組隊(duì),自行設(shè)計(jì)項(xiàng)目,促進(jìn)學(xué)科交叉和團(tuán)隊(duì)合作,激發(fā)學(xué)生的主動(dòng)性和創(chuàng)造性,使學(xué)生實(shí)踐活動(dòng)的參與面和影響面得以擴(kuò)展。

(3)融入課程化機(jī)制。教師把第一課堂不能完成的實(shí)踐項(xiàng)目,融入到第二課堂實(shí)踐平臺(tái)中,使第一課堂、第二課堂緊密結(jié)合,實(shí)現(xiàn)課內(nèi)外一體化。對(duì)實(shí)踐活動(dòng)的目標(biāo)要求、形式內(nèi)容、方法途徑等作出明確規(guī)定,并建立適合實(shí)際、真正對(duì)大學(xué)生有激勵(lì)作用的實(shí)踐考核評(píng)價(jià)機(jī)制。針對(duì)具有突出學(xué)術(shù)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值的實(shí)踐作品,組織骨干教師跟蹤輔導(dǎo),借助第二課堂實(shí)踐平臺(tái),把實(shí)踐成果向各類大賽的參賽作品孵化。

資金來(lái)源:云南省2018年高校本科教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目研究基金,項(xiàng)目編號(hào):JG2018292。

參考文獻(xiàn):

[1]張淑萍.校企協(xié)同育人、“社團(tuán)+基地+公司”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)模式新探[J].祖國(guó),2019,(07):233-234.

[2]王勇、張徐.“四位一體”校企協(xié)同育人模式新探——以高職經(jīng)管類專業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育為例[J].中國(guó)管理信息化,2016,19(12):252-253.

[3]何培育、楊虹.“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代校企協(xié)同育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育模式探索——以電子商務(wù)及法律專業(yè)為例[J].科技創(chuàng)業(yè),2018,(05):25-28.

[4]劉創(chuàng)明.基于校企協(xié)同育人模式下的學(xué)生社團(tuán)建設(shè)探索[J].才智,2016,(11):89-90.

[5]謝海、徐紫文.論“企業(yè)+社團(tuán)”模式對(duì)大學(xué)生求職成長(zhǎng)的影響——以大外智聯(lián)盟為例[J].文化創(chuàng)新比較研究,2019,(29):117-118.

作者簡(jiǎn)介:楊奎(1983.4~),男,河南信陽(yáng)人,云南工商學(xué)院,講師,碩士,研究方向:企業(yè)戰(zhàn)略和消費(fèi)者行為。

(作者信息:云南工商學(xué)院)