支持幼兒感受創意表達的快樂

張偉

一、多角度分析《誰的自行車》

一本圖畫書閱讀完,一般我都會問我自己三個問題:一是我為什么喜歡這本書?二是作者想要傳遞什么?三是通過這本圖畫書會促進幼兒哪些發展?

首先,《誰的自行車》是一本能夠激發幼兒想象力的圖畫書。通過“猜謎”的方式,圖畫書中出現的一輛輛奇特的自行車,拓展幼兒的想象,激發幼兒強烈的閱讀欲望。其次,這是一本能夠讓幼兒感受溫馨的圖畫書。書中每一輛自行車的獨特設計都考慮到了自行車擁有者自身的特點,很貼心、很溫馨。作者想要傳遞的是愛、是溫馨、是幸福。最后,這是一本能夠讓幼兒主動學習的圖畫書。這本書在激發幼兒想象力的同時,還能認識不同的動物,感受每一種動物所獨有的外形特征或生活習性。幼兒在猜想“這是誰的自行車?”的過程中,會積極主動開動腦筋根據自行車的細節特點大膽猜想,并且可以根據畫面的提示調整自己的答案,在解釋每一輛專屬小主人的自行車獨特特點的同時,也在相互傾聽中豐富了對動物的認知。

二、活動過程

圖畫書的活動我們可以分為以下五步:

第一步:自主閱讀,主動猜想

老師把圖畫書《誰的自行車?》投放到班級內的閱讀區,參與閱讀區活動的幼兒自發的拿起新書像往常一樣按序開始閱讀。之后幼兒之間就開始主動溝通。孩子們一邊討論,一邊猜想繼續閱讀。等書全部看完后,討論的過程還持續了一會兒。

先讓幼兒自主閱讀的目的有三:一是讓孩子可以自己通過看圖來與圖畫書互動,減少對成人和文字的依賴。二是通過觀察、傾聽幼兒對圖畫書的交流,分析并確定幼兒對圖畫書的興趣點。三是能觀察到幼兒已經具有的一些閱讀習慣和需要糾正的問題,把握住個別教育的契機。

在這個過程中我們發現:第一,幼兒有基本的閱讀習慣,情緒輕松、愉悅。第二,由于書中的文字量較少、又很常見,從始至終幾乎都在重復一個問題,畫面內容很清晰,大多數幼兒通過自主閱讀能夠對故事內容有大致的了解。第三,幼兒在猜想過程中急于看答案,并且猜想結果和書中的答案有很大的出入,說明幼兒對動物典型特征的認知以及猜想的線索不是很明晰。第四,自主閱讀的過程中,我發現了孩子對動物不同的自行車的興趣點。

第二步:細致觀察,推理解釋

根據前期觀察發現,幼兒對書中畫面反映的內容有非常濃厚的興趣,但對于謎底卻常常有些驚訝,原因有二:一是孩子們對書中的動物只有初步認知,但缺乏較深入的了解,如對它們的生活習性及特征不是很清楚。二是忽視畫面細節,沒有注意到細節和故事之間的聯系。所以在猜想的過程中總是急于看答案。

針對以上問題,教師的方法和策略如下:第一,鼓勵幼兒自發主動地選擇適宜的方式增加認知。因大班幼兒已經具有“獲取知識的方法和能力”,我們鼓勵幼兒閱讀后選擇自己熟悉的、喜歡的方式去了解書中小動物的主要特征,豐富自己的認知經驗。第二,集體閱讀。集體閱讀可以幫助幼兒整理零散的閱讀經驗,使其系統化、條理化,還可以幫助幼兒獲得新的閱讀經驗。

這次我們嘗試在集體閱讀中,用問題引導教學法來引發幼兒對畫面進行細致觀察,大膽根據細節猜測并想象故事內容的目的。

1.聚焦大象的自行車提出問題.引導幼兒細致觀察畫面,嘗試推理想象

問題:①大象的自行車有哪些功能?哪些功能是其他自行車上沒有的?為什么要專為大象設計這些功能?②大象為什么要一邊騎車一邊噴水呢?⑧農民伯伯種地的時候,會用耙子耙地,有疏松土壤的作用。大象為什么一邊耙地,一邊用鼻子澆水呢?④還有哪個小動物的自行車有特殊的功能?為什么要這么設計呢?

解析:依據《3-6歲兒童學習與發展指南》語言領域的“閱讀與書寫準備”的目標2:“5-6歲幼兒能根據故事的部分情節或圖書畫面的線索猜想故事情節的發展,或續編、創編故事”的精神,我們嘗試利用循序漸進的,具有指向性的問題來引導幼兒學會觀察細節,逐步發現推理的線索:自行車上的每一個小功能、小零件都有存在的意義,它們可以幫助推測故事內容。有了這一發現,孩子們就開始主動觀察畫面中的每一個細節,然后根據這個細節大膽地推測故事。在尋找答案的過程中,不僅豐富了幼兒的想象,培養幼兒邏輯思維能力,而且調動幼兒語言表達的愿望,為深入閱讀提供有效的保證,也進一步提高了幼兒觀察的目的性、細致性、持續性、邏輯性。

2.提出發散性問題,調動幼兒認知,整體梳理豐富經驗,培養邏輯思維能力

問題:你最喜歡書中哪一輛自行車?這輛自行車的什么設計最貼合動物的需要?

解析:在圖畫書的帶領下,幼兒主動把自己知道的動物小知識跟自行車獨有的特點進行了相互貫通、重新建構,合理地解釋了書中自行車造型各異的原因。然后,我們又一起梳理了書中提到的小動物的特點。孩子的認知水平、邏輯思維能力和語言表達能力在共同梳理、歸納、分享交流自行車與小動物特點的過程中得到了有效提高。

第三步:感知體驗,探索發現

在深入理解這本書之后,孩子們有了要給其他動物設計專屬自行車的愿望。創作出與書中不一樣的自行車,于是我們開始了創作之旅:當孩子們想要拿起筆開始設計自行車時,才發現似乎沒有他們想象的那么簡單。在分享環節,孩子們相互看完作品都笑了,有的車座在車把上,有的車只有輪子,還有的自行車的車把居然在兩個車輪的中間……再想想繪畫過程中,有大部分幼兒拿著筆想了想就說“我會騎,我不會畫”。自行車對于大班的幼兒來說,就是一個大玩具,但是他們對這個大玩具從來沒有真正地、細致地觀察過,也不知道自行車一些主要零件的名字、用途。所以,一落到紙面上,孩子們就感覺到無從下筆。這個結果,對我來說也是意外的。

孩子們需要了解認識自行車。于是,我們班級真的迎來了一輛成人的自行車,孩子們立刻圍上去一起進行觀察和討論。活動前,我提出了三個問題:①你能說出自行車上有哪些小零件?②一輛自行車由哪些小零件組成?自行車上的哪些小零件是必須具備的?如果沒有這個小零件會發生什么?⑧應該如何愛護我們的自行車?想通過活動,讓孩子為了達到目的,而在學習中有意識地控制自己的行為,努力克服遇到的困難,做事有始有終。孩子完成任務意識和能力的培養,不僅能為他們入小學做好充分的準備,而且能為孩子的一生奠定良好的素質基礎。

我們不僅請幼兒觀察真實的自行車,老師還在網上下載了視頻《自行車構造說明》,幼兒在觀看視頻講解自行車的構造時特別認真,這個活動不僅提高了幼兒對自行車構造的認知,還開闊了幼兒眼界,豐富了幼兒生活經驗。經過實際觀察自行車,聽專業人士講自行車構造,加上有層次、有深入的三個問題過后,孩子們對自行車的了解漸漸深入,筆下的自行車也越來越生動。

解析:孩子的學習是聽過就忘記,看過就記住,做過就理解。這句話很好地闡明了孩子的思維學習方式:直接行動思維認識理解的速度優于具體形象思維,更優于抽象邏輯思維。因此,為幼兒創設直接感知,親身體驗,動手操作的機會,是幫助幼兒進行探究性學習的重要途徑。在觀察、認知自行車的這個活動中,老師利用不同層次的三個問題引領幼兒經歷了三個階段性:自由探究階段(老師了解幼兒的已有經驗)一一引導探究階段(幼兒直接感知卜一一分享交流階段(幫助幼兒提升目標經驗)進行探究活動。

在問題二的探究過程中,我們開了一場辯論賽。就是孩子自由分成兩隊,通過自己的已有認知、已有生活經驗來討論“自行車上的哪些小零件是必須具備的?為什么?”活動中,孩子們口齒伶俐地回答對方的問題,辯論臺下作為聽眾的幼兒,也很認真地傾聽,聽的過程也是知識重建的過程,也要鼓勵和關注他們。

經過答辯,我們記錄下自行車必不可缺的零件。

第四步:回歸自我,大膽表達

通過觀察、體驗、自由畫和辯論,幼兒對自行車有了較深的認識,對自行車上的零件名稱、用途能夠娓娓道來時,我提出新任務:“動物都有自己的專屬自行車,我們也來給我們自己設計一輛專屬自行車吧!”給自己設計一輛專屬自行車,滿足自己的需求,孩子迫不及待地把自己的需要及想象全部展示出來。

這一次,我們選擇了刮畫紙。

下面這幅作品的小作者是一個男孩子,他說: “我的自行車要有一個電風扇,后座帶一塊電池,讓電風扇隨時給我吹風,這樣每次我騎車出汗時,姥姥就不會說,出汗了,不許騎車了,不然要感冒發燒了!”孩子還用小線段繞圈表示風扇在旋轉。后座上的電池還用閃電的標志,加上一個“電”字表示這是能發電的電池。

解析:為自己創造一輛專屬自行車,孩子感覺到一種無比的興奮。因為在創造的過程中,幼兒能夠行使自己關于“創造的權利”,雖然孩子的有些想法看似天馬行空,但是我們要做的就是給予他們尊重、肯定、支持。為何不在感知體驗后,讓孩子直接創造動物的專屬自行車?這么做的目的有三:一是老師能夠在這個過程中了解到孩子通過觀察對自行車的認知程度。二是孩子還是對自己的需求更加熟悉,更加自然。三是任何活動,最終都要回歸到孩子的生活,讓他們對周圍的事物有一個更深入的認識。

第五步:發揮想象,創意表達

通過閱讀活動、觀察活動和繪畫活動,幼兒對自行車有了深入的認識和理解后,我們又回到了圖畫書,開始續編故事《誰的自行車》,鼓勵幼兒創意想象,大膽表達。為什么選擇續編故事呢?借助圖畫書線索,引導幼兒續編故事,有利于調動幼兒已有經驗,啟發幼兒想象出合理又大膽的情節,幫助幼兒展開豐富的想象,既發展了幼兒的語言表達能力,又發展了幼兒的創新性思維。我們不滿足幼兒只把故事講述出來,還鼓勵他們嘗試運用多種方式把自己創編的故事保存下來。

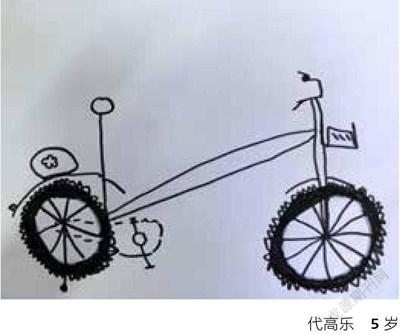

右邊這張作品最大的亮點是加長的車座,車座上居然有三只小雞。我問孩子,你為什么要這么設計雞媽媽的自行車呀?孩子大聲說:“雞媽媽一次會生出一個蛋,但是它一次能孵化出很多小雞。雞媽媽會用心的照顧這些小雞,它們一家出行的時候,這么多雞寶寶坐在哪里呢?我就把雞媽媽自行車的后座加大又加長,這樣,就能夠坐很多很多只小雞了。”孩子的想法非常溫馨,為了讓雞媽媽外出時不放棄一只小雞,孩子努力讓車座加長。

解析:這本書除了能夠吸引孩子主動參與閱讀,還留下了很大的創意想象空間,孩子們在創編、續編故事的過程中,把自己已經具有的認知點和自行車的特征進行了重新建構,而這些重新建構的點,如:車座可以加長,腳踏板可以增多,車把可以提高等等,都是建立在創意想象的基礎上的,在這個創意表達的過程中孩子們不僅體驗到了創意表達帶來的快樂,還體會到了成功的快樂。

活動延伸:騎自行車比賽

伴隨著探索活動的深入,孩子們不再滿足只是“靜”,而是摩拳擦掌的想“動”起來。看來只有實戰才會讓孩子獲得滿足。于是我們決定舉行騎車比賽的活動。通過統計發現我們班幼兒19人會騎四輪車,15人會騎兩輪車,我們決定開展兩種比賽。接著我們又一起商量制定比賽時間、規則、場地、比賽線路以及自我保護的要求,孩子們選用操場當比賽的場地,又結合自己已有的創設戶外運動場地的經驗設置了一些路障,使比賽增加了挑戰性。比賽前在場地中設置各種障礙,幼兒沿S形路線繞過障礙,到達轉彎處,掉頭回到起點,以全程所用時間的長短作為評價標準。比賽開始,在全園幼兒以及教師的吶喊聲、加油聲中,參賽的孩子們鼓足力氣,小腿飛快地蹬著腳踏板,一個個像一陣風似的沖過終點。比賽結束后,孩子們手拿獎狀,臉上洋溢著燦爛的笑容。比賽更增添了孩子們對自行車的樂趣促使他們身心健康快樂地成長。

三、活動反思與分析

《這是誰的自行車》是一本典型的科學類圖畫書,通過教師和幼兒共同閱讀思考、大膽猜想和創意表達充分調動已有經驗,使幼兒在邊猜邊表達的過程中豐富動物的習性和特征,發展邏輯思維能力、表達創造能力及發現解決實際問題的能力幼兒的學習品質得到了有效提高。

在和孩子們一起閱讀、探索這本圖畫書的過程中我越來越深的感受到,一個活動的開端始于教師對于一本優秀圖畫書的選擇和分析。要想發揮一本圖畫書的最大價值,一定要從結構、圖文關系、蘊含的教育價值、藝術表現手法、版式等方面詳細的分析這本書,然后提煉出這本圖畫書的關鍵詞,這樣我們才能找準圖書的關鍵點和可能的拓展點。此外,每一本書,孩子和老師的興趣點、探究點可能是不一樣的,教師一定要尊重幼兒,做到觀察、傾聽、對話、理解幼兒的想法在前,設計支持在后。教師可能會有一些預設,但這些預設只是一個大框架,而不是必須的步驟,要緊隨孩子的腳步而逐步前行。

以圖畫書為引子的系列活動還有可以進一步推進之處,如,應充分挖掘家長資源,增強家園共育的合力。以后在開展圖畫書活動的時候,可以先嘗試在家庭中閱讀,發揮家長“一對一的針對性、實效性”。這樣具有實踐性的活動能夠有效幫助幼兒提升、增加生活經驗。然后,再回到幼兒園,老師在與孩子一起梳理、提升、拓展、豐富這些經驗。如此交替的家園互動可以建立經驗的聯系和對接,逐步讓家長從旁觀者轉變為參與者,從參與者轉變為合作伙伴,讓家長更主動地融入到班級活動中來,發揮家園攜手教育的最大效應。