全球化、要素分化與回應性危機

田野 劉小雨

【內容提要】作為二戰后第一個進入德國聯邦議會的民粹主義政黨,德國選擇黨的興起給德國政治生態帶來了極大的震動。德國選擇黨大獲成功是由全球化沖擊下德國國內受損者的不滿和德國政黨體系中的回應性危機這兩個因素共同造成的。在參與國際經濟競爭的過程中,德國的物質資本所有者和高技能勞動力作為充裕要素受益,低技能勞動力作為稀缺要素受損。歐債危機和難民危機發生后,高端制造業和銀行業從業者要求維持歐元區、鼓勵移民融入,而低技能工人反對救援債務國、抗議接收難民。后者在德國既有的政黨體系中陷入了沒有代言人的困境:傳統左翼政黨社會民主黨為了吸引中間選民犧牲了低技能工人的利益,傳統右翼政黨更是缺乏對勞工的階級代表性,導致德國主流政黨中缺少對這些全球化受損者呼聲的回應。德國選擇黨雖然是極右翼政黨,但由于其反歐元、反移民、反難民等反全球化的口號得到了低技能工人的支持,從而快速成長。

【關鍵詞】經濟全球化?低技能勞動力?回應性危機?德國選擇黨?民粹主義

政治學里的一項共識是:在西方社會中,工人階級傾向于支持左翼政黨,而中產階級選民會把選票投給右翼政黨。Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan, eds., Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (New York: Free Press, 1967), pp.1-64.然而這一共識在這次席卷北美和西歐的民粹主義運動中被打破了,越來越多的中產階級選民支持左翼政黨,大量的工人則成為右翼政黨的支持者。在美國,以勞工為基石的民主黨候選人頻頻為華爾街精英和富商說話,而商人出身的特朗普(Donald Trump)則打著復興傳統制造業的旗號,贏得了受去工業化沖擊最大的藍領工人的支持;在法國,曾經是共產黨或社會黨選民的工人階級,積極地投票給極右翼政黨國民陣線的領導人馬麗娜·勒龐 (Marine Le Pen);在德國,新興的極右翼政黨德國選擇黨(Alternative für Deutschland,AfD)吸引了大量來自傳統左翼選民的選票。

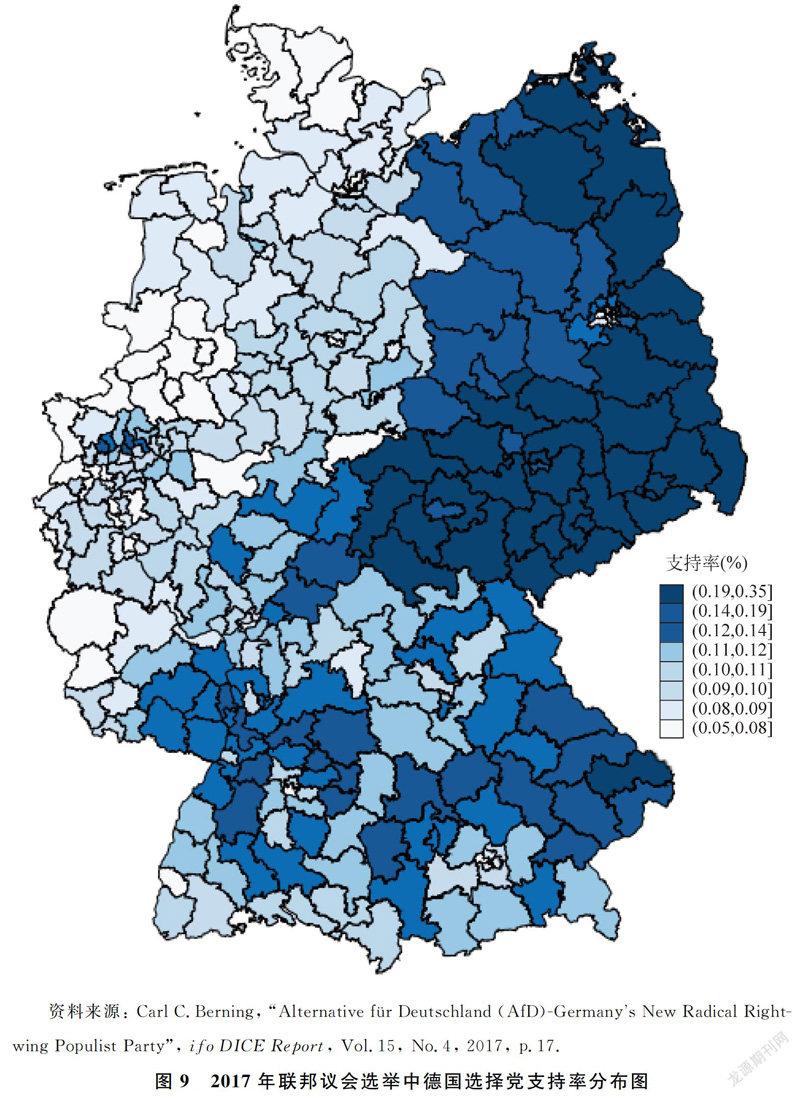

德國選擇黨是2013年2月在柏林注冊成立的政黨。在幾個月后舉行的聯邦議會選舉中,這個成立僅僅半年的政黨,在沒有完整的競選綱領的情況下就獲得了4.7%的支持率,和擁有50多年歷史的自由民主黨(Freie Demokratische Partei, FDP)的支持率相近。僅僅是因為德國的選舉制度設置了5%的最低入席門檻,這個稚嫩但勢頭強勁的政黨才被攔在了聯邦議會的大門之外。在2017年9月24日舉行的聯邦議會選舉中,選擇黨出人意料地獲得了12.6%的支持率,作為第三大黨和第一大在野黨進入議會,這是二戰后首個進入德國聯邦議會的極右翼政黨。在薩克森州,選擇黨成為最受歡迎的政黨,支持率更是超過聯盟黨和社民黨。與之前德國極右翼政黨的不同之處在于,選擇黨的支持者多為低技能工人、失業者和退休老人。簡而言之,在政治光譜上明顯處在極右翼的選擇黨成功吸引了大量來自傳統意義上左翼政黨選民手中的選票,成為此次選舉中最大的贏家。

由于德國選擇黨成立僅6年多,學界對其的專門研究還比較有限。愛爾海默(Kai Arzheimer)、貝爾布伊爾(Nicole Berbuir)、魯赫特(Dieter Rucht)等人從外部沖擊——歐債危機和難民危機——給德國人民帶來的危機感角度解釋了選擇黨受歡迎的原因,魯赫特進一步將其歸納為“經濟上被剝奪感”“政治上被邊緣化”“文化上迷失感”這三大原因。參見:Kai Arzheimer, “The AfD: Finally a Successful Right-Wing Populist Eurosceptic Party for Germany?” West European Politics, Vol.38, No.3, 2015, pp.535-556; Nicole Berbuir, Marcel Lewandowsky and Jasmin Siri, “The AfD and Its Sympathisers: Finally a Right-Wing Populist Movement in Germany?” German Politics, Vol.24, No.2, 2015, pp.154-178; Dieter Rucht, “Mobilization Against Refugees and Asylum Seekers in Germany: A Social Movement Perspective,” in Sieglinde Rosenberger et al.eds., Protest Movements in Asylum and Deportation (Switzerland: Springer, 2018), pp.225-245.瑪麗安娜·杜達索娃(Marianna Dudasova)認為,選擇黨的成功不僅僅是出于需求側,即國內社會經濟問題;更是出于供給側,即德國選擇黨的組織能力、領導能力、政治主張,幫助其擴大了對選民的吸引力。Marianna Dudov, “Alternative for Germany—More than a Fleeting Phenomenon,” Society and Economy, Vol.39, No.3, 2017, pp.429-449.西蒙·弗朗茲曼(Simon Franzmann)觀察了早期德國選擇黨的成長和主張,他將選擇黨的主張區分為“宣傳策略”和“競選戰略”:前者指選擇黨及其領導人在主流媒體和公開講話中利用民粹主義言論博取關注;后者則指選擇黨在德國東部各州選舉和歐盟議會選舉的成文競選主張中采取更“溫和的”“主流的”政策,以獲取更多選票。Simon Franzmann, “Calling the Ghost of Populism: The AfD's Strategic and Tactical Agendas until the EP Election 2014,” German Politics, Vol.25, N0.4, 2016, pp.457-479.自選擇黨誕生以來,同濟大學德國研究中心就對這一快速擴張的極右翼政黨予以關注,每年度的《德國發展報告》都介紹了選擇黨的發展狀況,并持續追蹤了其在各聯邦州議會的參選表現。鄭春榮主編:《德國藍皮書:德國發展報告(2014、2015、2016、2017)》,北京:社會科學文獻出版社。黃萌萌借助“政治環境”的分類和2006—2017年德國政治環境中9種類型選民比例的變化情況來解釋選擇黨崛起、全民政黨式微、政黨格局碎片化的趨勢。黃萌萌:《“政治環境”視角下德國政黨格局的新變化》,《歐洲研究》2018年第6期,第131—150頁。龍萌瑤則研究了兩德統一以來東德地區的社會變遷對選民政治行為的影響,認為人口流失、老齡化、高失業率等經濟因素造成的被剝奪感導致了左翼黨選民流失、選擇黨支持率上升。龍萌瑤:《民粹主義政黨對左翼政黨的沖擊——以選擇黨、左翼黨在東德地區的選舉表現為例》,《當代世界與社會主義》2018年第6期,第149—156頁。總體來看,既有研究更多地著眼于社會底層人民出于經濟利益受損或基督教傳統文化受侵蝕而產生的恐懼和反抗情緒,或者是選擇黨卓有成效的宣傳和選舉策略,但并沒有系統性地解釋全球化如何導致德國底層人民利益受損的傳導機制,也沒有深入說明在傳統政治光譜中傾向于支持左翼政黨的中下層勞工現在反而支持極右翼政黨這一反常識的現象。

鑒于既有研究的不足之處,本文將考察全球化如何影響德國國內不同集團的成本—收益分配,尤其是如何引起處于社會底層的低技能工人在政治上的不滿和反對,進而促使德國選擇黨崛起。本文認為,德國選擇黨大獲成功是由全球化沖擊下德國國內受損者的不滿和德國政黨體系中的回應性危機這兩個因素共同造成的。

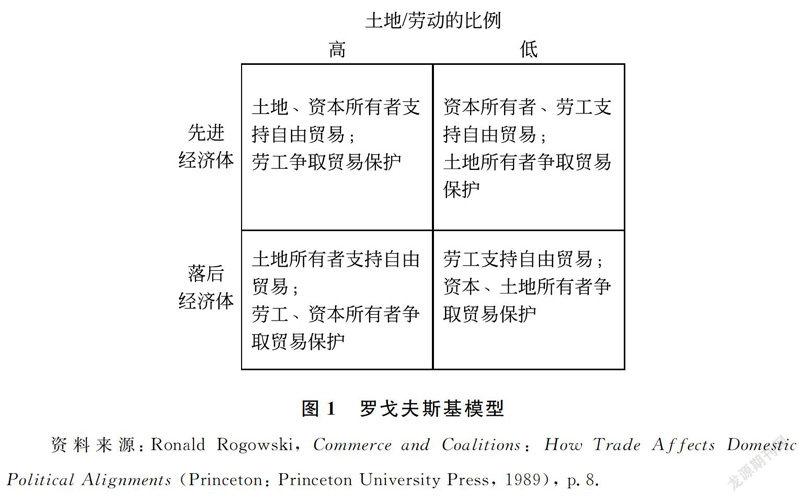

一、 人力資本與勞動力要素的分化: 對羅戈夫斯基模型的修正

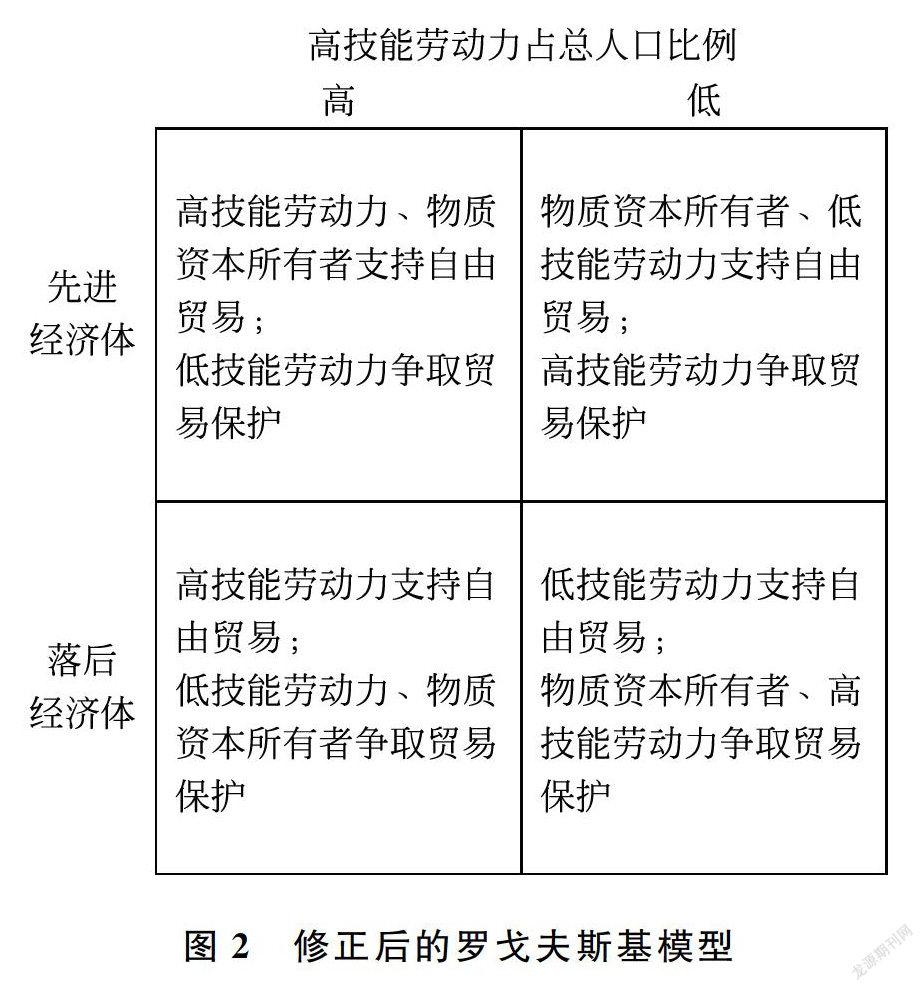

根據赫克歇爾—俄林(Heckscher-Olin)模型,一個國家在進行國際貿易時,出口的是使用本國相對充裕的生產要素生產的商品,而進口的是使用本國相對缺乏的生產要素生產的商品。斯托爾帕—薩繆爾森(Stolper-Samuelson)定理則進一步指出,充裕要素的所有者以及生產商會因為貿易保護而受損(或因貿易自由化而受益),相反,稀缺要素的所有者及廣泛使用稀缺要素的廠商會因為貿易保護而獲益(或因貿易自由化而受損)。基于斯托爾帕—薩繆爾森定理,羅納德·羅戈夫斯基(Ronald Rogowski)在《商業與聯盟:貿易如何影響國內政治聯盟》中闡述了國際貿易對國內不同要素所有者之間的分配的影響:國際貿易的擴張使一個國家充裕要素的所有者受益,使稀缺要素的所有者受損;國際貿易的收縮使一個國家充裕要素的所有者受損,使稀缺要素的所有者受益。作為一名政治學家,羅戈夫斯基也提出了關于國內政治過程的假設:國際貿易的受益者會尋求擴展自己在政治生活中的權力,而國際貿易的受損者則會要求捍衛自己在政治生活中的權力。Ronald Rogowski, Commerce and Coalitions: How Trade Affects Domestic Political Alignments (Princeton: Princeton University Press, 1989), p.5.在上述基礎上,羅戈夫斯基著眼于傳統的三要素——土地、勞動力和資本,按照發達/落后經濟體(考慮資本要素充裕程度)和土地/勞動比(對比土地要素和勞動力要素充裕程度),提出了2×2的理論模型。

但是,由于《商業與聯盟:貿易如何影響國內政治聯盟》的成書時間較早,羅戈夫斯基在書中主要討論的是1840—1914年、兩次世界大戰之間以及二戰后到20世紀80年代初期的國際貿易與國內分化的情況。而自20世紀70—80年代以后,傳統三要素模型越來越難以解釋當今世界經濟對國內政治的影響。值得注意的是,羅戈夫斯基在書中已發現其三要素模型無法解釋英國在兩次世界大戰之間的階級沖突,因此他提出了一個推測,即隨著農業在發達經濟體逐漸式微,一個新的三要素模型——勞動力、人力資本和物質資本,將有助于更好地理解問題。

Ronald Rogowski, Commerce and Coalitions: How Trade Affects Domestic Political Alignments (Princeton: Princeton University Press, 1989), p.82.不過,羅戈夫斯基認為這仍然只是推測。實際上,作為最早實現現代化的發達經濟體,英國率先培育了新的要素作為比較優勢的來源,即人力資本。二戰后,特別是20世紀70年代以后,伴隨著新自由主義全球化的發展,信息技術的突飛猛進和勞動分工的不斷深化深刻地改變了國際貿易格局,人力資本要素在發達國家已經從勞動力要素中分離出來。經濟學家在經驗研究中已發現,三要素模型并不能完全解釋發達國家間的貿易及其帶來的收入分配差距。比如弗蘭克·科弗斯(Frank Corvers)和安德列斯·格力浦(Andries de Grip)就將高級熟練工人和普通勞動工人區分開來,解釋了高等熟練勞動力和技術知識兩種人力資本要素對要素同質化程度高的發達國家間國際貿易流向的影響。Frank Corvers and Andries de Grip, “Explaining Trade in Industrialized Countries by Country-specific Human Capital Endowments,” Economic Modelling, Vol.14, No.3, 1997, pp.395-416.

作為一種生產要素,人力資本指的是對生產者進行普通教育、職業培訓等投資而獲得的知識和技能的積累。在現代經濟體系中,人力資本的概念將具有高人力資本特征值的高技能勞動力和依靠簡單勞動獲取工資的低技能勞動力區分開來。不同于傳統制造業對自然資源或廉價勞動力的依賴,當今知識經濟更注重人力資本對經濟發展的貢獻度,因此高技能勞動力越來越成為一個國家的重要生產要素,也成為國家在全球經濟競爭中比較優勢的重要來源。當一個國家的高技能勞動力充裕時,就會更多地發展需要高技能勞動力的行業,比如教育、醫療、金融、精密儀器等,該國的高端制造業和現代服務業在國際貿易中就處于比較優勢地位;而當一個國家的高技能勞動力缺乏而低技能勞動力充裕時,它就會更多地發展如建筑業、紡織業等勞動密集型產業,該國的低端制造業在國際貿易中就處于比較優勢地位。

出于勞動產出和工資報酬的考慮,高技能勞動力雖然可以從事低技術工種,但他們通常不會選擇技術含量低的職業;低技能勞動力由于受教育水平的限制,也無法跨越技術和知識障礙去從事高技術工種。因此,兩種勞動力在勞動力市場上可以加以區別。本文將高技能勞動力和低技能勞動力劃分為兩個不同的要素。一般而言,一個國家的高技能勞動力和低技能勞動力不可能同時充裕或同時短缺,因此本文用高技能勞動力占總人口的比例衡量一個國家在這兩個要素上的稟賦。也就是說,高技能勞動力占比高,表明高技能勞動力充裕、低技能勞動力稀缺;而高技能勞動力占比低,則表明高技能勞動力稀缺、低技能勞動力充裕。據此,我們對羅戈夫斯基模型進行如下修正,如圖2所示。

這樣,我們就把羅戈夫斯基土地、勞動力和資本的三要素模型修正為新的三要素模型,即物質資本所有者、高技能勞動力和低技能勞動力三要素模型。本文將在這個修正后的羅戈夫斯基模型基礎上來分析經濟全球化對德國國內社會分化的影響。

二、 德國參與經濟全球化的要素稟賦

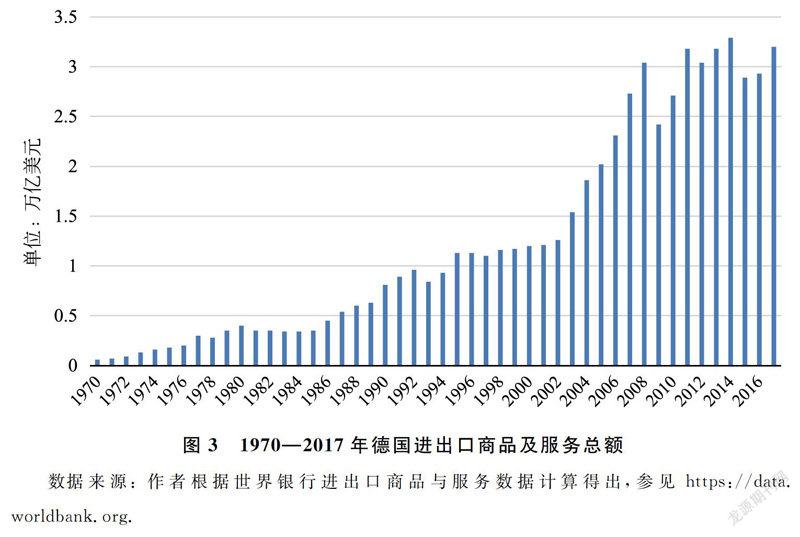

德國一直是全球貿易的積極參與者。得益于中國加入世貿組織和歐盟的第五次擴大,德國的進出口總量在21世紀前10年中迅速增長(見圖3)。盡管受到了2008年全球金融危機和一些地區性經濟危機的影響,但德國經濟總體上一直高度受益于經濟全球化和區域一體化。

在德國國民經濟體系中,以2017年的數據核算,第一產業產值僅占全年總產值的0.7%,全國從事農業生產的人口不到勞動力市場總人數的2%根據德國聯邦統計局公布數據,2017年全年德國農業部門的GVA(Gross Value Added,增加值總額)為207億歐元,三大產業GVA總額為29112.82億歐元。,因此在分析當前德國參與國際貿易的要素稟賦時,繼續將土地作為生產要素并不合時宜。本文按照德國的實際情況采用修正后的羅戈夫斯基模型,即物質資本、高技能勞動力和低技能勞動力這一新的三要素模型。

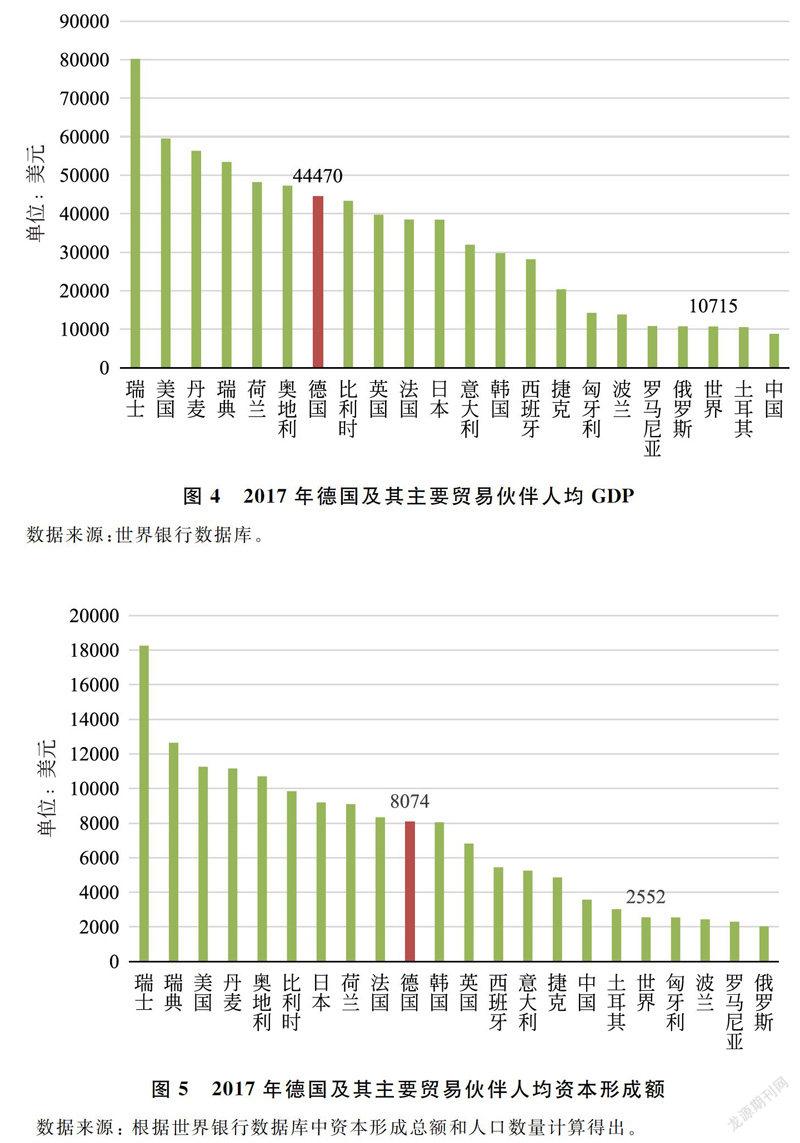

關于一國物質資本的充裕程度,查爾斯·索耶(Charles Sawyer)、理查德·斯普林克 (Richard L.Sprinkle)和多米尼克·薩爾瓦多(Dominick Salvatore)都采用資本與勞動的比率即人均資本量來考察W·查爾斯·索耶、理查德·L·斯普林克:《國際經濟學》,劉春生等譯,北京:中國人民大學出版社,2010年,第64頁;多米尼克·薩爾瓦多:《國際經濟學》(第8版),朱寶憲等譯,北京:清華大學出版社,2004 年,第103頁。,徐康寧、王劍則用人均GDP來衡量徐康寧、王劍:《要素稟賦、地理因素與新國際分工》,《中國社會科學》2006年第6期,第70頁。。本文采用人均GDP和人均資本形成額這兩個指標來衡量德國資本的充裕程度。2017年德國人均GDP達到44470美元,在其主要貿易伙伴中排第7位(見圖4);人均資本形成額為8074美元,在其主要貿易伙伴中排第10位(見圖5)。由于德國的主要貿易伙伴為歐盟28國,所以其人均GDP和資本形成額在其主要貿易伙伴中僅處于中等偏上水平,并無突出之處;但在全球范圍來看,德國的這兩項指標為世界平均水平的3~4倍,德國在國際貿易中仍屬于資本充裕的發達國家。

被稱為“人力資本之父”的經濟學家西奧多·舒爾茨(Theodore W.Schultz)認為,接受教育是獲得人力資本的最基本投資手段。西奧多·W·舒爾茨:《論人力資本投資》,吳珠華等譯,北京經濟學院出版社,1990年,第9頁。因此本文采用勞動力人口中(25歲以上)擁有學士及以上學位人口在總人口中所占比例來衡量高技能勞動力的相對充裕程度。根據OECD(Organization for Economic Cooperation and Development,經濟合作與發展組織)的統計,2014年德國擁有學士學位的人口占總人口的14.7%,擁有碩士和博士學位的人口占比分別為10.8%和1.3%,高于OECD和世界平均水平,在其主要貿易伙伴中也位列前茅(見圖6)。此外,德國發達的職業教育也幫助德國培養了大批優秀的高技術制造業工人:德國的職業教育分為職業學校培養體系和企業—學校共同培養的學徒制度,其中65%的高中畢業生接受了學徒制教育,全德15歲以上人口中超過一半擁有職業教育文憑。

周紅利、張萬興:《人力資本理論視域的德國現代學徒制研究》,《高教探索》2014年第4期,第48頁。這些接受了職業教育的勞動力在就業市場和工作崗位上展現出了與崗位需求相匹配的專業技能,與未接受高中以上教育的勞動力相比更能滿足現代化制造業的生產需要,由此構成了德國制造業競爭力的重要來源。這些高技能勞動力在就業市場上處于優勢地位,在工資收入、社會地位上與從事經營管理工作的人才并無實質性差異,實際上成為德國龐大中產階級的重要組成部分。

出于要素劃分的相對性,一個勞動力無法同時被定義為高技能勞動力和低技能勞動力。與德國充裕的高技能勞動力相比,作為生產要素的低技能勞動力在國際貿易中則相對稀缺。一方面,德國老齡化嚴重,勞動人口較少;另一方面,由于經濟發展水平、匯率等因素的影響,與發展中國家和東歐國家相比,德國的勞動成本相對較高。因此,德國國內低技能勞動力的相對稀缺導致了低技能勞動力在國際競爭中的劣勢地位。

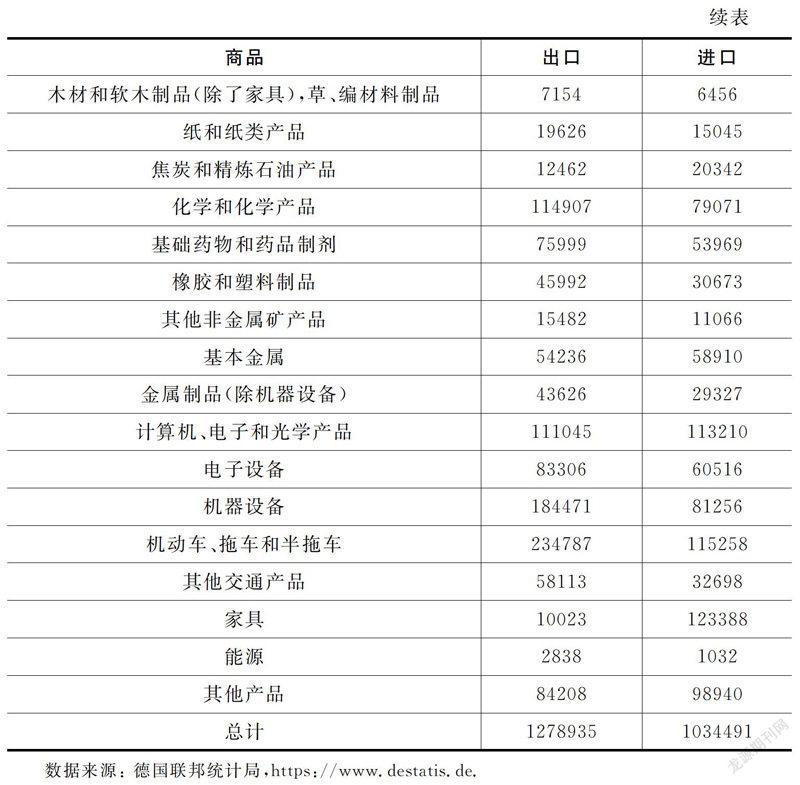

綜上,與其主要貿易伙伴相比,德國在要素稟賦上屬于物質資本和高技能勞動力充裕、低技能勞動力稀缺的國家。2017年德國聯邦統計局公布的數據顯示(見表1),德國主要出口產品為汽車、電子設備、機械設備和化學產品,主要進口產品則是能源、金屬等原材料以及家具、服裝、食品等勞動密集型產品,這與德國的生產要素充裕程度相匹配。

三、 經濟全球化與德國國內要素所有者的分化

二戰后,德國通過大規模出口高端工業制成品而快速從戰爭的損傷中恢復過來,并成為歐洲經濟的“發動機”。戰后幾十年時間里,德國的出口額位居世界前列,并長期保持著“出口冠軍”的位置,2016年德國商品及服務出口額占其GDP比重達到46.2%。“德國制造”有著享譽全球的良好聲譽,以汽車及零部件制造、機械設備、化工產品、電子設備為代表的高端制造業出口額占其總出口額的半數以上,這些領域的德國企業以其產品的無可替代性占據了國際貿易的優勢地位,成為國際市場上獨一無二的供應商。德國的工業競爭力不僅來源于充裕的物質資本,更來源于德國社會中廣泛存在的高技能勞動力。除了高等教育體系中培養出的科技創新和管理人才之外,德國的雙元制職業教育培育出了大量適合從事高科技產品和精密儀器制造的工程師。這些從事制造業的高技能勞動力不僅能獲取豐厚的勞動報酬,還具有較高的社會地位,因此他們與物質資本所有者一道成為國際貿易的受益者。

經濟全球化和歐洲一體化不僅為德國的出口制造業提供了廣闊的市場,還進一步降低了德國制造業的成本。自20世紀90年代以來,德國制造業不斷通過產業轉移和離境貿易的形式,將產業鏈中勞動成本高、產業附加值低的初級工業制成品制造和產品組裝轉移到原料和勞動力成本更低的東歐國家。近十余年來,盡管在國際收支平衡賬面上,德國對匈牙利、捷克、波蘭、羅馬尼亞等國表現為貿易逆差,但是上述國家廉價的原材料和勞動力提升了德國工業制成品的國際競爭力;Anke Hassel, “The Paradox of Liberalization — Understanding Dualism and the Recovery of the German Political Economy,” British Journal of Industrial Relations, Vol.52, No.1, 2014, p.64.同時歐元的流動抹平了德國與歐元區內東歐、南歐國家間的匯率差異,使歐元區其他國家失去了通過本幣貶值來刺激出口的匯率工具,而本身就具有良好口碑的德國制造業在歐元區內貿易中占據了絕對的優勢地位。

不同于英國和美國金融行業以市場為導向、吸納成千上萬中小型投資者共同參與的模式,德國金融業的主要參與者是德國境內規模不一的銀行。在歐元區誕生之前,德國的銀行專注于服務國內工業企業,較少參與全球金融市場的操作;而歐元區誕生之后,統一貨幣使得金融資本在歐元區內部可以完全自由流動,消除了匯率波動帶來的市場風險,同時歐元區內部的融資成本趨同,原來需要以比德國高3~4倍利率才能從資本市場融通到資金的南歐國家現在可以搭上德國良好信譽的便車以極低的成本融資,希臘、意大利、西班牙等國家開始無視《馬斯特里赫特條約》中設定的3%赤字率和60%債務率的紅線,大量發行國債向市場借貸。由于通過工業制成品的出口積累了大量的貿易盈余,德國在金融賬戶上必須大量購買其他國家的資產、向外進行投資才能保持其國際收支平衡。因此,擁有充足資產的德國銀行業開始大量購進歐元區國家的中長期國債,自此,南歐國家獲得了大量的資本,而德國銀行業也得以輸出過剩的金融資產、獲得投資機會。自2007年泛歐實時全額自動清算系統(TARGET2)啟動以來,德國資本大量流入南歐國家。根據IMF(International Monetary Fund,國際貨幣基金組織)的統計,截止到2011年8月,德國在TARGET2中的盈余擴大到3900億歐元,成為TARGET體系中最大的債權國,而債務國在其中的赤字則高達4040億歐元。Hans-Werner Sinn and Timo Wollmershaeuser, “Target Loans, Current Account Balances and Capital Flows: the ECB's Rescue Facility,” International Tax and Public Finance, Vol.19, No.4, 2012, p.472.

根據修正后的羅戈夫斯基模型,國際貿易導致了財富和收入在物質資本、高技能勞動力和低技能勞動力之間不平等的分配。一方面,德國物質資本和高技能勞動力要素所有者作為充裕要素所有者,在參與全球化的過程中獲得了更多的財富和收入;另一方面,德國的低技能工人,尤其是那些處于進口競爭部門和勞動密集型產業的工人,作為稀缺要素所有者在國際貿易和全球分工中利益受損。

21世紀初,歐元正式流通、歐盟東擴以及中國加入世界貿易組織,對德國經濟產生了重大的影響,來自發展中國家的廉價消費品大量進入歐盟市場,對德國低端制造業形成了沖擊。杜塞爾多夫競爭經濟學研究所對1990—2010年德國與東歐和中國的開放貿易進行回歸檢驗發現,進口競爭的增加導致了德國工人預期雇用時間和收入的減少,同時自由貿易的福利效果在國內部門分布不均:競爭力強的高技術行業和高技能工人在貿易中受益,生產水平較低的行業和低技能工人則遭受到了嚴重的打擊。

Wolfgang Dauth, Sebastian Findeisen and Jens Suedekum, “Adjusting to Globalization-Evidence from Worker-Establishment Matches in Germany,” DICE Discussion Paper, No.205, pp.23-27.由于低技能工人的工作技能往往固定于某一特定行業或特定企業,其作為勞動力的流動性遠低于高技能工人。一旦貿易開放導致低技能工人所在的公司破產或部門萎縮,他們很難再找到一份與其技能相匹配的工作,因此低技能工人是全球化進程中德國國內首當其沖的受損者。

由于貿易領域受到來自發展中國家廉價制成品的沖擊,德國國內低端制造業逐漸萎縮。與此同時,由于歐盟東擴和內部市場中生產要素的自由流通,為了追逐更低的生產成本,德國的一些企業紛紛將初級產品加工或輕工業工廠轉移到東歐地區。20世紀90年代后期以來,德國與東歐十國的貿易往來占德國GDP比重從1994年的2%上升到2006年的7%以上,而從德國設立在斯洛伐克和匈牙利的子公司的進口額分別占從兩國進口總額的65%和40%。

Dalia Marin, “Germany's Super Competitiveness: A Helping Hand from Eastern Europe,” VoxEU.org, June 20, 2010, https://voxeu.org/article/germany-s-super-competitiveness, 訪問時間:2019年4月30日。產業轉移使得國內低技能工人的就業機會進一步減少。

20世紀60年代,制造業的快速發展使德國產生巨大的勞動力缺口。東西德的隔離使得西德無法從東德引進勞工,西德政府大量引進了來自南歐和中東北非的“客籍勞工”。德國分別與意大利(1955年)、西班牙(1960年)、希臘(1960年)、土耳其(1961年)、摩洛哥(1963年)、葡萄牙(1964年)、突尼斯(1965年)和南斯拉夫(1968年)簽訂協定,招募“客籍勞工”以補充國內勞動力。這些外籍勞動力占總就業人口的比重從1961年的1.7%迅速提升到了1973年的11.9%,人數達到260萬。

李欣:《二戰后德國移民潮流》,《德國研究》2005年第3期,第31頁。在之后的半個多世紀中,這些“客籍勞工”及其通過團聚法進入德國的親屬乃至他們的后代(即二代、三代移民)數量不斷增長,其中最多的就是來自土耳其的勞動移民,人數達到150萬。由于本身受教育程度低、缺乏相關就業技能,這些勞動移民在德國國內大多數從事低技術含量、工作條件較差的制造業和低端服務業,并且更能接受低薪酬,因此與德國國內的中低技能工人形成了就業競爭,造成德國國內中低技能工人的失業率提升。根據德國聯邦就業服務局(FEA)的統計,2017年8月德國共有116萬中低技能勞動者處于失業狀態,占總失業人口的55%;與此同時,德國勞動力市場中需要中低技能工人的崗位僅占總崗位的23%。Dieter Braeuninger and Marc Schattenberg, “German Labour Market Policy, Much Remains to be Done!” Deutsche Bank Research, 2017 (Frankfurt: Deutsche Bank AG, 2017), p.6.

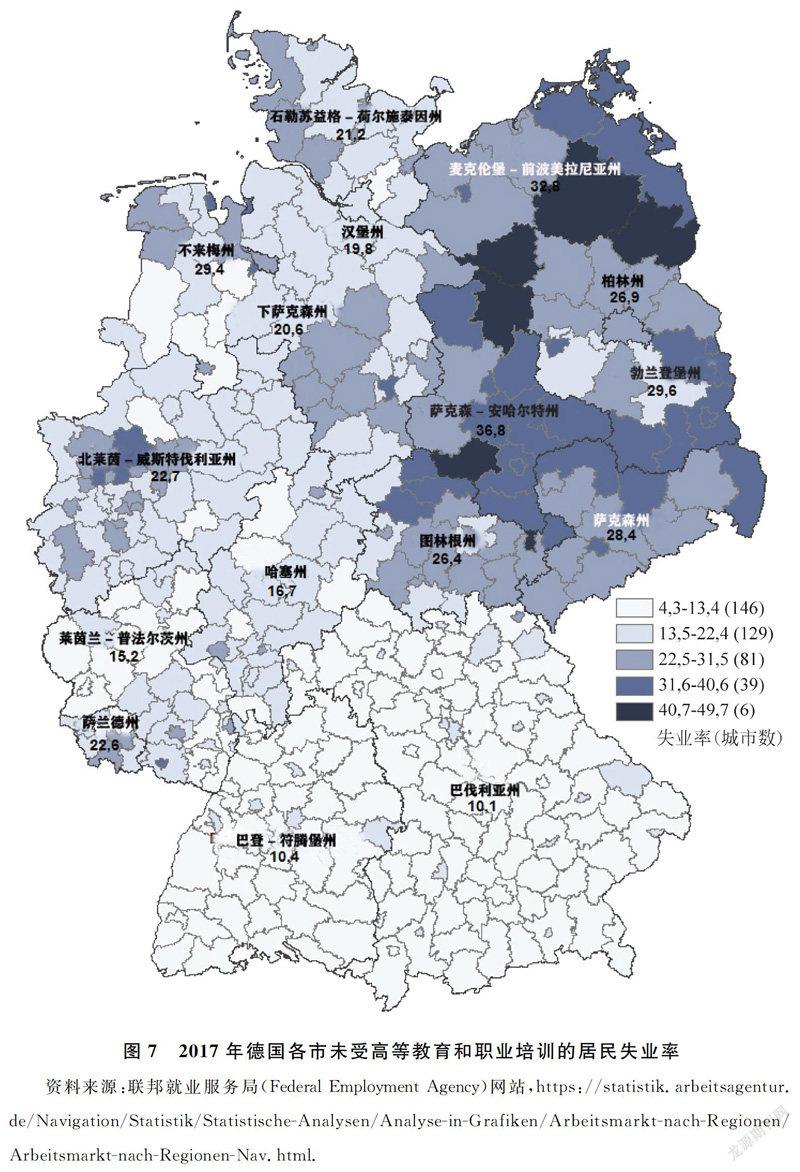

低技能工人和高技能工人的就業率差異在德國經濟地理上反映為,制造業更為先進的西德平均失業率遠低于東德。由于經濟基礎差、基礎設施和教育水平相對落后,東德在兩德統一后的30年時間內一直未實現經濟趕超,時至今日,其經濟體系中低端制造業和服務業的比例仍高于西德,勞動人口中高技能勞動力的比例則遠低于西德。

Karl Brenke, “Eastern Germany Still Playing Economic Catch-up,” DIW Economic Bulletin, Vol.4, No.11, 2014, p.16.此外,由于地理原因,東德在廉價勞動力和原材料等要素上與前經濟互助委員會國家相比并不具備比較優勢,因此更易受到歐盟東擴帶來的沖擊,導致失業率上升。Richard R Ochmann, “The First EU Eastern Enlargement, Impacts on the German Economy and Public Perceptions,” Institute for World Economics, Hungarian Academy of Sciences, Working Paper, No.158, 2005, p.23.同時,由于受到來自發展中國家廉價鋼鐵進口的沖擊,德國傳統煤鋼生產區魯爾區近幾十年來也經歷著嚴重的經濟衰退,社會中長期失業人口比重較高(見圖7)。

經濟全球化和歐洲一體化也導致了德國高端制造業和低端制造業工人的工資差距逐漸拉大。根據德國聯邦統計局公布的數據,從事原油開采、汽車制造、醫療化工、電子產品和機械制造等高端制造業的工人平均工資為低技能勞動密集型行業工人的2~3倍(見表2)。自2008年金融危機以來,中下層民眾生活貧困化趨勢加劇,雖然目前德國的失業率僅有3.5%,為近幾十年來最低水平,但事實上這是對就業市場進行改革的結果:與其他國家的企業進行裁員以應對金融危機不同,德國企業更偏好于讓員工減少勞動時間和“額外休假”,事實上減少了勞動者的工資。Anke Hassel, “The Paradox of Liberalization — Understanding Dualism and the Recovery of the German Political Economy,” British Journal of Industrial Relations, Vol.52, No.1, 2014, pp.74-75.默克爾政府為了鼓勵婦女和失業者參加勞動,設置了大量“臨時就業”的崗位,這些崗位多數是家政勞動、餐飲服務等低收入的工作,每周工作時長不超過20小時,這與接受失業補助獲得的救助金沒有顯著的差異。此外,2015年之前德國一直沒有實行最低工資法,導致從事低端制造業和服務業的就業者的工資缺乏基本保障。

簡而言之,作為充裕要素的所有者,德國的制造業、金融業和高技能工人通過大量出口商品和跨國投資,在全球化和歐洲一體化中大大獲益;作為稀缺要素所有者,低技能工人在開放貿易中不斷受到來自發展中國家尤其是東歐的廉價勞動力的沖擊,越來越難以找到合適的工作、獲得足夠的收入,成為全球化和歐洲一體化的主要受損者。

四、 債務與難民危機中德國不同要素所有者的偏好

歐洲債務危機和難民危機是歐洲一體化和歐洲多邊政治發展的關鍵節點。歐債危機爆發后,德國在成員國緊急救援、歐洲金融穩定基金以及歐洲穩定機制等救援機制中頻繁出資,成為救援機制中最大的出資國,并與法國一道促成了財政契約的達成。是否應該對歐債國家進行救援這一問題引起了德國國內政治的重大分歧,大量德國民眾表示拒絕為其他國家的錯誤買單,并對默克爾政府的援助政策提出抗議。難民危機爆發后,默克爾提出了“我們能做到”(Wir schaffen das)的口號,使得大量來自中東北非的難民涌入德國境內,帶來了福利、治安、社會融入甚至是宗教等方面的一系列矛盾。一方面,難民加重了德國的財政負擔,分流了德國底層人民的社會福利;另一方面,一些偽裝成難民的“圣戰分子”給德國國內治安帶來了極大的隱患,導致了大量德國民眾的強烈不滿。可以說,歐債危機和難民危機都引起了德國國內的政治分化與政策爭論。

作為經濟全球化和歐洲一體化的受益者,德國的物質資本所有者和高技能工人積極鼓勵默克爾政府對債務國進行援助,維持歐元區完整和歐元匯率穩定。一旦歐元區崩潰,歐元區其他國家恢復各自的主權貨幣后,為了緩和經常賬戶的巨大赤字,必然會競相采取貨幣貶值的策略以促進出口、抑制進口,這對于德國出口制造業不啻重擊,因此德國的出口制造業有強烈的意愿維持歐元區的統一和完整。歐債危機爆發前,德國政府和私人機構就大量持有南歐國家的國債和私人債務,而在之后的救援政策中德國更是提供了大量的救援資金。如果債務國破產或退出歐元區,德國的銀行業將受到劇烈的沖擊。有德國學者就認為,“希臘回到以前的貨幣德拉克馬將會減免它原有的債務,使世界范圍內的銀行和企業受損——首當其沖的就是投資于原先‘有利可圖的’希臘國債的德國、美國銀行機構等。希臘退出歐元區,意味著可能出現‘雷曼兄弟破產’的翻版”烏爾里希·貝克:《德國的歐洲》,袁杰譯,上海:同濟大學出版社,2014年,第18頁。。因此,德國高端制造業和銀行業在歐債危機的救援問題上,主張對陷入債務危機的歐元區國家進行救援,并在歐盟層面承擔大量的出資義務,以維持歐元區的團結和穩定。以壟斷資本和高端制造業企業為主體的德國工業聯邦聯合會(BDI)在援助希臘和歐洲穩定機制問題上率先對執政聯盟進行游說,要求德國對深陷債務泥潭的歐元區國家伸出援手,然而非壟斷資本、家庭企業和勞工的反對意見并沒有被采納。Andreas Kemper, “AfD, PEGIDA and the New Right in Germany,” in Giorgos Charalambous ed., The European Far Right: Historical and Contemporary Perspectives (Oslo: PRIO Cyprus Centre & Strasbourg: Friedrich-Ebert-Stifung, 2015), p.44.

在外來移民和難民問題上,德國的制造業也十分歡迎移民甚至是難民的融入。由于德國的老齡化問題嚴重,德國人口常年處于負增長狀態。據預測,到2030年,德國的總人口將凈減少500萬左右,同時65歲以上老年人口將增加800萬;到2050年,德國的就業人口預計將從目前的4100萬降至2600萬。老齡化給社會經濟發展和福利體系帶來嚴峻的挑戰,而移民和難民的進入可以很好地補充德國勞動力不足的問題。按照工資趨同理論,當工資較低的外國勞動力向工資較高的德國遷移時,兩國的工資會發生趨同,從而降低德國企業的生產成本,進一步提升德國制造業的國際競爭力。德國就業市場與職業研究所(IAB)的研究顯示,移民和難民進入德國雖然會對中低技能工人造成就業沖擊,但是長期來看,可以有效地彌補德國勞動力不足的問題、降低工資成本、促進經濟增長。Enzo Weber and Roland Weigand, “Identifying Macroeconomic Effects of Refugee Migration to Germany,” IAB-Discussion Paper, No.20, 2016, p.10.

與此同時,作為開放經濟的受損者,德國的低技能工人不得不承受高失業率和低工資。盡管根據卡爾·波蘭尼 (Karl Polanyi)所描述的市場和社會之間的“雙向運動”,國家可以對受損者進行補償以換取受損者支持開放,但當跨行業勞動力流動性較低時,補償不一定能夠幫助勞動者獲得穩定收入,因此在使勞動者支持開放經濟政策上所產生的效果也較為有限。周強:《補償何時能換來對全球化的支持——嵌入式自由主義、勞動力流動性與開放經濟》,《世界經濟與政治》2018年第10期,第129—155頁。德國中央銀行的調查報告顯示,市場上16%的職位需要學士及以上學位,64%的工作需要至少完成學徒制學業,只有20%的工作向沒有受過專業或職業訓練的人開放。Dieter Braeuninger and Marc Schattenberg, “German Labour Market Policy, Much Remains to be Done!” Deutsche Bank Research (Frankfurt: Deutsche Bank AG, 2017), p.3.在德國,一個年輕人年滿16歲進行學校教育分流之后,需要至少3年的時間才能完成學徒制訓練,而職業學校平均畢業時限則需要5年。Holger Bonin, “Wage and Employment Effects of Immigration to Germany: Evidence from a Skill Group Approach,” IZA Discussion Paper, No.1875, 2005, p.8.由于學徒制和職業培訓一般都是由學校和企業共同完成的,所教授的技能也都與從事本行業工作密切相關,因此當一名勞動者想調整自己從事的行業、在就業市場上尋得一份新的工作時,他需要付出大量的時間成本。由此可見,德國的跨行業勞動力流動性較低,國家的補償政策對撫平全球化沖擊造成的工資差異效果甚微。作為開放貿易的受損者,低技能工人不得不對全球化采取反對的態度。

在歐債危機問題上,這些中下階層民眾就表達了對維持歐元區和救援債務國的反對意見。他們認為,希臘通過作弊手段進入歐元區,并且為維持高福利政策在政府和私人部門大舉借貸,造成巨額財政赤字。針對普通希臘人55歲就可以退休,而施羅德的改革將德國人的退休年齡推遲到67歲的情況,一些德國人質問:“為什么我們要為55歲以后就可以躺在海灘上曬太陽的希臘人一直工作到67歲呢?”徐棄郁:《猶豫的“領導者”——透析歐債危機中的德國》,《世界知識》2011年第17期,第33頁。他們將自身福利水平下降的原因歸咎為債務國的“好吃懶做”,不愿意為他國的錯誤買單,因此對“歐盟人”的心理歸屬感下降,對德國承擔歐盟各種開支的不滿情緒則不斷上升。

難民危機爆發后,德國國內反難民情緒激增。據統計,德國政府每年在每位難民身上至少花費1.5萬歐元,而德國長期失業者的社會救濟金每月只有404歐元。2016年聯邦政府財政預算中預撥了61億歐元用于難民的安置和融入,但實際花費高達160億歐元,而按照德國財政部的估算,到2020年聯邦層面對難民問題的支出可能要高達930億歐元。

彭大偉:《德國難民問題支出至2020年預計約930億歐元》,中國新聞網2016年5月15日,http://news.china.com.cn/live/2016-05/15/content_36058950.htm, 訪問時間:2018年8月3日。由于語言障礙、就業技能缺乏等問題,難民短期內很難融入德國的就業市場。在2015年進入德國的100萬難民中,只有8.9萬人找到了工作,通過培訓后能滿足德國就業要求的難民最快也需要兩年才能進入就業市場。2016年只有6%的適齡難民被雇用,而在2013年這個比例是31%。大量難民的涌入對德國的財政系統和社會福利造成了沉重的負擔,而且產生了與德國本地居民爭奪醫療、教育、社會保障等公共服務的問題。相對于物質資本要素所有者和高技能工人,收入水平較低且更依賴社會保障的低技能工人更容易產生這種“福利沙文主義”(welfare chauvinism)情緒。從2015年以來德國反對難民的游行示威和針對難民的襲擊事件的地理分布來看,失業率更高的東德地區對難民的反抗更為激烈,而參與者也大多是受教育程度不高的普通工人、失業者和激進的青年學生。Dieter Rucht, “Mobilization Against Refugees and Asylum Seekers in Germany: A Social Movement Perspective,” in Sieglinde Rosenberger et al. eds., Protest Movements in Asylum and Deportation (Switzerland: Springer, 2018), p.232.

簡而言之,在歐債危機和難民危機中,高端制造業和銀行業要求維持歐元區、鼓勵移民融入,低技能工人反對救援債務國、抗議接受難民。作為稀缺要素所有者,低技能工人反對默克爾政府救援債務國和接受難民的政策。在歐債危機中,他們反對用德國人的錢為債務國買單,而難民危機則進一步刺激了他們在經濟上的被剝奪感,導致反難民情緒高漲。

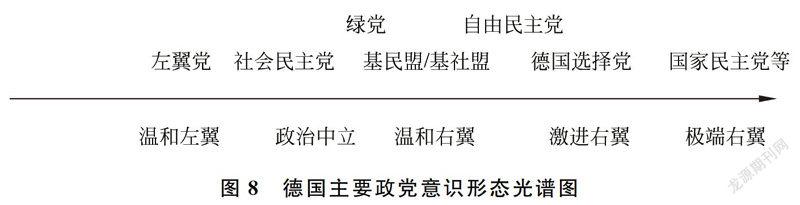

五、 德國政黨體系的回應性危機

作為聯結公民和政府的橋梁,政黨對選民的利益訴求作出回應既是代議制民主的關鍵所在,也是其正當性和合法性的基礎。西蒙·伯恩斯切爾:《民主化與拉美回應性政黨制度的出現》,靳呈偉譯,《國外理論動態》2012年第2期,第26—27頁。20世紀90年代以來,德國聯邦議會一直保持著基民盟/基社盟、社會民主黨、自由民主黨、綠黨和左翼黨的五黨模式(見圖8)。但作為政治光譜上的左翼政黨,社會民主黨和左翼黨并沒有積極有效地回應德國中下層勞工特別是低技能工人的訴求,其他政黨同樣也沒有回應這些選民的訴求。德國政黨體系的回應性危機為選擇黨的崛起提供了政治空間。

作為一個產生于工人運動的政黨,德國社民黨可以追溯到1863年成立的全德工人聯合會和1869年成立的德國社會民主工黨。長期以來,社民黨一直視自己為工人階級和社會中下層的代表。盡管1959年社民黨通過《哥德斯堡綱領》來清除意識形態的“包袱”,宣稱“社民黨已經從一個工人階級政黨變成一個人民的政黨”,選民基礎也更多地擴散到職員和公務員等新社會中間階層弗蘭茨·瓦爾特:《德國社會民主黨:從無產階級到新中間》,張文紅譯,重慶出版社,2008年,第91—97頁。,但總體而言它仍是一個傳統的中左翼政黨。20世紀末開始,歐洲的社民黨發現他們傳統的選舉基礎——產業工人正在萎縮,這迫使他們在選舉策略中趨向政治中立以吸引更多選民。Russel Dalton and Martin Watternberg, eds., Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies (New York: Oxford University Press, 2002), p.63.1998年德國大選,德國社民黨候選人施羅德(Gerhard Schroede)擊敗了連續執政16年的科爾(Helmut Kohl)成為新一任總理。當時德國由于戰后幾十年的福利國家制度對國家財政的消耗,以及東西德統一后對東德的轉移支付,正面臨著經濟停滯、高赤字、高福利支出、高失業率、居民和企業賦稅沉重等一系列經濟社會問題。面對以上問題,施羅德在1999年制定了“新中間派”政策,即德國版的“第三條道路”,提出進行稅收制度改革和養老保險金改革。2002年8月,施羅德領導下的勞動力市場現代服務委員會向聯邦政府提交了一份關于勞動力市場改革的提案,即“哈茨報告”,提出要改變對勞動力市場過多干預的方針。2003年1月,施羅德所在的社民黨主席團通過了《2003年度具體綱領》和《威斯巴登聲明》,統稱“2010改革議程”,旨在改革德國的福利體系,減少國家提供的服務。施羅德對國家福利的削減和對工人保護的削弱沉重打擊了社民黨最大的支持者——藍領工人和社會弱勢群體,社民黨與工人階級的關系急劇惡化。20世紀80年代初,社民黨在參加工會的工人中可獲得68%的選票;到2005年,社民黨只在其中獲得了55%的選票,這一比例在東德甚至低至32%。Russel Dalton and Martin Watternberg, eds., Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies (New York: Oxford University Press, 2002), p.63.社民黨原先希望通過“新中間派”政策吸引更多中間選民和中產階級的選票,但是這一部分新的支持者并不能彌補其左翼支持者的流失。雖然此后在2008年金融危機和2010年歐債危機中社民黨提出了一些提高社會福利、保護低收入者的政策,但是施羅德改革造成的社民黨在工人階級和社會弱勢群體中的形象惡化并沒有好轉。社民黨支持者從1998年的2000萬下降到2009年的1000萬,在2017年大選中僅有953萬。對于那些在社民黨改革時期被打擊的核心支持者來說,“資源并不能滿足所有人”的恐慌在2015年難民危機爆發之后重新傳播開來。Jorg Michael Dostal, “The Crisis of German Social Democracy Revisited,” The Political Quaterly, Vol.88, No.2, 2017, p.238.即便社民黨在2017年大選時推出遠離國內政治、曾經擔任歐洲議會議長的馬丁·舒爾茨(Martin Schulz)作為總理候選人,但在上一執政周期內社民黨主席加布里爾與德國總理默克爾在難民政策上的配合仍使不少工人遷怒社民黨。

左翼黨作為原先東德地區主要政黨民主社會主義黨的繼承者,在施羅德“新中間派”政策改革之后吸收了原社民黨中的左翼分子,可以說其在意識形態上比社民黨更能代表弱勢的中下層勞工。但是由于左翼黨成立時間較短,且與西德的工人階級聯系不夠,雖然在2005年和2009年選舉中吸引了一部分社民黨流失的選票,但是這一部分選民很快在2013年和2017年大選中又將選票改投給了選擇黨。而在東德地區,社民黨和左翼黨組成的執政聯盟并沒有很好地抵制新自由主義帶來的結構性壓力。面對全球化帶來的沖擊,東德居民對自身經濟狀況和生活條件感到不滿,最終在選舉中將這些不滿表現為選票另投。在難民危機中,左翼黨出現了強烈的黨內分歧,多位黨內領袖在難民問題上表達了歡迎難民、反對右翼排外意識形態的立場,因此也失去了充滿危機感的下層選民的選票。2017年大選中,由于選擇黨分走了左翼黨在藍領工人和失業者中的選票,左翼黨在東德各州平均支持率下降了5.1%。Jonathan Olsen, “The Left Party in the 2017 German Federal Election,” German Politics, Vol.27, No.1, 2018, pp.131-135.

作為中間偏左政黨,綠黨“從學術界和技術專家中新的受教育階層獲得了對自己各種活動的支持”Peter Mair and Richard Katz, “Changing Models of Party Organization and Party Democracy, the Emergence of the Cartel Party,” Party Politics, Vol.1, No.1, 1995, p.18.。基于社會價值觀從“物質主義”向“后物質主義”轉變,綠黨更關注公民權利、公民社會的參與權、對自然環境的保護以及個人解放等非物質化的價值需求,從而吸引了科技型中小企業、學者和技術專家等這些社會中以高技能勞動力作為生產要素的群體。顯然,綠黨不可能為爭取低技能勞動力的支持而放棄其高技能勞動力的基本盤。當默克爾力推的歐洲穩定機制和歐洲財政契約法案遭到當時執政聯盟內基社盟和自民黨反對時,正是綠黨的支持才使得兩項機制在聯邦議會中以超過2/3多數的贊成票通過,從而克服了救援歐債國家的國內政治阻礙。

政黨體系中的中右翼政黨更不可能對中下層勞工的訴求作出回應。作為一個以天主教因素為紐帶吸引廣泛政治支持的政黨,基民盟代表了雇主和社會中上層人士的利益。基民盟與雇主協會聯系緊密,同時與大壟斷財團、金融集團、鋼鐵和化工財團關系密切。陳志斌:《德國政體教程》,上海:華東師范大學出版社,2007年,第156頁。基社盟作為一個地方性政黨,其價值觀與基民盟相近,但主要活動范圍在巴伐利亞州。基民盟和基社盟作為有長期良好合作關系的基督教姊妹黨,在德國政壇上一直是保守的基督教徒和資本家的代言人。以中小企業主和中產階級作為主要支持者的自由民主黨,核心理念是支持經濟自由主義和全球化,主張改善投資環境、創造就業機會、減少稅收以促進經濟增長、降低社會福利、增加市場活力。在歐債危機和難民危機中,基民盟一直主張維護開放的經濟秩序,主動提出救援鄰國、吸納難民的政策。執政聯盟中基社盟雖然提出了反對意見,但由于其政治影響力主要局限于巴伐利亞州而沒有激起大的水花。自由民主黨作為主要的右翼在野黨,在歐債危機和難民危機中也沒有及時扛起疑歐主義的大旗、與執政黨劃分出明顯的界限,因此對持有反全球化態度的中下階層選民也缺少吸引力。

可以說,正是德國政黨體系在面臨全球化分配不均問題時出現的回應性危機,促使選擇黨在德國政壇中異軍突起。在歐債危機和難民危機發生后,那些經濟上受損的低技能工人和社會弱勢群體認為現有的各政黨均沒有回應他們的呼聲,而打著強烈排外旗號的選擇黨則呼應了他們對全球化沖擊的恐慌與抗拒。

德國選擇黨在誕生之初就以退出歐元區、恢復德國馬克作為其首要政治主張。在2013年聯邦議會選舉時,選擇黨的競選綱領反復提到“有序地解散歐元區”、重新恢復國家的貨幣主權,其激進的反一體化和反救援主張吸引了大批來自低技能工人、失業者的選票。時任選擇黨領導人盧克在公開講話中說道:“歐元就是一個根本性的錯誤,它綁架了德國,使德國和債務國一起陷入金融危機。”選舉之后,德國民調網站Bundeswahlkompass對不同政黨的支持者進行了價值觀調查,針對“德國應該廢除歐元并恢復馬克”這一提問,半數以上選擇黨的選民表達了支持的態度,而近九成基民盟和自民黨的選民表示了反對;此外還有78%的選擇黨支持者反對“為了救援歐元,德國有理由對債務國進行財政支持”這一說法,而其他政黨的支持者中只有不到1/4的人對此觀點表示反對。Nicole Berbuir, Marcel Lewandowsky and Jasmin Siri, “The AfD and Its Sympathisers: Finally a Right-Wing Populist Movement in Germany?” German Politics, Vol.24, No.2, 2015, p.170.

在難民政策上,選擇黨表達了對“為了德國福利系統的移民”(immigration into the German social systems)的深切擔憂。為了應對源源不斷進入的難民,選擇黨提出“只有在繳納稅收或為德國社會保障體制付出到一定水平的人,或者他們的父母達到這一標準的人”,才能被納入德國的國家福利系統。與此同時,選擇黨通過支持和組織反難民的“Pegida” (“愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化”)運動獲得了大量極右翼分子的支持,“Pegida” 運動的一些組織者也加入選擇黨,進一步強化了選擇黨內右翼民粹主義的意識形態。2016年1月20日,在巴符州第三大城市曼海姆的競選集會上,選擇黨的支持者直接發出了憤怒的抗議:“我們的國家正處于危急局面,數百萬人朝著我們趕來,正在發生的事情是瘋狂的。”王齊龍:《佩特里:德國右翼中的孤獨奪權者》,《鳳凰周刊》2017年第30期,http://www.ifengweekly.com/detil.php?id=4669,訪問時間:2019年4月30日。根據德國民調網站Infratest dimap對2017年聯邦議會選舉中選擇黨支持者的價值觀調查,100%的人認為被拒絕的尋求庇護者應該被更快地驅逐出境;97%的人擔心難民越來越多,伊斯蘭教在德國的影響力越來越大;89%的人認為難民的數量應該被永久限制;還有51%的人認為需要讓難民融入德國的勞動力市場。

可以說,選擇黨的快速崛起反映出在全球化中受損的德國低技能工人的不安全感和被剝奪感。在選擇黨的支持者中,工人、失業者和退休人員的比例均高于主流政黨。據統計,2017年聯邦議會選舉中,德國選擇黨在不同職業人群中的支持率分別是:工人21%,雇員12%,公務員10%,個體戶12%,退休人員11%,失業者21%。Infratest dimap,“Surveys on the AfD,” September 24, 2017, http://wahl.tagesschau.de/wahlen/2017-09-24-BT-DE/umfrage-afd.shtml,訪問時間:2019年4月30日。從圖9與圖8相對照可以看出,選擇黨在各地區的支持率與該地區的失業率大致呈正相關:在經濟結構更落后、人均收入更低、失業率更高的東德以及日漸凋敝的魯爾區,選擇黨的支持率更高;而在經濟發展情況較為良好的地區,如以高科技產業和高端制造業為主的西德和金融業、現代化服務業更為發達的大型城市(如柏林、法蘭克福、慕尼黑、漢堡),選擇黨的支持率更低。

六、 結?論

蓋爾森基辛市(Gelsenkirchen),一個處于德國傳統煤鐵工業區魯爾區的小城鎮,揭示了全球化對德國國內政治影響的冰山一角。1840年這里第一次發現煤礦時,還是一個只有600個居民的小村落,豐富的煤炭資源吸引了大量來自東普魯士和波蘭的淘金者,大量的高爐、煉焦爐和鋼鐵廠拔地而起,給這個小鎮帶來了“千火之城”的名號。自20世紀60年代開始,石油開始逐漸取代煤炭在工業中的地位,來自東歐的廉價煤炭進一步削減了該市煤礦工業的利潤,大量煤炭和鋼鐵企業破產,工人失業,城市人口驟減了1/5。時至今日,蓋爾森基辛市的失業率仍在10%左右徘徊,是全德平均水平的2.5倍。由于受到全球化的沖擊和經濟結構調整的影響,該市的居民對執政黨十分不滿,排外情緒嚴重,在2017年聯邦議會選舉中,17%的參選選民將選票投給了打著反全球化旗號的德國選擇黨。Carl C.Berning, “Alternative für Deutschland (AfD)-Germany's New Radical Right-wing Populist Party,” ifo DICE Report, Vol.15, No.4, 2017, p.19.

德國選擇黨在這一輪民粹主義浪潮中相當特殊。法國國民陣線、意大利北方聯盟、奧地利自由黨等很多歐洲右翼民粹主義政黨擁有幾十年的發展歷程,他們的議程也是“后天”轉移到反全球化上來的。而德國選擇黨則是一個完全“后危機時代”的政黨,從誕生伊始就立場鮮明地高舉反全球化的旗幟。德國在全球化中占據有利地位,但德國選擇黨通過高舉反全球化的旗幟仍能吸引眾多選民的支持,就更加引人注目。自二戰結束后,德國積極融入全球市場,通過大規模出口工業制成品以維持經常賬戶的常年盈余,長期保持著“出口冠軍”的位置;同時德國也是歐洲一體化的主要推動者,以其強勁的經濟實力為歐洲政治和經濟整合提供動力。德國在全球化和歐洲一體化中的積極行動帶動了其經濟的恢復和增長,獲得了歐洲地區的主導權和世界范圍的影響力。但融入全球化和推進歐洲一體化并不是毫無代價的,即使是在全球化和歐洲一體化中擁有更多比較優勢,全球化對其國內不同群體的分配效應仍然顯著地表現出來。

在開放經濟條件下,充裕要素的所有者成為全球化的贏家,而稀缺要素的所有者成為全球化的輸家。作為充裕要素的所有者,德國的工業和金融資本(以高端制造業企業和銀行業為代表)、高技能工人從國際貿易中受益。他們積極支持自由貿易政策,主張對債務國進行救援、維持歐元區的穩定,對移民和難民也保持了開放的態度。作為稀缺要素的所有者,低技能工人,尤其是那些處于進口競爭部門和勞動密集型產業的工人,在國際貿易中受損。他們在經濟利益上的被剝奪感在受到特殊事件的沖擊后激化,由此在政治上表現為對全球化、區域一體化以及移民的不滿。歐債危機爆發之時,這些在經濟上受損的勞工和失業者更容易對造成危機的債務國產生抵制情緒,拒絕用德國人的錢為其他國家的錯誤買單;而難民危機爆發后,出于對就業競爭和社會福利下降的恐懼,處于社會底層的群眾對難民產生了強烈的排斥感。

值得關注的是,勞工作為19世紀中葉到20世紀初第一輪全球化的受益者,構成了歐洲左翼政黨興起的基礎,但作為當前新一輪全球化的受損者卻促成了歐洲右翼民粹主義政黨的發展壯大。田野、云譜萱:《經濟全球化與勞工反建制主義的興起——對19世紀中葉到20世紀初法國、德國和意大利的比較研究》,《國際政治研究》2017年第6期,第110—136頁;田野:《全球化、要素稟賦和政黨重組——對歐洲民粹主義浪潮的一項解釋》,《教學與研究》2018年第10期,第43—54頁。造成這種情況的原因是政黨對選民訴求的不同回應。傳統左翼政黨社民黨的“2010改革議程”背棄了對工人階級的保護和補償,原本作為其選民基礎的藍領工人和社會弱勢群體與社民黨漸行漸遠;左翼黨的全國性影響力不足,在難民危機中無視底層民眾的訴求;而傳統右翼政黨基民盟雖然在近年來提出一些中間派政策,但在歐債危機和難民危機發生時為了保護德國金融資本和制造業的利益堅定地維護開放,這些原本屬于左翼的選民在政治上便陷入了缺乏代言人的窘境。德國選擇黨在兩次危機之際快速地扛起疑歐主義和反全球化的大旗,積極地回應這些中下層選民的政治訴求,成為他們表達政治主張的唯一通道。因此,這一擁有鮮明反歐元、反移民、反難民傾向的極右翼政黨在兩次危機后快速贏得了大量來自低技能工人和失業者的選票。