《狗十三》:“主體性”存疑之敘事膨脹與媒介坍塌

趙立諾

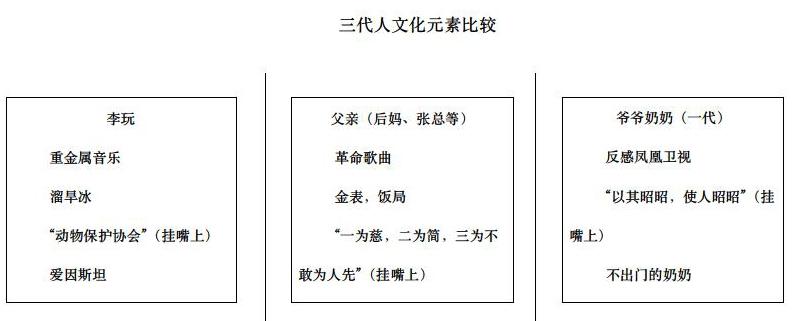

諸多《狗十三》的評論文章都圍繞著“規訓”“父系-權力”以及中國文化對其進行某種拆解,認為這是一場有關于主體性逐步喪失的規訓敘事[1],主人公最終“成長必然從‘反抗走向了‘被馴服”[2]。在這些文章中,鏡像關系僅僅表達了一宗“權力-規訓”的“存在”,而這種存在必然等同于“主體性”的“最終喪失”,也必然會成為電影的唯一敘事話語和表述核心;但卻沒有意識到,整個電影所書寫的鏡像并不止步于“規訓”內部的人物鏡像,更重要的是圍繞“權力”的敘事鏡像,社會系統的規訓與文化系統的規訓同樣出現在電影中,而造成對抗的原因則并不應只歸咎于中國式的、傳統的社會制度式的規訓。但是,因為那場令人震驚的暴力,以及無所不在的、令人壓抑、感同身受的社會性壓抑,這些解讀紛紛掉入了某種“議題式”的窠臼,最終被“原生家庭”這個傷痛經驗帶入遮蔽性的觀察。

一、敘事中的主體性:雙重身份的建構

“主體性”是有關于《狗十三》電影“權力-敘事”討論的落腳點,因為李玩是否在故事當中最終喪失了主體性、歸順了所謂“中國式規則”是這個電影多義和含混的根本要點。而事實上,從導演的敘事策略來看,主人公最終的結果似乎并沒有那么重要,重要的是她在故事當中的“經驗-存在”,多義和含混在這些一輪又一輪的矛盾、抗爭、壓制、反對、表態以及注視當中被完成,并共同構成了一個可供不同閱讀者主體經驗用以投射的敘事曲面,從而完成某種隱晦的文化/政治-權力的展示。

李玩的“經驗-存在”在電影中通過四個主要事件的輪動鋪陳:“丟狗-找狗-扔狗”“弟弟出生-接納弟弟”“學英語-學物理”“看展覽-飯局”,并由此勾連出諸多重要的矛盾時刻/情節點。“主體性”在這四個事件當中的流動和變化,并未追隨人物的外部矛盾的變化,四個非傳奇性的寫實主義事件將觀眾的閱讀與人物的內心始終保持著某種閱讀距離,而不是聲嘶力竭地給觀眾展覽著人物內心的認同、變化與結論,所以人物的“認同轉向”顯得含混不清、真假難辨。即便是李玩被暴打洗澡痛哭之后,她和父親的關系并未急轉直下——劇烈變動的情節點并沒有真正影響到人物行動的生成,人物依舊在含混的主體思維當中打轉。

導演使用了類型化的敘事讓李玩不光是一個被包圍著的、難以逃脫的弱勢群體,他賦予了李玩一個“目光”。例如飯局一場戲,在很多時候,導演都選擇了一個看似是李玩的位置來放置機器,這在“張總”這一人物的諸多近景鏡頭當中尤為的明顯。與原劇本李玩一人“低頭玩弄盤子里的海參,其他人物聲音都在畫外”的設計相比,導演拓展了李玩/主人公的話語空間:她擁有了“抬起頭來”“看”的權力,以更加客觀、更加獨立、更具主體性的立場,去碰觸和觀察成人文化。這是導演賦予李玩的一種權力,因為“看”并不僅僅是“看”,“看”等同于“處理”,等同于“解讀”,等同于“評價”。李玩與(認同于她的視點的)觀眾一同對成人世界“看”/凝視,在這目光之中,原本自以為擁有權力而洋洋自得的那些故事中的男性/主體/制度中心,又在她/女性/青少年/弱勢群體的“看”這一行為之下,失去了主體的位置。

這樣,從電影的整體效果來看,李玩并不簡單的是一個“受害者”,或是“被規訓者”,她具有雙重身份——作為13歲“少女”身體讓她成為一個故事的“親歷者”,和擁有主動性的視點和評價權的“觀察者”。由于電影對李玩“成長中的身體”的敘事/展示,兩個身份之間具有了某種聯動關系。其中有兩個事件異常表征了這種距離和旁觀,一個是弟弟打傷奶奶事件,另一個則是爸爸哄騙弟弟事件。這兩個事件中,施害者和受害者都不是李玩,她承擔的是一個冷眼旁觀的“觀察者”和“評論者”的身份。她第一次評論說道:“弟弟應該給奶奶道歉。”第二次評論說:“你不應該騙他。”從而,這樣的一個雙重的、聯動的“身份”,使得李玩在這一場盛大的“規訓”儀式當中的所謂的“被規訓”的位置,實際上是值得被懷疑的。

“親歷”和“觀察”本身都具有一種批判性的話語權,而談不上“在眾人的注目下吃下那塊狗肉,將自己作為犧牲正式獻上了規訓的祭壇”[3]這種因過度解讀而衍生的恐怖。在這一場父女的權力角逐當中,看似父親獲得了某種勝利、指認了自己權力擁有者的位置;但是在“看”的政治中,在這一場由李玩視角發出的敘事中,父親又遭遇了全面的潰敗,他在“被觀察”“被批判”“被審視”的位置上,毫無知覺的經受著李玩如火般炙烤的目光。所以導演給了這場“規訓”/“觀看”之間的“權力角逐”以一場大和解——在車里,因前妻電話父親淚流滿面,便用手捂住了那雙“觀察”的眼睛——在這個富有多方隱喻的動人場景中,“看”終于升華成了一場列維納斯的“光的暴力”[4]——當接受者發現了“看”的行為,權力顯現,暴力發生。從而,“規訓”的潰敗和“觀看”的潰敗,在同時發生。

雙重身份給李玩的“主體性”以保護,讓她在經歷了這樣的一場盛大的規訓之后,主體性在這樣的一種可被多重讀解的含混表述中,獲得一種遷移——但,“遷移”并不應等同于“喪失”,因為能夠真正指認為“喪失”的對社會機制的“認同”并沒有發生在李玩的身上。雖然諸多文章都對“吃下狗肉”表示痛心疾首,并將之指認為李玩主體性喪失的明證,可他們沒有注意到的是,導演將“偶遇愛因斯坦”的一場戲放在緊隨其后的位置,李玩最終的選擇是選擇放棄愛因斯坦——正如她曾經對父親所說“我并不是想要一條狗,找不到就算了”。情感經驗依舊成為掌控李玩選擇的重要力量,自始至終,無論是為了愛因斯坦歇斯底里的李玩,還是吃下狗肉的李玩,始終都沒有放棄她構成自身認同的主體經驗,而這個主體經驗是由“親歷者”和“觀察者”的雙重身份共同鑄造的。所以,“狗肉儀式”和“偶遇愛因斯坦”兩場戲應被看做是李玩雙重身份互相博弈的組合的一個最終結果:“吃下狗肉”是作為“親歷者”對于父親鏡像的指認,而“放棄狗”則是對于“觀察者”“評論者”身份的一種堅守。不放棄主體經驗,即不放棄主體性。含混和多義的現實主義影像并不會擲地有聲的告知主體性的去留,而是將之放在一個復雜的語境當中,這在某種程度上通向了可具多重解讀的敘事的膨脹,電影的批判性也由此得以完成。