從明堂遺址到北魏明堂遺址博物館

—— 北魏平城明堂遺址發現始末

文/韓生存

圖三 明堂遺址出土的獸面紋瓦當

明堂是中國古代帝王祭天祀祖,舉行朝會、慶賞等大典的場所,是禮制文化的載體。北魏平城(今山西大同市)明堂建于孝文帝太和年間,北魏末年毀于兵火。1995年大同市博物館考古工作者在基建施工工地發現該遺址,轟動全國考古界。北魏明堂遺址是繼西漢長安明堂遺址、魏晉洛陽明堂遺址和唐東都洛陽明堂遺址之后發現的第四大明堂遺址,同時也是首次發現由少數民族政權統治的王朝建設的明堂遺址。這也是迄今為止第一次發現有明確歷史紀年的北魏平城遺址的一處坐標點,為北魏平城遺址考古調查和發掘工作指明了方向和突破口,是北魏平城遺址考古工作取得的一項重大成果。

“讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來。”這是習近平總書記關于文物保護和利用的一段重要論述,為我們的文物工作指明了方向。北魏平城明堂遺址是先人遺留給我們的珍貴的歷史文化遺產,如何將這一處歷史遺存保護好,利用好,使之“活”起來,“火”起來,這是貫徹落實習近平總書記的重要講話精神落到實處的事情,是造福我們子孫后代的千年大事。我們要站在歷史的高度,以對得起我們的祖宗,對得起我們悠久文明歷史的姿態,將這一課題做好做扎實。20多年來,我們始終以敬畏之心,堅決貫徹落實文物工作以“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的方針,大膽進行探索和實踐,摸索出一條行之有效的大遺址保護和開發利用的科學路徑,取得可喜的成績,成為大遺址保護和利用成功的范例。

一 驚世發現

1995年5月上旬,大同市博物館接到大同市城建開發公司的電話,告之城南柳航里小區發現古墓葬,請派人速去清理。隨即大同市博物館派曹臣明和韓生存前往工地調查了解情況。在清理完明代墓葬后,正要離開,遠處對面基槽坑壁的一處土色引起了我們注意,為深淺二色土層層疊疊,像千層餅,決定還是過去看看。到近前發現,這是一處早期夯土遺跡,而且有周圍散落的手捏羽狀邊緣板瓦、黑色磨光的瓦片!——表明這是一處北魏夯土建筑遺跡,而且時代明確。由于夯土橫基槽跨南北,我們判斷范圍較大,很可能與北魏平城城址范圍有聯系。因此,勒令工地馬上停工,迅速將這一重要發現報告當時的文物主管部門大同市文化局。

圖一 國家文物局領導和專家在明堂遺址考古工地現場指導工作

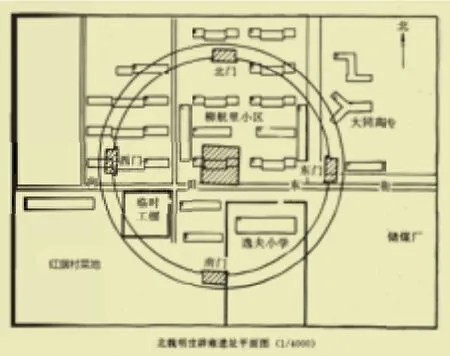

圖二 明堂遺址鉆探平面圖

隨后幾天,在夯土遺跡西面發現了水渠淤泥堆積和兩側的石壩痕跡。大同市地方史學者殷憲、趙一德等先生聞訊后,多次到現場,共同參與分析和研究遺址性質。由于在該遺址西面和北面的幾個建筑基槽內又發現了斷續的、呈弧形分布的石壩散落石塊遺跡(基建動工前期未經考古鉆探),所以,對于該遺址的性質由最初的北魏永寧寺、國舅寺,最后確定為北魏明堂辟壅遺址,但是這還是推測,仍須鉆探和發掘才能最終確定。經過簡單鉆探,初步確定最先發現的遺跡為一處長方形建筑夯土基礎,南北長,東西窄,西面有水渠。

國家文物局得知這一情況后,隨即由時任國家文物局副局長張柏組成專家團隊到大同現場指導工作(圖一)。當時來到現場的考古文物專家是傅熹年、劉觀民兩位先生,他們兩位在文物和古建方面工作經驗和學術成果頗豐。劉觀民先生時任中國社會科學院考古研究所研究員,他在工地現場觀察后認為,該建筑不像一般居民住宅,更像園林建筑,很可能是一組建筑的一部分。他還指出遺跡中的水道窄小,很難沖積出現在看到的那么厚的淤泥,且淤泥在直道中堆積厚而彎道中堆積淺,不像水渠使用過程中自然沖積而成。告誡我們要將調查發掘工作做細做精,并進一步擴大調查和發掘范圍。

根據專家的意見和建議,我們結合歷史文獻記載,認真疏理北魏平城這近百年的建都史。398年,拓跋鮮卑將都城從盛樂(今內蒙古和林格爾縣)遷到平城,直至494年北魏孝文帝拓跋宏又將都城遷至洛陽(今河南洛陽市)止,凡97年。在近一個世紀的時間里,首都平城一直是北中國的政治、經濟和文化的中心,也是當時全國最繁華的城市之一,人口百萬,是東方絲綢之路的重鎮。平城建設處于漢晉向隋唐都城建筑模式發展的轉折點,在都城建筑史上占有重要地位。據《水經注》記載,平城周回30余里,城北是廣闊的鹿苑,供拓跋貴族休憩、狩獵、觀虎斗;城南近處是繁華的商業區,有里坊街衢,遠處是萬頃良田和園林;南郊有規模宏大的寺觀廟宇、祭壇以及供天子宣明政教的明堂。盡管《水經注》中對平城的面貌作了比較詳盡的描述,但由于缺乏實地考古發掘,學術界對于平城的具體形制了解甚少,以至于有的學者對平城的位置存在諸多疑惑,甚至認為平城的位置在他處。這就顯得科學的考古調查發掘工作尤為重要和迫切。若專家的意見和文獻記載相吻合,城南的最大一處建筑群就是明堂。那這處遺跡是北魏平城明堂遺址之一部分應確定無疑。由此可見,這一驚世發現的意義不僅僅是將被人們遺忘1500年的明堂遺址再見天日,回到人們的記憶之中,更重要的是就在于一旦經過進一步的科學考古調查和發掘確定了明堂在《水經注》記載中的位置,就可以以此為坐標,探尋到其他相關遺跡的方位,進而弄清北魏平城的建設規模和盛況,即可填補中國古代都城建設發展史的空白。

二 鉆探發掘

為了進一步證實我們發現的這處北魏遺跡是北魏平城明堂遺址,將這一發現做實,使人心服口服,仍需進一步的開展科學的考古調查、鉆探和發掘工作。為了做細做精這一考古工作,我們會同山西省考古研究所、大同市考古研究所聯合組成考古隊對該處遺跡進行科學的發掘工作,并對周邊范圍進行了考古調查和鉆探工作。當時領隊為張暢耕,隊長王銀田,隊員曹臣明、韓生存、張長海。鉆探工作由大同市考古研究所文物鉆探隊負責。自6月初開始,10月初野外考古工作基本結束,進入室內資料整理工作階段。

1995年考古發掘和鉆探情況:整個工作是先對西部夯土臺基(即西門基址)及相鄰的部分地段進行發掘。工作后期對整個遺址進行了大范圍的鉆探。

整個明堂遺址的外部為一個巨大的環形水渠(圖二)。環形水渠的外緣直徑約為289-294米,內緣直徑約為255-259米,水渠寬約18-23米。水渠內側岸邊的四面分別有一個厚2米多的“凸”字形夯土臺,凸出的部位伸向渠內。夯土臺長29米、寬16.2米。環形水渠以內的陸地中央,地表下有一個正方形的夯土臺,厚2米多,邊長42米。中間夯土臺的方向為4°,其余4個夯土臺的東西兩邊與中間夯土臺的方向一致。這次發掘的對象主要是最早暴露的西部夯土臺及水渠。但夯土臺的中部偏南及西部部分水渠已被建樓施工的基槽東西向貫穿挖掉,只剩下夯土臺的北半部和南部的一小部分。這次發掘共布5米×5米的探方13個,發掘總面積372平方米。如果加上建樓施工暴露部分,總面積則達700平方米。

此次發掘的主要是西部夯土臺(即西門基址)及鄰近水渠、石壩,還有夯土臺上的建筑遺跡等。

(一)夯土臺

夯土臺平面呈“凸”字形,西面的全部和北面、南面的各一部分臨水,這樣大半個夯土臺向西伸入水渠中。夯土臺東西寬16.2米、南北長29米,西半部的南、北兩邊各向內收縮約1米并凸入渠內。收縮的南、北兩邊分別長9.9米和10.3米。

夯土臺的建筑施工有兩個顯著的特色。首先,夯土臺的底部在夯筑之前已做了防滲水處理。整個水渠溝槽是自地表下挖1.8米露出了砂層形成的再從邊上向下深挖0.8米,連同向東岸擴挖的部分一起作為夯土合的基礎坑。在坑內西部邊緣用砂巖石塊砌成一道高0.26米、寬約0.9米的南北向石基墻。石基墻的鬧圍用綠色的淤泥封裹,淤泥帶東西寬約4米。夯土臺東部底面的邊緣也有一層東西寬約4米、最厚約0.1米的綠淤泥層。夯土臺的南北兩端底部未做解剖,但從實際需要和東、西兩邊的情況分析,也應當有石基墻和淤泥。這樣,夯土臺的底部四邊都有綠淤泥,臨水的三面都有石基墻,有效也防止了水從底部沙層中的滲人和侵蝕。防滲基礎做好后,才在上面筑夯土臺。其次,夯土臺的夯土層從剖面看亦頗具特色。夯層一般厚13-14厘米薄的7-9厘米,最厚達16厘米。每層用上淺下深兩色土相疊夯成。兩色土都是就地取材,深色土是一種褐色的細沙土,位于附近的地表下,隨處可見淺色土是一種白灰色較硬的泥灰土,在附近的生土層中可以見到,由于距御河河床較近,在形成過程中長期受河水浸透而形成。夯筑的方法是先鋪撒層深色軟土,上面再加鋪一層淺色土,邊撒土邊夯打。由于土色不同,便在同一層內的深、淺兩色土交界處形成許多弧底的窩坑。這種窩坑亦應是多次重疊夯打形成的。這些窩坑深3-5厘米、直徑7-17厘米。部分夯打的寓坑底部較平,可能是用一種平底的夯具同時做夯層表面的平整工作。

圖五 明堂遺址南門平面圖

圖四 明堂遺址南門出土的石雕螭首

圖七 北魏明堂遺址陳列館圖(局部)

(二)水渠、石壩

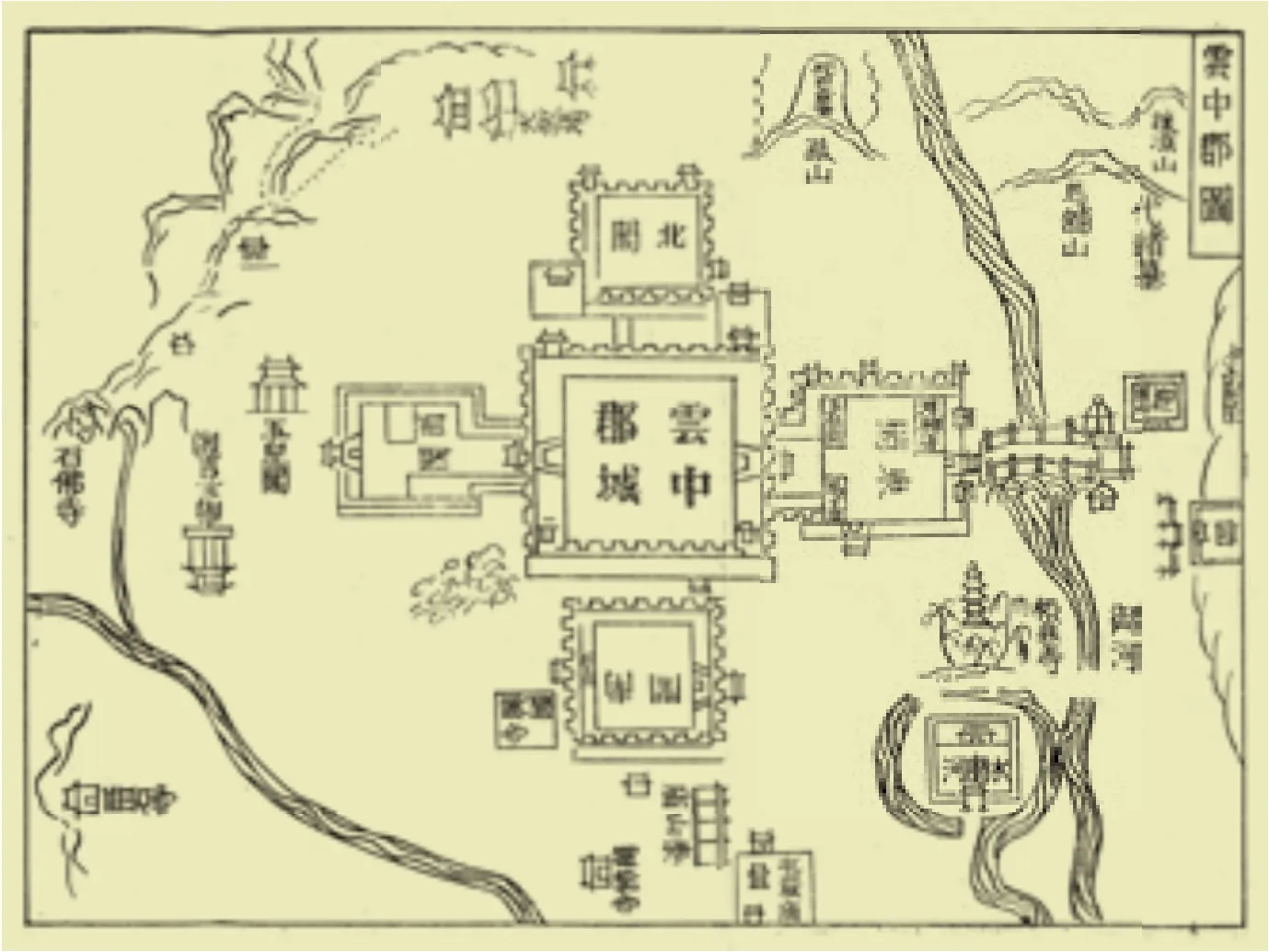

圖六 清大同府地形圖

水渠和石壩是在夯土臺筑成之后開始施工的。先筑石壩,再做水渠底部防滲層等。

1.石壩

在挖開的水渠溝槽及夯土臺前的沙地上,緊靠邊緣又向下挖了兩條寬約1.2米、深0.4-0.6米的淺溝。除了夯土臺前的淺溝外,其余岸邊的淺溝底部均用五花土夯打成0.4米厚的底層。然后在此基礎上與夯土合前的淺溝一起放置毛料砂巖石塊,并用綠色淤泥填實,這樣就筑起了石壩的基礎。之后在上面用較規整的砂巖石塊壘砌石壩主墻體。遺址西部夯土臺北面殘留的一段石壩共3層,每層是用厚0.2米、寬0.3-0.55米、前后長0.65-0.95米的砂巖石塊砌成。每塊石料除后背之外,其淾5個面均雕鑿研磨得規整平齊,石塊間幾乎不見有大的縫隙,偶爾現的小縫隙則用小石片填塞,至今未鍌入泥土石壩后與夯土臺面的空間用綠淤泥填實;石壩后與生土岸之間較大的空間用五花土填平夯實。殘存石壩的石塊最長0.95米。石壩前緣與后面的夯土臺壁面距離為1米,所以推測砌成后的石壩前后長約1米。

2.水渠

石壩砌成后,水渠底部開始做防滲處理。從遺跡的剖面看,應先是在石壩之間的溝槽底部沙地上向下再挖0.3米,然后填五花土夯實,夯土總厚度也是0.3米多,頂面平齊。這樣就形成了能夠防止滲水的水渠底面。水渠修成后放水,經過一段時間的使用后,渠底形成了0.1米厚的淤泥。在這層淤泥上又鋪設一層碎石,是用大小不到6厘米的白色砂巖碎片,在水底淤泥上平鋪層,排列得很密集。

水渠位于夯土臺兩旁的兩岸石壩間,寬16.5米,在西部夯土臺前寬約6米。

綜合以上鉆探和發掘情況,我們認為該遺址即北魏平城明堂遺址發掘的區域為明堂西門遺址。主要是依據以下三點:

(1)時代

遺址夯土臺基的單層厚度、夯窩大小及夯筑方法,與大同城北安家小村北南墻外郭城城垣一致,后者已被公認為北魏遺存。磨光黑瓦和石雕構件(圖三、圖四),于魏晉以來習見,類似的遺物在方山永固陵、鄴城和朝陽北塔地基北朝文化層中都曾出土,在發掘云岡石窟窟前遺址時,其北魏文化層中也曾多次見到,而獸面瓦當在平城遺址更是常見,皆屬典型的北魏遺物。

(2)位置

目前關于北魏平城外郭城的南界尚難以確定,《遼史·地理志》記載:“元魏宮垣占城之北面,雙闕尚在”。遼城與現存明代大同城大致重疊,據《魏書》記載,北魏平城外郭城范圍最大時達“周回三十二里”,那么北魏平城南郭墻不應比明代大同城南垣更靠南,也就是說明堂遺址位于北魏平城南郊是毫無異議的,這與文獻記載是吻合的。《水經注》在記述到平城的如渾西水時說:“其水自北苑南出,歷京城內。河干兩湄,太和十年累石結岸,夾塘之上,雜樹交蔭,郭南結兩石橋,橫水為梁,(如渾水)又南經藉田及藥圃西,明堂東。”

(3)形制

遺址外圍的環形水渠應為辟雍。《禮記》載:“辟雍圓如璧、雍以水。內如覆,外如偃磐也。”《白虎通·辟雍》載:“辟者,璧也。象璧圓又以法尺,于雍水側,象教化流行也。”《水經注·濕水》載:“明堂上圓下方,四周十二戶,九堂,而不為重隅也。……加靈臺于其上,下則引水為辟雍,水側結石為塘,事準古制。”這里的“結石”應即水渠兩岸的石壩。

《魏書·高祖紀》記載:太和十五年(491)夏四月“己卯,經始明堂、改營太廟。……冬十月庚寅……明堂、太廟成”。《魏書·李沖傳》記載:“沖機敏有巧思,北京(此時已遷都洛陽,故稱平城為北京)明堂、圜丘、太廟,及洛都初基安處郊兆,新起堂寢,皆資于沖。”明堂、辟雍、靈臺是在李沖主持下歷經半年,于太和十五年(491)冬落成的。次年春正月,孝文帝“宗祀顯祖獻文皇帝于明堂,以配上帝。遂升靈臺,以觀云物,降居青陽左個,布政事”,同年“九月甲寅朔,大序昭穆于明堂,祀文明太皇太后于玄室”。明堂作為都城重要的禮制性建筑,是平城定都后建設的最后一批建筑物,到太和十七年(493)秋七月,孝文帝以南征蕭齊為名南遷洛陽,至大和十九年(495)“六宮及文武盡遷洛陽”,平城最終結束了近一個世紀的都城史,明堂也隨之失去了作為都城禮制性建筑的作用。從地層堆積情況推測,遷都之后水渠兩側的石條逐漸遭破壞、拆除,建筑隨后也遭焚毀。

1996年的考古發掘工作只是1995年考古工作的延續和補充,主要工作由大同市考古研究所組織實施。因明堂主體建筑遺址,北門和東門遺址均壓在柳航里小區和大同高等專科學校的建筑之下無法進行發掘工作,只能將發掘區域選在明堂南門遺址及其周邊辟雍遺跡之內進行。發掘情況在此不再贅述。2015年大同九中整體搬遷至他處,隨即大同市考古研究所將南門遺址壓在大同九中校園西南圍墻下的部分發掘完畢(圖五),至止北魏平城明堂遺址的發掘工作全部結束。

經過1995年、1996年和2015年三次的科學鉆探和發掘工作,基本探明了北魏平城明堂遺址的建筑布局、功能和覆蓋范圍,從而為進一步挖掘平城明堂文化內涵和北魏的禮制文化奠定堅實的基礎。

我們近幾年關于明堂遺址考古工作盡管取得可喜的成績,但留下的缺憾也不少。根據大同明清地方志記載,至少在1937年大同被日軍占領建飛機場之前,明堂的地面遺跡還是比較明顯和豐富的。明《大同府志》記載:“八圪塔,在城南三里。”清《大同縣志》記載:“唐開元二十一年,云州置魏孝文帝祠堂,……州有魏故明堂遺跡,即于其上立廟。”清《云中郡志》繪制的大同地形圖,清晰標出辟雍的方位和形狀(圖六)。此時,雖然他們已不是很清楚這些遺存的真實身份,更不可能做詳盡的表述,甚至在其上建孝文帝祠堂,或稱其為“元魏寇謙之告斗建凈輪壇之所”,或稱辟雍為“水磨河”。但這絲毫也不影響這些資料的珍貴性。我們根據這些方志資料的線索,對周邊進行大范圍的調查和鉆探工作,取得可喜的成果和收獲,但遺憾的是最終也未能發現明堂圍墻的痕跡,辟雍的進水和出水口,所謂的“八圪塔”,也只找到了“五圪塔”。考古發掘因受周邊道路和柳航里小區、大同高等專科學校、大同九中等單位建筑的影響而未能進行系統的全面的工作。這些不足和缺憾只能留給來者彌補吧。

三 保護利用

眾所周知,遺址是有生命力的,是有活力的。如何通過現代手段激發和維持遺址的活力,并將這種活力傳遞給社會公眾和子孫后代,是我們研究和解決的課題和目的,最終使之成為與當下社會共同演進發展的發動機,共同見證人類社會的進步。

2008年,明堂遺址修復被大同市委、市政府列入歷史文化名城復興工程。同時,決定在明堂南門遺址旁復建北魏平城明堂,以彰顯古都大同悠久和厚重的文化魅力。這就給我們深度挖掘和展示明堂這一珍貴歷史文化遺存提供機遇和挑戰。

實踐證明,“遺址”與“博物館”的復合體,即遺址博物館,是可以最大化的通過博物館專業實踐激發和維持遺址活力的最有效途徑。為此,我們經過調研和實踐探索出一條行之有效的集遺址、博物館、園林三者融為一體的保護、利用和發展之路。

圖八 北魏明堂遺址博物館全景圖

(一)根據考古發掘資料和文獻記載,深度解讀明堂遺址的歷史文化內涵和科研價值,向大眾宣傳北魏厚重的歷史和文化。

在遺址設立博物館,利用博物館的專業能力對遺址進行研究、保護、展示,并通過教育活動讓公眾了解遺址的歷史內涵和科研價值,認識歷史發展方向,增進文化認同。我們依據這一工作思路,認真搜集有關明堂的考古發掘資料和文獻記載,進行科學系統的梳理和總結,在遺址重點保護區南門遺址設立北魏明堂遺址陳列館(圖七)。在陳列館內以南門夯土臺遺跡為中心,全面介紹和展示夯土臺基和辟雍的發掘和保護的全過程,并充分利用模型和出土的文物及建筑構件進行集群式的展示,增強烘托效應。同時,充分利用現代科技手段采用視頻播放,觸摸屏和VR技術等多媒體手段,向公眾進行直觀式的全景式的還原北魏明堂的壯觀景象,給人以身臨其境之感,加深提高人們的認知能力和水平。

(二)充實和豐富博物館文化內涵,提高博物館的知名度和影響力。

修復后的明堂遺址博物館(圖八),占地104846平方米,建筑面積6702平方米,其中明堂主體建筑面積4628平方米,高27米。整個建筑群嚴格依據文獻記載和考古發掘資料進行設計和施工,是將遺址保護和景觀設計相結合,運用保護、修復、創新等手段,對歷史的人文資源進行重新組合、再生和完善,打造成一組北魏文化氣息濃厚的建筑群。面對如此氣勢雄宏的建筑,豐富擴展北朝文化內涵是我們考量的重點。針對這一情況,我們充分吸收有關北朝文化的內容,利用明堂主體建筑可用空間,將大同民營博物館——大同北朝藝術博物館引進來舉辦常年陳列:北朝遺珍。該展覽通過九個單元集中展示北朝波瀾壯闊的輝煌歷史和文化藝術。該展覽豐富了明堂遺址博物館的文化內涵和外延,加深人們對北朝文化的理解深度和水平,同時也成為國內國有和民營博物館強強聯手的成功范例。

(三)充分利用區位優勢,吸引大眾的參與度,使之既是參觀者,也是參與者走可持續的良性的共同的融合發展之路。

北魏明堂遺址博物館位于大同城南人口最集中最繁華的南三環和向陽東街之間,這里人員流動大,市民戶外活動場所少是比較突出的問題。根據這一實際情況,結合地理位置優越的特點,將博物館建設與園林景觀,遺址保護和展示融為一體加以通盤考慮,是我們的初衷和出發點。實踐證明,這一思路是完全正確的符合民意的,既保護和利用了文物,又成為市民休閑娛樂的良好場所。

據不完全統計,北魏明堂遺址博物館自2016年底對外開放以來,社會反響強烈,每年接待游客三百多萬人次,且呈逐年遞增之勢。同時也成為周邊市民休閑、娛樂和健身的最佳場所,真正形成社會環境、觀眾和博物館雙贏和多贏的良好局面。同時,北魏明堂遺址博物館這組建筑群也成為大同市城南的新地標。