中國近代新式交通發(fā)展與出版業(yè)的轉(zhuǎn)型

劉洪權(quán)

摘要:本文系統(tǒng)研究了晚清民國時期新式交通與出版業(yè)現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的關(guān)系,認(rèn)為晚清民國時期交通的發(fā)達(dá),對全國圖書市場的形成、出版業(yè)圖書流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型,起到了關(guān)鍵作用,表明清末萌芽的新式出版業(yè)發(fā)展至1930年代趨向成熟。

關(guān)鍵詞:晚清民國;新式交通;出版;現(xiàn)代轉(zhuǎn)型

19世紀(jì)中期,起源于歐洲的西方資本主義擴(kuò)張到東亞,晚清中國逐漸卷入世界體系,在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、學(xué)術(shù)乃至生活形態(tài)方面均發(fā)生了巨大的變化,開始了由傳統(tǒng)社會向現(xiàn)代社會轉(zhuǎn)型的過程。社會學(xué)家冷納指出,“現(xiàn)代”或“現(xiàn)代性”不是一個單一的或一些不相連的社會文化現(xiàn)象,而是一個“綜協(xié)的整體”;它包括都市化、工業(yè)化、世俗化、媒介參與、民主化等質(zhì)素,這些質(zhì)素的出現(xiàn)不是“偶發(fā)”的,也不是“獨(dú)立”的。①清末民初現(xiàn)代出版業(yè)的產(chǎn)生依賴于技術(shù)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化等條件,并成為中國社會現(xiàn)代性生長的強(qiáng)勁動力,即體現(xiàn)了現(xiàn)代性“綜協(xié)的整體”的特點。

關(guān)于現(xiàn)代出版業(yè)的起源與發(fā)展問題,眾多研究者從政治、文化、教育、經(jīng)濟(jì)等外部和內(nèi)部因素展開過論述,如芮哲非認(rèn)為,社會結(jié)構(gòu)的重組(太平天國運(yùn)動以后)、學(xué)制的改革和科舉的廢除、早期商法的頒布(1902)、私有制公司組織模式的發(fā)展(從1875年開始)、商務(wù)印書館的成立和改組為股份有限公司,所有這些都為誕生于租界內(nèi)的印刷資本主義進(jìn)入新時代創(chuàng)造了條件。②新式交通對出版業(yè)發(fā)展的作用亦為出版史研究者所留意,如黃林、吳永貴等皆有論述,但該課題仍有一定的闡釋空間。晚清民國時期交通的發(fā)達(dá),對全國圖書市場的形成、出版業(yè)發(fā)行模式的構(gòu)建、出版社發(fā)行組織的設(shè)立、全國書店網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),即出版業(yè)圖書流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型,起到了關(guān)鍵的作用。圖書流通環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)型標(biāo)志著清末萌芽的現(xiàn)代出版業(yè)發(fā)展至1930年代趨向成熟。

一、新式交通與全國圖書市場的形成

施堅雅在研究古代中國疆域概念時指出,中國存在行政區(qū)劃和社會經(jīng)濟(jì)層級兩種空間結(jié)構(gòu)。他認(rèn)為,農(nóng)業(yè)中國可劃分為華北、西北、東北(原書稱為“滿洲”)、長江上游、長江中游、長江下游、東南沿海、嶺南、云貴九個地方大區(qū),③這些大區(qū)經(jīng)濟(jì)的形成主要由自然地理條件決定,并受到資源如可耕地和人口以及交通運(yùn)輸便利性的影響,地區(qū)之間只有脆弱的聯(lián)系,因此難以出現(xiàn)全國性的市場。中國經(jīng)濟(jì)的區(qū)域性特征,也體現(xiàn)在古代圖書市場領(lǐng)域。雕版印刷術(shù)發(fā)明后,宋元明清均出現(xiàn)過地方性的刻書中心,但區(qū)域性特征也十分顯明,未能發(fā)展成為全國性的出版中心。以清代四堡為例,除了一年一度的本地圖書交易會,雖然“有些書商行至極偏遠(yuǎn)的地區(qū)。他們不僅去廣東、江西、浙江等鄰省,還前往廣西、云南、貴州、湖南、湖北和江蘇”,但大部分書商較為熟悉的固定售書路線仍是位于客家聚居的閩粵贛邊區(qū)。④清代出版業(yè)規(guī)模有限,除了清王朝政治控制、社會經(jīng)濟(jì)水平等諸多因素之外,交通落后也是圖書市場狹小的原因之一。

19世紀(jì)初期,西方傳教士為了在中國傳播基督教義,爭相研制中文印刷技術(shù)。19世紀(jì)60年代成本低廉的中文鉛印技術(shù)已經(jīng)在教會出版系統(tǒng)內(nèi)廣泛應(yīng)用。到辛亥革命前后,“外國教會和與教會有關(guān)的印書館七八十家,只是大致數(shù)字”⑤。但西方印刷術(shù)在教會之外推廣緩慢,對清代社會的知識生產(chǎn)和思想傳播影響甚微。直到19世紀(jì)末,新式民營出版業(yè)仍然處于萌芽狀態(tài),其原因在于單一的技術(shù)改進(jìn)缺乏政治、經(jīng)濟(jì)、交通等領(lǐng)域現(xiàn)代性制度的支撐,傳統(tǒng)出版業(yè)無法實現(xiàn)突破與轉(zhuǎn)型。就交通而言,雖然沿海和沿江的輪船航線1850年代已經(jīng)開辟,但直到1895年才允許私人從事輪船航運(yùn)業(yè);1889年清政府才將鐵路列為“自強(qiáng)要策”,1895年時中國還幾乎沒有鐵路。1880年傅蘭雅就感嘆當(dāng)時交通不便,致使翻譯處所出書籍銷售不廣:

閱以上所售之書,其數(shù)雖多,然中國人數(shù)尤多,若以書數(shù)與人數(shù)相較,奚啻天壤。惟中國郵遞之法,尚無定章,而國家尚未安設(shè)信局,又未布置鐵路,則遠(yuǎn)處不便購買。且未出示聲明,又未分傳寄售,則內(nèi)地?zé)o由聞知,故所售之書尚為甚少。若有以上各法,則銷售者必多數(shù)十倍也。⑥

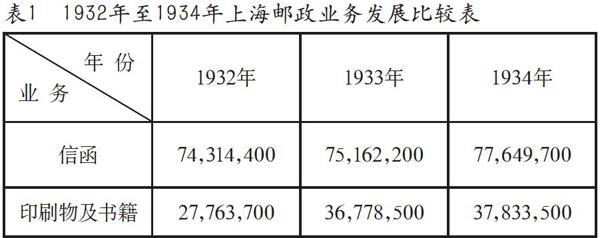

1895年中日甲午戰(zhàn)爭后,中國面臨空前嚴(yán)重的國家和民族危機(jī),變法圖強(qiáng)成為社會主流思潮。1901年清末新政啟動后,中國社會的現(xiàn)代化進(jìn)程猛然加速,交通救國論得到了朝野的認(rèn)同,交通事業(yè)進(jìn)步顯著。從清末到1930年代,以輪船、鐵路、公路為主的現(xiàn)代交通體系初步建成。清末輪船航運(yùn)業(yè)形成了以上海為中心的沿海和沿江兩條航運(yùn)干線,連通了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長江流域和沿海的華北、華南地區(qū)。至1934年,“我國航行沿海及內(nèi)河各航線之輪船,大約有一百二十三萬噸”⑦,通行于江海各航線和眾多的內(nèi)港。鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)20世紀(jì)初開始建設(shè),累計中國所有和外國在中國修筑的鐵路里程,1900年為1,066公里,1904年為5,096公里,1916年為10,346公里,1936年達(dá)20,009公里。⑧公路交通也始于清末民初,至抗日戰(zhàn)爭前夕,全國公路總里程達(dá)到117,296公里。⑨交通的發(fā)達(dá)促進(jìn)了郵政的發(fā)展,“據(jù)(民國)二十三年度(二十四年六月止)統(tǒng)計(遼寧、吉、黑兩郵區(qū)除外),全國共有管理局二一,一等局二八,二等局八二二,三等局一二三〇,支局二九九,郵政代辦所九九五八,局所總計一二三五八;城邑信柜一G四九,村鎮(zhèn)信柜七六七六,村鎮(zhèn)郵站二二八六八,代售郵票處二五六二,信柜等總計三四一五五”⑩。

現(xiàn)代交通擴(kuò)展了市場的廣度和深度,大大增加了市場容量,有力促進(jìn)了統(tǒng)一的全國市場的形成。以鐵路為例,“京奉、京漢、津浦這幾條主要干線位在近海一帶,只京漢稍向西南斜入華中。運(yùn)輸時間的減省,運(yùn)輸?shù)乩淼目s短,頓使腹里內(nèi)地、邊遠(yuǎn)地區(qū)與沿海港口城市的聯(lián)系密切起來”?。現(xiàn)代交通催生了城鎮(zhèn)的興起和人口的聚居,并將區(qū)域性圖書市場聯(lián)結(jié)為全國圖書市場。創(chuàng)辦于1897年的商務(wù)印書館,其分館的設(shè)立主要取決于市場和交通兩個要素。例如,1903年中東鐵路及其南滿支路通車,東北形成比較完整的T字形鐵路運(yùn)輸網(wǎng),城市和集鎮(zhèn)日益增多,商務(wù)印書館1906年即開設(shè)了奉天分館,開發(fā)東北市場。1904年膠濟(jì)鐵路通車后,濟(jì)南由省內(nèi)商業(yè)經(jīng)濟(jì)中心發(fā)展為華北地區(qū)的一個重要商業(yè)中心,1907年商務(wù)印書館設(shè)立山東(濟(jì)南)分館。1907年正太鐵路通車后,商務(wù)于1908年設(shè)立山西分館,直接經(jīng)營西北市場。到1909年商務(wù)印書館“各省分館業(yè)已設(shè)有二十處。如北京、天津、奉天、山東、山西、開封、漢口、廣東、潮州、福州、長沙、常德、成都、重慶、瀘州、敘州、安慶、蕪湖、江西、杭州等處”,同年“黑龍江即將派人前去開設(shè)分館”,“陜西、保定兩處即擬開設(shè)分館”。?從商務(wù)印書館分館網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張可以看出,交通的發(fā)展開拓了區(qū)域性圖書市場,之后區(qū)域性圖書市場聯(lián)結(jié)為全國性圖書市場。