品數學之味探數學之趣

吳曉潔

摘 要:對“年、月、日”一課的課堂教學實踐進行了闡述及分析,其中著重闡述了在完成這節課的教學后的思考與改進方法,旨在探討如何提高課堂趣味性,激發學生學習興趣,為教學本課提供切實可行的建議,促進師生的共同發展。

關鍵詞:時間單位;數學趣味;教學實踐與思考

年、月、日是生活中比較常用的,與我們生活息息相關的時間單位。本課包含著許多規律,它雖是天文知識,但與數學密不可分,并且其中奧妙無窮,可以引導學生探索出許多規律。

這一課是蘇教版小學數學三年級的內容,教學重點是認識時間單位年、月、日,并掌握它們之間的關系。關于時間的概念,學生已經有了一定的認知基礎。第一次備課的時候,我將教材上的2014年的年歷改為研究今年2019年的年歷,抓住這一年年、月、日的特點進行探索,整節課上下來很平穩,學生掌握得也算牢固,但也是這“平穩”使得課堂顯得很無趣,感受不到學生思維的互動,也無法體現學習這一課的價值所在。數學課該這樣按部就班嗎?顯然不是的。我重新拿起教材研究,思索著怎么把這課上得扎實而不枯燥。

一、“異”中求“同”,探索特點

為什么只研究2019年呢?一個年份的年歷能反映出普遍性嗎?這是幾位聽課老師的疑惑。

這個問題點醒了我,確實,研究一個年份太局限了,只能說明這個年份的特點。《義務教育數學課程標準》倡導自主探索,合作交流與實踐創新的數學學習方式,教師作為數學活動的組織者、引導者與合作者,要根據學生的具體情況,對教材進行加工,有創造性地設計教學過程,增強課堂教學的有效性。因此我將這個環節改為讓每個學生研究不同的年份,從不同的年份中探索出年、月、日的相同特點,找出它們的共性。而研究每年的月數、每月的天數是比較簡單的,學生通過觀察年歷就能完成。我又把這個環節進行了調整,把它放到了課前,我設計了導學單,讓學生自學完成,學生課前研究的積極性很高,完成情況也較好。第一部分導學單如下:

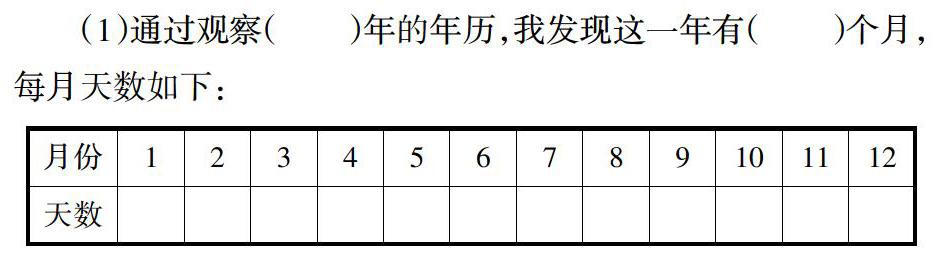

(1)通過觀察( ?)年的年歷,我發現這一年有( ?)個月,每月天數如下:

(2)你還有什么發現?

在學生認識年歷后,我請學生交流各自研究的年份的特點,充分讓學生說,學生得到了這樣的發現:

生1:我發現1年有12個月。

生2:我發現每個月的天數不一樣,有29天的,有30天的,還有31天的。

生3:我發現2月的天數比較特殊,有28天,有29天。

師:2019年也有12個月,你拿的是哪一年的年歷?有多少個月?

生1:我拿的是1910年的年歷,也有12個月。

生2:我拿的是1996年的,也有12個月。

生3:我拿的是2007年的,也有12個月。

師:同學們,你們的年歷上都是12個月嗎?

生:是。

一句異口同聲的“是”,便很好地證明了“一年有12個月”這一規律。如果只研究一張年歷,只能找到一個年份年月日的特點,所做出的推測只能作為猜想,而當每個學生研究的年份都是不一樣的,卻能獲得相同的發現時,這時的猜想便得到了驗證,這比老師直接講授更具有說服力。

經歷了猜想—驗證的過程,為下面探索每月的天數做了很好的鋪墊,接下來這一環節便進行得很順利:

師:誰能在屏幕上找一找,一年有31天的是哪幾個月?

生:一月有31天的月份是1、3、5、7、8、10、12(月)。

師:注意到了嗎?這位同學是按照1月到12月的順序依次觀察的。這樣的有序觀察就不會遺漏。我們也像他一樣一起說一遍。有31天的是……

生齊說:1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月。

師:它們都有?

生:31天。

師:我們把有31天的月叫做大月。看看你拿的是哪一年的年歷,大月是哪幾個月?

生:1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月。

師:同學們,你們的年歷上大月都是這幾個月嗎?

生:對。

師:不管是哪一年,一年中的大月都是?(全班說)1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月。

板書:大月1 3 5 7 8 10 12月

師:大月都有?

生:31天。

師:再接著找,30天的是哪幾個月?

生:30天的有4月、6月、9月、11月。

師:對嗎?

生:對。

師:我們把有30天的月叫做小月。

師:看看你們的年歷上,小月也是這幾個月嗎?生觀察后認可。

師板書:小月4 6 9 11

師:小月都有?

生:30天

經歷了這兩次觀察和比較,探索出不同年份年、月、日特點的共性,這樣的學習對學生來說是有價值、有意義的。用數據和事實來證明,更好地體現了數學的嚴謹性,也激發了學生的探究意識和歸納意識。

二、“學”中覓“味”,滲透文化

當今教育的大環境是素質教育,這就要求在各科教學過程中,要對學生的各個方面都進行教育,讓學生成為全面發展的人,在小學數學教育中同樣要這樣做。數學課堂不能單純地教數學,也需要貫穿其他教育,可以帶點兒語文味、科學趣味、德育味……這樣的教學能使得我們的數學課堂更加豐滿,更加有意思。

1.數學帶點兒“科學趣味”

數學是一門嚴謹的學科,年、月、日是怎樣出現的?這都是有科學依據的。那么要學習年、月、日,首先得知道年、月、日的來歷,這些是書本上沒有涉及的。我充分利用學生已有的生活經驗和年齡特點,讓學生通過觀看動畫視頻,利用多媒體演示太陽、月亮、地球的運行規律,把學生帶入一個奇妙的科學世界,通過觀察天體運動讓他們知道年、月、日的產生過程,用科學知識來激發學生探究的興趣。

2.數學滲透些“傳統文化”

作為有著悠久歷史的文明古國,我國的傳統文化可以說是非常豐富的。在小學數學的課堂上,將傳統文化的精髓融入小學數學課堂教學中,不僅可以豐富數學課堂的教學內容,而且可以增加小學數學課堂的魅力。

本課教學目標中涉及要讓學生了解一些重要的節日和紀念日,這里所說的節日主要指勞動節、國慶節、兒童節等一些日期固定不變的公歷上的節日。而在教學過程中卻出現了這樣的情況,大部分學生提到的節日都是像中秋節、春節這樣的農歷節日。我們知道,農歷的節日呈現在年歷上,每年日期都會變化,不是固定的。所謂的八月十五中秋節,是就農歷而言的。學生在這里會有誤區,以為每年的8月15號就是中秋節。涉及農歷的知識,第一次課上的時候筆者就一帶而過了,簡單提了一下這是農歷的節日。但對于是否要具體講解,存在一定的疑惑。為了對學生的前知有更好的了解,我在導學單上也設計了這樣的要求:

一年中有很多有紀念意義的日子,請你找一找,并寫下來。(至少6個)

例如:1月1日 元旦

從收集上來的導學單上,我發現學生搜集的紀念日都出現了一些農歷上的節日,如中秋節、春節、重陽節等。對于一些傳統節日,學生似乎印象更加深刻。根據導學單的反饋,我又將這一環節進行了調整,在后來的教學中增加了對農歷和公歷的介紹,為了不顯得枯燥,將一些比較官方的語言以通俗易懂的話語呈現,并請小朋友用生動的語氣錄音,這樣學生閱讀時也顯得有趣味性了。

這樣更改的目的還是堅持以學生為本,結合學生的認知,在教學中簡單滲透傳統文化的知識,不僅能讓學生了解公歷和農歷的區別,也使得這個環節更加實在和豐滿。在此基礎上,將一些我國古代天文歷法的成就以小知識的形式介紹給學生,如我國商朝干支紀日法是世界上延續時間最長的紀日方法,通過這些傳統文化的引入,豐富了數學課堂,讓課堂變得更加精彩。

三、“靜”中尋“動”,加深記憶

《義務教育數學課程標準》指出,在我們的數學課堂教學中,要善于將枯燥呆板的課堂學習變為生動活潑的現實生活,將靜態的知識變成動態的探索對象,讓學生從現實生活背景中主動地、自由地捕捉數學信息,直接感受現實生活中的數學,使他們感到數學的魅力和學習數學的樂趣。

記住大小月及每月的天數,是本課的重點,月份多且有跳躍性,學生記起來是比較困難的,他們需要一些好的記憶方法,因此筆者設計了以下兩個環節:

首先,讓學生“動”起來,安排了游戲活動,讓男生代表大月,女生代表小月,根據教師說的月份,比一比,誰站得又對又快!大月、小月的判斷沒有問題。當最后我報出2月時,有趣的場面出現了:有的起立又坐下,有的東張西望在觀望他人的動態,大家有些按捺不住,面面相覷……

師笑著問道:大家想站又不想站,為什么呢?

生1:2月有時候28天,有時候29天,算大月還是小月呢?

生2:2月既不是大月也不是小月,所以不站起來。

生3:2月跟其他月都不一樣,是特殊月。

這其實是本課的難點,關于二月的劃分,學生猶猶豫豫地“站”正體現著學生的思維過程。他們在思考二月的劃分,這一思考過程,也是對這一特殊月份記憶的強化。結合學生的回答,再對二月的特殊性進行分析,學生也更加明確了。

其次,大月和小月的記憶、拳頭記憶法和兒歌來幫助他們記憶。這一內容本來有點兒枯燥,但通過動手數一數和朗朗上口的兒歌,動靜結合,學生很快就記住了這一知識點。可見這些是很有效率的教學手段,尤其對于中、低年級來說,更符合他們的年齡

特點。

本節課修改前后的上課效果是截然不同的,也讓我深深感受到,我們的數學課堂不應該只追求“穩”,而更應該關注課堂的生成。像這樣和學生生活緊密聯系的數學課,學生能夠自己掌握的,課堂上就沒有必要反復闡述。我們要做的是抓住一些可挖掘的“點”,找準知識的生長點,激起學生思維的碰撞,讓學生學得有價值。

總而言之,數學是一門嚴謹的學科,但嚴謹不等同于教條、枯燥,努力讓每一節數學課帶點兒趣味,讓數學從生活中來,再回歸到學生的生活中去,讓學生學得“有意思”!

參考文獻:

楊會鳳.挖掘傳統文化,讓小學數學課堂更精彩[J].新課程(上),2015(5):78.