農村家庭互動中“理”的私人化

——基于冀東南H村的實證研究

王處輝 梁官宵

(南開大學 周恩來政府管理學院,天津 300350)

一、文獻回顧與問題的提出

本文所涉及的“理”主要是指處于生活實踐中和嵌入日常生活世界之中的“理”,與行動者的生活實踐息息相關。回顧已有研究,學者們主要從以下幾個方面使用和界定“理”:第一,從規范角度,將“理”界定為社會規范或群體規范,強調“理”的公認性。如曹正漢教授認為“理”是指中國人廣泛接受的、視為理所當然的道理,用社會科學術語來說,可稱之為社會規范。這些公認的“理”,雖然很可能與當代法律相沖突,但因其有利于產權界定和社會穩定,起著約束政府權力的作用曹正漢、史晉川:《中國民間社會的理:對地方政府的非正式約束——一個法與理沖突的案例及其一般意義》,《社會學研究》2008年第3期。。第二,從國家與地方社會、法律與地方性知識二元框架中,將“理”界定為體現民情和維護民意的地方性集體共識,為爭取民眾權益和開展民眾抗爭提供了依據。如于建嶸在研究中國工人階級維權案例中提出了以理抗爭[注]于建嶸:《當前農民維權活動的一個解釋框架》,《社會學研究》2004年第2期。。朱健剛認為“理”包含了比“法”更深層的文化動力,具有道德含義和價值理性[注]朱健剛:《以理抗爭:都市集體行動的策略》,《社會》2011年第3期。。第三,從生成角度,強調“理”的內在生成性和鄉土生活實踐基礎。如程軍所言“理”是中國鄉土社會的人們為了共同社會生活的需要,在生產與生活活動中共同創造出來的,在鄉土社會中各個領域都存在的用來約束和指導人們的行為、是人們普遍遵守的共同的價值標準和鄉土規則[注]程軍、陳紹軍:《水庫移民社會沖突的過程模型探討》,《河海大學學報(哲學社會科學版)》2015年第1期。。還有覃琮認為“理”是指根植于農民具體的生活境遇、千百年來形成的對某些事物的基本判斷,包括人情和事理,是他們的生活慣習、處事規則、民俗精神和道德倫理[注]覃琮:《農民維權活動的理法抗爭及其理論解釋》,《社會》2013年第6期。。總的來看,已有研究強調了“理”的生活實踐基礎和結構性約束力,體現了“理”在地方社會中維護群體利益和群體秩序的重要作用。已有研究者之所以將“理”置于群體和結構的角度,一方面,這與研究所涉及的經驗材料和研究層次有關;另一方面,這與傳統社會的基本假定相關,即將傳統社會的結構性特性賦予“理”。同時,已有研究熱衷于將“理”放在地方社會的位置,以展開與政府行為、正式制度的對話,并由此形成二元對立關系。總之,學術界關于‘理’的界定形成了某種共識:“理”是群體性的、結構性的、屬于地方知識的范疇、行動者在“理”的約束下表現出行動的一致性,顯然這種共識更多地看到了“理”自傳統社會到現代社會的延續性和對行動塑造的路徑慣性,認為行動者在“理”的約束下開展的行動是結構性的和有據可循的。但是,隨著經驗研究的拓展和視域層次的轉化,已有研究形成的共識面臨著挑戰:群體之下的個體對‘理’的界定和理解并非都是一致的,而是存在差異的。所以已有研究難以推論到微觀的家庭層面和個體層面,難以回答“為什么當前農村家庭場域中個體對‘理’的界定和使用不是同一的而是差異的”的問題。可見,已有研究將“理”置于結構的優先位置并賦予其集體內涵,忽視了“理”背后的個體選擇性和能動性。隨著家庭進程的個體化[注]沈奕斐:《個體化視角下的城市家庭認同變遷和女性崛起》,《學海》2013年第2期。,個體不再將群體性或社會性的“理”奉為圭臬,群體之中的個體對“理”的理解和界定日益差異化和個體化。原來拱衛地方性共識的“理”的結構性因素發生了變動,微觀層面“理”的社會基礎和群體結構基礎也在發生變化。雖然這些變化被一些學者發現,但是并未做深入而系統的分析,如覃琮認為農民會根據不同的事件和情境訴說不同的“理”[注]覃琮:《農民維權活動的理法抗爭及其理論解釋》,《社會》2013年第6期。。由此,本文將從行動者主體角度來考察“理”在農村家庭互動過程中的運行狀態、呈現方式、發生邏輯和實踐后果等,以期拓展“理”的研究視野和提高“理”的學術價值。本文通過對農村家庭互動中“理”的考察主要回答如下問題:(1)“理”的地位發生了怎樣的變化;(2)“理”在傳統社會和當前農村社會表明了行動者的何種行動邏輯和價值選擇;(3)“理”在塑造家庭關系方面起到了何種作用;(4)“理”的變化給“氣”“人情”“倫理”等行動機制帶來何種潛在的影響。

本文采用質性研究方法,經驗資料主要來源于筆者在2017年7月—2017年9月和2017年11月—2018年2月對河北省H村的長期實地調查,在資料收集過程中主要使用了訪談法和觀察法,以獲得較為全面而真實的一手材料。H村位于冀東南與魯西北交界處,全村1400人左右[注]此數據源于村支書,由于近年來H村并沒有進行過人口普查,村支書根據多年村莊人口增減的情況估算的數據。,村莊結構較為完整。家庭人口規模平均4口人以上,分家成為常態,親屬家庭之間存在著地域上和文化上的多重聯系。據村民反映,近年來村莊風氣不如以前,家庭糾紛時有發生。本文在實地調查過程中收集了共20個典型的家庭糾紛案例,基于不同類型,主要分為贍養糾紛(10例)、分家糾紛(6例)、耕地或宅基糾紛(4例)。為了較為完整且扼要地呈現案例,本文將分別從三類糾紛中選取一個案例進行說明,之所以選擇這樣處理,是由于這些案例反映的現象和體現的本質具有共通性,且在體現“理”上具有邏輯相似性。本文訪談的重點內容是當事人在家庭糾紛中持有的“理”,“理”是當事人行動的依據和理由。當事人經常將家庭糾紛發生的原因歸結為對方不講“理”或者自己所講的“理”得不到對方的認同,如當地村民說,“xx媳婦不講理,婆媳關系不和”“我就認這個理”“xx沒理爭理”“做人做事要講理”等等。“理”在當地的日常生活世界中占據非常重要的位置,成為當地村民言語表達和行動展開的重要依據,成為揭示當地人行動邏輯、價值選擇和關系建構的重要線索之一。

二、農村家庭互動中“理”的運行狀態:從公共性到私人化

(一)何為“理”

已有研究之所以將“理”置于群體框架中加以使用,而忽視“理”的個體面向,這與對“理”的有選擇地界定有關,本文為了避免對“理”的片面使用并提高“理”的解釋力而對其做出總括性的界定。“理”是行動者在特定的生活場域中處理與他者有關的事項或關系的依據和遵循,顯示行動者的價值認知取向和行為合適性的評判標準。“理”體現的價值認知取向和評判標準是在行動者與他者的關系實踐中顯現的,所以“理”是關系實踐取向的。具體到家庭場域,“理”就是家庭成員處理與其他成員有關的事項或關系時表現出的價值認知取向和行為合適性的評判標準。從關系實踐和類型學角度看,“理”在生活實踐中存在兩種狀態:公共性和私人化。公共性之“理”(簡稱公“理”)是指行動者在處理與他者相關的事項和關系時能夠找到超越個體的、共同的價值認知取向和行為合適性的評判標準并實現行動者之間和諧的關系實踐。而私人化之“理”(簡稱私“理”)是指行動者在處理與他者相關的事項和關系時從個人利益出發闡釋的價值認知取向和行為合適性的評判標準并造成行動者之間沖突的關系實踐。由此可見,“理”的公共性和私人化顯示了行動者的兩種不同的價值認知取向和行為合適性評判標準。這兩種狀態的“理”在生活實踐中表現出兩種不同的運行邏輯的關系取向,并呈現在形式狀態、具體內容、闡釋樣態、維護機制等多方面。

(二)公共性之“理”及其式微

“理”的公共性的核心內涵是共同性和共同體取向,是超越極端個體主義和利己主義的[注]學術界關于“公共性”的解釋較為復雜,本文所用“公共性”主要是共同性和超越個體的群體性,肖瑛等人曾指出,“公共性”是以個人為基礎并以超越極端個人主義即利己主義為旨趣。(參見:李友梅、肖瑛、黃曉春:《當代中國社會建設的公共性困境及其超越》,《中國社會科學》2012年第4期。)。行動者在處理與他者相關的事項或關系時是從超越個體的相互關系中尋找共同接受的價值認知取向和行為合適性的評判標準。結合理論和實證調查,我們可以發現在農村家庭場域中公共性之“理”的具體特征和現實狀態。

從具體特征來看,首先,公“理”的形式是結構的,結構意味著對家庭成員的主觀能動性和個體隨意性的制約,從而將個體行為納入家庭關系或家庭結構的整體秩序之中,防止個體對家庭這一結構框架的超越和破壞。在H村的調查中,這種公“理”主要集中在兩個時期:傳統社會時期和新中國成立之后的集體化時期。在訪談中,鴻順(男,62歲)說[注]按照學術慣例,文中的人名都作了技術化處理。, “他的父輩告訴他的價值取向、處事標準是不容置疑和反駁的。”他的父輩恰處于傳統社會時期,同時,他還說,“他經歷過大鍋飯時期,那時候公家讓你怎么做就怎么做。”這恰體現了集體化時期公“理”的存在。可見,在這兩個時期,行動者所遵循的“理”是外在于個體的,具有結構性特征。其次,公“理”的價值認知取向和行為合適性評判標準是共同體取向的,其內涵是多樣而具體的,在家庭生活實踐中主要表現為家庭集體主義、父權至上、倫理本位、尊敬長者、贍養父母等,這些公“理”的內涵尤其在傳統社會是家庭成員共同認可的,一旦違背將會受到熟人社會下公共輿論的拷問和正式制度的制裁。公“理”的關系實踐取向是構建和諧的成員關系。最后,公“理”的闡釋模式是以家庭或家族中具有道德或政治權威[注]這里的政治權威是廣義上的,不僅指在家庭或家族中掌握的實際權力,也包括由輩分和年齡勢差帶來的控制力。和聲望的人士為現實執行者形成的單中心的闡釋。這些執行者在家庭或家族中展現出年齡、輩分、性別、聲望等方面的優勢,在這些方面處于下位者需要遵守上位者的監督、引導和調解,而不允許處于下位者任意闡釋公“理”的內涵,從而保證了公“理”的結構形式和實質內涵。總之,公“理”在家庭領域是超越個體的,其主要目的是維護家庭結構的穩定和秩序的和諧。許烺光指出,“每一個個人都是生在祖蔭下,長在祖蔭下,并通過延續祖蔭的努力而賦予短暫的肉體生命以永恒意義”[注][美]閻云翔:《私人生活的變革:一個中國村莊里的愛情、家庭與親密關系:1949—1999》,龔小夏譯,上海人民出版社2016年版,第1頁。。所以家庭共同體取向成為家庭場域內行動者的價值認知取向和行為合適性的評判標準。

然而,從現實狀態來看,存在于傳統社會和集體化時期的家庭場域內的公“理”無論從形式上還是從具體內涵上都在發生顯著的變化。根據對H村的調查發現,公“理”日益走向式微。埃利亞斯指出,某種概念或觀念的變化是從世代的傳遞過程中彰顯的[注][德]諾貝特·埃利亞斯:《文明的進程》,王佩莉、袁志英譯,上海譯文出版社2013年版,第5頁。,所以作為價值認知取向和行為合適性評判標準之公“理”的變化可以從代際視角得到清晰地體現。年輕一代與年長一代在價值認知取向和行為合適性的評判標準上發生分歧,年輕一代不再將年長一代所遵從的來自傳統社會的公“理”奉為圭臬,年輕一代主要從個體角度而非大家庭框架出發來闡釋利己的“理”,從而對年長一代所遵從的公“理”造成嚴重沖擊。同時,由年長一代和年輕一代所闡釋的兩種形式和內涵的“理”形成的競爭格局中,年輕一代所闡發的利己的“理”時常處于上風,這時,年長一代被迫放棄所尊崇的公“理“轉而以私“理”的方式應對來自年輕一代的挑戰,從而使家庭成員陷入基于各自價值認知取向和行為合適性評判標準的爭奪之中。在H村調查發現,包括分家、贍養、耕地或宅基分配等內容的家庭生活實踐充斥著家庭成員之間基于各自價值立場和利益訴求的紛爭,使得在傳統社會保證家庭秩序良性運行的公“理”在結構形式和實質內容上都發生了深刻變化,私“理”充盈于家庭場域之中,家庭關系實踐在私“理”的支配下走向沖突化。

(三)私人化之“理”及其興起

基于H村實證調查,從公共性到私人化是作為價值認知取向和行為合適性評判標準之“理”在農村家庭場域內的重要轉變軌跡和運行狀態。與公“理”相比,私“理”成為社會轉型期農村家庭成員互動和關系建構的重要支配因素之一,其變化呈現在多方面,并且嵌入家庭日常生活的多元實踐中。接下來,我們將結合實證調查重點分析在農村家庭場域內“理”的私人化的呈現方式和運行邏輯。

十八大報告明確指出:“加大非公有制經濟組織、社會組織黨建工作力度”“擴大黨組織和黨的工作覆蓋面”“創新基層黨建工作,夯實黨執政的組織基礎”。因此,正確把握新形勢下非公有制經濟組織黨組織建設現狀,分析其面臨的新情況新特點,及時跟進黨組織設置,加大在非公有制經濟組織中黨建工作的力度,仍然是當前各級黨委面臨的重要課題。

1.“理”的闡釋權:向年輕世代轉移,走向個體化

在傳統社會,以家庭共同體為價值認知取向和行為合適性評判標準的公“理”具有超越個體的結構性特征,能夠脫離具體情境上升到更普遍的層次,從而為個體行動提供廣泛的合法性[注]Boltanski Luc and Laurent Thevenot, On Justification: Economies of Worth, Princeton: Princeton University Press, 2006 .。同時,家庭場域中“理”的闡釋權是由占據道德權威、聲望、輩分、性別、年齡等優勢的上位者掌握著,他們對家庭成員的價值認知取向和行為合適性評判標準起著監督、引導和調解的作用,他們按照傳統的道德規范、文化習俗和社區民情對“理”做出統一的闡釋,防止其他家庭成員的任意發揮,以保證公“理”的有效性、超越性和權威性。然而,通過對H村的實地調查發現,在傳統社會中享有“理”的闡釋權的主體在當前家庭場域內不再享有結構上的優先地位,不斷受到年輕世代的挑戰,他們對“理”的闡釋不再成為家庭成員價值認知取向有效來源和行為合適性的充分條件,由此,“理”的闡釋權出現了向年輕世代或下位者轉移并走向分散化和個體化,如長者常講“我說的話沒人聽了”,年輕人常說“我為什么要聽他們的,他們講的都過時了”。“理”的闡釋主體從受到群體公認的且經過結構賦權的群體轉向了擁有自主選擇和策略運用的個體。這種轉變意味著“理”闡釋模式從原來的單中心的權威式闡釋走向多中心的分散化闡釋,闡釋的效果從共識達成轉向了分歧叢生。接下來將通過一則分家糾紛案例進行說明:

案例1:王德邦,男,55歲,有兩個兒子,2016年10月招呼兩個兒子分家,但是過程并不順利,鬧得家庭不睦。王德邦說,“家里給兩個兒子準備了兩處婚房,一處是四間房,由大兒子居住,交通不太便利;一處是六間房,由小兒子居住,臨近街道。基于公平原則,提出讓小兒子家拿出一間房或部分財產補償大兒子家,但是小兒媳不但不同意,還經常以回娘家的名義進行要挾。”小兒媳說,“在結婚的時候,公婆已經答應將這六間房給自己住,可是現在又變卦了。”王德邦說,“說是讓她住,那時候并沒有提分家的事。”大兒子認為,“平均分配是理所當然的,他們家憑什么要多得。”王德邦既無奈又氣憤地說,“現在我說的話都沒人聽了,孩子長大了都理直氣壯了,辛辛苦苦給他們蓋房娶媳婦,回過頭來不但沒有得到感恩,還讓我生氣。”后來王德邦多次找家中大輩和村委負責人進行調解,但是未能達成共識,王德邦的養老問題不僅受此影響,代際關系和兄弟關系由此鬧僵。

在傳統社會,分家析產制作為家庭制度的重要內容之一,成年男子可以平均分配并繼承家庭財產[注]徐勇:《中國家戶制傳統與農村發展道路》,《中國社會科學》2013年第8期。,分家析產的基本依據是公平性和父權支配,這屬于公共性之“理”的范疇,其闡釋權由父輩掌握,其闡釋模式是單中心的。然而,在案例1中,作為父輩的王德邦闡釋的分家之“理”受到小兒媳的挑戰,若在傳統社會,王德邦闡釋的分家之“理”無疑具有權威性和有效性。在當前社會下,在家庭場域原本占據輩分、年齡、權威、性別等優勢的上位者不再是“理”的唯一闡釋者,原本處于下位者尤其是年輕一代紛紛從個體立場出發加入“理”的闡釋過程之中,這引發了家庭成員價值認知取向和行為合適性評判標準在共同性上的危機,由個體化帶來的(極端)個人主義在家庭日常生活實踐中大行其道,家庭共同體在“理”的個體化進程中面臨危機。

2.“理”的闡釋內容:去倫理化,走向利益化

在傳統社會,家庭場域中的公“理”除了具有結構形式之外,還具有共同體取向的實質內涵,其評判行為合適性的標準是家庭成員是否從家庭倫理規范出發來構建和諧的家庭關系,其實質內涵是倫理化的。梁漱溟認為中國傳統社會是倫理本位的社會,“倫者,倫偶,正指人們彼此相與,相與之間,關系逐生。”“倫理關系,即是情誼關系,亦即是其相互間的一種義務關系。”[注]梁漱溟:《中國文化要義》,上海人民出版社2003年版,第94-95頁。作為中國人行動邏輯的差序格局,其結構的框架由“倫”構成,其原則由“理”構成[注]周飛舟:《行動倫理與“關系社會”》,《社會學研究》2018年第1期。。倫理成為家庭成員處理家庭事務或關系的行動依歸,具體表現為長幼尊卑、贍養老人、群體優先等。“理”的公共性式微不僅表現在形式上的轉變,即從結構性轉向個體化,而且表現在內容上的轉變,即從倫理化轉向利益化。下面將通過一則贍養糾紛案進行說明:

案例2:鴻順,男,62歲,有三個兒子,本是安享晚年的時候,可遇到了贍養危機。這場贍養危機與一筆征地補償款有關。2016年鴻順的一塊耕地被征用并獲得了近10萬元的補償款,但是如何分配這筆錢款引發了爭執。兄弟三人以養老問題要挾鴻順以期獲得更多的補償款。大兒子說,“自己平時照顧父母最多,日常花銷也大,其他兩個兄弟沒自己付出多,所以自己應該多分。”老二說,“當時結婚的時候,沒有給自己置辦新家具,至少老大結婚的時候家具都是新的,自己多分就是為了補償當年的不公。”老三說,“我結婚的婚房用的是老人住過的舊房,沒有給自己蓋新房,所以自己應該多得補償款。”鴻順多次請求村支書和家中大輩的調解勉強達成平均分配的方案,但是家庭關系不再和睦。

贍養父母原本是家庭成員需要遵守的行動倫理。可是,案例2中,兄弟三人將贍養父母這一倫理化的事項轉化為利益化事項,在這種轉化過程中,贍養父母成為一件可以討價還價和權衡利益得失的事項。倫理化作為“理”的公共性的表現之一,其要求家庭成員明晰自己的角色和承擔自己的義務,其目的是將個人融入家庭之中,為家庭秩序的和諧做出個人的貢獻。但是,“理”的闡釋內容從倫理化向利益化的轉變,意味著家庭成員從維護家庭秩序轉向保證個人利益。“理”的闡釋內容的利益化表現為:首先,家庭成員根據利己主義原則建構和選取事實,這種事實不管是客觀存在的還是主觀建構的,都服務于自己的利益。其次,以不能吃虧的邏輯權衡自己利益的得失,以算計的方式處理家庭事務,使家庭內部充滿了利益紛爭和算計的味道,甚至將原本屬于自己承擔的責任和義務推卸給他人。利益一旦主宰“理”,“理”的公共性、超越性和權威性也就逐漸淡去,個體化的利益紛爭就會成為家庭關系的重要主題之一,這也是當地村民慨嘆“世風日下,人情淡薄”的原因所在。

3.“理”的闡釋方式:去人情化,走向戾氣化

根據齊美爾形式社會學的觀點,社會產生于人與人之間的互動之中,互動不僅作為一種內容而存在,更作為一種形式而存在,統一和諧的社會秩序是在互動過程中產生的[注]侯鈞生:《西方社會學理論教程》,南開大學出版社2008年版,第93-94頁。。同樣,作為行動者價值認知取向和行為合適性評判標準的“理”也是內容與形式的統一,作為內容的“理”主要是指其內涵,而作為形式的“理”主要是指其姿態。作為姿態的“理”分為講“理”和不講“理”兩種情況。在傳統社會,家庭成員通常以人情化的方式講“理”,這種人情是指當事人要熟知自己所處的位置、角色和與他人交往時所遵循的規范,并且以恰當的口吻和語氣將其呈現出來。以人情化的方式講“理”,不僅能夠得到對方的贊許和回應,還會促成和諧的家庭關系。然而在H村的調查中發現,家庭成員闡釋“理”的方式出現了去人情化而走向戾氣化的趨勢。下面將通過一則耕地糾紛案例進行說明:

案例3:李旭,男,43歲,20年前,到外村當了上門女婿,將本村中屬于自己的4畝耕地留給哥哥耕種。2016年村里進行耕地確權,哥哥卻強行將原本屬于李旭的4畝耕地確權在自己名下,這引起了李旭的不滿。李旭的哥哥說,“李旭到外村當了上門女婿,平時父母日常花銷都是自己出,這4畝地只能算作補償。再說他一個當弟弟的去外村當了上門女婿,他有什么資格回來跟我掙財產。”李旭的姐姐說,“大哥其實對父母并不好,平時花銷給得很少,李旭和我經常回來看老人,每次都會給錢,大哥這些年橫慣了,他仗著自己是老大,經常欺負李旭和我,不講理,他說啥就是啥。”

在案例3中,李旭哥哥的強占和蠻橫是以一種戾氣化方式闡釋“理”的體現,戾氣意味著當事人以粗暴的語言和激烈的口吻展開與他者的互動,以戾氣化的方式闡釋“理”不僅表明個體與家庭群體之間關系的失衡,而且表明戾氣可以給個體帶來利益[注]李洋:《轉型期中國社會戾氣的成因探析》,《內蒙古社會科學》2016年第6期。。戾氣的背后存在力的邏輯,有的學者指出,“理”往往不能脫離當事人的力而獨立發生作用,“有理”并不意味著當事人能夠自動獲得權利,還要靠人多勢眾或官府里有人支持,理所應得的權利才有保障[注]曹正漢、史晉川:《中國民間社會的理:對地方政府的非正式約束——一個法與理沖突的案例及其一般意義》,《社會學研究》2008年第3期。。同樣,李旭哥哥通過力來保證自己闡釋的“理”的有效性,將力注入“理”中可以使“理”不再以合理化的方式呈現,而是以戾氣化的方式存在。所以當力介入“理”,不但可以保障理所應當的權利,還可以獲取原本不屬于自己的利益。李旭哥哥正是借助力保證了“理”的有效性和利益的最大化,這種力一方面來源于年齡優勢,另一方面來源于蠻橫,蠻橫代表著一種強力。無論作為內容的“理”還是作為形式的“理”,都是互動秩序形成的基礎。但是當作為內容的“理”未能達成一致且作為形式的“理”表現為不講“理”時,氣就會伴隨而來。氣既與“理”相伴而存在,又是“理”的結果。應星曾指出氣是中國人在人情社會中擺脫生活困境、追求社會尊嚴和實現道德人格的社會行動的根本動力[注]應星:《“氣”與中國鄉土本色的社會行動》,《社會學研究》2010年第5期。,同時,氣還是一種斗爭或抗爭的手段[注]應星:《“氣場”與群體性事件的發生機制》,《社會學研究》2009年第6期。。在微觀家庭互動中,當“理”未能達成一致時,氣就會隨之而來,在實際中,氣既可以是一種抗爭的手段,即以氣尋“理”;也可以是一種無內涵的形式,即以氣對氣。所以“理”的闡釋方式的戾氣化是以“理”的去人情化而加入力為基礎的,并會導致“理”向氣的轉化,最終出現以氣對氣的結局,家庭關系將從現實性沖突轉向非現實沖突。

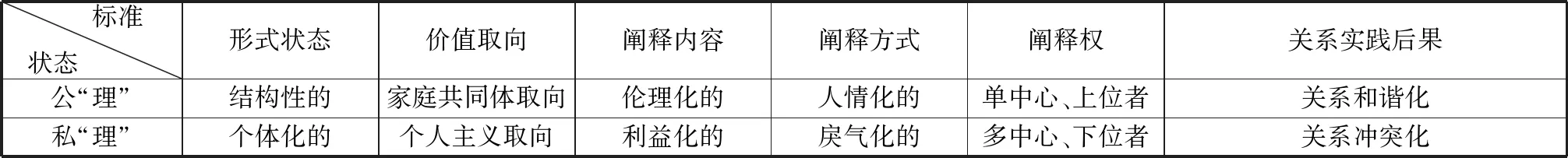

概而言之,基于H村的實證調查發現,作為家庭成員價值認知取向和行為合適性評判標準之“理”的運行狀態發生了從公共性向私人化的轉變,家庭成員之間的關系實踐從求和諧向生分歧轉變。我們以表格的形式來比較兩種狀態的“理”的運行邏輯和實踐后果。

表1 關于兩種狀態之“理”的運行邏輯和實踐后果的比較

通過表1可知,“理”的運行狀態從公共性到私人化的轉變呈現在多方面,這種轉變并沒有帶來個體之間互動的有序化,恰恰造成了個體之間的相互侵擾。家庭進程的個體化看似增加了行動者的自由度和表達自我價值立場的機會,然而這種自由和機會是以彼此之間行動邊界不清晰和行動依據對立為基礎的,行動分歧化和家庭關系沖突化也就在所難免。閻云翔曾通過調查下岬村發現私人生活的變革并沒有導致獨立、自立、自主的個人之崛起,而是產生了極端的自我中心主義[注][美]閻云翔:《私人生活的變革:一個中國村莊里的愛情、家庭與親密關系:1949—1999》,龔小夏譯,上海人民出版社2016年版,第247-255頁。。同樣“理”的私人化導致了自我中心主義和利己主義的盛行。

三、“理”的私人化的發生邏輯

“理”的私人化興起與公共性式微相伴而生,所以探究“理”的私人化發生邏輯既需要分析公“理”何以式微,又要分析私“理”何以盛行。從制度主義來看,作為一種行動觀念之“理”的變化與社會制度的變遷深度相關,具體來看,政治變革和市場轉型引發了“理”的運行軌跡的變化,同時,家庭結構轉型作為制度變革的后果為“理”的變化提供了微觀結構場域。

(一)傳統的祛魅與公共性之“理”的權威性喪失

中國傳統社會的秩序結構是公“理”存在的基礎。梁漱溟指出中國傳統社會是倫理本位的社會,“倫者,倫偶,正指人們彼此相與,相與之間,關系逐生。家人父子,是其天然基本關系,故倫理首要家庭,父母總是最先有的,再則有兄弟姊妹。既長,則有夫婦,有子女,而宗族戚黨亦即由此而生。”“是關系,皆是倫理;倫理始于家庭,而不止于家庭”[注]梁漱溟:《中國文化要義》,上海人民出版社2003年版,第94-95頁。。所以家庭成員要按照倫理規范的要求處理人際關系和辦理具體事務,要做到“父子有親,夫婦有別,長幼有序”。費孝通將倫理本位的社會概括為差序格局,該格局的中心由自己占據,差序格局依然以倫理為基礎。周飛舟認為差序格局的結構原則就是建立在占據核心地位的家庭倫理基礎上的[注]周飛舟:《差序格局和倫理本位:從喪服制度看中國社會結構的基本原則》,《社會》2015年第1期。,這個結構的框架由“倫”構成,其原則由“理”構成,結構與原則結合稱為“倫理”[注]周飛舟:《行動倫理與“關系社會”》,《社會學研究》2018年第1期。。所以無論是倫理本位還是差序格局都指出傳統社會的秩序結構是差別有序的,這種秩序不僅得到國家制度的支持,還會得到家庭成員的服膺,這種秩序結構和制度環境賦予了行動者價值認知取向和行為合適性評判標準的公共性和共同體取向,從而保證了公共性之“理”的有效性和權威性。此外,傳統社會還是一個熟人社會,公共輿論和地方民情在熟人社會環境中發揮著制約個體行動的作用,以確保個體按照公“理”的要求行事。然而,隨著新中國開展的旨在打破傳統的祛魅運動,存在于家庭場域內的倫理規范被貼上了封建傳統的標簽,被否定和鏟除。由此,公“理”受到新制度的抵制,日益走向式微。這種式微表現在多個方面,如“理”的闡釋主體不再是占據年齡、輩分、性別和聲望優勢的上位者,原本處于下位者獲得新制度的支持而具備了闡釋權,“理”的闡釋模式從單中心走向多中心,“理”的倫理化內涵和人情化闡釋方式也被消解等等。所以傳統社會中長幼尊卑等級秩序在社會主義解放運動和平權運動等政治變革中失去合法性,這是公共性之“理”式微的社會制度基礎。集體化時期,國家通過社會主義改造建構了一種新的超越個體的公共性之“理”,政治性和階級性是這種公共性之“理”的核心內容,并為家庭成員的行動提供合法性依據。但是,隨著社會主義改造和集體化運動的結束,以政治性和階級性為核心內容的公共性之“理”也隨之崩塌。所以公“理”的存在和運行取決于社會制度環境,隨著拱衛公“理”的社會制度發生質變,公“理”也失去了存在的制度基礎,由此走向式微和衰落。與此同時,隨著改革開放,經濟理性的興起為“理”從公共性轉向私人化提供了新的制度環境。

(二)經濟理性的興起與“理”的利益化發展

改革開放以來,市場化和工業化的發展促使經濟理性和交換思維的興起,為“理”的演化提供了新動力。劉少杰指出市場經濟與生活世界存在排斥性的關系,市場經濟提倡為實現效益目標而充分競爭,以理性計算去追求效益最大化,而與日常生活中的重親情聯系、輕功利追求,重禮俗習慣、輕普遍原則相背離[注]劉少杰:《當代中國社會轉型的實質與缺失》,《學習與探索》2014年第9期。。同時,市場進程帶來的利益化業已延伸到鄉土社會之中。有的學者指出鄉土社會的差序格局出現了理性化趨勢,利益成為差序格局中決定人們關系親屬的一個重要維度[注]楊善華、侯紅蕊:《血緣、姻緣、親情與利益——現階段中國農村社會中“差序格局”的“理性化”趨勢》,《寧夏社會科學》1999年第6期。,在差序格局理性化趨勢之下,村莊中人與人聯結的人情也出現了異化,之前以穩定的長期預期為基礎的互惠變成了喪失預期的即時交換[注]賀雪峰:《新鄉土中國》,北京大學出版社2015年版,第61-66頁。。同樣,市場化進程中家庭成員的價值認知取向和行為合適性的評判標準日益加入利益化和理性化因素,權衡利益得失成為家庭成員的行動依據和價值取向。陳皆明在研究贍養問題時指出“父母投資有效地提高了子女為父母提供贍養的幾率”[注]陳皆明:《投資與贍養——關于城市居民代際交換的因果分析,《中國社會科學》1998年第6期。,這說明家庭成員以經濟理性和交換思維來處理贍養問題,這與費孝通先生所講的傳統社會中家庭養老模式——撫育—贍養的反饋模式相比已有很大的變化[注]費孝通:《家庭結構變動中的老年贍養問題——再論中國家庭結構的變動》,《北京大學學報(哲學社會科學版)》1983年第3期。。贍養模式從反饋型向交換型的轉變從側面反映了家庭成員處理人際關系和辦理具體事務的利益化傾向,即利益成為家庭成員行動的依據,人情和倫理因素等退居其次。所以市場化進程帶來的經濟理性不僅沖擊著公“理”,而且使“理”朝向利益化方向發展。

(三)家庭結構轉型與“理”的個體化興起

傳統社會形成了以父權制為制度基礎、以孝道為規范內容、以長幼尊卑為規范秩序的家庭關系結構,父子關系是家庭關系的主軸,父輩在家庭關系中享有尊位并處于家庭權力格局的核心地位,從而形成了以父輩為核心的家庭權力格局,這種家庭關系結構和權力格局產生了以父輩為核心的單中心的“理”的闡釋模式,保證了“理”的唯一性和權威性,并決定了“理”的性質,即公共性。隨著家庭關系結構從父子軸心向夫妻軸心轉變和家庭關系重心下移[注]唐燦:《轉型社會中的家庭與性別研究:理論與經驗》,內蒙古大學出版社2010年版,第21頁。,家庭結構的小型化和核心化,家庭權力格局從以父權為核心的單中心格局轉向了權力分散的多中心格局,從而使個體從家庭結構和家庭權力格局中脫離出來,原本處于下位的家庭成員不斷獲得主體性,父輩失去了闡釋“理”的結構性地位和優先性,子輩也不再將父輩闡釋的“理”視為行動的必要前提,而是轉向自我闡釋,這產生了多中心的“理”的闡釋模式。公“理”的一元化格局讓位于私“理”的多元化格局,“理”的公共性不斷讓位于個體化和私人化。所以家庭關系結構和權力格局的變革帶來了家庭成員的個體化,進而為“理”的個體化發展提供了微觀結構條件。

四、結論與討論

“理”作為行動者處理與他者有關的事項或關系的依據和遵循,顯示了行動者的價值認知取向和行為合適性評判標準。本文通過對河北省H村的實地調查發現,家庭互動中的“理”運行狀態發生了從公共性向私人化的轉變。這種轉變意味著家庭成員價值認知取向和行為合適性評判標準從共同體主義轉向個人主義和利己主義。與傳統社會中公“理”的結構性、超越性和權威性相比,當前農村社會的私“理”是個體化和分散化的,具體呈現在“理”闡釋權向年輕世代轉移并走向個體化,“理”闡釋內容的去倫理化并走向利益化,“理”的闡釋方式的去人情化并走向戾氣化。“理”從公共性向私人化轉變在現實層面表現在家庭成員不再將傳統社會中具有結構性特征的公“理”視為理所當然,而是根據具體情境建構利己的私“理”。同時,“理”的地位從結構優先轉向了行動優先,“理”從對行動者的制約轉向了行動者對其能動性地使用,“理”的功能從維護家庭群體秩序轉向了實現個人自我利益。需要指出的是,“理”的私人化并不意味著公共性之“理”的完全消失,而是以式微的方式存在。在實際中,公“理”與私“理”存在代際差異,父輩傾向于選擇公“理”以證明行動的合理性,而子輩傾向于選擇私“理”以支持行動的合理性。“理”的選擇之所以出現代際差異,這是由兩代人處于不同的經驗世界造成的,恰如舒茨所說處于不同經驗世界的行動者所動用的“手邊知識庫”是不同的。[注]侯鈞生:《西方社會學理論教程》,南開大學出版社2006年版,第277-279頁。在公“理”與私“理”形成的競爭格局中,公“理”不斷被私“理”消解且時常處于下風,所以那些堅持公“理”的人有時不得不放棄它并轉向私“理”。

“理”的私人化給農村家庭關系帶來怎樣的影響呢?“理”是以行動者賦予行動的意義為基礎的,從深層次上反映了農村家庭日常生活的意義結構。共享的意義結構是保證有序互動和和諧家庭關系的基礎。“理”的私人化表明家庭成員共享的意義結構出現了破裂,家庭成員賦予事物的意義呈現多元化,增加了家庭成員之間達成共識的難度,從而為行動分歧化和關系沖突化奠定了意義基礎。從意義層面看,處于社會轉型階段的家庭沖突與傳統社會中的家庭沖突在性質上是不同的,傳統社會中家庭日常生活的意義結構是內在統一的,意義是共享的,“理”是公認的,所以家庭沖突是可控的和暫時的;但是處于社會轉型階段的家庭日常生活的意義結構是破裂的,意義是多元的,“理”是私人化的,所以家庭沖突是常態化的甚至是內卷化的。總體而言,“理”的私人化揭示了農村家庭互動的無序化和成員關系的沖突化,這種無序和沖突是由家庭成員的不能吃虧的自我中心主義的價值認知取向造成的。“理”的私人化表明家庭成員時常以排他的方式建構以己為中心的單向關系。所以建設家庭成員共同認同的“理”是促進家庭關系從單向建構走向雙向建構的重要道路,從而奠定家庭關系和諧運行的意義基礎。

“理”在實質上反映了家庭成員如何處理公與私、自我和他者之間的關系問題。在傳統社會,“理”經過儒家文化的塑造和國家制度的安排表現為公“理”,過分利己的私“理”受到壓制,在公“理”的制約下,家庭成員建構了一種自我與他者共存和共享的家庭關系格局。然而,當前農村社會,“理”經過傳統的祛魅、經濟理性的興起和家庭結構的轉型失去了結構根基走向了私人化,每個家庭成員都可以基于具體的情境和自身利益訴求選擇性地闡釋利己的“理”,在私“理”的指引下,家庭成員建構了一種自我與他者相互排斥和相互侵犯的家庭關系格局。“理”在傳統社會和當前農村社會反映了家庭成員不同的行動邏輯和價值取向,前者偏重于集體主義和家庭至上,而后者偏重于個體主義和利己主義。同時,“理”與人情、面子、“氣”等存在內在關聯,在實踐層面,“理”的變化增加了揭示中國人行動機制的復雜性,“理”的私人化在一定程度上可以反映人情、面子和倫理等行動機制也受到理性化和利益化因素的影響,并逐漸打破溝口雄三所講的“常識性正義衡平感覺”[注][日]滋賀秀三:《中國法文化的考察》,王亞新譯,載王亞新、梁治平編:《明清時期的民事審判與民間調解》,法律出版社1998年版,第13頁。,同時,“理”的私人化增加了家庭成員之間行動協調的難度,容易導致家庭成員之間互動從尋“理”向斗“氣”轉化,從而使家庭關系陷入到常態化沖突和內卷化困境,所以尋找共同認可的公共性之“理”是建設和諧穩定家庭關系的重要路徑。