鄉村振興戰略下山東傳統村落保護發展研究

陳淑飛 許 艷

(山東建筑大學 齊魯建筑文化藝術與環境設計研究基地、藝術學院,山東 濟南 250101;山東建筑大學 建筑城規學院,山東 濟南 250101)

傳統村落,又稱“古村落”,是指形成歷史較長,延續發展至今,并且保護較為完整的鄉村聚落形式,承載著鮮明的地域文化及特色的民風民俗大均、胡靜、陳君子、許賢棠:《中國傳統村落的空間分布格局研究》,《中國人口·資源與環境》2014年第4期。。傳統村落是我國重要的文化遺產,是農耕文明歷程的最佳見證和傳統文化的重要載體,是物質文化遺產和非物質文化遺產融為一體的活態呈現,具有重要的歷史、文化、科學、藝術、社會和經濟價值。然而,伴隨著工業化、城鎮化、新農村建設和鄉村旅游開發等帶來的建設性、開發性與旅游性破壞,傳統村落受到不斷沖擊和多重挑戰,甚至瀕臨消亡盧丁方:《傳統村落與歷史文化名村》,《浙江日報》2014年9月5日第7版。。根據中國村落文化研究中心對中國具有歷史、民族、地域文化和建筑藝術研究價值的傳統村落調查結果顯示,從2004年至2010年傳統村落總數由9707個降至5709個,7年間消亡3998個,每天消亡近1.6個。

山東省是中華文明的重要發祥地,傳統村落的形成歷史悠久、地域特色鮮明且文化底蘊深厚。據后李文化遺址考古發現表明,山東泰沂山區的古人大約在距今8500-7500年的新石器時代就已經步入穩定的聚居生活,進行原始的農業生產。據《山東省地名志》統計,迄今為止,山東省境內的自然村落已達107387個,根據村落的族譜、墓碑、方志及口承史料等考證,建村年代早于民國之前的共計4830個劉德增:《山東移民史》,山東人民出版社2011年版,第9-10頁。。但伴隨著城鎮化進程的不斷加快,山東省的傳統村落也遭到不同程度破壞、改造和廢棄。特別是在“土地增減掛鉤”等政策的推動下,大量歷史悠久、特色鮮明的傳統村落被并點改造,傳統村落與民間文化的消亡越來越快。

近年來,山東省積極推進傳統村落保護和發展,加大投入和保護力度,資金投入、保護措施和發展規模都取得了前所未有的成績,但傳統村落保護發展仍存在風貌格局破壞、勞動力缺失、農業發展弱化、鄉土文化衰敗及公眾參與缺乏等困境,生存狀況仍不容樂觀。黨的十九大報告提出的鄉村振興戰略,為傳統村落的保護發展提供了新思路,激發了新活力,傳統村落保護發展迎來重大歷史機遇。作為“另一類文化遺產”馮驥才:《傳統村落的困境與出路——兼談傳統村落是另一類文化遺產》,《民族文化論壇》2013年第1期。,保護發展好承載著人們鄉愁記憶和鄉土文化的傳統村落就是落實這一重大戰略部署的題中應有之義。

一、山東傳統村落概況與空間分布

山東省地處華東沿海、黃河下游、京杭大運河中北段,境內地形復雜多樣,形成了明顯的地區性差異。齊魯文化底蘊深厚,儒家學說影響廣泛,民間文化豐富多彩。山東省傳統村落資源豐富、特色鮮明,呈現出多姿多彩的地方風貌。

(一)山東國家級傳統村落數量

目前,國家級傳統村落的認定是由住房城鄉建設部、文旅部和財政部聯合評審認定的《中國傳統村落名錄》和由住房城鄉建設部和國家文物局共同組織評選的《中國歷史文化名鎮名村》兩個類別。截至目前,住房城鄉建設部、文旅部和財政部分別于2012 年、2013 年、2014 年、 2016 年和2018年公布了五個批次共6799個中國傳統村落。其中山東省第一批入選10個,第二批入選6個,第三批入選21個,第四批入選38個,第五批入選49個,共計124個(見表1),占全國總數的1.82%。

國家住房城鄉建設部和國家文物局按照《中國歷史文化名鎮(村)評選辦法》,于2003年、2005年、2007年、2009年、2010年、2014年和2019年評選出歷史文化名村共七批276個村,其中山東省第一批無一入選,第二批至第六批各入選1個,第七批入選6個,共計11個(見表2),占全國總數的3.99%。這11個歷史文化名村同時被納入中國傳統村落保護名錄的有10個,第七批公布的僅濟南市章丘區相公莊街道梭莊村沒有入選。

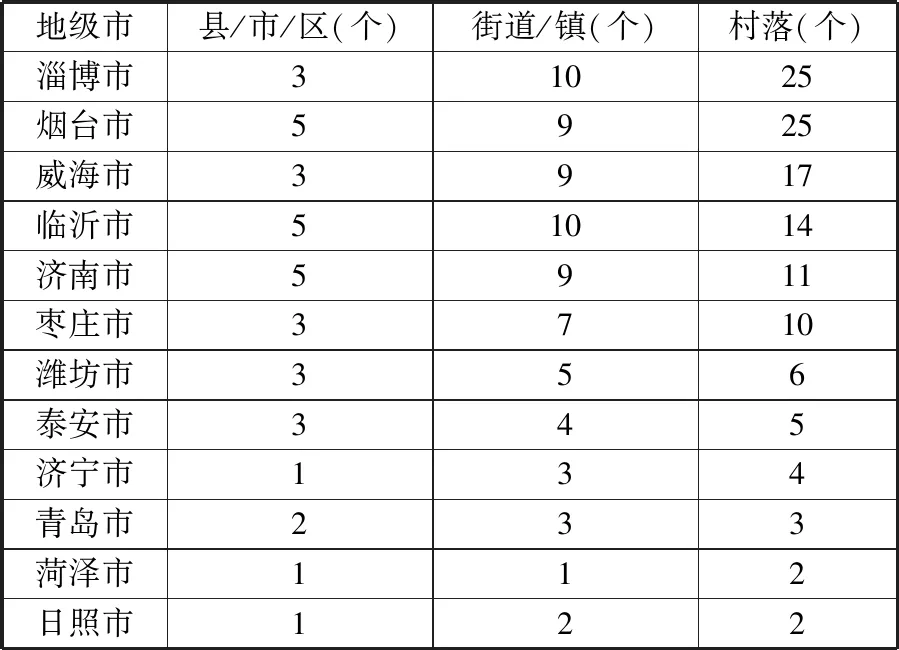

表1 山東省各地市入選中國傳統村落名錄數量

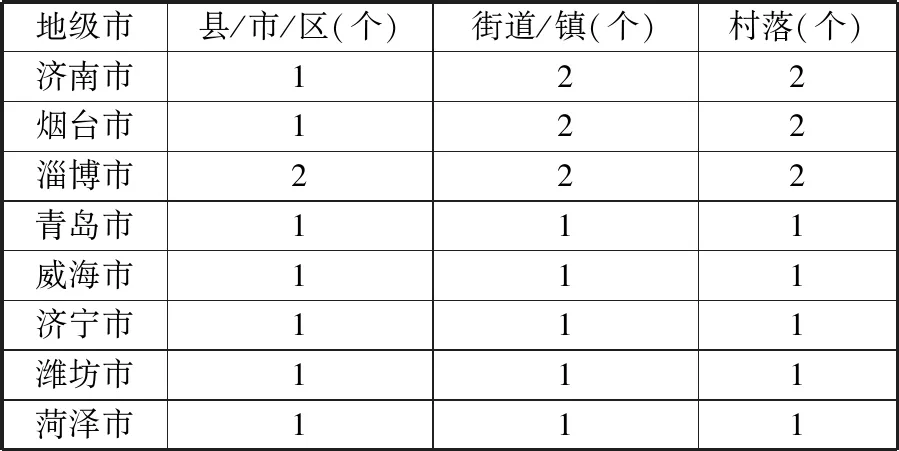

表2 山東省各地市入選中國歷史文化名村數量

(二)山東傳統村落分布類型

山東省傳統村落受地理環境、文化差異的影響,總體來看可以將它們分成三個大的區域類型,魯中南山區、魯東丘陵區和魯西北平原區,每個區域的傳統村落各自發展形成獨具一格的地方風貌。

1.魯中南山區。位于山東省中部和南部,是以泰山、魯山和沂山等為主體構成的山地丘陵區,這一地區已發掘的舊石器和新石器時期居住遺址眾多,是山東省史前文化發源地和早期聚落的發祥地。魯中南山區傳統村落多依山而建,隨坡就彎,與地形緊密結合,形成了沿等高線層層布局的村落形態。民居院落以合院式布局為主,多分布在山坡陡地處,以求少占耕地,最大限度地利用坡腳溪谷耕作。山區自然資源豐富,村民因地制宜、就地取材,民居建造以石材和木材為主,敦厚質樸,形成極具特色的石頭村落。

2.魯東丘陵區。位于山東省東部,為膠州半島區域,地勢大都為起伏和緩的波狀丘陵區,同時沿海附近山地比重較大,山海交融成為魯東丘陵區的一大特色。民居院落以三合院、四合院布局為主,依坡就勢,順從自然,布局靈活。沿海地區自然資源豐富,民居建筑多就地取材,其中海陽、榮成等地漁村以石為墻、海草為頂的海草房最為典型,是山東省最具代表性的地方特色民居。同時由于受山東沿海開放口岸的影響,不少村落歷史傳承發展的自然關系被打破,許多地方民居建造中受近代建筑文化的影響特征明顯,甚至形成中西合璧的村落特色[注]于安華:《山東的歷史文化名村》,《文化月刊》2013年第2期。。

3.魯西北平原區。位于山東省西部和北部,是由歷史上形成的黃河沖積扇、泛濫平原和近代黃河三角洲組成的平原。魯西北平原區的村落多選址為前有河流或池塘的位置,村落西北側種植層層樹木抵御寒風。由于平原地區耕地相對較多,民居院落面積較山東其他地區略大,院落布局更加自由,存在從單院到四合院等多種形式的院落布局方式。民居建筑多以土坯、麥草為主要材料,結構形式為磚柱承托平梁,四周圍以土坯磚墻,用麥草泥筋涂抹墻面。這種緩坡平屋頂民居,構造簡單卻厚重敦實,十分適宜魯西北氣候。

(三)山東傳統村落分布特點

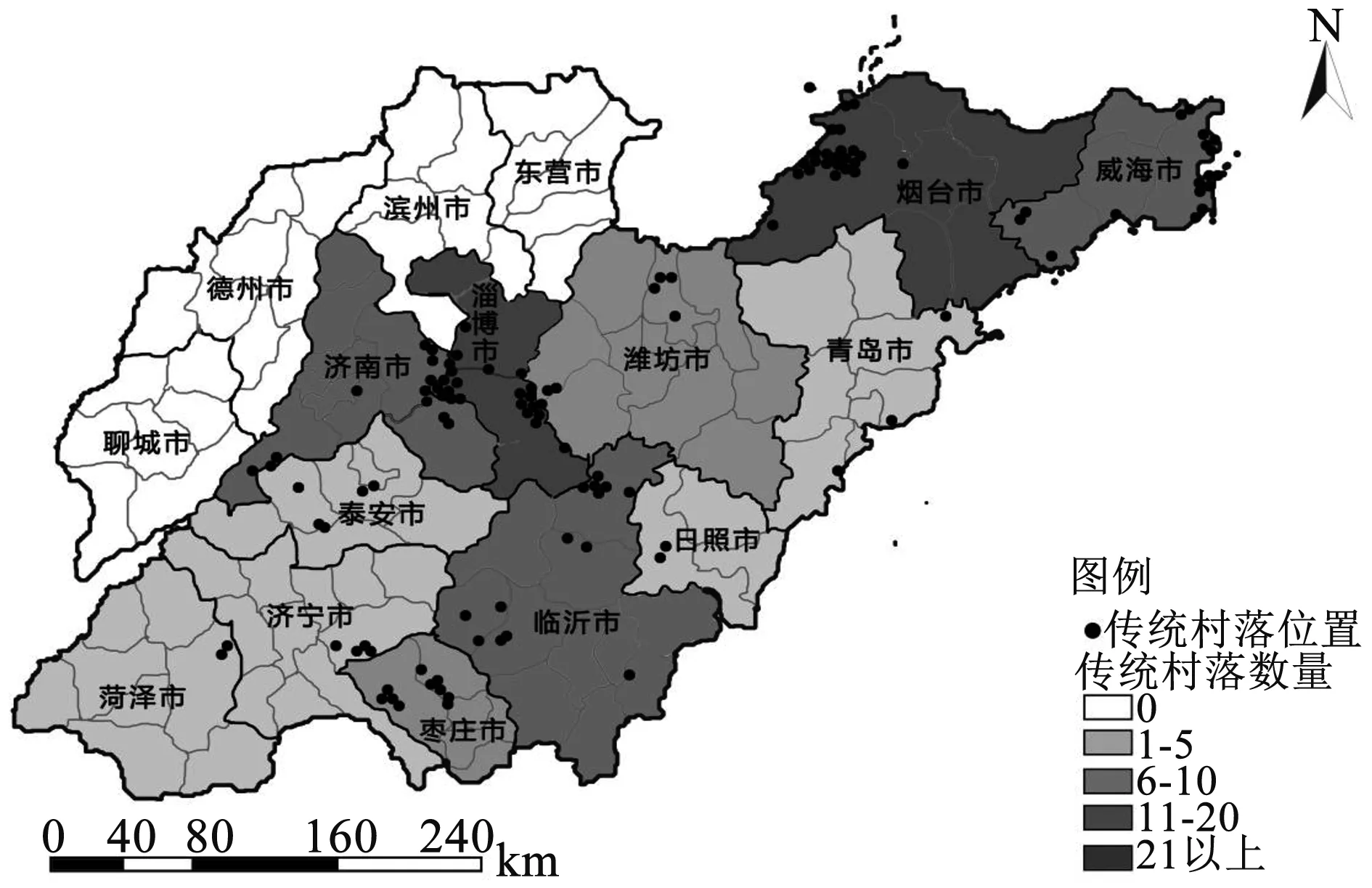

圖1 山東省國家級傳統村落分布圖

山東省傳統村落資源相對豐富,125個入選的中國傳統村落在山東省的分布呈現出整體分布廣泛、局部區域密集、山區分布較多的三個顯著特點(見圖1)。

1.整體分布廣泛,集聚特征明顯。從整體來看,山東省傳統村落數量較多,廣泛地分布在山東省的各市區。但也可以直觀地看出,山東省傳統村落分布呈現明顯的空間集聚特點,魯中南山區和魯東丘陵區的傳統村落數量占到山東省總量的95%以上,魯西北平原區則不足5%。山東省傳統村落分布形成魯中南傳統村落聚集區和魯東傳統村落聚集區。

2.局部區域密集,分布差異較大。從局部區域分布來看,傳統村落在山東省各市的分布不均,差異較大。在山東省16個地級市中,擁有傳統村落分布的有12個,魯西北平原區的德州、濱州、東營和聊城4市均沒有。擁有傳統村落10個以上的市是魯中南山區的濟南、淄博、棗莊、臨沂4市和魯東丘陵區的煙臺、威海2市,其中淄博市和煙臺市最多,都有25個傳統村落,這與兩大傳統村落聚集區完全相符。

3.山區分布眾多,平原地區稀少。由于山區交通不變,相對閉塞,制約著社會經濟的發展,但當地的傳統村落受外界因素干擾較小,在一定程度上得到保護,并長期穩定的發展[注]李曉彤、宋俊學、程鈺:《山東省傳統村落空間分布格局研究》,《山東師范大學學報(自然科學版)》2018年第3期。。魯中南山區內群山連綿、峰巒起伏,魯東丘陵區內谷寬坡緩、丘陵縱橫,因此兩個地區傳統村落分布廣泛。

二、山東傳統村落保護發展中的困境

山東省傳統村落歷史悠久、資源豐富,但入選國家級傳統村落的數量并不多,只有125個,在全國處于中等水平。山東省的傳統村落保護工作與先進省份相比,與山東省悠久的歷史和眾多的鄉村數量相比還有很大的差距。山東省于2014年和2015年先后啟動省級傳統村落評選和“鄉村記憶”工程工作,加大制度保障和資金投入,傳統村落保護發展工作取得很大成績,但仍然面臨諸多問題。

(一)現代生活方式對傳統村落保護發展的沖擊

傳統村落和民居建筑雖然承載著村落悠久的發展歷史,記錄著村民的生活生產方式,但其陳舊的設施和落后的居住條件難以滿足村民現代生活的需要。為了改善居住條件,村民用水泥、瓷磚、彩鋼瓦等現代建筑材料對原有民居進行修繕和改擴建,更多村民追求現代化的樓房建筑樣式,拆舊建新,甚至任由原有民居建筑坍塌,另選新址新建。這些以新帶舊、以洋代土、以今代古的建設方式,嚴重破壞了傳統村落的歷史風貌格局。另一方面,現代生活方式帶來了現代文化與傳統文化的碰撞。伴隨著越來越多的年輕村民進城務工,他們容易接受新鮮事物,受現代多元文化的影響較大,認為農耕文明所代表的就是落后的生產方式和生活觀念。面對強勢的現代文化,他們不再珍惜祖輩流傳下來的文化,對傳統禮儀、風俗習慣、道德觀念等越來越生疏排斥,造成了鄉村傳統文化、道德倫理的衰落和村民在精神觀念上進退失據。

(二)城鎮化建設對傳統村落保護發展的挑戰

伴隨著城鎮化建設和經濟快速發展,不少鄉村城鎮土地資源調整和政策性搬遷,進行了行政村、自然村大量撤并或重建,導致不少傳統村落漸趨消失或衰敗[注]羅文聰:《我國傳統村落保護的現狀問題與對策思考》,《城市建設理論研究》電子版2013年第20期。。山東省有些地方在新農村建設中沒有正確認識到傳統村落文化遺產的保護與傳承的重要意義,在實施合村并點工作中,大范圍地進行村莊的并點改造,一些淳樸自然的傳統村落被盲目推倒進行改造建設。同時,城鎮化的快速發展吸引著鄉村資源要素不斷向城鎮轉移,2018年山東省常住人口城鎮化率已達到61.18%,隨著大量村民棄地進城務工以及到城鎮定居,村落長期無人或僅有老弱婦孺留守,大量土地荒蕪,傳統建筑不斷倒塌廢棄,傳統的生產生活方式遭到徹底瓦解,老齡化、空心化現象十分嚴重。另外,傳統村落保護包括物質與非物質文化遺產,鄉村人口流失造成傳統工匠和民間藝術的傳承者后繼乏人,傳統村落保護發展面臨巨大挑戰。

(三)政策法規不完善對傳統村落保護發展的影響

我國對傳統村落保護的研究起步較晚,相關的法規制度建設相對滯后,針對歷史文化遺產的傳統村落的保護利用缺乏專門保護法與規劃條例[注]葫蘆島市社會主義學院課題組:《遼寧省少數民族傳統村落的保護研究——以葫蘆島市建昌縣二道灣子蒙古族鄉為個案》,《遼寧省社會主義學院學報》2016年第1期。。直到目前,國家層面的法規尚未出臺,但江西、貴州等省份先后出臺了省級層面的傳統村落保護發展條例,山東省在此方面相對滯后,僅有幾個技術規范文件和發展規劃編制要求,且實施力度不夠。同時,傳統村落的保護發展現由多個部門進行指導管理,執法主體不明確,職能劃分不清晰,監督與評估機制也不健全,工作開展很難得到落實。此外,傳統村落的產權管理制度較為混亂,公、私兩類主體及其權利的深度交融和糅雜具有歷史性和現實性,難以明晰產權[注]王江、胡園園:《新時代的傳統村落保護:政策舉要、法制問題與對策》,《江西理工大學學報》2018年第2期。。產權不清,或是產權分散,居住村民不愿去進行修繕和保護,在一些有經營條件的村落,村民由于產權問題無法通過經營增加經濟收入,導致參與村落保護發展的積極性很低,大大增加了保護和發展利用傳統村落的難度。

(四)過度商業化對傳統村落保護發展的破壞

村落遺產這個本質還需要重新認識,如果不認識它的本質我們就不知道它的價值,就沒有準確地保護它的方法[注]馮驥才著:《馮驥才文化保護話語》,祝昇慧、孫玉芳摘編,青島出版社2017年版,第496頁。。許多地方政府對傳統村落的價值認識嚴重不足,只看到了傳統村落的商業價值,盲目對傳統村落進行旅游開發。在開發過程中采取簡單直接的商業化運作模式,沒有合理的保護發展規劃和相應的保護措施,不僅沒有對歷史建筑采用傳統材料和建造技藝進行專業修復,實施有效保護,甚至存在為經營需要擅自改變歷史建筑格局,嚴重破壞了傳統村落的原生風貌和歷史格局。同時,隨著傳統村落休閑旅游產業不斷發展,大量游客涌入鄉村觀光體驗,但村落環境空間容量與承載能力有限,保護發展面臨巨大挑戰。

三、鄉村振興戰略下山東傳統村落保護發展的歷史機遇

黨的十九大報告提出實施鄉村振興戰略,這是新時代堅持新發展理念、全面建設社會主義現代化強國的重大舉措。在堅持優先發展農業農村的原則下,山東省傳統村落保護發展迎來重大歷史機遇,鄉村振興戰略為傳統村落保護發展提供全新的思路和實施路徑。

(一)鄉村振興戰略為傳統村落發展確立全新城鄉關系

鄉村振興戰略的提出,不僅為新時代鄉村發展明確了思路,也為城鄉關系發展指明了方向。黨的十九大報告用城鄉融合代替城鄉一體化,體現了城鄉關系已經發生了根本性的變化,鄉村作為一個有機整體,從原來城市的從屬地位轉變到與城市同等重要的地位上,鄉村也從過去的被動接受反哺到為實現振興主動作為。實施鄉村振興戰略,可以更加充分的立足于傳統村落的自然資源優勢和鄉土文化特色,建立可持續發展的內生增長新機制,從而實現傳統村落的全面振興。鄉村振興戰略是鄉村發展思路與發展理念的根本轉變,為傳統村落的保護與發展確立了全新的城鄉關系。

(二)鄉村振興戰略為傳統村落保護發展激發新活力

實施鄉村振興戰略,關鍵的要素是人口、土地和資金。人口方面,在鄉村人口流入城市的基本趨勢下,通過政策引導、財政支持等措施引導部分人口返鄉,切實解決好鄉村人口老齡化和專業人才缺乏問題;土地方面,繼續鞏固和完善農村基本經營制度,深化農村土地制度改革,完善“三權”分置制度;資金方面,堅持農業農村優先發展的理念,促進公共資源優先向“三農”配置。實施鄉村振興戰略,通過政策的幫扶和資金的投入保護和挖掘傳統村落的生態、文化等優勢資源,鼓勵和吸引有鄉村情懷的人才回歸鄉村,盤活利用好傳統村落土地、宅基地等資源,激發傳統村落的發展活力,加快傳統村落的振興過程。

(三)鄉村振興戰略為傳統村落提供“三治融合”的治理體系

黨的十九大報告首次將德治納入鄉村治理范疇,提出了健全自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系。用“三治融合”的理念創新鄉村治理體系,是新時代鄉村發展的現實需要,是提升基層社會現代化水平的有效手段,有利于基層治理的民主化、制度化和人性化。傳統村落中在長期的歷史發展中傳承下來的良好家風族訓、鄉規民約以及孝道文化、鄉賢文化等都是鄉村德治的基礎,有利于構建“三治融合”的治理體系,形成鄉村治理強勁的向心力和凝聚力。同時,加強鄉風文明建設,推進鄉土文化繁榮復興,有利于弘揚中華優秀傳統文化,喚起村民的文化自覺和文化自信,為傳統村落的保護發展奠定堅實的基礎。

四、加強山東傳統村落保護發展的對策建議

傳統村落保護發展是鄉村振興戰略的重要組成部分,《山東省鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》明確提出傳統村落為特色資源類村莊,要統籌保護、利用與發展關系,保護歷史文化資源和傳統建筑,傳承民風民俗和生產生活方式,推動特色資源保護與村莊發展良性互促,充分彰顯內涵特質。因此,探討傳統村落保護發展的山東特色之路,讓傳統村落在鄉村振興中發揮新優勢,展現新作為,具有重要的意義。

(一)完善立法健全傳統村落保護發展機制

從山東省傳統村落的保護現狀和長遠發展來看,傳統村落的保護發展不能僅僅停留在傳統村落的調研普查、登記造冊、掛牌保護和嚴格申報與審批流程上,而是應該對標先進省份加強立法保護,盡快研究出臺《山東省傳統村落保護與發展條例》,進一步劃定保護紅線,解決傳統村落認定、保護、管理和發展利用的原則問題。明確傳統村落保護發展過程中各種責、權、利問題,使傳統村落保護發展有法可依、有章可循。同時對造成傳統村落實際損害的責任者應有配套的問責機制、相應的量刑標準和賠償補償制度,提高法律的權威性,更好地發揮立法的引領和推動作用。其次,針對目前山東省傳統村落的保護與發展現由文物部門、建設規劃部門、文化旅游部門等共同監督管理的問題,需要進一步建立健全傳統村落保護發展的管理體制和運行機制,明確各部門的權責關系,加強監督管理,切實提高行政效率。將傳統村落保護發展問題納入各級政府領導干部的政績考核之中,落實傳統村落保護發展的主體責任,杜絕因職能劃分不明確,出現遇到有利事項時相互奪權,在遇到不利事項時相互推諉的現象,形成合力整體統籌推進傳統村落的保護與發展利用。

(二)因地制宜做好傳統村落保護發展規劃

在實施鄉村振興戰略的大背景下,統籌做好山東省傳統村落的保護發展規劃工作,為傳統村落保護發展奠定堅實基礎。一是必須深刻認識到傳統村落內在的豐富價值,傳統村落是一種典型的鄉村聚落形態,具有獨特的生產價值、生態價值、生活價值、社會價值、文化價值和教化價值[注]朱啟臻:《當前鄉村振興的障礙因素及對策分析》,《學術前沿》2018年第3期。,規劃中對傳統村落組成要素的構成現狀、演變規律及發展趨勢進行認真剖析,因地制宜,杜絕千村一面,探索具有山東特色的傳統鄉村保護發展之路。二是要堅持以人為本的理念,在保護好傳統村落自然環境、建筑風貌等物質遺產及風俗習慣、民間藝術等非物質遺產的同時,以原住民的利益訴求為出發點,著力提升鄉村基礎設施建設和公共服務水平,改善村民的生活質量,增加村民的認同感和歸屬感。三是在制定傳統村落風貌和歷史建筑的修復與保護規劃時,應充分尊重傳統建筑本身及其承載的地域歷史文化,以傳統建造技藝對其進行修復和維護,確保傳統村落的風貌格局和鄉土文化得以完整、真實地保護和傳承。四是必須強化傳統村落保護規劃的剛性約束,將保護要求納入鄉規民約,發揮村民民主參與、決策、管理和監督的主體作用,加強保護發展規劃的宣傳工作,提高全社會參與傳統村落保護發展的積極性。

(三)制定和實施城鄉融合發展的配套政策

堅持城鄉融合發展是實施鄉村振興戰略的基本原則,也是促進傳統村落保護發展的根本途徑。一是要建立健全城鄉融合發展的體制機制和政策體系,徹底破除城鄉二元結構壁壘,夯實城鄉融合發展的制度基礎,堅持優先發展理念,補齊發展中的短板,促進城市人才、技術和資金等資源要素轉向傳統村落,激發傳統村落保護發展活力。二是調整鄉村產業結構,深入挖掘傳統村落的自然和文化資源,培植鄉村特色產業,打造發展新優勢,實行差異化、多樣化、特色化的發展路徑,讓村民就業、收入和生活都有保障。三是科學制定傳統村落保護發展的專業人才行動計劃,引導各類專業人才資源向傳統村落流動。一方面通過資金投入和政策引導,吸引外流的創業成功者、返鄉創業者、退休還鄉者及有鄉村情懷、愿意回報鄉村的技術人員和專家學者入駐或扎根傳統村落,形成傳統村落新的鄉賢群體,引領和帶動村落民眾自覺珍惜傳統村落,自覺保護傳統村落,自覺利用傳統村落文化遺產進行“文化再生產”[注]王院成:《傳統村落文化遺產保護呼喚新鄉賢》,《光明日報》2017年5月4日第12版。。另一方面,加強對村民的教育和培訓力度,不斷提升村民的綜合素質和生產經營能力,培育新型職業農民,同時通過教育和培訓,重塑村民的文化自覺和文化自信。四是以公共文化服務體系建設為契機,推動傳統村落鄉土文化的復興,重建新的鄉村精神和鄉村理想。

(四)落實傳統村落中的“三權分置”辦法

傳統村落依賴于土地而存在,傳統村落保護發展的根本問題是土地問題。“三權分置”既是實施鄉村振興的有利抓手,也是解決好傳統村落保護發展與土地權屬的相關問題并破解產權癥結的關鍵。山東省2018年出臺了《關于開展農村宅基地“三權分置”試點促進鄉村振興的實施意見》,要以此為契機,積極探索形成適合傳統村落特性的宅基地“三權分置”辦法,以解決傳統村落保護發展中存在的權責不清、籌資困難、收益不明等問題,切實為傳統村落保護發展掃清制度障礙。一是針對傳統村落宅基地的特殊情況,從有利于保護發展的角度積極穩妥推進宅基地所有權、資格權、使用權“三權分置”,適度放活宅基地和傳統民居建筑的使用權,為村民通過不動產增加經濟收入提供機會,為引進利用社會保護資金創造條件。同時,在目前的政策制度框架下,將傳統村落土地及閑置建筑通過鄉村集體反租等形式,集中統一規劃和利用,探索傳統村落保護發展的新路徑。二是盡快利用盤活的鄉村集體建設用地資源,為傳統村落基礎設施和公共服務設施用地提供保障的同時,鼓勵鄉村集體經濟組織通過自營、出租、入股和聯營等方式增加收益,讓村民享受到傳統村落沉淀性資源向收益性資產轉變帶來的政策紅利,促進傳統村落的振興發展。

(五)發揮傳統村落保護發展的內生動力

傳統村落保護發展需要全社會多種主體的共同參與,村民是其中重要的主體之一,甚至是傳統村落保護發展能否成功的決定性因素。在山東省的傳統村落保護發展實踐過程中,村民這一重要主體參與缺失是一個不容忽視的問題。村民是傳統村落的建造者、使用者,也是鄉土文化的創造者、傳承者,更是保護發展的直接受益者和享用者,提升傳統村落村民的參與和保護意識,激發傳統村落的內生動力是傳統村落保護發展的關鍵所在。一是在鄉村振興戰略背景下,加大基礎設施和公共服務設施投入,加快推進人居環境整治,加大傳統村落保護發展的宣傳和引導,讓村民實實在在地感受到、享受到傳統村落保護發展帶來的變化和好處,調動村民參與保護發展的積極性、主動性和創造性。二是建立并暢通村民參與保護發展的渠道和機會,對傳統村落村民進行增權。對傳統村落原住民進行增權是指讓當地居民參與保護開發、管理決策等重要事項,滿足其利益訴求,從而提高當地居民的責任心,激發其主動參與傳統村落保護的各項工作[注]廖軍華:《鄉村振興視域的傳統村落保護與開發》,《改革》2018年第4期。。村民參與傳統村落保護發展行動的過程,也是村民逐漸形成并深化對傳統村落價值和意義認識的過程,增進村民參與傳統村落事務的信心與行動能力,從而對傳統村落的保護以及可持續發展提供源源不斷的內生動力。

(六)創新傳統村落保護發展的運作模式

傳統村落保護發展運作模式的創新,需要立足于自身的鮮明特色,深入挖掘資源優勢,吸引社會資本積極參與,進行科學合理的保護規劃和發展路徑選擇。一是堅持政府引導與公眾參與并重,搭建傳統村落保護與發展利用的大平臺。一方面積極探索傳統村落的村民自保、私保公助,產權轉移、公保私用以及村集體籌資保護、政府收購保護等保護方式,鼓勵社會組織、企業和個人認領、認養、認保歷史建筑,加快傳統村落的有效保護與發展利用。另一方面立足傳統村落資源,加大投入,積極引進社會資本。統籌整合政府各類資金,成立傳統村落保護專項基金,發揮財政資金的引導促進作用。通過鼓勵村民入股,以土地、房屋產權的置換或租賃等多種方式,吸納各種資本參與,同時規范保護與開發利用的資金比例,規定開發收入和稅收適當返還用作保護經費,建立“以開發收入保養傳統村落”的良性運行機制。二是探索建立駐村專家制度。對國家級傳統村落各選派一名傳統村落保護發展方面的省級專家,駐村為傳統村落的保護發展開展技術指導和服務。并結合山東省2018年開展的規劃師、建筑師、設計師下鄉參與美麗村居建設活動,實現山東省國家級傳統村落“一村一專家,一村一設計師”的工作局面,確保傳統村落保護發展的成效。

習近平總書記指出,鄉土文化的根不能斷,農村不能成為荒蕪的農村、留守的農村、記憶中的故園[注]中共中央文獻研究室:《十八大以來重要文獻選編》,中央文獻出版社2014年版,第682頁。。傳統村落的保護發展不能僅靠簡單的自上而下,更需要激發自下而上的內生動力。在鄉村振興戰略下,保護歷史文化遺產,弘揚優秀傳統文化,探索傳統村落保護發展的山東特色之路,是建設文化強國的重要內容,是推進全面建成小康社會、滿足人民群眾美好生活需要的時代要求,也是全力打造鄉村振興齊魯樣板,繪就多樣化的“齊魯風情畫”,形成具有山東特色的現代版“富春山居圖”的重要載體。

——山東省濟寧市老年大學之歌