關于考古出土的東漢俑研究

摘 要:20世紀30年代到新中國成立以來,東漢墓葬在洛陽、武威、酒泉、四川、重慶、長沙以及兩廣地區,都有大批發現。從時間上看,東漢前期出土的俑較少,中期隨葬數量和種類漸增,奴仆、家畜、家禽(多為陶制)流行,隨后越來越多,至東漢晚期達到極盛。東漢晚期的俑,以四川各地出土陶俑和甘肅武威雷臺出土的銅車馬儀仗俑最為出色。

關鍵詞:考古出土;東漢俑;陪葬品;藝術特色;升仙

東漢從葬俑的盛行是漢武帝以來厚葬風氣的體現和發展。《鹽鐵論·散不足》云:“今生不能致其愛敬,死以奢侈相高,雖無哀戚之心,而厚葬重幣者,則稱以為孝,顯名立于世,光榮著于俗。”王充《論衡·薄葬篇》也云:“圣賢之業,皆以薄葬省用為務,然而世尚厚葬……故作偶人以侍尸柩,多藏食物以歆精魂。積浸流至,或破家盡業,以充死棺。”稍晚王符《潛夫論·浮侈篇》中也說:“今京師貴戚,郡縣豪家,生不極養,死乃崇喪……多埋珍寶偶人車馬。”[1]

東漢俑以豪族、地方中小官員使用普遍。材質以陶塑為主,也有木石雕和銅鑄,注重材質特性運用及制作技藝之美。造型方面呈現出濃郁的區域特征,題材類型顯示出社會流行風尚,內容組合體現使用者特權、身份、階層、審美、信仰和生活理想。類型方面除家內奴婢、農業徒附及部曲外,樂舞百戲占有相當多的數量。東漢俑的藝術特色是主要塑造不同身份或角色的俑個體或群體,組合或排列成一個內容豐富、相互呼應、情景交融的宴會表演現場。表演者大膽夸張的動態造型和豐富生動的面部表情,體現出一種極其自然的由內到外的情緒流露。它與西漢俑普遍追求的溫婉含蓄、嫻靜莊重審美趣味區別開來,從而達到絢麗多姿、內外統一、溫柔敦厚而又生機勃勃的藝術效果,體現出一種既樸實又浪漫,既渾厚又輕盈的寫意風格。東漢俑的特色如陳少豐指出:“東漢時期俑的重大成就,當推千姿百態的具有心理內容的姿態動作的塑造,更在于對內心世界集中體現的人物面部表情的刻畫。”[2]

1 洛陽及周圍出土的東漢俑

洛陽四面環山,北臨太行山,南靠伏牛山,西抵伏牛山西端,東據嵩山,瀍河、澗河、洛河、伊河間流其中,人口稠密,土地肥沃,物產豐饒。疑為夏都的二里頭,偃師商城,東周王城、東漢都城、隋代都城、唐朝東都建于此,可見文明積淀之深厚綿延。

洛陽漢墓歷年來發現數量眾多,但以俑隨葬的并不多,出土陶俑數量也僅占隨葬器物的一小部分。類型有侍俑、騎馬俑、騎羊俑、騎象俑、樂舞百戲及少量釉陶俑。其造型特點是形體較小,成套組合,6~21厘米高,為泥質灰陶,以模制軀干結合手工捏塑或模制的四肢及配件飾物,再燒制繪彩而成。

洛陽東漢俑以樂舞百戲為主,均置放在墓室前堂或靠近前堂的甬道內。一般兩人舞蹈,形成以舞蹈、奏樂、伴唱、說唱、俳優、百戲、觀賞為形式的6~18人的小型家庭宴會場景。

早期樂舞百戲俑以1954年發掘的洛陽燒溝23號漢墓[3]、洛陽燒溝113號漢墓[3]、1965年發掘的洛陽燒溝西14號漢墓為代表。[4]

洛陽燒溝23號出土18件樂百戲舞陶俑,皆陶質粉彩。其中樂俑8件,似作吹塤、吹簫、伴唱、擊鼓、撫琴、歌唱等狀。舞俑3件,均身著長衣大袖,其中兩件姿勢一樣,抬手曲右臂上揚左臂;另外一件雙臂上揚,且左腳踏一圓鼓起舞。百戲俑6件,有倒立、反弓、猴戲等。俳優俑1件,頭大,身形肥胖壯實,袒胸露乳,扭頭仰面伸臂作滑稽表演。其余高矮不一,似為觀眾。同期113號墓出土18件俑與之類似。

燒溝西14號漢墓出土一套6件完整樂舞俑,陳列于前堂東南角,包括1件長袖踏鼓女舞俑與1件俳優俑相向起舞;4件樂俑面對舞者席地跽坐一排,兩人吹排簫,1人吹塤,1人撫耳伴唱。值得注意的是,樂舞俑的西面,陳放著裝有食物的奩、盒、盤、案、耳杯等,表明這些樂舞與宴飲或祭祀相關,是為墓主神靈準備的。

東漢中期以1992年發掘的洛陽東北郊東漢墓[5]、1993年洛陽苗南新村528號漢墓出土樂舞百戲俑為例。[6]前者與動物模型陳列于后室與前堂的甬道內,1對男女舞俑(女舞者腳下有盤,應為七盤舞),1件俳優俑,6件樂俑(如吹塤、撫耳伴唱、撫琴、吹簫),1對圍著陶鼓起舞擊鼓俑,1件雜技俑,1件伏地跪拜俑,兩件似為觀眾的坐俑和3件較小的孩童俑。后者出土于墓室兩棺之間,共9件,包括女舞俑和俳優俑各1件,吹簫俑、吹塤俑、撫耳伴唱俑各兩件及倒立于奩邊沿的兩件雜技俑。

東漢晚期樂舞百戲以1972年洛陽澗西七里河東漢墓為例。[7]該墓未經擾動,前室西半部的磚臺東南角放置一盞高度為85厘米的十三支彩繪陶燈,繁復華麗的造型和奇特豐富的裝飾顯示對仙境的想象與渴求。樂舞百戲俑在它西北,半圓形圍繞陶燈,包括1件俳優,1件盤鼓舞俑,1件跳丸俑,1件倒立俑,6件樂俑。西邊為一長方形狀的陶案,上面井然有序地排列3排耳杯,1個圓盤和1只羊頭。

其他有1997年洛陽偃師北窯鄉漢墓,[8]以及1987年洛陽澗西區出土的樂舞百戲俑等。[8]

2 四川、重慶、貴州等地出土的東漢俑

今天的四川、重慶,合稱川渝,也就是古代的巴蜀。自戰國以來,秦不斷開發巴蜀地區,至漢代巴蜀地區已是沃野千里的天府之國。東漢墓葬很多,尤其是崖墓成群,很早為學者所注意和考察。大規模科學發掘較早,出土物中尤以陶俑最多。20世紀30年代末,楊技高、商承祚考察過隨葬陶俑的樂山麻浩崖墓群。①20世紀40年代初,由國立中央博物院(現為南京博物院)籌備處與中央研究院歷史語言研究所在四川南溪縣李莊聯合組織的“川康古跡考察團”對四川彭山江口一帶的崖墓進行大規模發掘,所獲陶俑數量最多,較完好有兩百余件,殘片近三千件。[9]②

其他重要的崖墓有樂山大灣嘴崖墓,[10]樂山高筍田東漢崖墓[11]、新都馬家山崖墓[12]、宜賓橫江鎮崖墓[13]、宜賓黃傘崖墓[14]、宜賓山谷祠東漢崖墓[15]、宜賓翠屏村漢墓[16]、成都西郊西窯村M3東漢墓[17]、瀘州河口頭漢代崖墓[18]、綿陽何家山崖墓[19,20]、綿陽吳家崖墓[21]、綿陽河邊鄉崖墓[22]、綿陽楊家鎮崖墓[23]、遂寧筆架山崖墓[24]、三臺永明鄉崖墓[25]、內江市中區紅纓東漢崖墓[26]、夾江市千佛崖東漢崖墓[27]、成都天迴山崖墓[28]、成都市青白江區躍進村漢墓[29]、四川忠縣涂井蜀漢崖墓等。[30]

川渝東漢俑以陶質為大宗,東漢中、晚期及蜀漢前期達到極盛。普遍出土于各類墓葬,且分布廣泛,出土量大,體量也較大。可推想社會倫理帶來可觀需求,體量的追求和必要的細節手工制作等因素,顯然為雕塑家創造一個施展才華的機會以及較為自由的發揮空間。這些漢俑普遍藝術水平較高也證實這一點,藝術家對人物的身份、角色、表情、動作、姿態與復雜的內心世界作了全新的研究和成功的探索。具體表現為題材類型的自由選擇和輕松駕馭。造型則以形象生動逼真,姿態優美傳神,衣飾細膩流暢,面部富于表情為特色;加上成熟精湛的制作技藝,呈現出一種既浪漫又樸實,既寫實又洗練的藝術風格和氣質。這些明顯出于對美好現實或神仙生活的肯定和憧憬而制作的陶俑,始終充盈著一種發自內心的喜悅和歡樂,散發出一種積極向上的、生機勃勃的、健康充沛的精神力量。可以說,這是漢帝國開放自信的時代特征與西南地域文化奇妙結合的產物。[31]

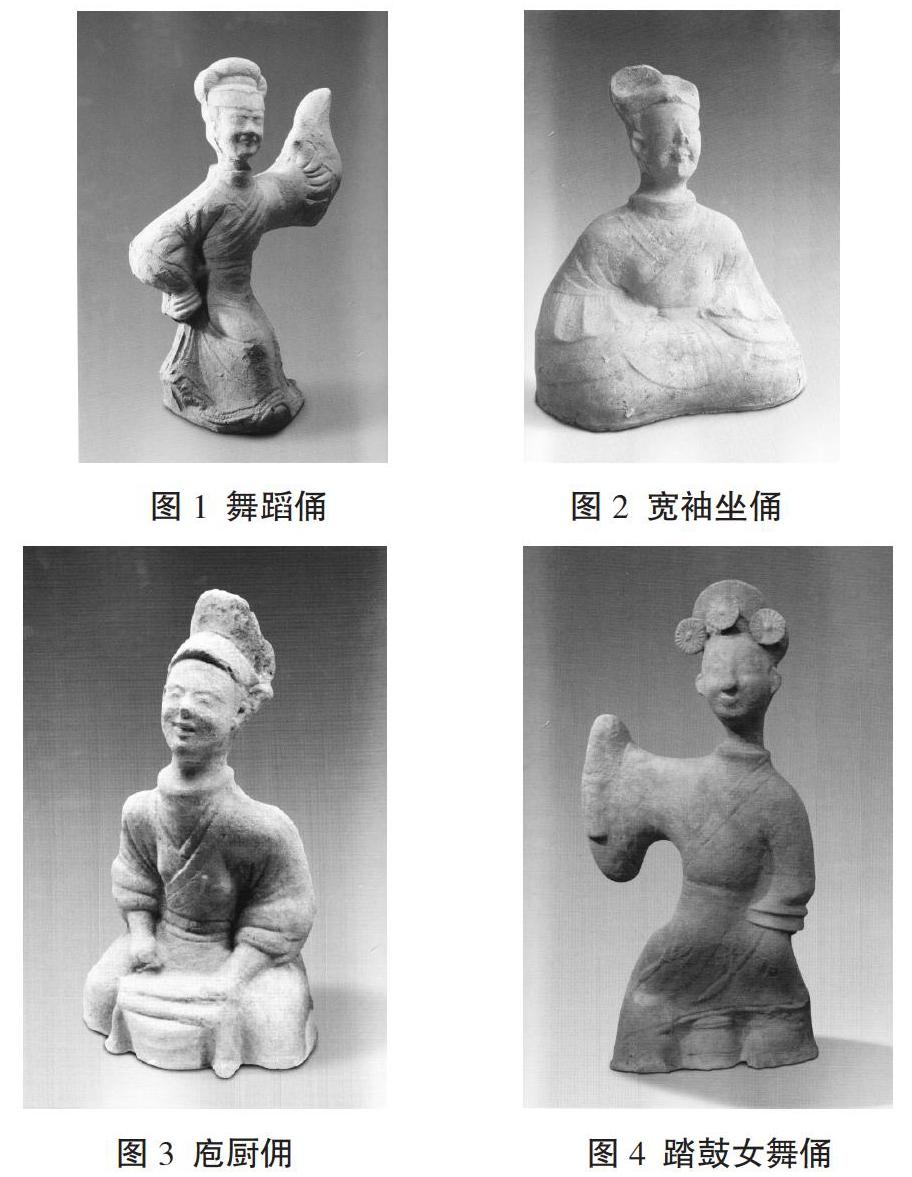

川渝陶俑按照題材可分為勞作俑、伎樂俑和武士俑。勞作俑細分為農業生產俑和家務勞動俑。農業生產俑有執鋤俑、執插俑和執鍘俑等。家務勞動俑再細分為廚房干粗雜活俑(如庖廚俑、執箕俑、提魚俑、提罐俑、執篩俑等)和主人室內貼身內侍俑(如執鏡俑、侍立俑、執便面俑等)。伎樂俑有說唱、舞蹈、撫琴、伴唱、執笙、吹簫、擊鼓等類型。武士俑有執刀俑、射箭俑、執盾俑等(圖1、圖2、圖3、圖4、圖5、圖6)。

1996年成都市青白江區躍進村漢墓出土陶俑,讓我們對四川漢俑起源有了清楚的認識。如西漢末的豎穴土坑木槨墓M5、M6,以及東漢早期的磚室墓M3出土了拱手立俑、持箕鏟俑、持箕帚俑、持盾俑、擊鼓俑、持鍘刀童俑、持棒俑、樂舞俑、庖廚俑等,均顯示出驚人的成熟。如林通雁所言:“這批陶俑與同地東漢中期的陶俑相比,無論是題材內容,還是造型樣式、體量和制作方式,其間的延續關系都比較清楚。可以認為,在東漢早期,具有川渝地域風格的陶俑率先在成都平原上發展起來。”[32]

俳優俑(也稱說唱俑)是東漢川渝地域陶俑藝術的高峰之作,目前出土約二十個,主要分布于成都平原及漢文化傳播路線上。[33]如新都三河鎮馬家山崖墓出土的說唱俑,長32厘米,寬20厘米,高48厘米;質地為紅陶,頭扎巾幘,仰頭張口,笑容滿面,袒胸露乳,肚腹渾圓,體態矮胖。踞坐一圓墩上,收頸聳肩,左臂帶有瓔珞臂釧,環抱一扁圓鼓,右手執鼓槌高舉(鼓槌不存)。赤腳,左腿曲于圓墩上,右腳向前高抬顯露腳掌。可見藝術家準確捕捉到俳優表演的神采飛揚——手舞足蹈而得意忘形。(如圖7)

值得一提的是,這些陶俑無論男女老幼、角色、職能、動態和配飾有差,但面容神情塑造得如滿月般飽滿柔和,浮現出一種天真純凈而又恬然超越的笑容,或可稱“歡顏”“童顏”。比起古希臘早期雕塑如同面具一樣略顯生硬的古風式微笑,這種笑容則運用得更為自然成熟、和諧生動,這種來自內心的喜悅與寧靜,我們在面對六朝佛教造像時似曾相識。[34]

自周代以來,華夏衣冠服飾最為重要,它是族群、身份、等級貴賤的象征。陶俑服飾也被學者重視。曾昭燏根據彭山崖墓出土資料,結合文獻研究了漢代頭式、衣裳、帶及雜服。可惜“佩飾”一節未見發表。[35]1981年,重慶忠縣塗井蜀漢崖墓群出土了大批簪花陶俑,重新引發學者關注。吳焯概括地指出,M5女俑頭上的簪花是蓮花,“按蓮花圖案多與佛教有關,特別是佛像同出。從涂井五號墓隨葬品的內容和彼此間的關系看,此類蓮花女俑亦屬于佛教造像”。[36]林通雁則認為這屬于傳統題材,與佛教造型元素無關。這大概是柿蒂紋演變而來,具有宇宙圖式中天穹之花的寓意。[32]筆者基本贊同吳焯觀點,認為蓮花或與佛教造像相關。

這種女俑頭裝飾的碩大花朵,以圓形發卡或頭箍制成花冠戴在頭上,文獻和考古資料均未支持此間中原漢人戴蓮花禮俗之故,或許這是川渝陶俑亮麗特色。林通雁概括“此花特征為中心是圓形花蕊,四周繞多個花瓣”,定名為蓮花。[32]考慮到何志國判定搖錢樹上的一種紋飾為蓮花,基于青銅材質鑄造出清晰線條,旁邊為一佛像或者一頭像。[37]而這種花朵陶質緣故,花瓣線條密集模糊,外形狀若圓盤,謂為菊花或喇叭花也可。涂井M14和M5同出的川渝漢墓中常見的陶陂池幫助我們確定為蓮花——其往往塑于池中,旁有魚和田螺相伴。[30,38]

漢晉以來,各地墓葬中的陶俑、畫像石、壁畫、藻井時或出現蓮紋,似乎也在暗示一種新的信仰到來。早期佛教研究中,我們過于單一地強調造像,陷入迷途,而較少變化的佛教特別重視蓮花紋樣,這會不會是一種解決問題的新的契機呢?

成都市博物館藏一件東漢石雕:一個蹲踞的尖帽高鼻胡人背負石礎抬頭睜眼仰望,左手持有一枝蓮花,右手手心向下輕微彎曲抬至胸前與左手并齊,似在行禮。這讓人想起白沙瓦大學考古博物院珍藏的一件石雕上面手持蓮花的古代信眾。[39]《高僧傳·佛圖澄傳》載“往漢明感夢,初傳其道。唯聽西域人得立寺都邑,以奉其神,其漢人皆不得出家。”[40]該柱礎及胡人手持的蓮花顯然與佛教相關。

簪花女俑頭上的圓形蓮花紋樣,我們在巴爾胡特佛塔遺址出土的佛教故事浮雕、桑奇1號塔北門和東門上端三寶標、東門石欄桿[41]、馬圖那出土的藥叉女石雕裝飾、阿富汗貝格拉姆十三號房出土的象牙飾板以及阿馬拉瓦蒂出土的窣堵波圖樣上常見,③可知這是印度的民間傳統紋樣。[42]尤其是馬圖拉出土一件公元前2世紀的赤陶母神像頭上也裝飾著這種圓形蓮花,至少4朵。[42]花冠樣式上最接近的是公元3世紀末至4世紀初的克孜爾第48窟飛天頭上花冠,[43]以及第38窟主室的右側壁上手持各種樂器的伎樂天人。兩兩一組,其中一個頭戴3朵白蓮花組成的花冠。從所處石窟位置、背景建筑可知描繪的天宮樓閣,展現仙樂飄飄景象。[44]這種3朵蓮花的頭冠在敦煌北涼的275窟的北壁上層交腳菩薩頭上,[45]北魏259窟北壁上層半跏菩薩像龕內,[45]西壁二佛并坐龕外的脅侍菩薩頭上留有余緒。[45]那么,川渝陶俑上的蓮花代表什么呢?為什么要帶蓮花冠呢?

塗井M5出土的I型、II型陶屋也裝飾這種圓形蓮花。[30]筆者同意吳焯指出的陶屋與吳、晉魂瓶作用相同。雖未見佛像,但屋脊和欄板飾有蓮花,極可能是一件涉及佛教內容的隨葬品。因陶屋性質未定,故不贊同他將陶屋上胡人活動場景視為正在進行一種通俗的為死者祈福的佛教儀式。[36]龍泉窯博物館收藏一件魂瓶,蓋內墨書“張氏五娘,五谷倉柜,上應天宮,下應地中,蔭子益孫,長命富貴。”[46]由此可知,魂瓶上部樓闕裝飾之類象征天國景象。涂井陶屋多為廡殿頂,暗示建筑等級之高,沒有廡殿頂的III型陶屋檐額中部懸掛一壁,可稱為天門。那么陶屋可視為天國佛界,故以蓮花裝飾。換句話說,蓮花實為天國象征,或可稱之為佛界之花。奇異的微笑面容似可理解為藝術家真正呈現并非現實世界的人物,只有他們才擁有超越生死的永生之顏——童顏。

通過追蹤陶俑的蓮花頭飾,多見于馬圖拉的這種佛教蓮花紋樣經過阿富汗貝格拉姆,輾轉西域的克孜爾,隨胡人遷徙到達巴蜀。結合發達的漢文明,影響到本土藝術家,產生出極具個性魅力而又影響深遠的川渝陶俑藝術。早期漢代佛教傳播之路的迷茫似乎有了新的曙光,或許如同馬圖拉的“無像時代”,巴蜀等地也曾經經歷一個無像時代,那些蓮花,也是先于佛教造像發展為天國之花和佛界之花。

貴州西部地區緊鄰四川南部,漢代同屬廣漢郡管轄,也出土少量漢俑。有學者認為,從出現時間、流行題材、制作技藝以及藝術風格等可見漢俑主要受中原和四川影響,融入當地特色。[47]如百戲俑在黔西[48]、赫章可樂[49]、興仁交樂④、仁懷合馬[50]等地漢墓均有發現。其他類似題材還有撫琴俑、聽琴俑、舞蹈俑、說唱俑、男女侍俑、持箕俑、托盤俑、家畜家禽及陶屋、搖錢樹等,這些都出現在東漢中晚期。

3 甘肅武威及附近的漢俑

武威位于甘肅省中部,也是通往新疆、中亞、西亞交通要道的“河西走廊”的咽喉。南屏祁連山,積雪融化,谷水下流,利于農業灌溉。武帝分置四郡后,大量移民遷入開荒,從此沃野數百里,來到武威。武威物產豐饒,成為河西重鎮。

20世紀50年代以來,武威附近磨嘴子、旱灘發現大量漢墓,出土少量彩繪木質侍俑和舞蹈俑,造型簡潔粗獷,其藝術水準不及同期出土木質動物家禽生動傳神。

1969年,在距武威城北兩里的雷臺發現了一座東漢晚期大型多室磚墓葬,出土一大批形制完整的銅俑及銅車馬,代表河西地區的較高藝術水平,并且清晰地反映出東漢人普遍的死后升仙信仰。

該墓出土銅馬39匹,銅車14輛,持矛、戟、鉞等兵器的武士俑17個,各種奴婢俑28個。有的俑和馬身上刻有表明來源、身份和數量的銘記。(圖9、圖10、圖11)

商周以來,青銅為戰略物資、貴重金屬和具有審美價值的美金屬,主要用于貴族階層的祭器、武器、車馬器和少量日用器。秦始皇時開始制作大型紀念性及特殊含義的青銅神像,如12金人以及長安宮苑捧露仙人像,可惜無存。幸有秦始皇陵封土西側出土銅車馬及馭手可以幫助我們證實帝國工匠精湛高雅的寫實藝術和爐火純青的鑄造工藝。

西漢武帝以前,崇尚節儉,皇室貴族重臣多以陶俑木俑隨葬,銅俑罕見,大多發現于西南邊境墓葬,如云南晉寧石寨山、江川李家山、廣西貴縣風流嶺、合浦風門嶺等。東漢到三國也僅限于西南和西北地區,主要為配合車馬題材的銅俑。雷臺漢墓為帶封土墓道的大墓,結構復雜,規模宏大,形制堪比西漢諸侯。雖然墓主身份仍有疑問,但大致屬于東漢河西地區張氏豪族,位至權傾一方將軍。以兵馬俑軍陣隨葬,最早為秦始皇孤例,西漢多見皇室、諸侯、貴族及重臣墓葬及陪葬坑。該墓晚至東漢末年,繼承西漢遺制,龐大車馬隊伍隨葬。

研究者以組合關系和銘文推測,這些車馬和俑或組成出行儀仗隊伍。排列順序如下:兩騎士領隊,其余三五行列作為先驅;斧車1輛作為前導;軺車3輛為前從,其中間1輛為主乘;主乘之前有“辟車”“伍佰”八人并列,主乘之后有2侍婢跟從;主騎1匹,從騎4匹;其余小車2輛,御奴2人,乘騎3匹,牽馬奴3人,輦車3兩,將車奴3人,從婢3人等,應為排列在主乘、主騎之后的后從。此外,大車3輛與牛車1輛為隨從的輜重車輛。[51,52]筆者同意其為出行隊伍,但不認同其為儀仗。精心制作這么貴重龐大的一支車馬隊伍隨葬,目的只有一個——升入仙境,獲得永生。從出土的大量畫像石、畫像磚可以看到兩漢升仙主題極為流行。武威雷臺漢墓出土的最著名的一件藝術珍品——“銅奔馬”是判定升仙的關鍵,也是整個隊伍的靈魂和點睛之筆。這匹馬獨一無二,應該出于最前面位置,成為溝通人間與天界仙境的交通工具——天馬。[53]這匹馬高34.5l厘米,身長45厘米,昂首揚尾,三足騰空,頭微微左傾,右足踏著一只回首的飛鳥作支撐,鞍韉已失。馬為對側步態,這是一種騎乘者極為舒適的步法。首先,筆者以為這只鳥的寓意與魏晉魂瓶上的鳥同義,代表天空,通過這只鳥暗示這是一匹在天空奔跑的馬,其類似大宛馬或汗血寶馬的經典外形也暗示其為西來神馬或天馬。其次,鳥回首的造型還暗示正在導引行進方向。葛洪《抱樸子·內篇》提到的導引術如龍導、虎引、燕飛、蛇屈等很可能源于此類動物通靈導引升仙。再次,隊伍中一匹體形最大的主騎馬,或墓主乘坐,也承擔升仙功能。鞍、轡已失,韉面敷粉,繪有奔馬文和云氣紋,筆者在馬的頭部側面也發現有云氣紋。《論衡·無形篇》:“圖仙人之形……行于云則年增矣,千歲不死。”山東東漢祠堂銘文:“上有云氣與仙人,下有孝友賢仁。”[54]云氣與天空有關,也與升仙有關,可見主騎也用于升仙。最后,墓門上用磚迭出兩闕和中間有門,應該就是天門了。此外,出土的陶樓模型可視為天宮樓闕、甬道中鋪滿的兩萬多枚錢幣、墓內前室、中室、后室頂部盝頂;頂部正中鑲嵌的方磚上彩繪蓮花藻井,這些都暗示升仙主題——墓主希望死后升入仙境,獲得永生。

注釋:①麻浩墓室壁上可見楊技高、商承祚題記。

②其中王家沱發掘時,營造學社參與發掘工作,還調查樂山白崖、宜賓黃傘溪等地崖墓。營造學社留下崖墓測繪圖和大量珍貴照片。此后,出土文物陸續運往南溪縣李莊國立中央博物院籌備處駐地保存。抗日戰爭后期,在曾昭燏先生主持下開始整理這批文物資料。至1945年,除全部制成文物卡片外,還選擇部分有代表性的器物和陶俑,繪制成墨線圖,準備作文字報告的插圖使用。曾昭燏先生還擬定了《彭山考古報告》編寫計劃,并寫出陶俑部分,可惜未成。直到1983年,時任南京博物院院長姚遷提出繼續整理這批資料,由當年參加彭山發掘的人員中唯一留在南京博物院的趙明芳主持。根據保存下來的基本完好的資料,1987年完成此次考古發掘報告的寫作,即《四川彭山漢代崖墓》1991年由文物出版社出版。

③內部資料:《來自阿富汗的國寶》,第78頁。

④見《貴州省博物館藏品》第一輯。

參考文獻:

[1] 王符.潛夫論箋校正[M].汪繼培,箋,彭鐸,校正.中華書局,1985:137.

[2] 陳少豐.中國雕塑史[M].廣州:嶺南美術出版社,1993:124-134.

[3] 洛陽區考古發掘隊.洛陽燒溝漢墓[M].北京:科學出版社,1959:142-143.

[4] 洛陽市文物工作隊.洛陽燒溝西14號漢墓發掘簡報[J].文物,1983(4):32-34.

[5] 洛陽市文物工作隊.洛陽東北郊東漢墓發掘簡報[J].文物,1994(7).

[6] 洛陽市第二文物工作隊.洛陽苗南新村528號漢墓發掘簡報[J].文物,2000(8).

[7] 洛陽博物館.洛陽澗西七里河東漢墓發掘簡報[J].考古,1975(2).

[8] 俞涼亙,周立.洛陽陶俑[M].北京圖書館出版社,2005:22-29,30-37.

[9] 南京博物院.四川彭山漢代崖墓[M].北京:文物出版社,1991:2.

[10] 樂山市文管所.樂山市中區大灣嘴崖墓清理簡報[J].考古,1991(1):23-32.

[11] 胡學元.樂山市中區高筍田崖墓清理簡報[J].四川文物,1988(3):76-77.

[12] 新都縣文物管理所.新都馬家山22號墓清理簡報[J].四川文物,1984(4).

[13] 四川省文物考古研究所.四川宜賓橫江鎮東漢崖墓清理簡報[J].華夏考古,2003(1):3-17.

[14] 四川大學歷史系78級考古實習隊,宜賓縣文化館.四川宜賓縣黃傘崖墓群調查及清理簡報[J].考古與文物,1984(6).

[15] 四川省博物館.宜賓市山谷祠漢代崖墓清理簡報[J].文物資料叢刊,1985(9):133-137.

[16] 匡遠瀅.四川宜賓翠屏村漢墓清理簡報[J].考古通訊,1957(3):20-25.

[17] 成都市文物考古工作隊.成都西郊西窯村M3東漢墓發掘簡報[J].四川文物,1999(3):96-99.

[18] 四川省文物考古研究院,瀘州市博物館.四川瀘州河口頭漢代崖墓清理簡報[J].四川文物,2006(5):25-30.

[19] 何志國.四川綿陽何家山2號東漢崖墓清理簡報[J].文物,1991(3):9-19.

[20] 何志國.四川綿陽何家山1號東漢崖墓清理簡報[J].文物,1991(3):1-8.

[21] 季兵.綿陽市吳家漢代崖墓清理簡報[J].四川文物,1994(5):79-80.

[22] 何志國.四川綿陽河邊東漢崖墓[J].考古,1988(3):219-226.

[23] 何志國.綿陽楊家鎮漢代崖墓清理簡報[J].四川文物,1988(5):76-77.

[24] 四川省文物管理局.遂寧筆架山崖墓(上冊·古墓葬卷)[J].四川文物志,2005.

[25] 景竹友.三臺永明鄉崖墓調查簡報[J].四川文物,1997(1):63-71.

[26] 雷建金.內江市中區紅纓東漢崖墓[J].四川文物,1989(4):40-42.

[27] 周杰華.夾江市千佛崖東漢崖墓清理簡報[J].四川文物,1986(6):61-64.

[28] 劉志遠.成都天迴山崖墓發掘清理記[J].考古學報,1958(1).

[29] 成都市文物考古工作隊,青白江區文物管理所.成都市青白江區躍進村漢墓發掘簡報[J].文物,1999(8).

[30] 四川文物管理委員會.四川忠縣涂井蜀漢崖墓[J].文物,1985(7):49-95.

[31] 宋治民.成都市青白江躍進村西漢墓三題[J].四川文物,2002(1).

[32] 林通雁.東漢三國陵墓雕塑藝術概論(下篇·東漢三國墓室及葬具雕刻和俑像藝術概述)[A].中國美術分類全集(中國陵墓雕塑全集3 ·東漢三國)[M].陜西出版集團/陜西人民美術出版社,2009:83,88-89.

[33] 索德浩,毛求學,汪健.四川漢代俳優俑——從金堂縣出土的俳優俑談起[J].華夏考古,2012(4).

[34] 張青.侍奉亡靈的地下偶人——秦漢從葬俑研究[D].上海大學上海美術學院博士學位論文,2016.

[35] 曾昭燏.從彭山陶俑中所見的漢代服飾[A].曾昭燏文集(考古卷)[M].文物出版社,2009.

[36] 吳焯.四川早期佛教遺物及其年代與傳播途徑的考察[J].文物,1992(11):43-44.

[37] 何志國.漢魏搖錢樹的初步研究[M].科學出版社,2007:46-47,65-66.

[38] 米騫.兩漢四川陶俑鑒藏[M].四川美術出版社,2007:239-240.

[39] 穆罕默德·瓦利烏拉·汗.犍陀羅——來自巴基斯坦的佛教文明[M].陸水林,譯.五洲傳播出版社,2009:56.

[40] 釋慧皎(梁).高僧傳[M].湯用彤,校注.中華書局,1997:352.

[41] 金申.印度及犍陀羅佛像藝術精品圖集(圖42,49)[M].中國工人出版社,1997.

[42] 王鏞.印度美術[M].中國人民大學出版社,2004:139,43.

[43] 中國新疆壁畫藝術編輯委員會.中國新疆壁畫藝術(一)克孜爾石窟壁畫[M].新疆文庫編輯出版委員會/新疆美術攝影出版社,2015:56-57,59.

[44] 新疆龜茲研究院.中國石窟藝術·克孜爾[M].江蘇鳳凰美術出版社,2019:58-59.

[45] 敦煌文物研究所.中國石窟·莫高窟(第一卷)[M].文物出版社/株式會社平凡社,1999:18,24,20.

[46] 王佐才,董忠耿.試述紹興出土的越窯“谷倉罐”[J].江西文物,1991(4):24.

[47] 張合榮.貴州漢墓出土百戲俑介評[J].貴州文史叢刊,1994(3):23-26.

[48] 唐文元,譚用中,張以容.貴州黔西縣漢墓發掘簡報[J].文物,1972(11):42-47.

[49] 貴州省博物館.貴州赫章縣漢墓發掘簡報[J].考古,1966(1):21-28.

[50] 顧新民.仁懷合馬東漢磚石墓清理簡報[J].貴州文博,1993(1-2).

[51] 甘肅省博物館.武威雷臺漢墓[J].考古學報,1974(2):87-109.

[52] 甘博文.甘肅武威雷臺東漢墓清理簡報[J].文物,1972(2):16-24.

[53] 鈺金,王清建.淺論漢畫中升仙工具[J].南都學壇,1990(5).

[54] 李發林.山東漢畫石研究[M].齊魯書社,1982:104.