淺談海綿城市設施中下沉式綠地的常見問題及設計優化

□ 覃敏貴 張建治

海綿城市是指城市能夠像海綿一樣,在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”,下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時將蓄存的水“釋放”并加以利用。海綿城市建設應遵循生態優先等原則,將自然途徑與人工措施相結合,在確保城市排水防澇安全的前提下,最大限度地實現雨水在城市區域的積存、滲透和凈化,促進雨水資源的利用和生態環境保護。常見的海綿城市設施有下沉式綠地、透水鋪裝、綠色屋頂、雨水花園、植草溝、雨水收集池、景觀水體等。

經過借鑒澳大利亞水敏感性城市設計、新西蘭低影響開發城市設計以及美國、日本等國家的經驗,我國于2013年正式提出海綿城市的概念及要求,隨后推行相應的技術指南(試行)。2015年,南寧市作為國家第一批試點城市,率先對海綿城市建設進行了探索及實施,并制定了相關的設計導則、圖集、驗收指南等地方標準。即便如此,因海綿城市建設是一項專業涉及面廣、系統工程復雜的技術,目前仍處于初級發展階段,在規范體系不完善、技術經驗匱乏的情況下,在實施過程中難免出現各類問題。筆者在回訪南寧市海綿城市建設工程中發現,建筑小區海綿城市設施在使用過程中存在諸多問題,如下沉式綠地長期積水、植被成活率低、透水鋪裝潮濕長青苔、雨水回用系統出水水質差等。其中下沉式綠地因其建設及維護成本較小、可靈活集中或分散布置、調蓄能力強、可有效去除徑流污染物等優點,被設計、業主等工程人員大力推廣應用,其工程占比較大,因而發生問題的頻率也較高,現通過研究設計圖紙及施工效果,總結如下幾點問題及優化方法。

1 匯水面積設計計算不準確

下沉式綠地在設計降雨量條件下的最大調蓄容積,與匯水面積有直接關系,而匯水面積又受場地豎向標高、周邊建筑功能布置、海綿設施配套工程等內容影響,其中一項設計不當,便會降低設施的實際調蓄量,進而降低整個場地的年徑流總量控制率。

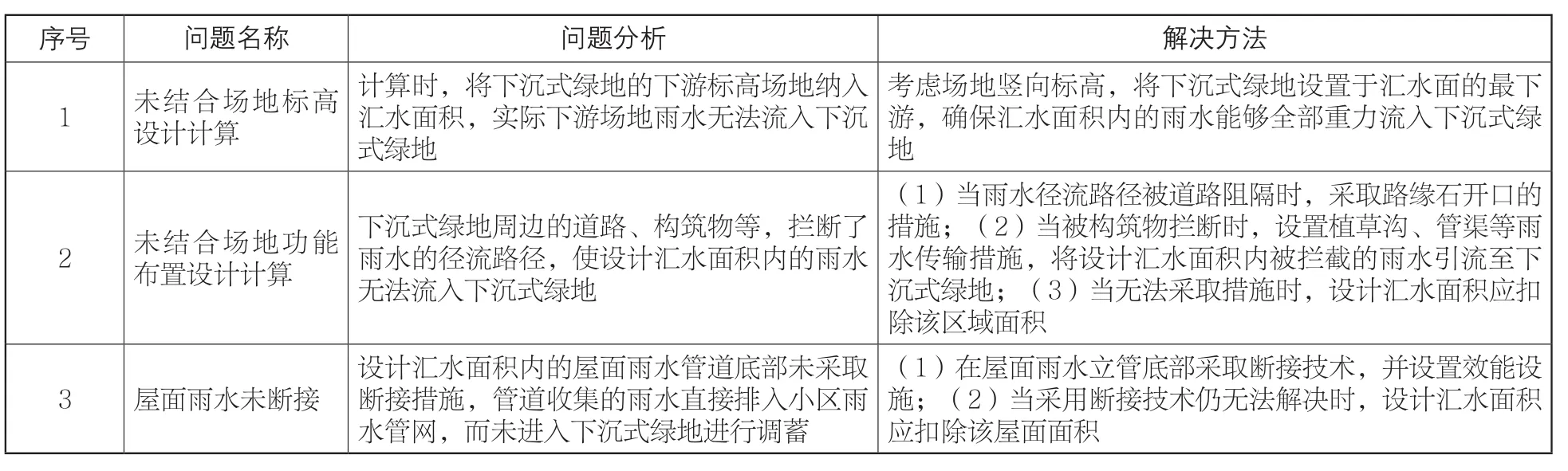

目前,國家及地方的各項技術標準仍在不斷完善中,現有標準僅對下沉式綠地設施提出了技術要求,而未對與之相對應的匯水面積提出標準化要求,加之項目情況千變萬化,設計人員很容易忽視匯水面積的準確性,做出不合理的設計。通過技術分析,總結出影響匯水面積準確性的幾個問題,并給出解決方法。(見圖1、圖2、圖3、表1)

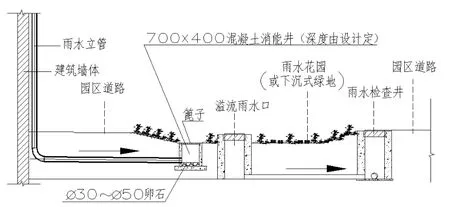

圖1 屋面雨水斷接措施

圖2 路緣石開口措施

表1 影響匯水面積準確性的問題分析表

圖3 跨路式雨水斷接示意圖

2 土壤層透水能力不足

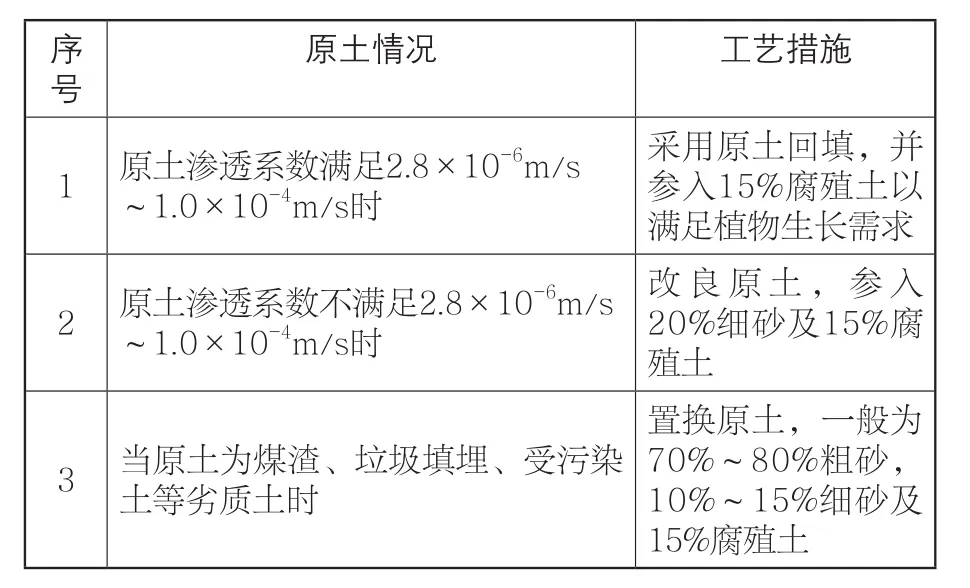

海綿城市的核心理念為對雨水的“滲(滲透)、滯(滯留)、蓄(調蓄)、凈(凈化)、用(利用)、排(排放)”,下沉式綠地作為一項應用率極高的海綿措施,具有“滲、滯、蓄、凈”等功能,同時要求能在停雨后24h內排空調蓄雨水(最大不超過36h)。這就要求下沉式綠地的下墊層滿足一定的級配及透水性能,《廣西海綿城市建設技術指南》中要求,具有雨水調蓄和凈化功能的綠地,其土壤入滲率要求為10mm/h~360mm/h(2.8×10-6m/s~1.0×10-4m/s)。

下沉式綠地積水時間過長,會降低植被的成活率,增加園林維護成本,影響小區景觀品質,甚至會使調蓄的雨水水質惡化,不僅達不到凈化雨水的功能,還會影響小區居民的衛生健康;另外,積水還會降低下沉式綠地的調蓄功能,再次降雨時,因實際可利用調蓄容積減少,部分設計被調蓄的雨水通過溢流設施,將惡化的積水一并帶入城市雨水管網,造成不利的環境影響。經調查,南寧市大部分地區土質為黏土,黏土的透水性能遠低于下沉式綠地的要求(見表2)。目前,設計人員對下沉式綠地下墊面的設計,均只簡單索引圖集,未根據項目地質情況,因地制宜地提供對應的土壤工藝措施,導致下墊面土壤滲透能力不滿足要求。另外,現行地標圖集對土壤層的技術要求未做詳細規定,也間接導致了問題的發生。結合上述情況,筆者提出在設計時,應結合項目的地質勘查資料(含土壤滲透系數),根據不同的地質條件,采取不同的技術措施:當原土透水能力滿足要求時,采用原土回填以節約建設成本;當原土透水能力不滿足要求或原土為劣質土時,應通過改良或者置換原土的方法以滿足土壤層透水能力的要求。(見表3)

3 未采用耐旱、耐澇植物

下沉式綠地內的調蓄雨水一般要求在停雨后24h~36h排空,因此設施內的植物要滿足耐旱、耐澇、凈化雨水、低維護等要求。部分項目采用馬尼拉草、朱瑾、龍吐珠、紅花羊蹄等,此類植物在水濕情況下存活率達到90%以上,但在水淹情況下存活率均低于25%,導致下沉式綠地在運行一段時間后植被大量枯死,不僅影響小區景觀環境,還降低了下沉式綠地的污染去除能力。

解決方法:工程人員可參考2016年4月出版的《海綿城市工程實用手冊》“南方地區常見的耐水耐旱植物一覽表”設計選用植物種類,以滿足下沉式綠地的技術要求。其他地區的工程應根據當地的標準或實踐經驗,采用符合當地條件的植物。

4 綠地下沉深度過大

下沉式綠地的深度直接影響該設施的雨水調蓄容積,深度過淺,不能充分發揮其調蓄能力;深度過大,又增大其下墊面的滲排負荷,導致蓄水排空時間過長,影響景觀效果、植物生長及環境衛生等。海綿城市各項技術標準、圖集中規定下沉式綠地下沉深度不宜超過200mm。部分項目因場地受限,盲目加大下沉式綠地深度,人為提高調蓄容積以滿足場地年徑流總量控制率,下沉深度設計為250mm~400mm,對下沉式綠地的使用和維護帶來了非常不利的影響。

解決方法:應按下沉深度不超過200mm實施。針對綠地面積較少、場地空間受限的項目,可采用多種海綿設施相結合,如采用綠化屋頂、透水鋪裝等較為經濟有效的設施降低雨水徑流量,采用雨水回收池等設施進行雨水調蓄,多項設施相互作用,以滿足場地年徑流總量控制率及污染削減率的控制要求。

表2 各種土壤層的滲透系數

表3 下墊面土壤層工藝要求

5 未結合建筑總平及園林景觀設計

海綿城市設計需要多專業相互配合才能實現其技術性能和環境美觀性能。根據目前項目實施情況,大部分建設單位將海綿城市建設作為獨立子項,單獨發包給海綿設計單位設計,加之項目設計周期較短,海綿設計單位、土建設計單位及園林設計單位之間缺乏充分溝通協調,導致海綿設施與建筑總平沖突,甚至設施中設置有園林小品及園林步道,造成下沉式綠地實際調蓄容積減少,并影響建筑總平規劃及園林景觀的使用功能。

解決方法:作為海綿城市建設的技術先行者,海綿城市設計人員應承擔起牽頭協調的責任,引導工程參建各方重視海綿城市的建設和實施效果,做到分專業、分單位但是不分家,各專業之間做好緊密協調,主動與建筑總平、園林專業溝通,避免專業沖突。

6 溢流口設置不合理

溢流口應按匯水面積的設計重現期降雨量設計,設置數量不足,雨水溢流排水速度慢,造成場地積水內澇;設置數量過多,又造成建設浪費。另外,部分項目溢流口設置高度不準確,直接影響下沉式綠地的實際調蓄容積。

解決方法:應根據下沉式綠地的匯水面積、設計重現期進行雨水量計算,再根據溢流口的排水能力選定設置數量;安裝高度應結合下沉式綠地的有效容積確定,必要時繪制安裝大樣圖,避免施工錯誤。

7 未按要求設置滲排系統

下沉式綠地分簡易型和復雜型,簡易型不含滲排系統,復雜型含滲排系統。通常情況下,設置在實土區域的下沉式綠地,只要其下墊面土壤層滿足透水能力要求,可不設滲排系統。近年來,為充分利用地下空間,建筑小區地下室在規劃許可范圍內越做越大,實土綠地則越來越少,下沉式綠地設置在地下室頂板覆土上也成為較為常見的技術措施。部分此類項目未設置滲排系統,調蓄雨水不能在規定時間內滲透排放,影響植物生長及頂板結構安全。

解決方法:應按要求設置滲排系統,使調蓄雨水能在24h內滲透排空,系統應有定期維護、保養技術措施,保證其生命周期內的滲透能力。

8 未按項目地址對應的控制率計算容積

南寧市年平均徑流總量控制率的設計依據《南寧市海綿城市規劃設計導則》《南寧海綿城市總體規劃》《南寧示范區海綿控規》《南寧五象新區海綿城市專項規劃》等。各城區地塊的指標控制要求均不相同,部分項目未根據項目地址準確選用設計依據,選定的控制率指標略有偏差,導致下沉式綠地的設計容積不滿足行政規劃指標要求。

解決方法:按照項目所在的區域,選擇對應準確的控制指標進行設計,當遇到同個區域在不同依據中要求不一致時,原則上可按指標嚴格的要求執行。最直接、準確的方法是咨詢當地建設主管部門,以主管部門批復的要求為準。另外,南寧市海綿城市建設控制規劃指標文件過多,也間接導致了容易發生錯誤的設計,建議主管部門協調統一各項規劃文件,以便技術人員更方便、準確地執行。

9 結語

海綿城市建設是國家近年提出的新概念、新要求,即使經歷了數年的實踐,仍處于初級探索階段,技術標準不夠完善、實踐經驗不足是目前技術人員面臨的主要問題。要善于研究、積極與省內外同行交流學習、吸取國外先進經驗、不斷總結項目經驗,提高對海綿城市技術措施的理解和運用技能。設計時要結合地方規劃政策、深入了解業主訴求,各專業充分配合實施,才能充分發揮其雨水控制利用的技術性能和環境友好的美觀性能,為推進海綿城市建設發揮技術力量。