每一縷光明都溢滿歡喜

李曉文

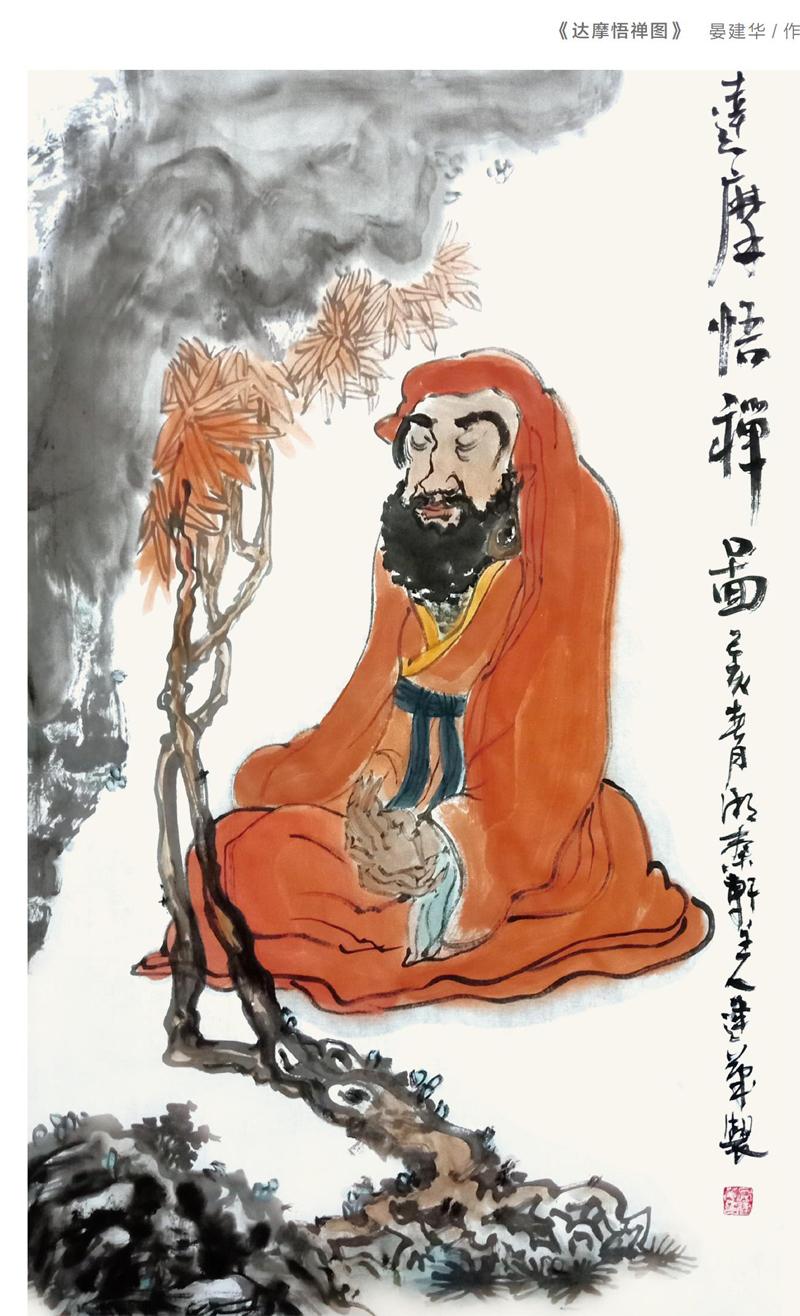

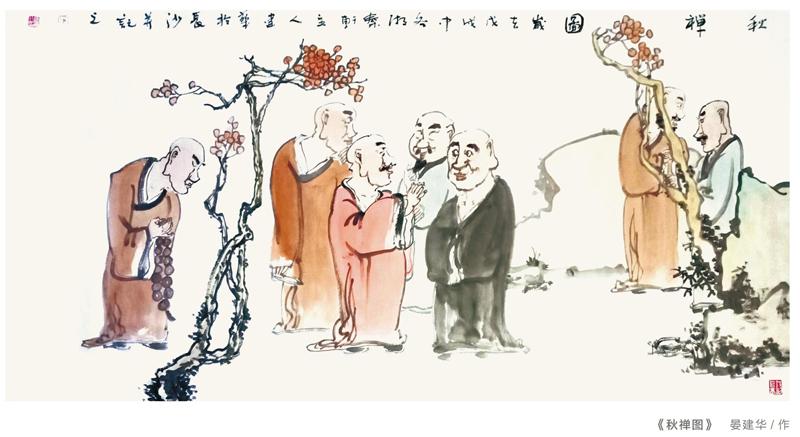

株洲畫家晏建華是湖南人物畫的佼佼者,所繪儒、釋、道人物亦頗多趣味,線條粗獷卻意味深長,辨識度高,故事性強,使人觀后不僅難忘,而且“開悟”“明理”,為眾多藏家所追捧,被譽為“小黃永玉”。

晏建華的人物畫大體屬于禪畫。他面相白凈,說話斯文,滿滿的文人氣質,卻又機敏,少迂腐;有隱士情懷,卻關愛人性,多了人情味。但他骨子里是畫家,是一位兼具詩人和哲人氣質的畫家。因此,他的畫不僅有思、有感、有悟,而且有情、有愛、有趣,讓人深思!

晏建華的人物畫筆簡意足,意境空闊,清脫純凈,在脫塵境界的簡遠筆墨開示中,體現了一種不立文字、直指本心的直觀簡約主義思想和卓爾不群的禪境風骨。基于儒,染于禪,歸于道,空而不虛,寂而不滅,簡而能遠,淡而有味,高古脫塵。

記得兩年前我第一次看到他的畫時就被徹底震撼了,我在內心感嘆:禪畫原來也可以這么美!

晏建畫繪畫語言豐富,不僅人物線條精準飄逸,山水、花鳥亦多有建樹,每有妙筆,常出奇思。能將三種不同的繪畫元素有效糅合在一起,沒有深厚的功底和取舍能力是斷難做到的。通常情況下,我們評價一幅作品“賞心悅目”,因為那些畫只是生活的點綴,但晏建華的禪畫傳遞給人的是深邃、幽遠的思維,啟迪心智,使人頓悟。他的畫是一種大愛和大美,大徹大悟,其意義與前者不可同語。

且看這幅“世事如棋,一著爭來千秋業;柔情似水,幾時流盡六朝春”,說的是朱元璋跟大將徐達賭棋的事,結果是徐達雖然贏了棋,卻輸了命!旨在勸告人得意時不要太張狂!

又如這幅“世路如今已慣,此心到處悠然”,典出南宋詞人張孝祥的《西江月·問訊湖邊春色》。前半句說明悠然的原因,就是看透世間的一切炎涼,那都不是事。悠然是一種心態,凡事順其自然。

確實,我們需要放下一些東西,放下那些看不慣的心情,至少會讓自己活得更為空靈與輕松。

再如這幅“直截根源佛所印”圖,本意是說,般若是一切法的根本,好比一棵大樹,般若是樹根,其他都是樹枝樹杈,上乘人要找到般若,就是找到樹根,這是佛所印證的,諸佛菩薩智慧門難解難入,一入般若,生生世世生佛家,永遠不會離開。“摘葉尋枝”是指舍本求末,舍大求小,摘葉尋枝、整天論法有什么意義?只會生法執。

品讀了以上作品,是不是很受啟發?既學了歷史,又長了見識,還開了心智!

晏建華在自己的作品中不僅創造了一種寧靜、祥和之美,而且他通過筆墨的妙用來表現草木山川的淹潤蒼古,天光云影的流蕩氣韻,竹籬茅舍的自然拙樸,屋中禪師的恬適寧靜。寂靜而不凄冷,清新而不幽淡,野曠而不荒寒,空靈而不神秘。故觀者從中體悟到的不僅是禪意、禪趣,還能讀到奮發向上的蓬勃生機與希望!

晏建華作品用墨以淡破濃,以干破濕,水濡墨潤,其用筆時而如春雨狂瀉,墨氣彌漫;時而又似瞞人霜雨,如籠薄紗,變化無窮。很多作品構思精巧、寫照傳神,再參以佛理感悟的題款,使作品生機勃勃,呼之欲出。在他的作品中,畫如其人,把握住了生生不息的禪心,注入了生命的本性,觀后有如醍醐灌頂,豁然開朗。

晏建華的禪畫,是一種生活的智慧,是對個體生命和心靈的關注,對真實人生的追求。心靈的完全自由,不為形束,不以物拘,是任何手段不能企及的證悟心像,他緊緊抓住意境的本質,最終營造出以心傳畫、以畫傳心、物心交映、心心相印的道場。

作為禪畫藝術家,晏建華一只眼睛在塵埃之中努力睜著、認真地生活著,另一只眼睛則在半空中,仔細觀察著包括自己在內的蕓蕓眾生。一旦心有所悟,寥寥幾筆,人物的神態就躍然紙上。

這世間,總有柔軟的事物穿越滄桑,每一縷光明都溢滿歡喜,積霾散去,好心情撲面而來!

晏建華簡介:

晏建華,1962年出生,湖南省美術家協會會員,湖南省連環畫藝委會委員,株洲市美術家協會理事,湖南省芙蓉畫院創作中心簽約畫家,中國書畫院收藏委員會湖南省分會常務理事,北京墨緣齋簽約畫家。