自擬健脾益腎方合雷公藤多苷片對糖尿病腎病蛋白尿及腎功能的影響

毛黎明 朱 斌 高良云 劉振忠 程曉霞

糖尿病腎病(DKD)是糖尿病(DM)最常見和最嚴重的微血管并發癥之一。在我國DKD 引起終末期腎衰竭(ESRD)患者占所有透析患者的30.5%,大多數患者在出現蛋白尿10 年后發展至ESRD,而且尿毒癥和心血管疾病的死亡率均高[1-2]。目前中藥及雷公藤多苷在治療DKD 中取得重要地位,相關文獻報道顯示其能減少尿蛋白,改善腎功能[3-5]。筆者應用自擬健脾益腎方合用雷公藤多苷片、血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(ARB)治療脾腎氣虛型DKD IV 期患者,取得較好的臨床療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2012 年6 月—2017 年1 月期間于浙江中醫藥大學附屬廣興醫院腎內科或內分泌科門診和住院治療的DKD 患者78 例。采用前瞻性隊列研究方法將患者分為治療組44 例,對照組34例。治療組因治療不配合剔除2 例,因失訪脫落2例,對照組因失訪脫落3 例,最后統計病例71 例,其中治療組40 例,對照組31 例。本研究經浙江中醫藥大學附屬廣興醫院倫理委員會審核通過。

1.2 納入標準 (1)符合DKD Ⅳ期診斷標準,腎小球濾過率(eGFR)>30mL/min[6-7];符合中醫證候分型脾腎氣虛型診斷標準[8];(2)患者簽署知情同意書。

1.3 排除標準 (1)糖尿病急性并發癥及其他腎臟病、心力衰竭、腫瘤、泌尿系感染、劇烈運動等誘發的尿蛋白增多患者;(2)其他原因導致的腎病、近期使用過腎毒性藥物史、泌尿系感染、伴有糖尿病急性代謝紊亂及嚴重心、肝、腦疾病者。

2 方 法

2.1 治療方法 對照組:生活方式干預+西醫常規治療。包括對患者進行糖尿病健康教育,飲食控制、有規律的運動生活方式干預。西藥常規治療包括控制血糖、控制血壓、調節血脂和對癥治療。(1)控制血糖:用降糖藥或胰島素控制血糖,用量隨具體病情而定,空腹血糖<7.8mmol/L,糖化血紅蛋白<7.0%;(2)控制血壓:血壓盡量控制在130/80mmHg(1mmHg=0.133kPa),首選ARB 單倍劑量,未達標可酌情選用鈣離子拮抗劑或利尿劑、β 受體阻滯劑或α 受體阻滯劑;(3)調節血脂:以總膽固醇增高為主者,選用他汀類降脂藥;以三酰甘油增高為主者,選用貝特類降脂藥,盡量將其控制在正常范圍;(4)對癥治療:包括抗感染、糾正水、電解質及酸堿平衡紊亂等。治療組:在對照組治療基礎上,加用自擬健脾益腎方和雷公藤多苷片治療。(1)自擬健脾益腎方:生黃芪50g,當歸10g,炒黨參20g,白術10g,茯苓20g,淮山藥、丹參、雞血藤各30g,金櫻子、芡實各10g 等。挾血瘀明顯者:加三棱10g、莪術15g 等;挾痰濕明顯者:加制半夏、蒼術各10g 等。每天1 劑,分2 次口服。(2)雷公藤多苷片(浙江得恩德制藥有限公司,批號1808105B)。初始劑量10mg/次,每天1~3 次,部分患者可酌情增加劑量,最大劑量不超過60mg/天;服用期間注意其不良反應,如出現肝功能異常或白細胞減少,暫時予停藥或減量為10~20mg/天,并加用護肝和升白細胞藥物直至轉為正常范圍,再酌情加量至原劑量。若上述副作用經藥物對癥治療后1 個月內無改善并加重,則退出試驗。入組患者治療用藥至少12 個月,后續則記錄其具體用藥。

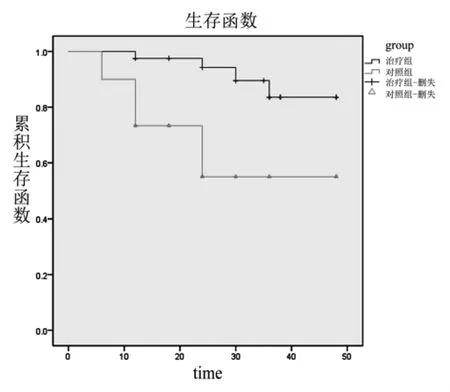

2.2 觀察指標 24h 尿蛋白定量每6 個月測1 次。計算隨訪24、36 個月時尿蛋白定量下降百分比。尿蛋白定量下降百分比=(治療前24h 尿蛋白定量-治療后24h 尿蛋白定量)/治療前24h 尿蛋白定量×100%。將血肌酐(Scr)水平較入組上升超過50%定義為終點事件,用生存函數比較腎功能進展發生率,隨訪時間最多48 個月。同時觀察治療期間患者的不良反應。

2.3 統計學方法 應用SPSS 19.0 統計軟件分析數據。正態分布資料以均數±標準差表示,組間比較用方差或協方差檢驗;非正態分布資料以中位數(范圍)表示,組間比較應用Mann-Whitney 檢驗;分類變量以率(%)表示,組間比較采用Pearson χ2或Fisher's 精確檢驗。血肌酐上升情況采用Kaplan-Meier 分析。所有統計學均采用雙側檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

3 結 果

3.1 兩組患者一般資料比較 治療組40 例,男31例,女9 例;平均年齡(62.88±11.57)歲;24h 尿蛋白定量(1.58±1.80)g,Scr(111.00±35.49)μmol/L,。對照組31 例,男23 例,女8 例;平均年齡(63.06±12.01)歲;24h 尿蛋白定量(1.41±1.51)g,Scr(102.23±34.17)μmol/L。兩組脾腎氣虛型DKD IV 期患者年齡、性別、24h 尿蛋白定量、Scr 等生化指標比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

3.2 兩組患者隨訪24、36 個月尿蛋白定量下降百分比比較 隨訪24、36 個月,治療組尿蛋白定量下降較對照組更明顯(χ2=3.991、2.716,P 均<0.01),見表1。

表1 兩組脾腎氣虛型糖尿病腎病IV 期患者尿蛋白定量下降百分比比較(%)

3.3 兩組患者累積生存函數比較 隨訪48 個月,治療組、對照組進入終點事件發生率分別為10.00%(4/40)、38.71%(12/31),差異有統計學意義(χ2=10.269,P<0.01)。見圖1。

3.4 兩組患者不良反應比較 治療期間治療組、對照組分別有2 例和1 例出現ALT 輕度異常,經護肝治療后ALT 下降至正常范圍。兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

4 討 論

由DKD 所致的ESRD 已成為腎功能衰竭的主要原因之一。目前公認的DKD 治療方法分為四大領域,分別是降低心血管風險、控制血糖、控制血壓、抑制腎素-血管緊張素系統,以降低心腦腎終末事件的發生,提高患者的生存率。雖有嘗試針對多種損傷分子機制(包括炎癥、纖維化和細胞外基質沉積)的多種療法,但迄今取得成功者不多。

圖1 兩組脾腎氣虛型糖尿病腎病IV 期患者累積生存函數

DKD 屬中醫“消渴”“虛勞”“尿濁”“水腫”“關格”等范疇。本課題組對600 例III~IV 期DKD 患者調研顯示,脾腎氣虛是DKD 主要的本證類型,本證與Scr、24h 尿蛋白定量的冪模型差異有統計學意義,表明本證與尿蛋白及腎功能有相關性,因此本文對DKD IV 期的中藥辨證治療強調健脾益腎[9]。自擬健脾益腎方主要由生黃芪、當歸、黨參、白術、茯苓、山藥、雞血藤、丹參、金櫻子、芡實等藥物組成。方中重用黃芪,大補脾肺之氣,以資化源;當歸補血行氣,活血和營;黨參、茯苓、白術增強補氣健脾、利水消腫;金櫻子、芡實、山藥具有益腎固精,健脾利尿,祛風濕功效;雞血藤、丹參補血活血,破癥除瘕。諸藥合用,共奏補益脾腎,活血通利之功效。腎功能惡化和DKD進展的最大預測指標是蛋白尿,本研究對于DKD IV期患者在健脾益腎辨證論治的基礎上,加用具有祛風除濕、消腫止痛、通經活絡的雷公藤多苷辨病論治,通過免疫調節、抗炎、對細胞因子的調控以及對足細胞保護等多種途徑,加強降低蛋白尿,延緩DKD進展。

本研究結果顯示,治療組患者在隨訪24、36 個月尿蛋白定量下降百分比中位值分別為38.85%、28.00%,療效優于對照組(P<0.01)。通過對患者隨訪,入組第1 天作為起點時間,分別將Scr 水平較入組上升超過50%定義為終點事件,用生存曲線圖比較腎功能進展發生率,累積生存函數比較,治療組療效優于對照組(P<0.01)。

綜上所述,健脾益腎中藥加雷公藤多苷片結合ARB 治療DKD 可減少蛋白尿,延緩Scr 升高,從而延緩DKD 腎功能進展。