西藏林芝市城區(qū)植物種類構(gòu)成及其分布特征

張麗, 羅建,2*

西藏林芝市城區(qū)植物種類構(gòu)成及其分布特征

張麗1, 羅建1,2*

1. 西藏農(nóng)牧學(xué)院高原生態(tài)研究所, 林芝 860000 2. 西藏農(nóng)牧特色資源研發(fā)協(xié)同創(chuàng)新中心, 林芝 860000

隨著林芝市城市化進(jìn)程的加快和對內(nèi)外交流的通暢, 給外來植物的引入和擴(kuò)散提供了更便利的途徑, 大量外來植物用于城市綠化建設(shè)、小區(qū)景觀配置, 外來植物進(jìn)入的速度不斷加快。為了了解外來植物對市區(qū)植物多樣性的構(gòu)成造成的影響, 野外采用隨機(jī)抽取樣地的方法, 近期內(nèi)對林芝市城區(qū)的6種不同城市生態(tài)系統(tǒng)類型中進(jìn)行了調(diào)查, 共記錄了77科199屬319種, 其中外來植物63科136屬185種。分析結(jié)果顯示: 林芝市城區(qū)的外來植物比例高達(dá)58.13%, 其中66.67%的國外外來種來自美洲和亞洲; 不同生活型植物中以二年生草本的外來種比例最高, 分別高達(dá)82.35%。部分國外外來種已對林芝市城區(qū)形成了入侵。外來種比例最高的城市生態(tài)系統(tǒng)類型是觀賞性要求較高的居住區(qū)綠地。外來植物屬的地理區(qū)系分布廣泛, 其中北溫帶分布所占比例較大。在快速城市化的進(jìn)程中, 植物物種的生存和在城市環(huán)境中建立自我維持種群的生物多樣性保護(hù)的能力越來越重要。外來植物由更能夠適應(yīng)本地獨(dú)特條件或更能利用在城市環(huán)境中發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)的物種組成, 對城市生態(tài)系統(tǒng)可能存在潛在的生物安全風(fēng)險(xiǎn)。

城市植物; 外來植物; 生態(tài)安全; 城市生態(tài)系統(tǒng)類型; 種類構(gòu)成; 區(qū)系地理分布

0 前言

在城市化過程中, 隨著城市多元化發(fā)展和建設(shè)[1]等方面人類活動(dòng)對景觀的干擾加劇, 為外來植物的引入和傳播提供了更多樣的城市生境條件, 使更多來自不同原生生境的外來物種找到適合生長定居的空間, 使得外來植物更快地、更多樣化地進(jìn)行擴(kuò)散。部分外來植物作為城市綠化建設(shè)、小區(qū)景觀配置、園藝作物和觀賞果樹等栽培材料[2]而被引入城區(qū)人工植被, 外來植物在城市中的引入和傳播的機(jī)會(huì)較多, 從而使城市中外來植物物種種類和數(shù)量大增[3]。在城市建設(shè)進(jìn)程中, 環(huán)境因子也和人類活動(dòng)干擾共同影響著外來植物的種類組成、分布情況和可能的擴(kuò)散、入侵[4-8]。伴隨著外來植物進(jìn)入速度的不斷加快, 在城市人工環(huán)境中經(jīng)過一段時(shí)間的定植適應(yīng)和潛伏[9], 外來植物是否會(huì)繁殖建群、擴(kuò)散逃逸進(jìn)入自然環(huán)境?對城市生態(tài)系統(tǒng)是有益還是有害?是否進(jìn)而影響本地植物的自然生態(tài)系統(tǒng)多樣性結(jié)構(gòu)?是否會(huì)在一定程度、時(shí)期形成種群暴發(fā), 成為入侵性外來植物?外來植物的進(jìn)入城市生態(tài)系統(tǒng)應(yīng)引起我們更多的關(guān)注, 并嘗試通過分析林芝市城區(qū)外來植物的組成分布, 為城市規(guī)劃、建設(shè)和管理提供參考依據(jù), 保護(hù)城市生態(tài)環(huán)境[10]。

1 研究地區(qū)概況

西藏林芝市城區(qū)位于青藏高原東南部, 29°35′ 48.93′′—29°42′51.49′′N、94°18′56.77′′—94°23′3.83′′E, 地處雅魯藏布江中下游的支流尼洋河河谷, 海拔2970 m, 由于念青唐古拉山向南延伸的余脈, 與喜馬拉雅山東部向北發(fā)展的山系相連, 環(huán)繞于林芝市的西、北、東三方, 地形呈北高南低的走勢, 東南低處的雅魯藏布江大峽谷與印度洋相對, 使其成為西南季風(fēng)通向青藏高原的必經(jīng)路線, 季風(fēng)性暖濕氣流可順峽谷從東南進(jìn)入, 并與西北方高原面的寒冷空氣交匯, 受此影響冬春少雨, 夏秋雨豐, 形成了該地的濕潤與半濕潤氣候。年平均溫度8.6℃, 氣溫≥10℃的日數(shù)為160 d左右, 有效積溫1800—2200℃, 無霜期為 160—180 d, 年平均降水量650—750mm, 降水集中在6—9月份, 平均相對濕度為63%, 年日照時(shí)數(shù)1988.6—2000.4 h, 日照百分率 46%[11]。城市周邊原生植被類型隸屬于雅魯藏布江中游山地溫濕針葉林區(qū)尼洋曲流域針葉林亞區(qū)[12], 自然植被類型較為豐富。針葉林主要以林芝云杉(var. linzhiensisW. C. Cheng & L. K. Fu)、藏紅杉(J. D. Hooker)、高山松(Masters)等樹種為主, 闊葉林則以山楊(Dode)、白樺(Sukaczev)、川滇高山櫟(Rehd. et Wils.)等樹種為主[12]。

2 調(diào)查方法

2.1 林芝市城區(qū)植物調(diào)查

城市中不同類型的生態(tài)系統(tǒng), 由于人為干擾程度不同, 對不同類型植物物種多樣性的維持作用是不一樣的[13]。根據(jù)中國國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的分類標(biāo)準(zhǔn), 林芝城市生態(tài)系統(tǒng)可分為6個(gè)類型[14-15], 分別是:Ⅰ: 公園綠地、Ⅱ: 防護(hù)綠地、Ⅲ: 公共設(shè)施綠地、Ⅳ: 居住區(qū)綠地、Ⅴ: 道路綠地、Ⅵ: 荒地。在不同城市生態(tài)系統(tǒng)類型中, 采用隨機(jī)抽樣結(jié)合線路的方法進(jìn)行調(diào)查, 覆蓋整個(gè)市區(qū), 共調(diào)查樣點(diǎn)38個(gè), 每個(gè)樣點(diǎn)設(shè)置3個(gè)以上的重復(fù)樣地, 共調(diào)查樣地104個(gè)。對草本層隨機(jī)設(shè)置1 m×1 m的樣方, 對樣方內(nèi)的植物進(jìn)行記錄, 再以該樣方為基礎(chǔ), 擴(kuò)大到10 m×10 m進(jìn)行灌木層的調(diào)查, 擴(kuò)大到20 m×20 m進(jìn)行喬木層的調(diào)查[15]。草本層和灌木層的記錄指標(biāo)包括: 種名、高度、蓋度和頻度; 喬木層的記錄指標(biāo)包括: 種名、高度、冠幅、胸徑、蓋度和頻度。

2.2 數(shù)據(jù)分析

2.2.1 優(yōu)勢植物種類的確定

外來植物中的優(yōu)勢種類用各植物種的重要值作參數(shù)來確定:

喬木和灌木重要值的計(jì)算公式[16]:

=(++)/3(1)

草本植物重要值的計(jì)算公式[16]:=(+)/2 (2)

式中:為第種植物的重要值;為第種植物的相對密度;為第種植物的相對頻度;為第種植物的相對蓋度。

2.2.2 不同來源植物的判斷方法

根據(jù)系統(tǒng)調(diào)查、采樣和植物物種鑒定, 整理出林芝市城區(qū)植物名錄, 通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)、引種栽培記載及植物志等記載其在國內(nèi)外的分布情況, 結(jié)合訪問調(diào)查, 將調(diào)查的植物分為鄉(xiāng)土植物種、國內(nèi)外來植物種和國外外來植物種[17-18], 進(jìn)而通過調(diào)查外來種的繁殖擴(kuò)散, 并結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)判斷是否為入侵植物[19-20]。

3 結(jié)果與分析

3.1 外來植物種的來源組成

此次調(diào)查共記錄林芝市城區(qū)范圍內(nèi)植物319種199屬77科, 其中記錄外來植物185種136屬63科。其中, 逸為野生的外來植物有44種, 占外來植物的23.78%。這些外來植物中源于國內(nèi)的外來種114種, 隸屬于47科83屬; 源于國外的外來種71種, 隸屬于31科64屬。而國外外來種主要來自美洲, 占47.22%。

外來種種數(shù)最多的科有薔薇科(Rosaceae)、菊科(Compositae)、豆科(Leguminosae)和禾本科(Gramineae)。菊科是國外外來種最多的科, 包含19種; 其次是豆科有7種。國內(nèi)外來種最主要的科是薔薇科, 包含23種; 其次是楊柳科(Salicaceae)有9種, 禾本科有8種。外來種種數(shù)多的屬很少, 對國外外來種來說, 白酒草屬(Less.)、萬壽菊屬(L.)、向日葵屬(L.)、刺槐屬(Linn.)、松屬(Linn)、月見草屬(L.)和鳳仙花屬(L.), 各自包含2個(gè)種。而國內(nèi)外來種的種數(shù)則以柳屬(L.)最多, 包含7個(gè)種; 其次是薔薇屬(L.), 包含5個(gè)種; 蘋果屬(Mill.)和槭屬(Linn.), 各自包含3個(gè)種。

3.2 不同城市生態(tài)系統(tǒng)類型的植物外來種比例

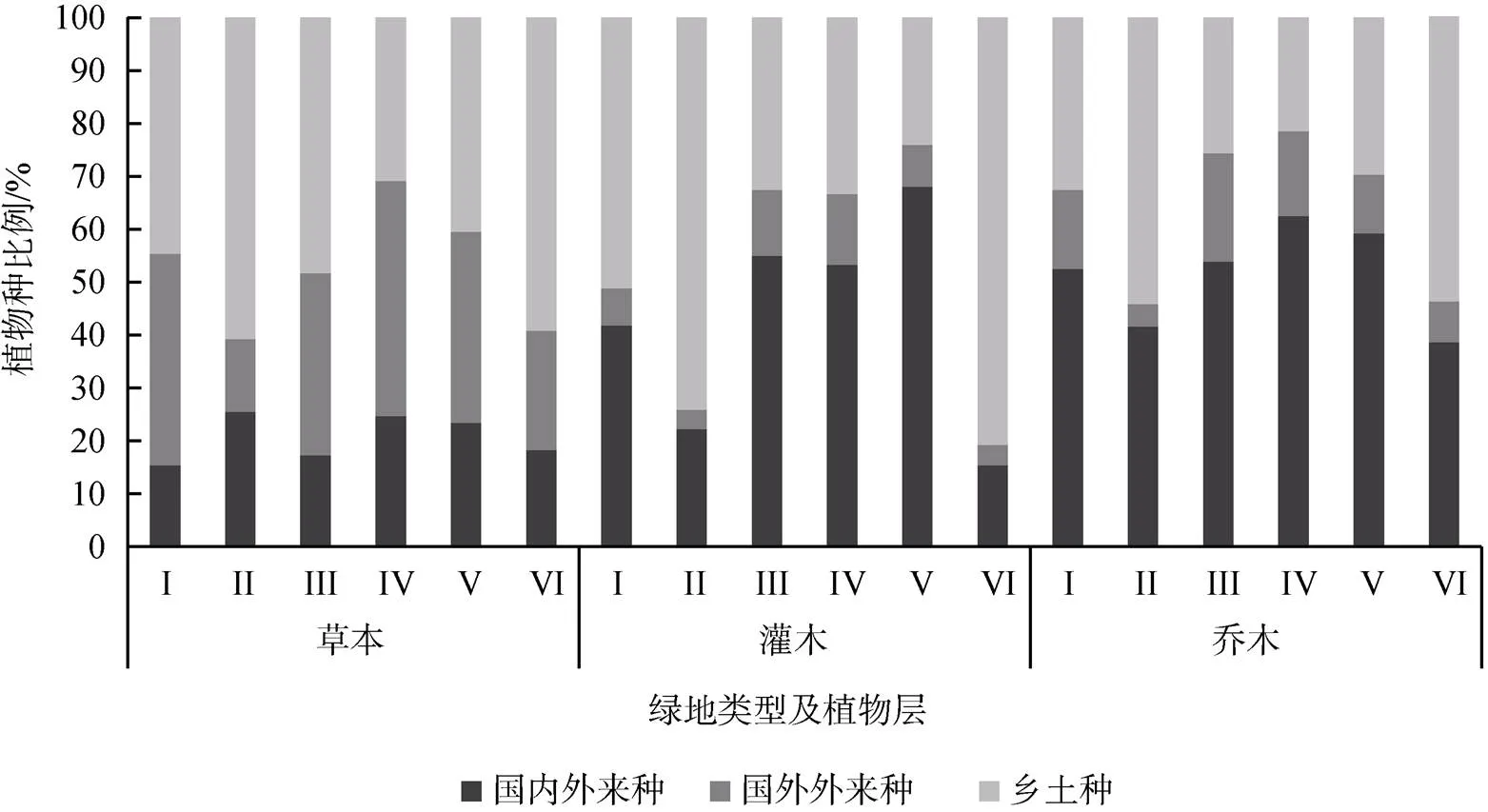

國外外來植物種的比例(見圖1), 喬木植物的國外外來種的比例以公共設(shè)施綠地為最高,達(dá)到了20.51%。灌木和草本植物的國外外來種比例均以居住區(qū)綠地最高, 分別達(dá)到了13.33%和44.44%。公共設(shè)施綠地中最重要的國外外來喬木種為日本晚櫻((Lindl.) G. Don ex London var. lannesiana (Carr.) Makino)和雪松((Roxb.) G. Don)等, 重要值分別是13.08和11.37; 居住區(qū)綠地中最重要的國外外來灌木種有冬青衛(wèi)矛(Thunb.)、金葉女貞(Hort.)等; 居住區(qū)中最重要的國外外來草本植物種有歐洲千里光(L.)、牛膝菊(Cav.)和紫苜蓿(L.)等。

國內(nèi)外來植物種的比例(見圖1), 喬木植物的國內(nèi)外來種比例以居住區(qū)綠地最高, 占62.50%(圖1); 灌木植物國內(nèi)外來種比例以道路綠地最高, 占68.00%; 草本植物國內(nèi)外來種比例以防護(hù)綠地最高, 占25.49%。其中典型的國內(nèi)外來喬木種有白柳(L.)、紫葉李(Ehrhar f.(Jacq.) Rehd.)和銀白楊(L.)等; 典型的國內(nèi)外來灌木種有月季(Jacq.)、錦帶花((Bunge) A. DC.)和榆葉梅((Lindl.) Ricker)等; 典型的國內(nèi)外來草本種有多花黑麥草(Lamk.)、高羊茅(Keng ex E. Alexeev)和白花草木犀(Medic. ex Desr.)等。

總體而言, 外來種比例最低的是防護(hù)綠地, 草本、灌木和喬木植物的鄉(xiāng)土植物比例均在50%以上。防護(hù)綠地中比較重要的國外外來種有冬青衛(wèi)矛、白車軸草(L.)和紫苜蓿等。

3.3 外來植物中的優(yōu)勢種類

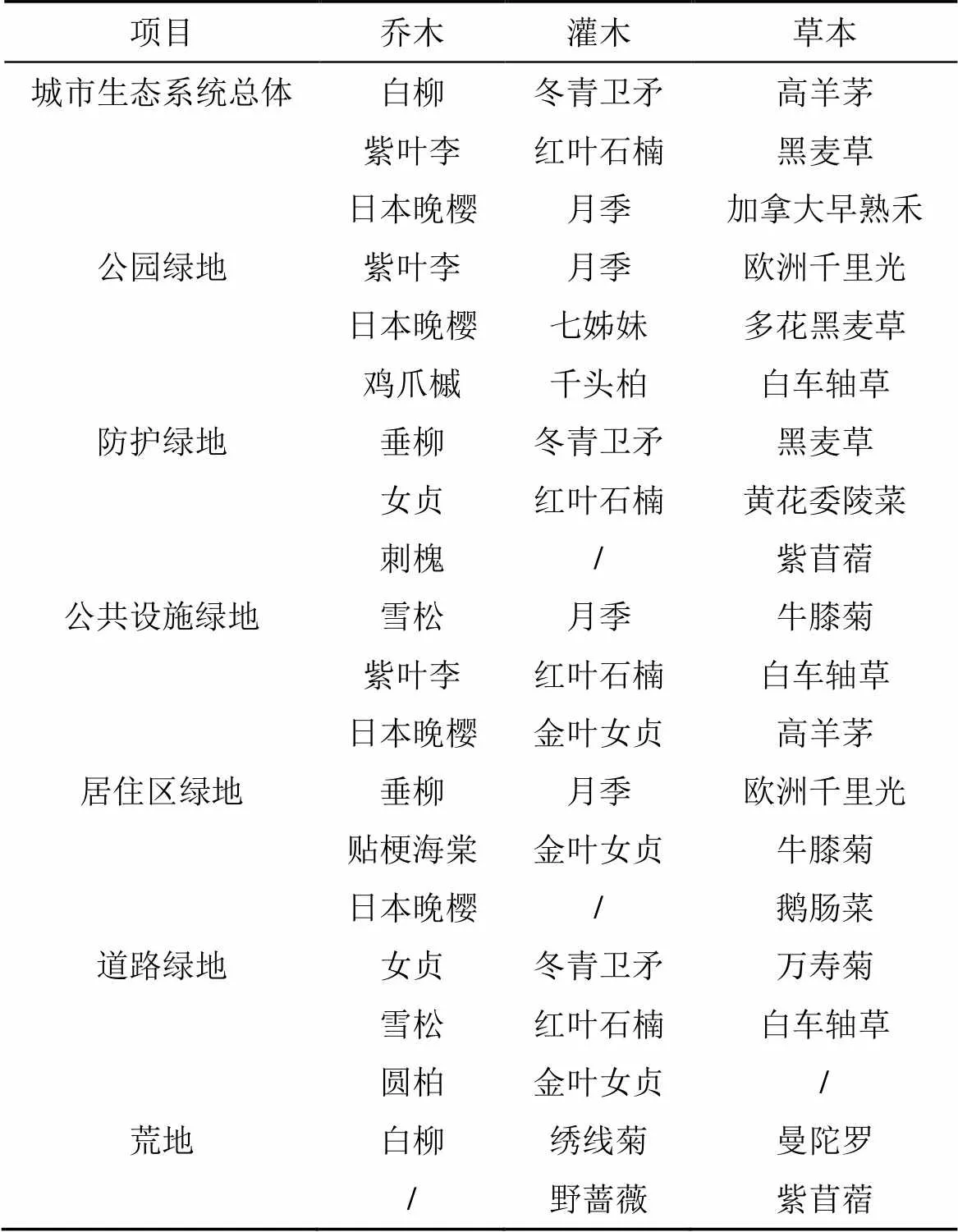

各種城市生態(tài)系統(tǒng)的喬木、灌木和草本外來植物優(yōu)勢種如表1所示。草本樣地中的各種人工生態(tài)系統(tǒng), 優(yōu)勢外來草本種類不盡相同, 總體來說, 以加拿大早熟禾(L.)、高羊茅、白車軸草和歐洲千里光等均為優(yōu)勢外來草本植物。其中, 高羊茅屬于國內(nèi)外來種, 產(chǎn)于廣西、四川、貴州。生于路旁、山坡和林下[18]。此種被大量種植用于各個(gè)城市生態(tài)系統(tǒng)類型的草坪, 對其他草本植物已經(jīng)形成一定程度干擾。各種城市生態(tài)系統(tǒng)類型中喬木優(yōu)勢種為雪松、日本晚櫻、紫葉李等。灌木優(yōu)勢種主要有冬青衛(wèi)矛、紅葉石楠和千頭柏((L.) Franco 'Sieboldii')。

注: Ⅰ.公園綠地; Ⅱ.防護(hù)綠地; Ⅲ.公共設(shè)施綠地; Ⅳ.居住區(qū)綠地; Ⅴ.道路綠地; Ⅵ.荒地。

Figure 1 Origin composition of plant species in various types of urban ecosystem in the urban area of Nyingchi.

表1 林芝市城區(qū)外來植物在不同城市生態(tài)系統(tǒng)類型中的優(yōu)勢種類

3.4 不同生活型植物的外來植物種類構(gòu)成

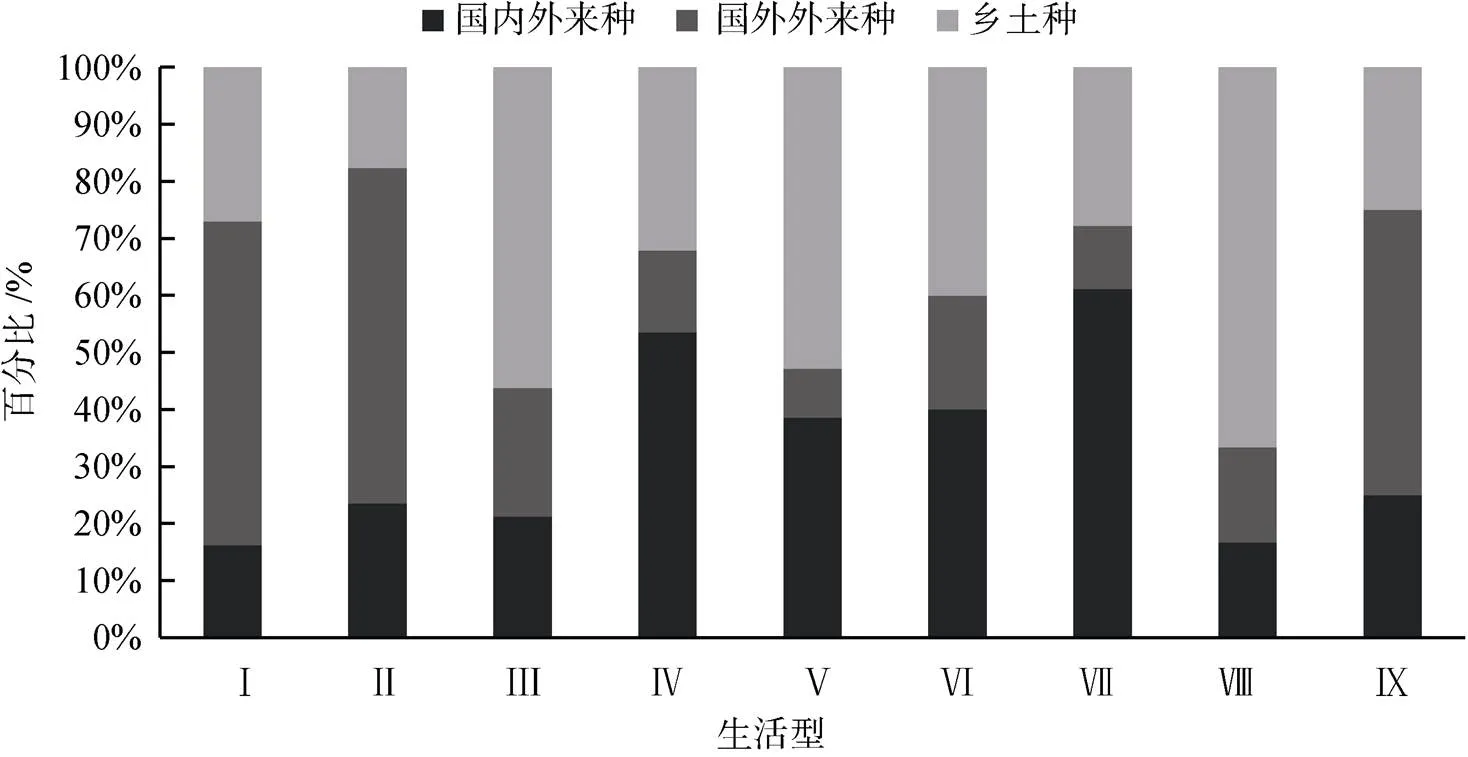

外來植物種比例最高的是二年生草本植物, 占本生活型的82.35%(圖2), 二年生草本的國外外來種主要有苦苣菜(L.)、黑心金光菊(L.)和薺菜((Linn.) Medic.)等。外來種比例比較高的生活型還有落葉喬木, 占本生活型的72.22%, 落葉喬木的國外外來種主要有日本晚櫻、刺槐(Linn.)和日本落葉松((Lamb.) Carr.)等。國內(nèi)外來種所占比例以落葉喬木、常綠灌木最高, 分別占本生活型的61.11%和53.57%。國內(nèi)外來落葉喬木主要有白柳、紫葉李和銀白楊等, 常綠灌木主要有紅葉石楠、毛葉杜鵑(W. P. Fang)和黃楊葉栒子(Lindl.)等。藤本植物整體比例較少, 常見的外來種有葡萄(L.)和紫藤((Sims) Sweet)等, 基本上以西藏鄉(xiāng)土植物為主, 例如西藏鐵線蓮(Royle)、卵葉忍冬(W. W. Smith)和拉拉藤(Linn. var.(Wallr.) Cuf.)等。

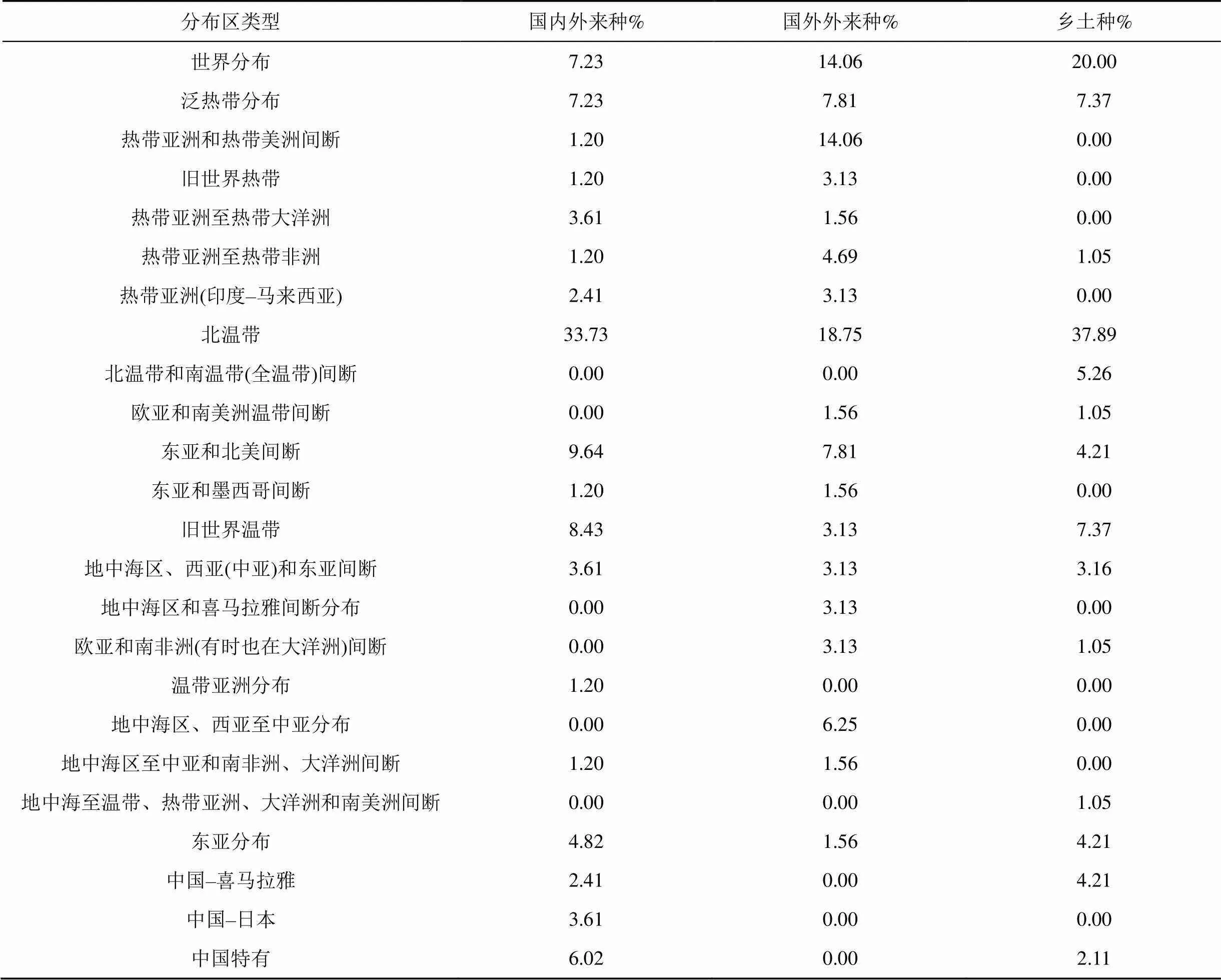

3.5 外來植物屬的區(qū)系構(gòu)成

根據(jù)吳征鎰[21]的種子植物分布區(qū)類型劃分, 對外來植物屬的區(qū)系構(gòu)成進(jìn)行了分析(表2), 結(jié)果顯示林芝市城區(qū)國內(nèi)外來種以北溫帶分布的屬有28個(gè), 比例最高, 達(dá)到33.73%, 這與林芝市及周邊原生植物區(qū)系以溫帶性質(zhì)為主的有關(guān)。其次是東亞和北美洲間斷分布的屬有8個(gè), 達(dá)到9.64%; 國外外來種同樣以北溫帶分布的屬比例最高, 有12個(gè), 比例達(dá)到18.75%, 其次是世界分布的屬有9個(gè)、熱帶亞洲和熱帶美洲間斷分布的屬也為9個(gè), 比例皆達(dá)到14.06%。另外, 國外外來屬的比例比鄉(xiāng)土植物高的區(qū)系成分有泛熱帶分布、熱帶亞洲至熱帶非洲、歐亞和南美洲溫帶間斷、東亞和北美間斷以及歐亞和南非洲(有時(shí)也在大洋洲)間斷分布; 國內(nèi)外來屬的比例比鄉(xiāng)土植物高的區(qū)系成分有東亞和北美間斷, 舊世界溫帶, 地中海區(qū)、西亞(或中亞)和東亞間斷, 中國特有分布。

注: Ⅰ.一年生草本; Ⅱ.二年生草本; Ⅲ.多年生草本; Ⅳ.常綠灌木; Ⅴ.落葉灌木; Ⅵ.常綠喬木; Ⅶ.落葉喬木; Ⅷ.草質(zhì)藤本; Ⅸ.木質(zhì)藤本。

Figure 2 Percentage of alien plant species for various life forms in the urban area of Nyingchi.

表2 林芝市城區(qū)外來植物原產(chǎn)地的分布區(qū)類型

3.6 外來入侵種

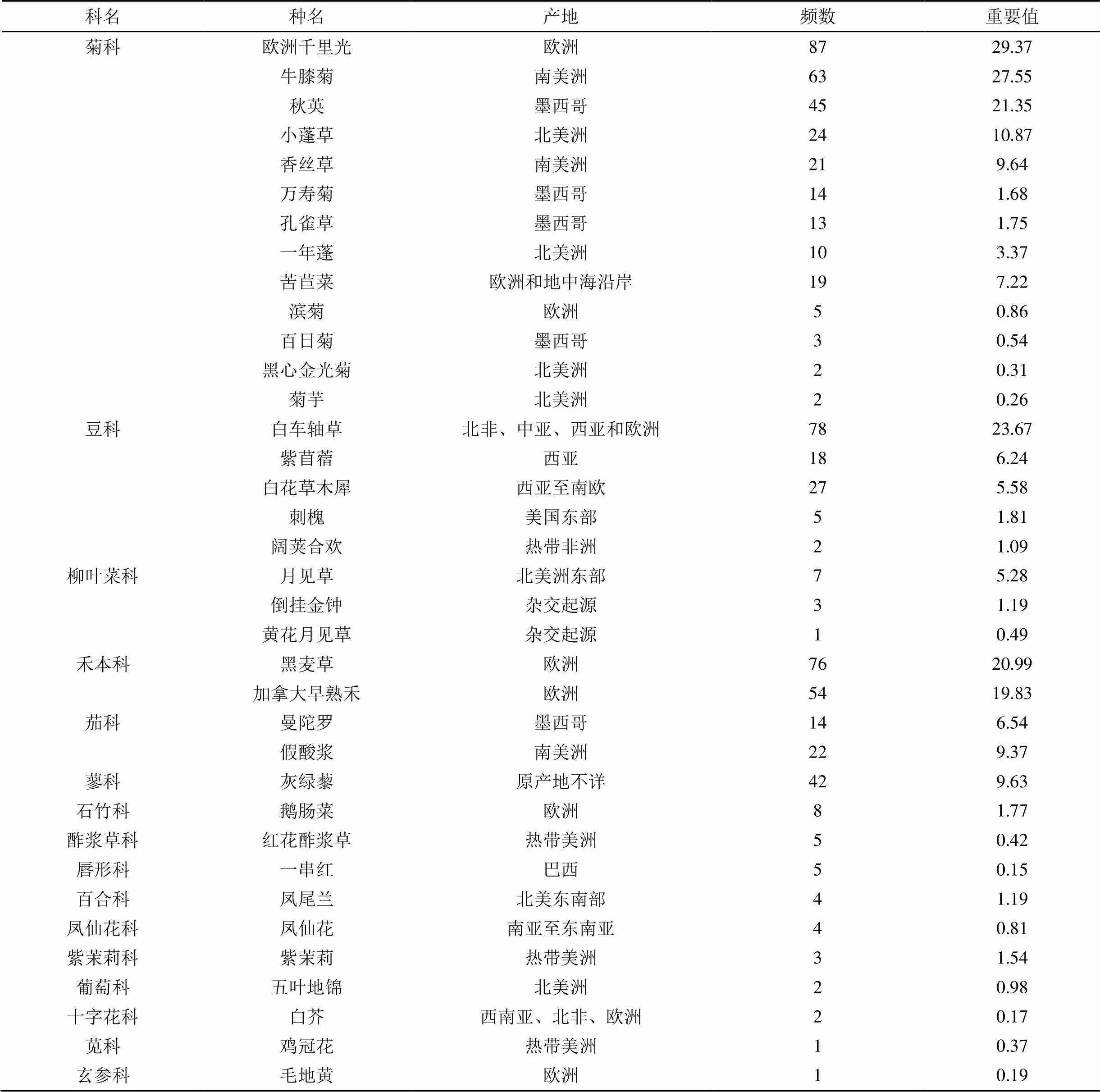

本次林芝市城區(qū)的植物調(diào)查共記錄到[20]記載的林芝市入侵植物36種(表3)。其中草本植物歐洲千里光、牛膝菊和白車軸草在本次調(diào)查中的出現(xiàn)重要值分別達(dá)到29.37、27.55和23.67, 它們的重要值居草本植物的前3位, 已經(jīng)成為林芝市城區(qū)的優(yōu)勢植物。另外, 入侵種鵝腸菜和白車軸草在各常見的城市生態(tài)系統(tǒng)類型中已經(jīng)廣泛分布。就來源而言, 入侵植物中有60.9%來自美洲。入侵植物以草本植物為主。入侵種秋英、萬壽菊作為觀賞植物普遍用于人工栽培, 大量的人工種植也加大了外來種入侵的風(fēng)險(xiǎn)程度。

表3 在林芝市城區(qū)記錄到的入侵種

4 結(jié)論與討論

調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)果看, 林芝市城區(qū)的外來植物所占比例為58.13%。相較于中歐國家54個(gè)城市的外來植物的平均比例40.3%[17], 比例偏高; 相較于美國東部和中西部8個(gè)城市外來植物的比例19.3—45.7%, 也相對偏高[22]。分析出現(xiàn)此種城區(qū)外來植物比例過半現(xiàn)象的原因, 應(yīng)該與對外來植物的利用有關(guān), 部分外來植物具有極強(qiáng)的觀賞性, 可以用于城市綠化[23]。因此在包括道路綠化、園林景觀、人工栽培等方面, 對外來植物相對比較依賴。林芝市城區(qū)中不同城市生態(tài)系統(tǒng)類型的植物種類、不同生活型所占比例以及原產(chǎn)地的區(qū)系結(jié)構(gòu)都可以看出植物組成結(jié)構(gòu)受到人為選擇的影響。不同城市生態(tài)系統(tǒng)類型中, 國外外來植物灌木的比例相對較低。不同生活型中, 藤本植物所占比例最小, 種類最少。

林芝市城區(qū)國外外來植物主要來自于亞洲和美洲, 與國內(nèi)其他城市相關(guān)方面的研究具有相同的結(jié)論。分析主要來自亞洲的原因, 是由于距離近、氣候條件等相似, 利于植物的存活和繁殖[24]; 而美洲的來源是由于, 根據(jù)大陸漂移學(xué)說, 北美和東亞分離前作為同一板塊, 分離后兩方植物仍然保留著與對方區(qū)域較好的適應(yīng)性[25]。

外來植物對環(huán)境的適應(yīng)能力強(qiáng), 同時(shí)也可能會(huì)比鄉(xiāng)土植物更加適應(yīng)城市中的各種干擾[17,26]。就本次調(diào)查結(jié)果分析, 林芝市城區(qū)植物中的外來植物已對本地造成了群落結(jié)構(gòu)上的影響。在本次記錄外來植物種統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)有36個(gè)外來入侵植物, 如歐洲千里光、牛膝菊、白車軸草等草本植物已經(jīng)在各種城市生態(tài)系統(tǒng)類型中較為常見, 表現(xiàn)出了對該地區(qū)極強(qiáng)的適應(yīng)性, 成為了優(yōu)勢植物種。部分外來入侵植物由于適應(yīng)環(huán)境、缺少競爭, 進(jìn)而大量繁殖[27-28], 已對該地區(qū)的原生生態(tài)環(huán)境造成了一定的影響, 產(chǎn)生了一定的生態(tài)安全隱患。應(yīng)引起注意, 對入侵植物做深入研究后, 制定有效措施, 加以控制。

而鄉(xiāng)土植物的比例較低, 且主要來自城市中野生半野生的環(huán)境中, 反映出該地區(qū)對鄉(xiāng)土植物的利用和開發(fā)還比較欠缺。鄉(xiāng)土植物對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與功能起著至關(guān)重要的作用, 可以維持生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定, 保障其服務(wù)功能的正常運(yùn)行[29]。在控制入侵植物的繁殖過程中, 應(yīng)該注意對鄉(xiāng)土植物的管理和應(yīng)用[30], 對適應(yīng)力強(qiáng)又具有觀賞性但目前尚未開發(fā)的鄉(xiāng)土植物引起足夠的重視[31], 加強(qiáng)鄉(xiāng)土植物在維持生態(tài)安全中起到的作用[32]。

Kowarik等學(xué)者[13]對德國柏林市的研究發(fā)現(xiàn), 引入的外來物種中有29%的突破了傳播障礙, 從城市人工生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)入了自然生態(tài)系統(tǒng), 而這類被外來植物侵入的新系統(tǒng)可能會(huì)對保護(hù)的本地種和稀有種產(chǎn)生不利的影響。整體看來, 在城市的快速發(fā)展過程中, 植物的組成種類和群落結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生著改變, 對整個(gè)城市的生態(tài)系統(tǒng)必然產(chǎn)生一定的影響。通常認(rèn)為完整的自然生境對外來物種入侵的抵抗能力更強(qiáng)[33], 因此, 提高城市生境的自然性, 可以更多更好地保護(hù)本地物種和稀有物種。建立外來植物、本地資源植物和稀有保護(hù)植物等一系列數(shù)據(jù)庫, 在未來城市規(guī)劃物種配置時(shí), 盡量多用鄉(xiāng)土植物, 慎用外來植物, 避免使用有入侵風(fēng)險(xiǎn)的植物。在此基礎(chǔ)上, 組織協(xié)調(diào)各部門間的管理工作, 嚴(yán)格引種的審核、批準(zhǔn)與檢疫程序。城市發(fā)展進(jìn)程中, 對各類型生態(tài)系統(tǒng)自然性以及植物組成多樣性的影響, 需要做更多的研究, 為城市植被的管理和保護(hù)提供科學(xué)依據(jù)。

[1] SUKOPP H, WURZEL A. The effects of climate change on the vegetation of central European Cities[J]. Urban Habitats, 2003, 1: 66–86.

[2] 歐健, 盧昌義. 廈門市外來物種入侵現(xiàn)狀及其風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2006, 25(10): 1240–1244.

[3] KATE?INA ?, PETR ?, JOSEF B, et al. Distribution of invasive plants in urban environment is strongly spatially structured[J]. Landscape Ecology, 2017, 32(3): 681–692.

[4] 萬方浩, 郭建英, 王德輝. 中國外來入侵生物的危害與管理對策[J]. 生物多樣性, 2002, 10(1): 119–125.

[5] ROSE M, HERMANUTZ L. Are boreal ecosystems susceptible to alien plant invasion? Evidence from protected areas[J]. Oecologia, 2004, 139(3): 467–477.

[6] 吳曉雯, 羅晶, 陳家寬, 等. 中國外來入侵植物的分布格局及其與環(huán)境因子和人類活動(dòng)的關(guān)系[J]. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 2006, 30(4): 576–584.

[7] 陳志偉, 楊京平, 王榮洲, 等. 浙江省加拿大一枝黃花 ()的空間分布格局及其與人類活動(dòng)的關(guān)系[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2009, 29(1): 120–129.

[8] WU Shanhua, SUN Haoting, TENG Yungching, etal. Patterns of plant invasions in China: taxonomic, biogeographic, climatic approaches and anthropogenic effects[J]. Biological Invasions, 2010, 12(7): 2179–2206.

[9] 史剛榮, 馬成倉. 外來植物成功入侵的生物學(xué)特征[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2006, 17(4): 727–732.

[10] 許凱揚(yáng), 葉萬輝, 曹洪鱗, 等. 植物群落的生物多樣性及其可入侵性關(guān)系的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 2004, 28(3): 385–391.

[11] 林玲, 羅建. 林芝云杉不同地理種源苗期性狀變異[J]. 林業(yè)科學(xué)研究, 2014, 27(4): 557–561.

[12] 中國科學(xué)院青藏高原綜合科學(xué)考察隊(duì). 西藏森林[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 1985, 242–243.

[13] KOWARIK I, VON DER LIPPE M. Plant population success across urban ecosystems: a framework to inform biodiversity conservation in cities[J]. Journal of Applied Ecology, 2018, DOI: 10. 1111/1365-2664. 13144.

[14] 中國國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部. 城市綠地分類標(biāo)準(zhǔn)(CJJ/T 85-2002). 北京: 中國建筑工業(yè)出版社. 2002.

[15] 孟雪松, 歐陽志云, 崔國發(fā), 等. 北京城市生態(tài)系統(tǒng)植物種類構(gòu)成及其分布特征[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2004, 24(10): 2200– 2206.

[16] 張金屯. 數(shù)量生態(tài)學(xué)[M]. 北京: 科學(xué)出版社. 2004.

[17] PY?EK P. Alien and native species in Central European urban floras: a quantitative comparison[J]. Journal of Biogeography, 2002, 25(1): 155–163.

[18] 中國植物志編輯委員會(huì). 中國植物志[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 1959–2004.

[19] 李振宇, 解焱. 中國外來入侵種[M]. 北京: 中國林業(yè)出版社, 2002.

[20] 閆小玲, 劉全儒, 壽海洋, 等. 中國外來入侵植物的等級劃分與地理分布格局分析[J]. 生物多樣性, 2014, 22(5): 667–676.

[21] 吳征鎰. 中國種子植物屬的分布區(qū)類型[J]. 云南植物研究, 1991, 13(增刊IV): 1–139.

[22] CLEMANTS SE, MOORE G. Patterns of species diversity in eight northeastern United States cities[J]. Urban Habitats, 2003, 1: 4–16.

[23] CHRONOPOULOS G, CHRISTODOULAKIS D. Analysis of the adventive flora of a Greek city: the example of Patras[J]. Botanica Helvetica, 2000, 110(2): 171–189.

[24] 強(qiáng)勝, 曹學(xué)章. 中國異域雜草的考察與分析[J]. 植物資源與環(huán)境學(xué)報(bào), 2000, 9(4): 34–38.

[25] 彭程, 宿敏, 周偉磊, 等. 北京地區(qū)外來植物組成特征及入侵植物分布[J]. 北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2010, 32(增刊1): 29–35.

[26] Gilbert O L. The Ecology of Urban Habitats[M]. New York:Chapman and Hall, 1989.

[27] KEANE R M, CRAWLEY M J. Exotic plant invasions and the enemy release hypothesis[J]. Trends in Ecology and Evolution, 2002, 17(4): 164–170.

[28] 陳慧麗, 李玉娟, 李博, 等. 外來植物入侵對土壤生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)過程的影響[J]. 生物多樣性, 2005, 13(6): 555–565.

[29] 彭宗波, 蔣英, 蔣菊生. 海南島外來植物入侵風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2013, 32(8): 2029–2034.

[30] LIVINGSTON M, SHAW W W, HARRIS L K. A model for assessing wildlife habitats in urban landscapes of eastern Pima County, Arizona (USA)[J]. Landscape and Urban Planning, 2003, 64(3): 131–144.

[31] 黃婷, 李釗, 陳建全, 等. 柳州市行道樹資源調(diào)查與結(jié)構(gòu)特征分析[J]. 廣西植物, 2018, 38(3): 370–380.

[32] TURNER K, LEFLER L, FREEDMAN B. Plant communities of selected urbanized areas of Halifax, Nova Scotia, Canada[J]. Landscape and Urban Planning, 2005(2-4), 71: 191–206.

[33] MARC W C, SIMONE L E Y, STUART L, et al. Are urban systems beneficial, detrimental, or indifferent for biological invasion?[J]. Biological Invasions, 2017, 19(12): 3489– 3503.

Species composition and distribution characteristic of plants in the urban area of Nyingchi, Xizang

ZHANG Li1, LUO Jian1,2*

1. Research Institute of Tibet Plateau Ecology, Tibet Agriculture and Animal Husbandry University, Nyingchi 860000, China 2. Collaborative Innovation Center Construction of Research and Development on Tibetan characteristic, Nyingchi 860000, China

Population flow and commercial trade communicationprovide faster and more diversified approach for alien plants. A great many of plants have been used to urban greening and landscape pattern. Alien plants have a fast speed to cause the invasion. To understand the influence of alien plants to the plant diversity of urban area, random sample selection was adopted in six typesurban ecosystem. In this study, we recorded 319 plant species from 199 genera and 77 families, among which 185 alien plant species from 136 genera and 63families.The results showed that the percentage of alien plants in the urban area of Nyingchi was as high as 58.13%, and66.67% of the alien species originated from America and Asia; the source area was largely comprised of America; herbs biennialhad a high percentage of alien species among the various life forms present, to 82.35%. Some of alien species became the invasive plant species in the urban ecosystem of the study area. The kind of alien plant species in residential green space was higher than the other urban ecosystem. The highest proportion of herb and shrub was in residential green space; the highest proportion of arbor was in institutional green space. The floristic geographical distribution of the alien plant genera was wide range. The major source was composed of North temperate, no matter on native genera, national alien genera or abroad alien genera. Cosmopolitan and Pantropic had a high proportion as well. In a rapidly urbanization process, the ability of plant species to survive and build self-sustaining populations in urban environments was increasingly important for biodiversity conservation. Alien plants are comprised of species that can adjust the unique conditions or capitalize on the opportunities found in urban environments.It is possible for urban ecosystem has a potential risk.

urban plants; alien plants; ecological safety; urban ecosystem; species composition; floristic geographical distribution.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2019.04.014

Q948

A

1008-8873(2019)04-091-08

2018-08-26;

2018-09-20

西藏自治區(qū)科技重大專項(xiàng)(2015XZ01G7201-01); 西藏自治區(qū)大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目(2017)

張麗(1996—), 女, 山東泰安人, 在讀本科, 主要從事植物生態(tài)學(xué)研究, E-mail: zhangli150908@163.com

羅建, 男, 碩士, 研究員, 主要從事植物分類學(xué)和植物生態(tài)學(xué)研究, E-mail: luojian-sh@sohu.com

張麗, 羅建. 西藏林芝市城區(qū)植物種類構(gòu)成及其分布特征[J]. 生態(tài)科學(xué), 2019, 38(4): 91-98.

ZHANG Li, LUO Jian. Species composition and distribution characteristic of plants in the urban area of Nyingchi, Xizang[J]. Ecological Science, 2019, 38(4): 91-98.