祁連山東段生態敏感性對景觀動態變化的響應

徐亞男, 劉學錄,*, 李曉丹, 李尚澤, 張一達

祁連山東段生態敏感性對景觀動態變化的響應

徐亞男1, 劉學錄1,*, 李曉丹2, 李尚澤1, 張一達2

1. 甘肅農業大學資源與環境學院, 蘭州 730070 2. 甘肅農業大學管理學院, 蘭州 730070

基于3S技術, 對祁連山東段2000—2016年的景觀動態變化和生態敏感性進行了分析。結果表明: (1)草地的面積增加, 斑塊數量減少, 形狀結構趨于松散且簡單化; 森林和冰雪的面積和斑塊數量減少, 形狀結構趨于緊密但簡單化; 灌木的面積和斑塊數量增加, 形狀結構趨于松散但復雜化; 裸地和水域的面積增加, 斑塊數量減少, 形狀結構趨于緊密但簡單化。(2)景觀整體多樣性水平增加, 異質性和破碎化程度增大, 各景觀要素向著均勻化且分散的趨勢發展。(3)景觀類型面積指數、破碎度和分離度對生態敏感性的影響最大, 其次是平均斑塊面積指數。(4)研究區的生態敏感性處于低敏感性水平, 總體上呈增加趨勢。總的來說, 人類活動的干擾是造成景觀和生態敏感性變化的決定性因素。研究結果對于區域景觀的維護和可持續發展具有積極意義。

景觀變化; 生態敏感性; 祁連山

0 前言

生態敏感性是在現有的自然環境背景下, 人類活動干擾和自然環境變化導致區域生態或環境問題發生的難易程度及其可能性大小, 是影響生態脆弱性程度的一大因素[1–3]。生態環境在自然狀況下存在著一種耦合關系, 用以維護生態系統的穩定, 但當外界干擾到一定程度時, 耦合關系被打破, 生態環境遭到破壞, 即造成嚴重的生態問題[4–5]。因此, 生態敏感性體現了生態系統對由于內在和外在因素綜合作用引起的環境變化響應的強弱程度[6–7]。敏感性高的區域, 生態系統容易受損, 是生態環境保護和恢復建設的重點, 也是人為活動受限或者禁止地區[8]。景觀的空間信息與其在自然演替中的狀態是構成生態敏感性指數的主要要素, 能夠準確體現景觀的生態敏感性[9]。景觀動態變化是指景觀過去、現狀和未來的發展趨勢, 是景觀從一種狀態向另一種狀態轉變的過程。它需要回答的是景觀是怎樣變化的, 以及為什么這樣變化等問題[10]。近年來, 景觀動態變化和生態敏感性研究逐漸發展為生態學的研究焦點和重要研究領域[11–12]。進行區域景觀動態變化和生態敏感性的研究, 有助于充分認識區域生態環境的變化趨勢以及內在因素, 為區域資源的合理開發和可持續利用起到積極的作用, 為區域景觀生態規劃和生態環境建設提供理論基礎, 為脆弱性綜合研究提供依據。

祁連山是西北地區重要的生態安全屏障, 但由于人類活動的干擾導致祁連山出現嚴重的生態環境破壞問題, 已在全國、全社會范圍內引起了廣泛關注和高度重視。已有的針對祁連山東段地區的研究主要集中在森林和草地景觀方面: 趙錦梅(2014)等[13]選取3類高寒灌木叢草地, 對祁連山東段不同類型草地土壤的物理和化學性質進行了探討, 結果表明, 土壤理化性質有顯著的差異性, 且各因子之間的相關關系較顯著。王旭麗(2009)等[14]對祁連山東段山地景觀穩定性進行了分析, 認為草地是該地區景觀穩定性最高的組分, 處于穩定狀態, 中小尺寸的斑塊穩定性最高。王永豪(2011)等[15]運用半方差分析方法對祁連山東段景觀特征尺度進行了研究, 結果表明, 步長在一定范圍內增大時, 景觀的特征尺度相應地增大, 步長增大到數千米時, 景觀格局的自相關性不能很好的表現。劉晶(2012)等[16]對祁連山東段山地景觀格局變化及其生態脆弱性進行了分析, 結果表明, 草地為該地區主要景觀要素類型, 優勢度高, 連接性好, 各景觀要素的空間關系趨于簡單, 景觀破碎化增加。但目前, 對該地區景觀格局變化的趨勢和生態敏感性研究較少, 尤其是景觀動態變化與生態敏感性之間存在的聯系鮮有研究[18–20]。本文提取祁連山東段2000—2016年各景觀組分面積、數量、形狀、均勻度和破碎度等景觀格局指數, 來反映研究區各景觀組分特征時序變化規律和生態敏感性變化規律, 從而為祁連山區的管理與保護, 水土流失的控制, 景觀資源的可持續利用以及國家自然保護區的建設提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于中國青海省東北部與甘肅省西部邊境, 面積690210 hm2, 地理位置介于東經100°00¢—101°20¢, 北緯37°30¢—38°45¢之間。祁連山東段山西高東低, 山系主要有走廊南山—冷龍嶺—烏鞘嶺, 大通山—達坡山, 青海南山—拉背山等。境內多陡峻的“V”型河谷, 主要受流水地質作用的強烈侵蝕導致大幅度下切與新構造運動的強烈抬升引發褶皺形成。海拔介于3000—5500 m, 海拔均值為4000 m左右, 有寒溫帶針葉林分布, 多位于海拔2500—3300 m之間。山地終年積雪廣泛發育現代冰川, 集中在海拔4700 m以上。植被分布水平差異顯著, 垂直梯度變化明顯, 主要由復雜的自然氣候條件和差異性較大的水熱條件致使。水系分屬河西內陸河流域和黃河流域, 發育良好。

1.2 研究方法

1.2.1 數據源及處理

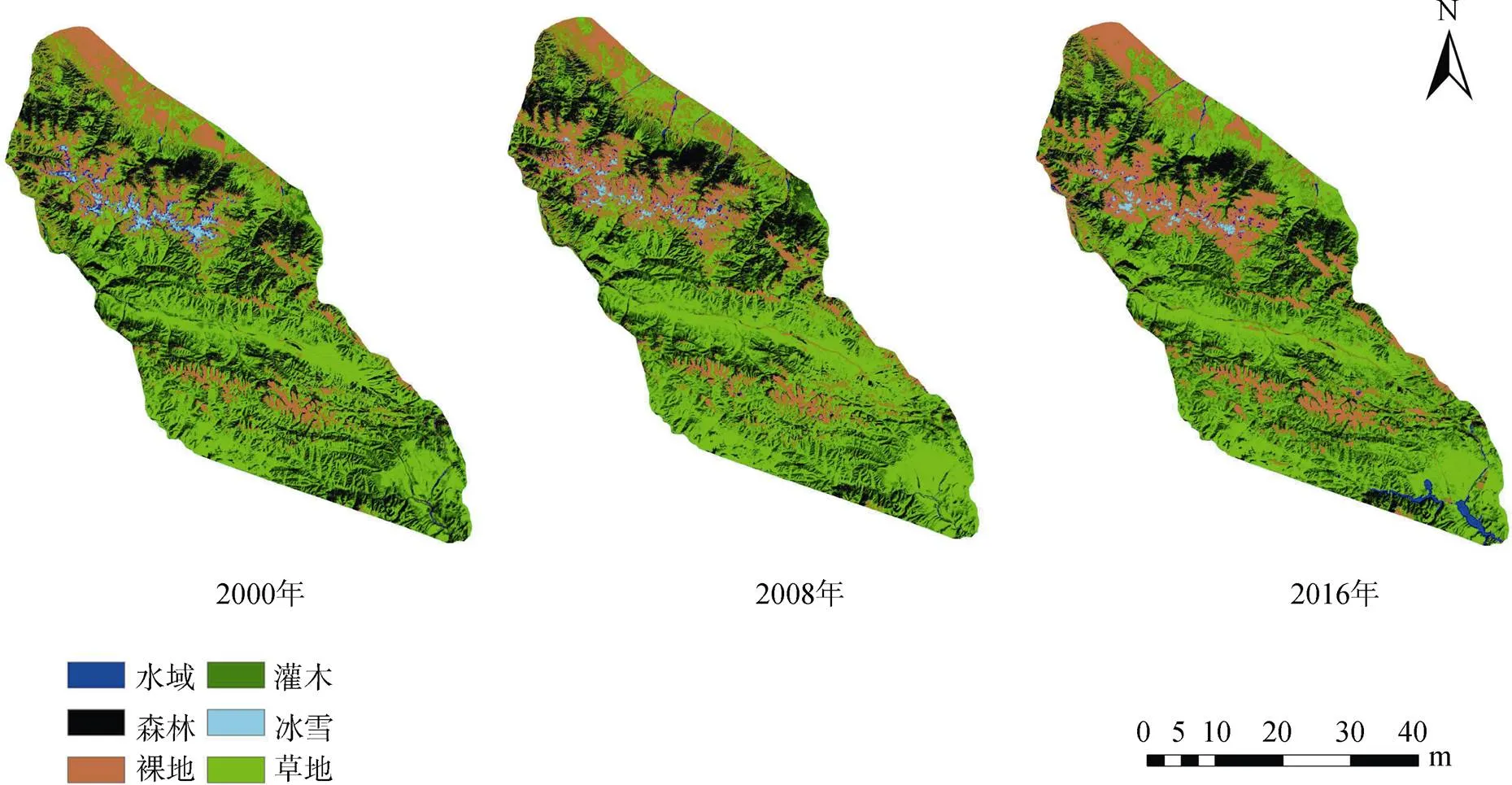

本研究使用的遙感影像為2000年、2008年的Landsat TM、2016年的Landsat OLI, 空間分辨率為30 m×30 m, 影像時相為6—8月。在遙感影像處理軟件ENVI支持下, 對遙感影像進行預處理, 參照全國土地利用分類系統, 采用非監督分類和目視解譯相結合方法對影像進行解譯, 分類精度評價結果表明, 2000、2008和2016年解譯結果的Kappa系數分別為0.90、0.96、0.93, 滿足分類精度要求。同時參照王旭麗等[14]、劉晶等[16]、侯艷麗等[17]人的分類結果, 將研究區分為6種景觀組分: 森林、灌木、草地、水域、冰雪和裸地。最后利用GIS專題制圖技術在ArcMap10.2里成圖, 得到其景觀格局圖(圖1)。

1.2.2 景觀格局指數選取與計算

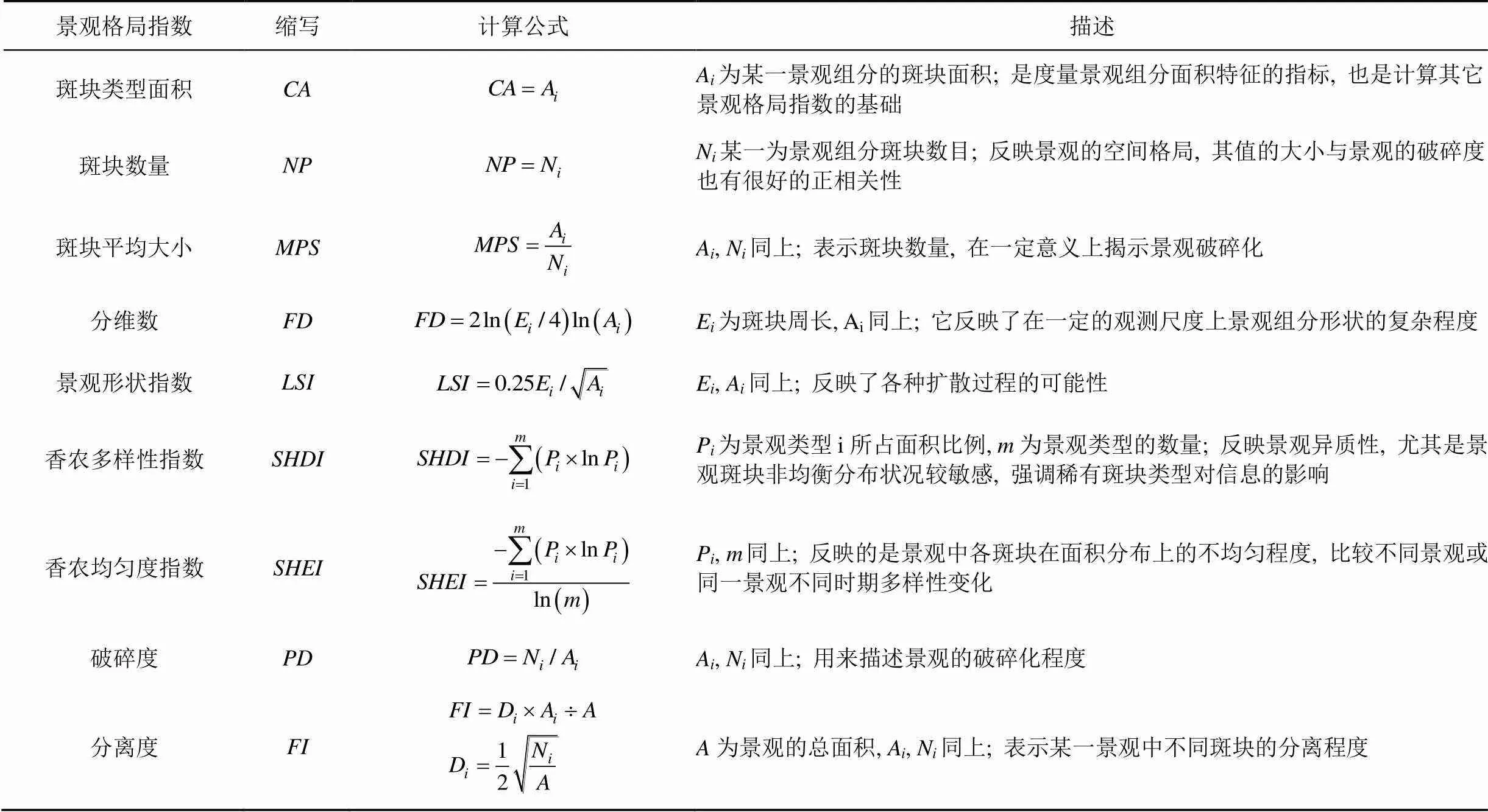

景觀格局指數是景觀生態學廣泛使用的定量研究方法, 高度濃縮景觀格局和景觀動態信息, 能夠很好地展現景觀格局的組成成分、空間配置和動態變化過程[16, 21]。本研究在斑塊類型水平上選取斑塊數量()、斑塊類型面積()、斑塊平均大小()、分維數()、景觀形狀指數(); 在景觀水平上選取香農多樣性指數()、香農均勻度指數()、破碎度()、分離度()9個指標, 分別從面積特征、數目特征、形狀特征和景觀整體特征4個方面分析祁連山東段景觀格局特征和變化。以上數據分析采用景觀指數統計軟件 FRAGSTATS 結合 Excel 軟件進行計算, 具體計算公式和生態學意義見(表1)。

圖1 祁連山東段地區2000—2016年景觀格局圖

Figure 1 Landscape map of 2000-2016 in the Qilian Mountains.

表1 景觀格局指數及其意義

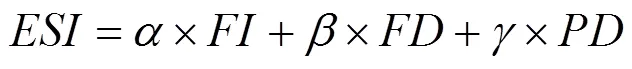

1.2.3 構建生態敏感性模型

景觀的空間信息是生態環境的顯性特征, 它與生態環境敏感程度的相關性是其生態功能的一種體現[22]。景觀的破碎度、分維數和分離度反映景觀的空間信息, 將這3個因子作為生態敏感性的度量指標, 構建生態敏感性指數()[23]:

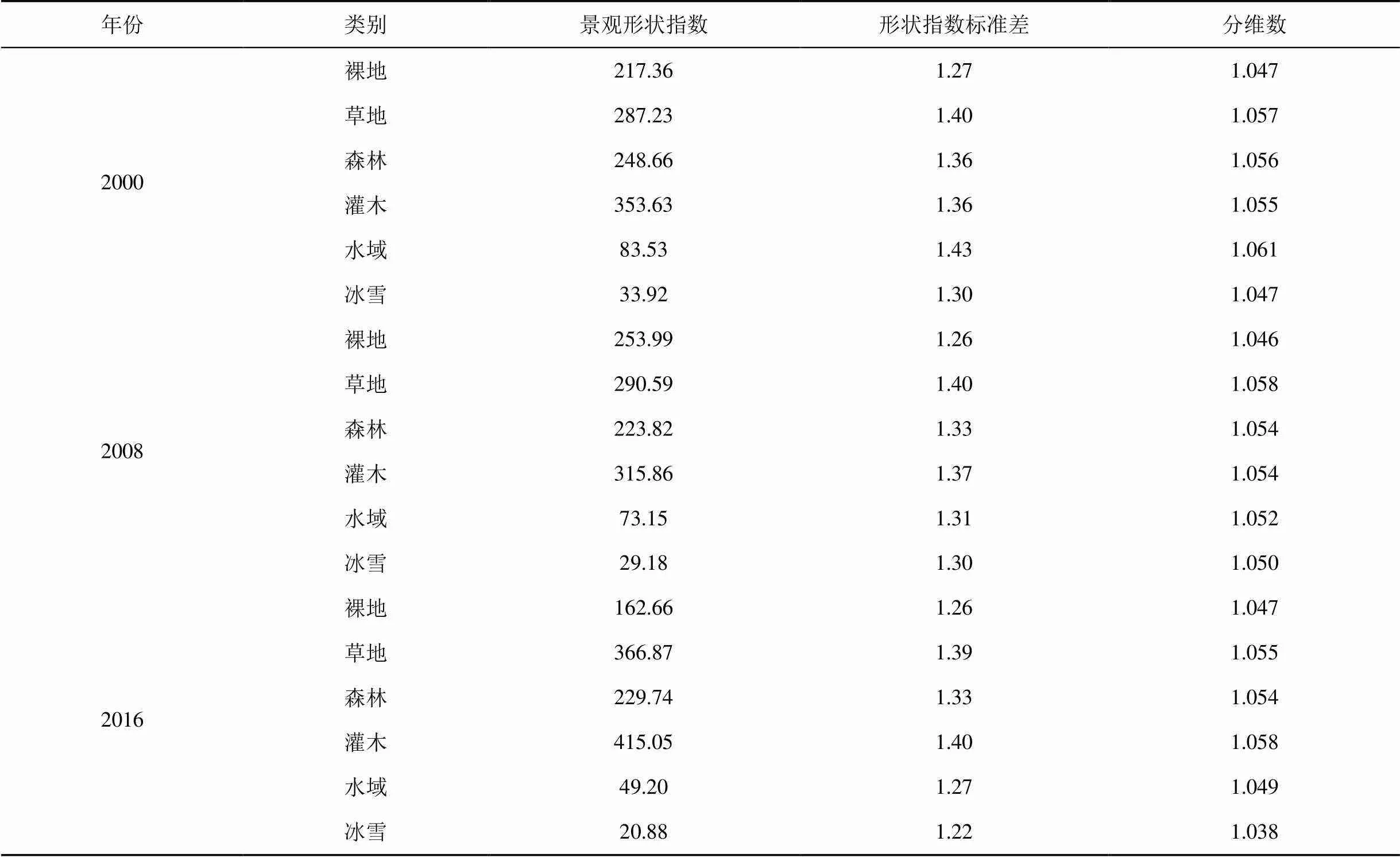

各指標權重采用變異系數法確定, 其公式為:

2 結果與分析

2.1 景觀動態變化分析

2.1.1 斑塊類型水平上景觀動態變化分析

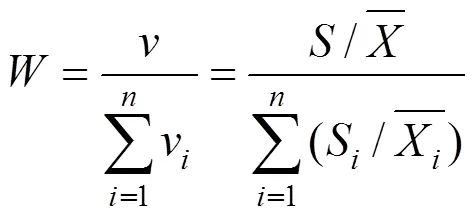

從表2分析得出, 2000—2016年, 草地在整個景觀中面積、平均斑塊面積最大, 是該區主要的景觀組分, 整體上呈減少趨勢。冰雪和水域的面積在整個景觀中最小。冰雪的面積、平均斑塊面積總體呈減少趨勢; 水域的面積和平均斑塊面積整體呈上升趨勢。裸地、森林和灌木是整個景觀中面積較大的景觀組分。森林的面積、平均斑塊面積整體上都在減少; 裸地和灌木的面積、平均斑塊面積整體上都在增加。斑塊數量的大小與景觀的破碎度有很好的正相關性, 所以斑塊數量可以反映景觀組分的破碎化程度。灌木的斑塊數量在整個景觀中最多, 整體上呈增加趨勢, 破碎化程度增大。冰雪和水域的斑塊數量在整個景觀中最少, 整體呈減少趨勢, 破碎化程度減小。裸地、草地和森林的斑塊數量在整個景觀中相對較多。裸地和森林的斑塊數量整體呈減少趨勢, 破碎化程度減小; 草地的斑塊數量整體呈增加趨勢, 破碎化程度增大。森林和冰雪的面積、平均斑塊面積和斑塊數量都在減少, 說明該區域森林和冰雪在整個景觀中處于不斷萎縮的狀態。亂砍亂伐, 木材買賣, 大規模的無序探礦、采礦等一系列人類不合理的開發與利用導致祁連山東段森林植被不斷減少。隨著氣溫的不斷升高, 冰雪不斷融化, 導致冰雪不斷減少。灌木的面積、平均斑塊面積和斑塊數量都在增加, 表明灌木的變化主要是外圍擴張和人為干擾形成的新斑塊。

表2 祁連山東段2000—2016年斑塊類型面積和數量動態變化

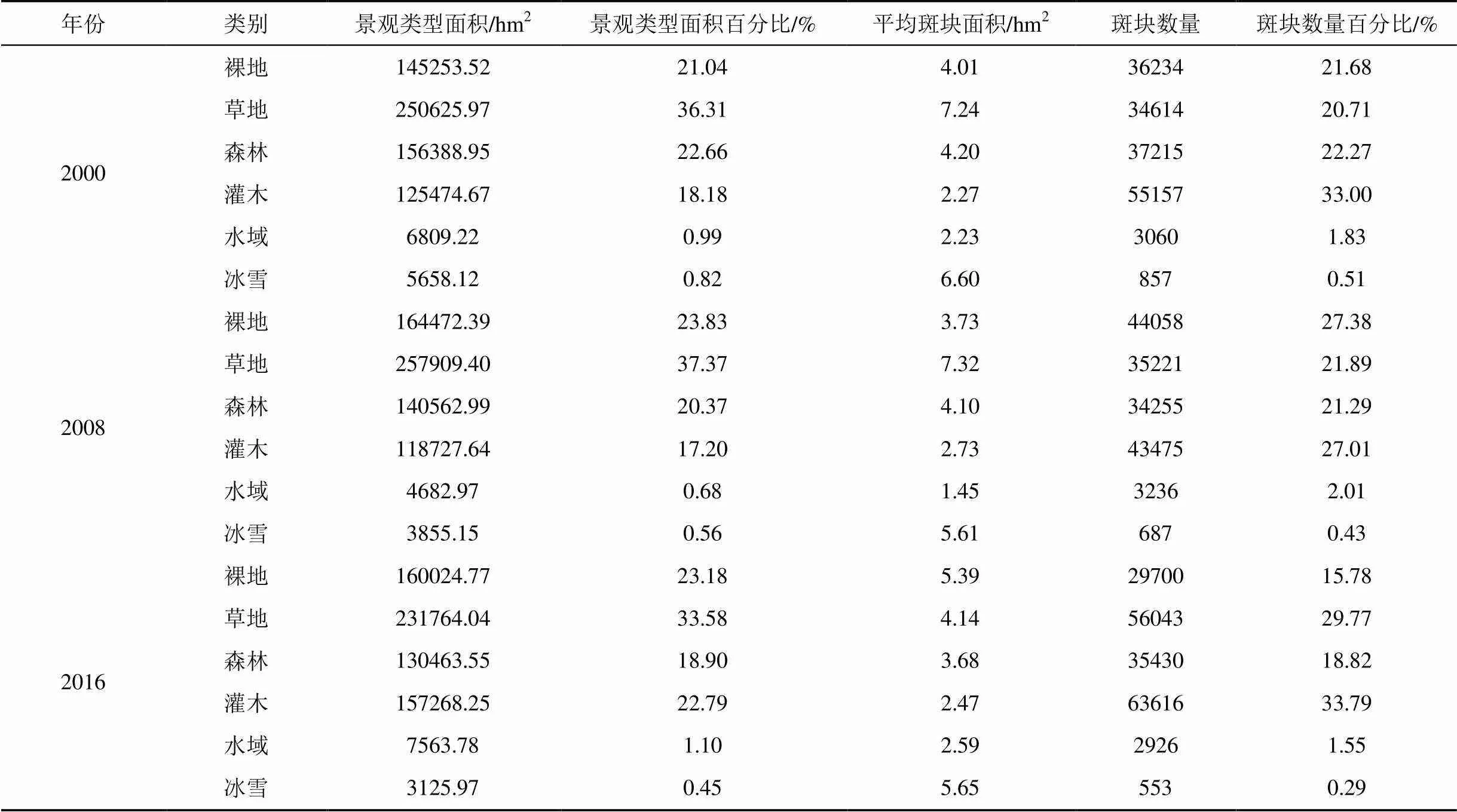

景觀形狀指數可以反映斑塊的聚集程度[24]。從表3可以看出, 2000—2008年, 裸地和草地的形狀指數均增加, 森林、灌木、冰雪和水域的形狀指數均降低; 說明在該時期裸地和草地的形狀結構向松散型發展, 且裸地的形狀結構向松散型發展的趨勢比較快, 而森林、灌木、冰雪和水域的形狀結構向緊密型發展, 且灌木和森林的形狀結構向緊密型發展的趨勢較快。2008—2016年, 草地、森林和灌木的形狀指數均增加, 裸地、水域和冰雪的形狀指數均降低; 說明在該時期草地、森林和灌木的形狀結構向松散型發展, 且草地和灌木的形狀結構向松散型發展的趨勢比較快, 而裸地、水域和冰雪的形狀結構向緊密型發展, 且裸地的形狀結構向緊密型發展的趨勢比較快。總體上, 草地的形狀結構越來越松散, 水域和冰雪的形狀結構越來越緊密, 裸地、森林和灌木的形狀結構受人為因素的影響時而緊密時而松散。分維數可以反映斑塊形狀的復雜程度。2000—2008年草地、水域和冰雪的分維數增大, 裸地、森林和灌木的分維數減小; 說明草地、水域和冰雪的形狀趨于復雜化, 裸地、森林和灌木的形狀趨于簡單化。2008—2016年裸地和灌木的分維數增大, 草地、水域和冰雪的分維數減小, 森林的分維數不變; 說明裸地和灌木的形狀趨于復雜化, 草地、水域和冰雪的形狀趨于簡單化, 森林的形狀結構變化不大。總體上, 草地、森林、水域和冰雪的形狀趨于簡單化; 灌木的形狀趨于復雜化。

2.1.2 景觀水平上景觀動態變化分析

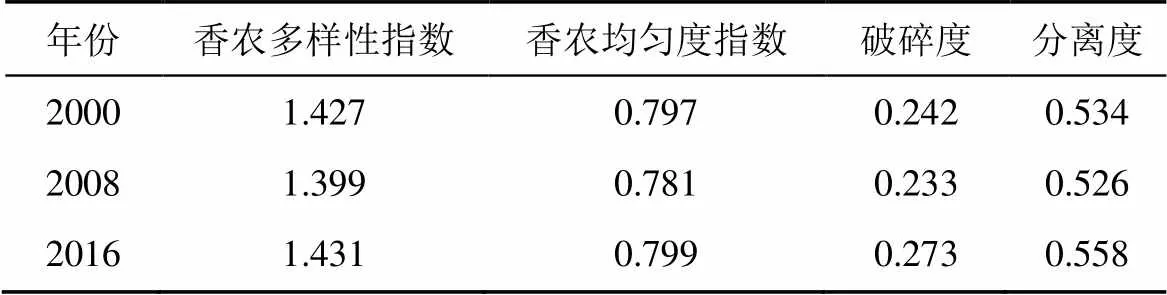

香農多樣性指數和香濃均勻度指數可以反映景觀的異質性和各景觀要素分配的均勻程度, 破碎度和分離度可以反映景觀的破碎化程度和不同景觀要素之間的離散或聚集程度[25]。計算結果表明研究區香農多樣性指數、香農均勻度指數、破碎度和分離度均呈先減小后增大的趨勢(表4), 說明2000—2008年, 研究區景觀整體多樣性水平降低, 異質性和破碎化程度減小, 各景觀要素分配不均勻且朝著聚集的趨勢發展。2008—2016年, 該區景觀整體多樣性水平增加, 異質性和破碎化程度增大, 各景觀要素向著均勻化且分散的趨勢發展。總體上, 景觀整體多樣性水平增加, 異質性和破碎化程度增大, 各景觀要素向著均勻化且分散的趨勢發展。

表3 祁連山東段2000—2016年斑塊類型形狀動態變化

表4 祁連山東段2000—2016年景觀特征值

2.2 生態敏感性分析

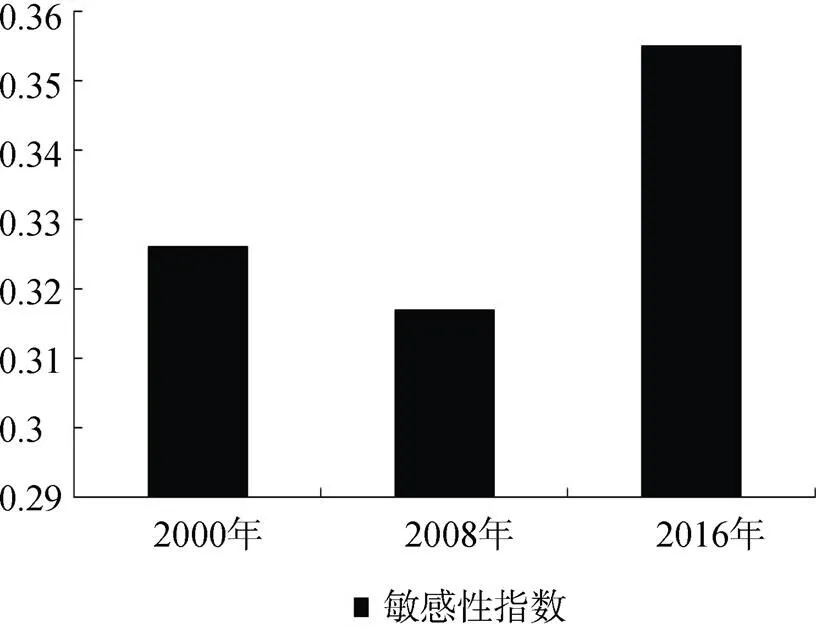

分離度、分維數和破碎度指數都能反映景觀的受干擾程度。受干擾程度越強景觀的生態敏感性越大, 反之生態敏感性越小。寧靜[9]對土地利用敏感度的分級認為敏感性指數在0—0.54區間屬于低敏感性水平, 0.54—0.59為中度敏感性水平, 大于0.59的為高度敏感性水平。根據公式(1)和(2)計算出2000年、2008年和2016年景觀的生態敏感性指數見圖2。從圖2中可以看出, 2000年研究區生態敏感性指數為0.326, 2008年生態敏感性指數為0.317, 2016年生態敏感性指數為0.355。2000—2016年研究區生態敏感性總體變化不大, 呈現出先下降后上升的趨勢, 且上升的速率大于下降的速率, 所以研究區的生態敏感性在不斷的增加。根據寧靜[9]的分級標準, 祁連山東段2000—2016年生態敏感性指數在0.3—0.4之間, 處于低敏感性水平, 但總體上敏感性在不斷增加, 存在向中度敏感性水平發展的可能。2000—2016年破碎度、香農均勻度指數、分離度和香農多樣性指數呈先減小后增大的趨勢, 這與敏感性指數的變化趨勢相同。說明各景觀指數的下降或上升會導致生態敏感性的減小或增大。隨著全球變暖及人類活動的加劇使祁連山東段森林退化、雪線上升、冰川退縮、河流徑流量下降、生物多樣性減少, 生態環境日趨脆弱、生態敏感性在不斷的增加。

圖2 祁連山東段2000—2016生態敏感性指數圖

Figure 2 Ecological sensitivity index chart of the eastern section of Qilian Mountain in 2000-2016.

2.3 生態敏感性對景觀動態變化的響應分析

2.3.1 斑塊類型水平上生態敏感性對景觀動態變化的響應

為進一步探討祁連山東段景觀動態變化對生態敏感性的響應, 運用SPSS軟件分別計算出各景觀格局指數與生態敏感性之間的相關性系數(表5)。從表5可以看出, 在面積指數上, 裸地的平均斑塊面積和水域的景觀類型面積、平均斑塊面積與生態敏感性呈正相關關系; 草地、森林和冰雪的景觀類型面積、平均斑塊面積與生態敏感性呈負相關關系; 灌木的景觀類型面積與生態敏感性呈正相關關系, 平均斑塊面積與生態敏感性負相關關系。且裸地的平均斑塊面積、草地和灌木的景觀類型面積與生態敏感性之間存在顯著的相關性。在數量指數上, 裸地、水域和冰雪的斑塊數量、斑塊數量百分比與生態敏感性呈負相關關系; 草地和灌木的斑塊數量、斑塊數量百分比與生態敏感性呈正相關關系。在形狀指數上, 裸地、森林、水域和冰雪的景觀形狀指數與生態敏感性呈負相關關系; 草地和灌木的景觀形狀指數與生態敏感性呈正相關關系。可見, 在類型水平上, 景觀類型面積指數對生態敏感性的影響最大, 其次是平均斑塊面積指數。

表5 類型水平上景觀格局指數與生態敏感性之間的相關性

注: “*”表示<0.05(雙側檢驗)。

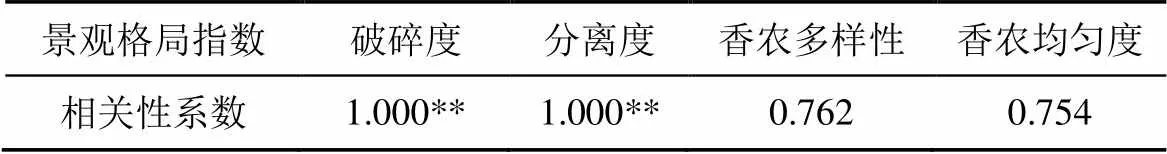

2.3.2 景觀水平上生態敏感性對景觀動態變化的響應

從表6中可以看出, 破碎度、分離度、香農多樣性和香農均勻度與生態敏感性呈正相關關系, 且破碎度和分離度與生態敏感性之間存在極顯著的正相關關系。這說明景觀的破碎度和分離度與生態敏感性擁有著同步的變化趨勢, 當破碎度和分離度增大時, 生態敏感性也會隨著增大。可見, 在景觀水平上, 破碎度和分離度對生態敏感性的影響最大。

3 結論與討論

3.1 討論

在景觀方面, 生態敏感性的研究是在生態脆弱性框架上展開的。劉晶等[16]研究認為, 各景觀要素的空間關系趨于簡單, 景觀破碎化增加, 破碎度指數對研究區景觀類型脆弱度的影響最大, 分維數倒數、分離度和侵蝕敏感性對景觀類型脆弱度的影響較小。邱彭華等[23]研究認為, 破碎度與沙化敏感性指數對研究區景觀類型脆弱度和區域生態環境脆弱度的影響很大, 而分維倒數、分離度和土壤侵蝕敏感性的影響作用較小。潘竟虎等[26]研究認為, 破碎度與土壤侵蝕敏感性指數對研究區景觀類型脆弱度的影響很大, 分維倒數、分離度對景觀類型脆弱度的影響較小。本文以生態敏感性為出發點, 通過對祁連山東段2000—2016年景觀格局的動態變化來反映生態敏感性的強弱以及影響該研究區生態敏感性強弱的主要景觀格局指數。結果表明, 2000—2016年, 草地在整個景觀中面積最大, 斑塊數量也較多, 是該區主要的景觀組分; 其次是裸地、灌木和森林; 冰雪和水域的面積和數量最小。景觀整體多樣性和均勻性水平先降低后增加, 異質性和破碎化程度先減小后增大, 各景觀組分朝著先聚集后分散的趨勢發展。研究區的生態敏感性在不斷的增加。在類型水平上, 景觀類型面積指數對生態敏感性的影響最大; 在景觀水平上, 破碎度和分離度對生態敏感性的影響最大。這與劉晶等[16]、邱彭華等[23]、潘竟虎等[26]的研究結果有相似之處也有不同, 相似之處是都認為景觀格局指數的變化對生態敏感性的強弱有影響, 不同之處是本研究認為除了破碎度指數, 分離度指數對生態敏感性的影響也很大。因此, 在今后的研究中, 分離度指數對生態敏感性影響的強弱還有待進一步證實。本研究認為, 在祁連山景觀規劃和管理中, 未來要更注重景觀的連通性和聚集度等方面。祁連山東段生態環境非常脆弱, 一旦遭到破壞, 就很難恢復, 且恢復的時間較長, 所以對該地區景觀動態變化和生態敏感性的研究很有必要。通過研究, 了解人類活動對景觀動態變化的影響, 從而制定相應的保護和治理措施, 對國家自然保護區的建設尤為重要。

表6 景觀水平上景觀格局指數與生態敏感性之間的相關性

注: “**”表示<0.01(雙側檢驗)。

3.2 結論

(1)草地在整個景觀中面積最大, 斑塊數量也較多, 是該區主要的景觀組分; 其次是裸地、灌木和森林; 冰雪和水域的面積和數量最小。2000—2016年, 草地的面積、平均斑塊面積在減少, 斑塊數量在增加, 整體破碎化程度增大。裸地和水域的面積、平均斑塊面積在增加, 斑塊數量在減少, 整體破碎化程度減小。森林和冰雪的面積、平均斑塊面積和斑塊數量都在減少, 整體破碎化程度減小。灌木的面積、平均斑塊面積和斑塊數量都在增加, 整體破碎化程度增大。

(2)2000—2016年, 草地的形狀結構趨于松散且簡單化; 森林和冰雪的形狀結構趨于緊密但簡單化; 灌木的形狀結構趨于松散但復雜化; 裸地和水域的形狀結構趨于緊密但簡單化。

(3)2000—2008年, 研究區景觀整體多樣性水平降低, 異質性和破碎化程度減小, 各景觀組分分配不均勻且朝著聚集的趨勢發展。2008—2016年, 景觀整體多樣性水平增加, 異質性和破碎化程度增大, 各景觀組分向著均勻化且分散的趨勢發展。

(4)2000—2016年間研究區生態敏感性處于低敏感性水平, 總體上呈增加趨勢, 存在向中度敏感性水平發展的可能。

(5)在類型水平上, 景觀類型面積指數對生態敏感性的影響最大, 其次是平均斑塊面積指數.在景觀水平上, 破碎度和分離度對生態敏感性的影響最大。

[1] 潘慧, 劉學錄, 潘韜. 民勤縣景觀組分的生態敏感性分析[J] . 干旱區資源與環境, 2016, 30(12): 146–152.

[2] 黃靜, 崔勝輝, 李方一, 等. 廈門市土地利用變化下的生態敏感性[J] . 生態學報, 2011, 31(24): 7441–7449.

[3] 徐廣才, 康慕誼, 趙從舉, 等. 阜康市生態敏感性評價研究[J]. 北京師范大學學報(自然科學版), 2007, 43(1): 88–92.

[4] 劉康, 歐陽志云, 王效科, 等. 甘肅省生態環境敏感性評價及其空間分布[J]. 生態學報, 2003, 23(12): 2711–2718.

[5] 曹建軍, 劉永娟. GIS支持下上海城市生態敏感性分析[J] . 應用生態學報, 2010, 21(7)1805–1812.

[6] 石玉瓊, 李團勝, 史小惠, 等. 榆林地區景觀生態敏感性時空特征[J] . 國土資源遙感, 2017, 29(2): 167–172.

[7] 韓貴鋒, 趙珂, 袁興中, 等. 基于空間分析的山地生態敏感性評價——以四川省萬源市為例[J]. 山地學報, 2008, 26(5): 531–537.

[8] 陳卓雅, 郭濼, 薛達元. 基于GIS的新縣生態敏感性分析[J] . 生態科學, 2015, 34(1): 97–102.

[9] 寧靜, 張樹文, 王蕾, 等. 農林交錯區景觀敏感性分析——以黑龍江省牡丹江地區為例[J]. 東北林業大學學報, 2009, 37(1): 35–38.

[10] 張彬彬. 北京西部山地森林景觀格局動態研究[D] . 北京: 北京林業大學, 2011: 2–4.

[11] 廖芳均, 趙東升. 南嶺國家級自然保護區森林景觀格局變化與動態模擬[J]. 地理科學, 2014, 34(9): 1099–1107.

[12] 李東梅, 高正文, 付曉, 等. 云南省生態功能類型區的生態敏感性[J] . 生態學報, 2010, 30(1): 138–145.

[13] 趙錦梅, 趙晶忠, 耿妍, 等. 祁連山東段不同高寒灌叢草地土壤性狀特征變化[J]. 草地學報, 2014, 22(5): 991– 997.

[14] 王旭麗, 劉學錄. 基于RS的祁連山東段山地景觀穩定性分析[J] . 遙感技術與應用, 2009, 24(5): 665–669.

[15] 王永豪, 劉學錄, 汪永紅. 基于半方差分析的東祁連山地景觀特征尺度[J]. 黑龍江農業科學, 2011(2): 135– 140.

[16] 劉晶, 劉學錄, 侯莉敏. 祁連山東段山地景觀格局變化及其生態脆弱性分析[J]. 干旱區地理, 2012, 35(5): 795– 805.

[17] 侯艷麗, 劉學錄, 馬俊. 基于RS的東祁連山地景觀生態安全度分析[J] . 湖南農業科學, 2011(3): 77–80.

[18] 莊長偉, 歐陽志云, 徐衛華, 等. 近33年白洋淀景觀動態變化[J] . 生態學報, 2011, 31(3): 839–848.

[19] 張月, 張飛, 王娟, 等. 近40年艾比湖濕地自然保護區生態干擾度時空動態及景觀格局變化[J]. 生態學報, 2017, 37(21): 7082–7097.

[20] 李武, 李麗, 吳鞏勝, 等. 白馬雪山國家級自然保護區景觀動態變化研究[J]. 海南師范大學學報(自然科學版), 2015, 28(3): 298–302+320.

[21] Liu Zongjun, Liao Fangjun, Zhang Yajian, et al. Analysis of landscape pattern changes and driving forces in Nanling national nature reserve[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18(12): 2463-2467, 252.

[22] 傅麗華, 李曉青, 凌純. 基于景觀敏感性視角的“美麗中國”評價指標權重分析[J]. 湖南師范大學自然科學學報, 2014, 37(1): 1–5.

[23] 邱彭華, 徐頌軍, 謝跟蹤, 等. 基于景觀格局和生態敏感性的海南西部地區生態脆弱性分析[J]. 生態學報, 2007, 27(4): 1257–1264.

[24] 張利利, 佘濟云, 李銳, 等. 1998—2010年五指山市土地利用景觀格局變化分析[J]. 西北林學院學報, 2016, 31(1): 221–225, 249.

[25] 吳曉旭, 鄒學勇. 基于3S的毛烏素沙地腹地景觀格局演變及其驅動力分析——以內蒙古烏審旗為例[J]. 中國沙漠, 2010, 30(4): 763–769.

[26] 潘竟虎, 任梓菡. 基于景觀格局和土壤侵蝕敏感性的蘭州市生態脆弱性評價[J]. 土壤, 2012, 44(6): 1015– 1020.

Response of ecological sensitivity to landscape dynamic change in the eastern section of Qilian Mountain.

XU Yanan1, LU Xuelu1,*, LI Xiaodan2, LI Shangze1, ZHANG Yida2

1. College of Resources and Environmental Sciences, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China 2. School of Management, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China

Based on 3S technology, this paper analyzed the landscape dynamics and ecological sensitivity in the east section of Qilian Mountain from 2000 to 2016. The results showed that:(1) The area of grassland was increased, and the patch numbers of grassland was decreased, the shape structure of grassland was tended to be loose and simple. The area and patch numbers of forest and snow were both reduced, and the shape structure of forest and snow were tended to be tight but simple.The area and patch numbers of shrub were both increased, and the shape structure of shrub was tended to be loose but complicated; the area of bare land and water were increased, and the patch numbers of bare land and water were decreased, and the shape structure of bare land and water were both tended to be tight but simple. (2)The diversity of the whole landscape was increased, the heterogeneity and the fragmentation of the whole landscape were increased, and each landscape element was developed toward a uniform and decentralized trend. (3) Landscape type area index, fragmentation and separation had the greatest impact on ecological sensitivity, followed by average patch area index. (4) The ecological sensitivity of the research area was at a low sensitivity level and was showed an increasing trend on the whole. In general, the disruption of human activity was the determining factor for the change of landscape and ecological sensitivity. The results of the study have positive significance for the maintenance and sustainable development of regional landscape.

landscape change; ecological sensitivity; Qilian Mountain.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2019.05.021

P901

A

1008-8873(2019)05-160-08

2018-09-06;

2018-10-09

甘肅省“生態脆弱區的土地利用與生態安全研究”資助(GSAU-ZL-2015-045)

徐亞男(1990—), 女, 河南上蔡人, 碩士研究生, 主要從事景觀生態學研究, E-mail:2431549157@qq.com

劉學錄(1966—), 男, 博士, 教授, 主要從事景觀生態學和土地利用管理研究, E-mail: liuxl@gsau.edu.cn

徐亞男, 劉學錄, 李曉丹, 等. 祁連山東段生態敏感性對景觀動態變化的響應[J]. 生態科學, 2019, 38(5): 160-167.

XU Yanan, LU Xuelu, LI Xiaodan, et al. Response of ecological sensitivity to landscape dynamic change in the eastern section of Qilian Mountain.[J]. Ecological Science, 2019, 38(5): 160-167.