自擬化痰祛瘀定眩方治療后循環缺血性眩暈痰瘀互阻證的療效觀察

胡潔玲

摘要:目的 觀察化痰祛瘀定眩方治療后循環缺血性眩暈痰瘀互阻證的療效。方法 將60例痰瘀互阻型后循環缺血性眩暈患者隨機分為對照組和治療組,每組30例。對照組采用西醫基礎治療(抗血小板聚集、調脂、控制血壓血糖等),治療組在對照組基礎上口服化痰祛瘀定眩方治療,療程均為15 d。觀察2組治療后DHI量表評分變化情況及2組療效比較。結果 治療后2組DHI評分,對照組高于治療組,2組比較差異有統計學意義(P<0.05);治療后2組總有效率,治療組明顯高于對照組,2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。結論 化痰祛瘀定眩方對治療痰瘀互阻型后循環缺血性眩暈具有較好的療效。

關鍵詞:后循環缺血;痰瘀互阻;化痰祛瘀定眩顆粒

中圖分類號:R255.3?? 文獻標志碼:B?? 文章編號:1007-2349(2019)08-0049-02

眩暈最早見于《黃帝內經》,有“目眩、眩仆、眩冒”等不同稱謂。《丹溪心法·頭眩》:“眩者,言其黑暈轉旋,其狀目閉眼黑,身轉耳聾,如立舟船之上,起則欲倒。”故可見眩暈的主要表現為眼花、視物模糊、自身不穩感或外界景物的旋轉感。后循環缺血是老年人常見的以“眩暈”為主訴的腦血管疾病,也是神經內科門診就診率較高的疾病之一。其臨床以眩暈、惡心、嘔吐、眼震、復視、頭痛、下肢或四肢無力等為主要癥狀,不及時治療可導致嚴重后果。“化痰祛瘀定眩”顆粒是本科在總結本院名老中醫朱良春使用蟲類藥物搜風化痰祛瘀的經驗基礎上總結化裁而來的有效經方。在臨床治療中筆者在西醫治療基礎上加用化痰祛瘀定眩顆粒,取得了良好的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年1月—2019年1月在南通市中醫院門診就診并接受治療的后循環缺血導致的眩暈,且符合中醫辨證分型為痰瘀互阻的患者,共60例。采取隨機數字表隨機將患者分為對照組和治療組,每組各30例。對照組中男17例,女13例,年齡53-78歲,平均(65.6±8.2)。治療組中男16例,女14例,年齡51-80歲,平均(67.1±8.7)歲。2組在年齡、性別上比較差異均無統計學意(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫診斷標準:參照《中國后循環缺血的專家共識》[1]中診斷標準,所有患者均經頭顱CT、頭顱MRI及MRA等檢查。中醫診斷標準參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]中眩暈診斷標準。中醫辨證標準參照國家中醫藥管理局制定的《中醫病證診斷療效標準》[3],臨床辨證屬痰瘀互阻證。主癥見:頭暈目眩,自身不穩感或視物旋轉,脈弦滑。次癥見:站立行走不穩、惡心嘔吐、耳鳴、耳聾、視物模糊、口唇紫暗、舌暗或有瘀點,苔白膩或黃膩。主癥必備,加次癥2項以上即可。

1.3 納入標準 ①符合上述中西醫診斷標準 ②自愿參加本研究,依從性好,并簽署知情同意書者。

1.4 排除標準 ①不符合上述診斷標準者;②嚴重的心腦血管疾病、肝腎功能不全或精神疾病者;③年齡大于80歲小于50歲者;④不能配合按時服用藥物者。

1.5 治療方法

1.5.1 對照組 給予西醫常規治療:控制血壓、血糖、抗血小板聚集、調脂等,療程15 d。

1.5.2 治療組 在給予西醫常規治療基礎上,加用“化痰祛瘀定眩顆粒”。中藥組成為半夏15 g,天麻12 g,石菖蒲20 g,白術10 g,桃仁12 g,紅花12 g,全蝎3 g(顆粒劑由江陰天江藥業有限公司提供),每日1劑,分早晚2頓,溫水沖服,療程15 d。

1.6 療效標準 中醫臨床療效判定標準參照《中醫病證診斷療效標準》[3]。治愈:臨床癥狀體征基本正常;好轉:癥狀體征減輕;無效:癥狀無改善。

1.7 觀察指標 參照DHI量表(為眩暈殘障程度評定量表)中關于軀體、情緒、功能等的評分。

1.8 統計學方法 通過SPSS 22.0 對數據進行分析,計量資料以(x±s)表示,t檢驗,計數資料以n(%)表示,χ2 檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 2組治療前后DHI評分比較 治療前2組DHI評分比較差異無統計學意義(P>0.05),治療后2組DHI評分對照組高于治療組,2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

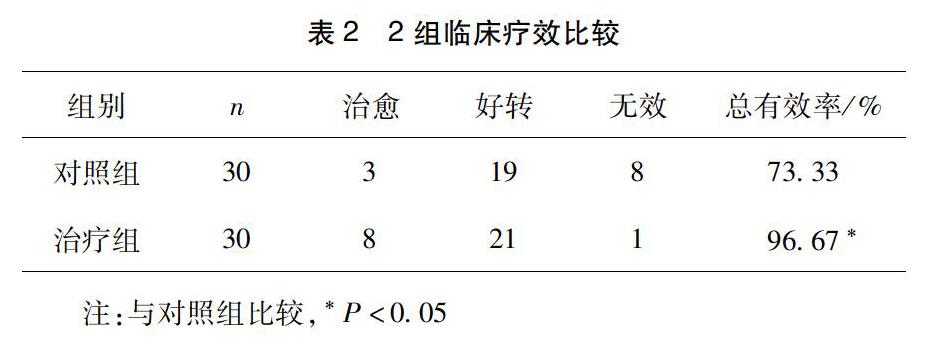

2.2 2組臨床療效比較 見表2。

3 討論

后循環缺血導致眩暈癥狀屬中醫的“眩暈”范疇。中醫認為“風、火、痰、瘀、虛”是導致眩暈發生的致病因素,既可單獨致病,又可相互夾雜。現代人生活水平較高,飲食多高脂高油,損傷脾胃,健運失司,積聚生痰,清陽受阻,腦竅失養而致眩暈。痰濕又可阻塞氣機,氣滯又可致血瘀,最終痰瘀互結,清陽不升、濁陰不降、腦府失養而發為眩暈。古代醫家亦認為“痰、瘀”是眩暈發病的主要致病因素,如朱丹溪認為“無痰不作眩”,明代《直指方》中講“瘀血停蓄,上沖作逆,亦作眩暈”認為瘀血是導致眩暈的重要因素。故古代治療眩暈亦以化痰祛瘀為主。現代醫學認為治療缺血性腦血管病離不開抗血小板聚集與調節脂質代謝,這與古代醫家提出的化痰祛瘀不謀而合。痰瘀往往挾肝風而上擾頭目,故治痰瘀同時加入治息風之藥,效果更佳。

本次研究使用的“化痰祛瘀定眩顆粒”由“半夏白術天麻湯”化裁而來。方中半夏善治臟腑之痰。石菖蒲辛開苦降,既有開竅醒神之功又能化濕。白術歸脾胃經,長于健脾又能燥濕。三藥同用共奏化痰祛濕之功。桃仁入心肝血分,祛瘀能力強,又稱“破血藥”。紅花為活血祛瘀要藥與桃仁相須為用,起祛瘀通絡之效。痰瘀等致病因素往往挾風才能上擾頭目,故又加入天麻,平肝息風。全蝎,為本科總結朱良春大師用蟲類藥物之經驗,取其息風通絡之功,且《本草從新》中記載其能“治諸風掉眩”。全方化痰活血通絡,平肝息風止眩。

現代研究表明,天麻提取液能抗血小板聚集、增加腦部血流量[4]。紅花中的紅花黃色素能增強纖維蛋白原溶解,降低全血黏度,降低血壓的作用[5]。桃仁提取物有增加腦血流量,降低血管阻力,改善血動力學的作用[6]。

本次研究結果顯示:化痰祛瘀定眩顆粒能有效改善患者眩暈癥狀,其療效優于單純西醫基礎治療的對照組,值得臨床推廣。

參考文獻:

[1]中國后循環缺血專家共識組.中國后循環缺血的專家共識[J].中華內科雜志,2006,45(9):786.

[2]中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則[S].北京:人民衛生出版社,1993:24.

[3]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,1994:122-186.

[4]沈映君.中藥藥理學[M].北京:人民衛生出版社,2000:797-801.

[5]梅全喜,畢煥新.現代中醫藥理學手冊[M].北京:中國中醫藥出版社,1998:469-482.

[6]趙永見,牛凱,唐德志,等.桃仁藥理作用研究近況[J].遼寧中醫雜志,2015,42(4):888-890.

(收稿日期:2019-04-08)