針刺配合撳針治療周圍性面神經麻痹的療效觀察

陳致宏 朱笑舉

摘要:目的 觀察針刺配合撳針治療周圍性面神經麻痹的臨床療效。方法 將本院收治的299例周圍性面神經麻痹患者隨機分為觀察組和對照組。對照組采用針刺治療加基礎治療;觀察組在對照組治療基礎上配合撳針治療。2組治療1個療程后判定療效。結果 兩種治療方案治療周圍性面癱的療效顯著,且針刺配合撳針治療周圍性面癱療效優于單純針刺治療。2組對比,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 針灸配合撳針治療周圍性面神經麻痹療效優于針刺治療,療效確切,值得臨床推廣運用。

關鍵詞:針刺;撳針;周圍性面神經麻痹

中圖分類號:R245.3?? 文獻標志碼:B?? 文章編號:1007-2349(2019)08-0063-02

周圍性面神經麻痹又稱周圍性面癱、面神經炎,屬中醫學“口癖”“口眼喎斜”等范疇。本病發病急驟,癥狀可于數小時或1~3d內達到高峰,以春秋季發病較多[1]。面癱是針灸的優勢病種,針刺治療面癱療效顯著。近年來,臨床工作者在不斷探索進一步提高臨床療效的方法,筆者在臨床中運用針刺配合撳針治療周圍性面神經麻痹取得較好療效,現將2年內收治的面癱患者臨床療效報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2017年1月—2018年11月的面癱患者共299例,其中男142例,女157例,其中年齡最大者為84歲,最小者為16歲,平均(47.03±16.79)歲。觀察組156例,男70例,女86例,平均年齡(47.35±16.26)歲,治療前面神經麻痹程度評分(21.25±7.34),對照組143例,男72例,女71例,平均年齡(46.68±17.38),治療前面神經麻痹程度評分(21.17±7.36),2組一般資料比較統計學差異,P>0.05,具有可比性。

1.2 診斷標準

1.2.1 中醫診斷標準 以全國中醫藥行業高等教育“十三五”國家級規劃教材《針灸治療學》[2]為參考:(1)以口眼歪斜為主要特點。(2)突然出現一側面部肌肉板滯、麻木、癱瘓、額紋消失、眼裂變大、露睛流淚、鼻唇溝變淺、口角下垂、歪向健側。(3)患側不能皺眉、蹙額、閉目、露齒、鼓頰。(4)部分患者初起時有耳后疼痛,還可出現患側舌前2/3味覺減退或消失、聽覺過敏等癥狀。(5)病程日久,可因癱瘓肌肉出現攣縮,口角反牽向患側,甚至出現患側面肌痙攣,形成“倒錯”現象。

1.2.2 西醫診斷標準 以全國高等教育“十二五”國家級規劃教材《神經病學》[3]為參考:(1)多為急性發病,或無任何征兆于清晨刷牙發現患側口角漏水,進食卡塞;(2)臨床癥狀:典型表現為患側面部所有表情肌癱瘓,額紋消失,不能皺額蹙眉,眼裂不能閉合或者閉合不全,部分患者發病前1~2 d有患側耳后持續性疼痛和乳突部壓痛;(3)專科檢查:可見患側閉眼時眼球向外上方轉動,露出白色鞏膜,稱為“Bell征”;鼻唇溝變淺,口角下垂,露齒時口角歪向健側,鼓氣、吹口哨漏氣,食物易滯留患側齒齦;(4)定位診斷:鼓索以上面神經病變可出現同側舌前2/3味覺消失;蹬骨肌神經以上部位受損則同時有舌前2/3味覺消失及聽覺過敏;膝狀神經節受累時,除有周圍性面癱,舌前2/3味覺消失及聽覺過敏,患者還可能有乳突部疼痛,耳廓、外耳道感覺減退和外耳道、鼓膜皰疹,稱為Hunt氏綜合征。

1.3 分期標準[4] ①急性期:1~7 d;②恢復期恢復期早期:7~14 d;③恢復期中期:15~28 d;④恢復期后期:29 d后。

1.4 納入標準 ①符合上述特發性面神經麻痹的診斷標準;②一側面肌癱瘓;③年齡16-85歲;④病程1個月以內。

1.5 排除標準 ①繼發于其他疾病(如腫瘤)的周圍性面癱患者;②年齡16歲以下、85歲以上和妊娠期婦女;③合并有嚴重心血管、腦血管、肝、腎、肺和血液系統等原發性疾病和精神病者;④不符合上述納入標準的其他病例,未按照規定計劃堅持治療、無法判定療效或資料不全等影響療效或安全性判斷者。

1.6 治療方法 觀察組采用針刺治療+基礎治療+撳針治療;對照組采用針刺治療+基礎治療。

1.6.1 基礎治療 急性期以抗炎、改善血液循環,減輕面神經管水腫及神經損傷為主,針刺、藥物同時進行,急性期以多針淺刺為主,不使用電針。屬于病毒感染引起的面神經炎,配合使用抗病毒藥物。7 d后開始使用電針。

1.6.2 針刺治療 主穴:陽白、四白、顴髎、頰車、地倉、翳風、牽正、太陽、合谷。配穴:風寒外襲配風池、風府;風熱侵襲配外關、太沖;氣血不足配足三里、氣海。味覺減退配足三里;聽覺過敏配陽陵泉;抬眉困難配攢竹;鼻唇溝變淺配迎香;人中溝歪斜配水溝;頦唇溝歪斜配承漿;迎風流淚配太沖。

1.6.3 撳針治療 根據患者癥狀選取針刺主穴中的5穴。抬眉困難選陽白;閉目不能選四白、太陽;耳后疼痛選翳風、完骨;鼻唇溝變淺選迎香;人中溝歪斜選水溝;頦唇溝歪斜選承漿;鼓腮漏氣選頰車、地倉、巨髎;面部無力選牽正。操作方法:使用一次性無菌撳針,皮膚消毒后埋入撳針,輕輕按壓,每周星期二、五埋入撳針,留針3 d后去除,如有皮膚發癢或其他不適則可自行取下。2組患者接受治療均為每周治療6 d,每日1次,治療6 d休息1天,14 d為1療程。

1.7 療效標準 (1)面神經麻痹程度分級[5](degree of facial nerve paralysis,DFNP)評分表。在治療前、治療后各評價1次。(2)療效評價指標:痊愈:臨床癥狀完全消失,面部表情肌運動功能恢復正常;顯效:癥狀明顯改善,但鼓腮及說笑時口角稍有歪斜;有效:癥狀減輕,但額紋仍未完全恢復,口角稍有歪斜;無效:持續治療2個療程后臨床癥狀無改善。

1.8 統計學方法 治療結束后將所得數據采用統計軟件SPSS 22.0進行統計學分析處理。所得數據計量資料用均數±標準差表示,根據資料是否符合正態分布及方差是否相等選擇t檢驗或者非參數檢驗;計數資料用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義,以P<0.01作為有顯著性差異。

2 結果

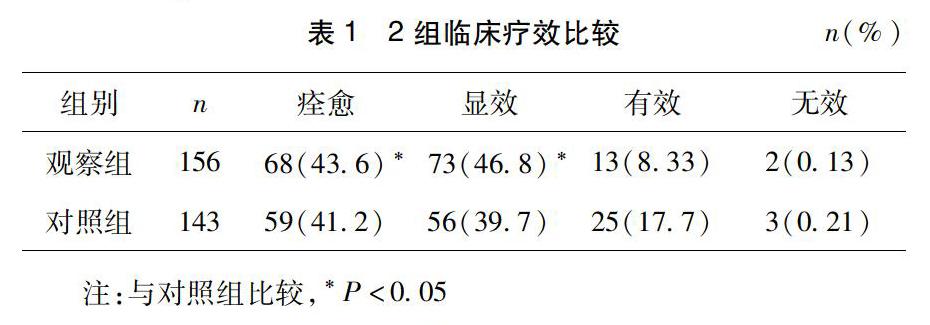

2.1 2組臨床療效比較 見表1。

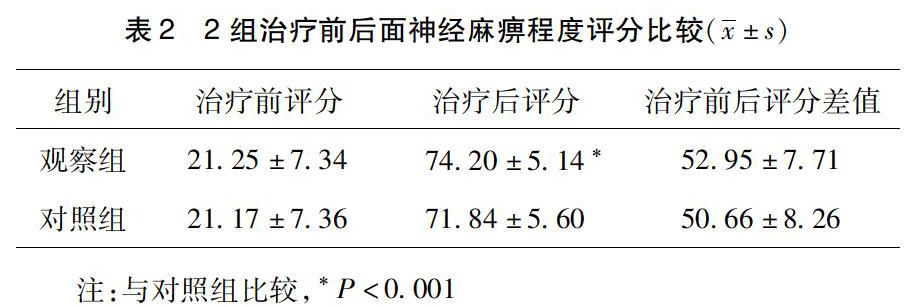

2.2 2組治療前后評分比較 見表2。

3 討論

周圍性面癱是針灸的優勢病種之一,其療效在患者及醫療界,甚至是西方均有較高的知曉度。同時,面癱也是世界衛生組織公認的針灸優勢病種之一。近年來,針灸同道,包括部分西醫基礎醫學及臨床研究工作者不斷印證和提高針灸治療周圍性面癱,特別是貝爾面癱(Bell面癱,又稱特發性面神經炎)的療效,并試圖從神經功能、電生理、醫學影像等不同角度揭示其治療機理[6]。針灸治療面癱療效肯定且無毒副作用[1],已經成為中醫藥療法治療面癱的主要方式,臨床工作者在工作中也在不斷總結經驗,以期提高臨床療效。

撳針,又稱為撳釘型皮內針,是針尾呈環形并垂直于針身的皮內針,是臨床皮內針的常見類型。皮內針刺法又稱“埋針法”,是以特制的小型針具刺入并固定于腧穴部位皮內或皮下,進行較長時間埋藏的一種方法,與古代的“靜以久留”意義相似,其作用是給皮部以微弱而較長時間的刺激,以達到防治疾病的目的。撳針在臨床上的應用較為廣泛[7],尤其是在骨科疾病(頸肩腰腿痛)與神經內科疾病(耳鳴、三叉神經痛、面癱、帶狀皰疹后遺神經痛、面肌痙攣)疼痛癥狀、內科疾病(失眠)方面的治療有著良好的效果。研究發現[8],撳針刺激能夠促使組織產生一種類似止痛作用的阿片類物質,這種生物學效應不僅能緩解疼痛,還能調節機體的免疫功能,促進激素與神經遞質的分泌等,與針刺作用相當。此外,相比與普通針刺,撳針還能發揮持續性的刺激作用,使機體經脈得到疏通、精氣充盈。從祖國醫學來看,面癱的發病,主要是由于外感、內傷所致的經筋功能失調,筋肉失于約束,則出現口眼歪斜。采用撳針配合針刺治療周圍性面癱,療效優于單純針刺治療,結果顯示,撳針與針刺相結合,能夠持續刺激經絡,達到疏經通絡的作用,從而提高面癱的治療效果,值得臨床推廣運用。

參考文獻:

[1]王蘇婷,馬鐵明,蘇顯紅.針灸治療周圍性面癱的研究概況[J].中華中醫藥學,2012,30(9):2110-2112.

[2]高樹中.針灸治療學[M].新世紀全國高等中醫藥院校規劃教材,北京:中國中醫藥出版社.2016:241.

[3]賈建平.神經病學[M].北京:人民衛生出版社.2013:458.

[4]朱春華,林學武.談周圍性面癱針刺治療時機[J].中國針灸,1994(4):55.

[5]楊萬章.周圍性面神經麻痹的中西醫結合評定及療效標準[A].中華醫學會物理醫學與康復學分會.中華醫學會第八次全國物理醫學與康復學學術會議論文匯編[C].中華醫學會物理醫學與康復學分會:中華醫學會,2006:3.

[6]中國特發性面神經麻痹診治指南[J].中華神經科雜志,2016(2)49-2:84.

[7]王天俊,王玲玲.埋針療法的臨床特點與適應證[J].上海針灸雜志,2007(10):37-38.

[8]許周潔,周立,賈德蓉.皮內針治療頭面部疾病的臨床與作用機制研究進展[J].湖南中醫雜志,2017,33(12):169-171.

(收稿日期:2019-04-01)