早期腸內生態免疫營養對老年腹部術后病人的影響

張劍琴,楊剛華,孟凡迪,萬永,盛斌武

我國已進入老齡化社會,2020年老年人口將達到2.48億,老年住院病人已逐漸增多,北京醫院統計顯示,2006—2008年,65歲以上老年外科病人占手術總數的36.7%,老年外科病人多數存在營養不良,由此所致的貧血、免疫功能低下,加大了手術風險和術后恢復難度,使術后并發癥的發生率和圍手術期死亡率明顯升高[1]。腸內生態免疫營養是指在傳統腸內營養中添加特殊營養素,如谷胺酰胺、精氨酸、膳食纖維及微生物制劑,來刺激機體產生免疫反應,減輕有害或過度的炎癥反應,調節腸道微生態,保護腸屏障功能的完整性[2]。本研究對老年腹部術后病人給予早期腸內生態免疫營養,探討該治療對老年術后病人全身營養狀態、術后并發癥發生率及免疫功能的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料按納入標準共選擇2016年1月至2017年12月在西安交通大學第一附屬醫院老年外科行腹部手術病人85例,其中行胰十二指腸切除術36例,胃空腸吻合術25例,胃癌根治術11例,結腸癌根治術6例,其他手術7例。通過Excel自帶程序隨機分組法分為研究組和對照組。研究組40例,對照組45例。本研究經病人本人及近親屬知情同意,并符合《世界醫學協會赫爾辛基宣言》相關要求。術前各項相關指標比較見表1。

1.2排除標準(1)營養風險篩查2002(NRS 2002)評分<3分;(2)腫瘤晚期,心肺功能不能耐受手術;(3)檢查項目缺失;(4)急慢性肝功能衰竭者;(5)未滿60歲;(6)病人拒絕入組觀察;(7)體質量指數(BMI)<18.5 kg/m2;(8)長期飲酒者。

1.3納入標準(1)NRS 2002營養風險評分≥3分;(2)可以耐受手術;(3)術前糾正低蛋白血癥,白蛋白≥35 g/L;(4)愿意完成該治療觀察;(5)所有項目檢查完整。

表1 兩組老年腹部術后病人85例術前研究項目間比較

1.4治療方案術后24 h,研究組根據病情逐漸給予個性化腸內生態免疫營養制劑:每天給予乳酸菌素片1~2片,乳酶生3~5片,四聯活菌片3~5片,均每天3次含服;谷氨酰胺粉15 g/d,精氨酸15 g/d,兩者加入要素制劑百普素(德國Milupa GmbH,進口藥品注冊號:H20150028,H20170170),從低濃度開始使用,分數次口服或持續重力滴注入鼻飼管,第1天給予量為200 mL,若無腹脹、腹瀉則根據情況逐漸增加使用量及濃度,一般為每天增加200 mL,至術后第7~8天達到1 500 mL左右(熱卡約1 000~1 500 kcal/d)。對照組給予脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液1 440 mL(Fresenius Kabi AB生產)為基礎的靜脈營養,通氣后傳統常規腸內營養處理,如稀飯、果汁等。

1.5研究項目兩組均查術前、術后3、7、14 d血清白蛋白、前白蛋白、尿素、肌酐、血紅蛋白及淋巴細胞計數(比例),觀察術后通氣時間、白蛋白使用量、住院時間及藥占比。

1.6統計學方法Stata 12.0統計軟件處理,χ2檢驗或Fisher確切概率法分析兩組間手術方式、術后并發癥發生率;t檢驗分析兩組間白蛋白、前白蛋白、尿素、肌酐、血紅蛋白、淋巴細胞計數(比例)、通氣時間、白蛋白使用量、住院時間及藥占比差異;logistic相關回歸分析治療與術后并發癥相關因素。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1腸內生態免疫營養治療并發癥情況研究組病人使用腸內生態免疫營養治療后,10例出現輕度腹脹,5例出現輕度腹瀉,調整腸內營養使用量及濃度后,均很快緩解,所有病人均未出現明顯惡心、嘔吐等不適,無1例出現嚴重并發癥,所有病人均未中斷治療。

2.2兩組之間術后并發癥比較研究組術后腹腔感染1例,胰瘺2例,共3例(7.5%);對照組胰瘺4例、切口感染3例,膽瘺1例,肺部感染2例,腹腔感染4例,共14例(31.1%),兩組之間差異有統計學意義(χ2=7.378,P=0.007);結合性別、肝炎病史、NRS2002評分、年齡、白蛋白使用量、手術方式以上為自變量,其中NRS2002評分、年齡、白蛋白使用量為連續變量,進行非條件logistic多因素向前似然比相關分析,術后并發癥為因變量(0=無,1=有),logistic多因素相關分析提示術后并發癥發生與本治療呈負相關,兩者之間相關性差異有統計學意義(OR=0.212,95%CI:0.055~0.809,P=0.023)。見表2。

2.3兩組之間實驗室相關指標比較術后3 d研究組尿素水平低于對照組(P=0.016);術后3、7、14 d血清前白蛋白水平高于對照組(分別為P=0.023,P=0.019,P<0.001);術后3、14 d研究組淋巴細胞計數高于對照組(分別為P=0.026,P<0.001),且14 d該組淋巴細胞比例高于對照組(P<0.001);術后3、14 d研究組血紅蛋白水平高于對照組(分別為P=0.006,P<0.001)。見表3。

表3 兩組老年腹部術后病人85例術后3、7、14 d各項營養相關實驗室指標比較/±s

表3 兩組老年腹部術后病人85例術后3、7、14 d各項營養相關實驗室指標比較/±s

指標血清白蛋白/(g/L)血清前白蛋白/(mg/L)尿素/(mmol/L)肌酐/(μmol/L)淋巴細胞計數/(×109/L)淋巴細胞比例/%血紅蛋白/(g/L)時間3 d 7 d 14 d 3 d 7 d 14 d 3 d 7 d 14 d 3 d 7 d 14 d 3 d 7 d 14 d 3 d 7 d 14 d 3 d 7 d 14 d研究組(n=40)34.18±3.80 34.86±2.87 37.73±3.64 113.99±43.47 135.04±53.34 163.17±53.04 6.08±2.15 5.96±1.66 5.04±1.63 51.31±1.47 48.08±13.18 54.33±13.51 0.85±0.40 1.19±0.50 1.62±0.59 7.98±5.65 14.19±8.23 19.48±7.47 105.31±1.72 104.13±15.63 110.03±13.71對照組(n=45)34.91±3.50 35.63±4.18 37.28±3.52 93.9±35.14 109.28±44.56 117.12±47.31 7.49±3.11 5.46±1.92 4.37±1.58 58.70±2.71 50.89±18.13 54.07±14.54 0.68±0.29 1.22±0.95 1.18±0.43 6.59±3.12 11.89±5.13 13.88±6.09 95.37±1.46 98.35±14.13 98.65±12.97 t值-0.916-0.996-0.576 2.315 2.391 4.188-2.463 1.309 1.949-1.593-0.826 0.088 2.282-0.144 3.867 1.377 1.510 3.741 2.850 1.775 3.907 P值0.362 0.322 0.566 0.023 0.019<0.001 0.016 0.194 0.055 0.115 0.411 0.930 0.026 0.886<0.001 0.174 0.136<0.001 0.006 0.080<0.001

表2 logistic多因素相關分析85例老年腹部術后病人切口感染相關因素

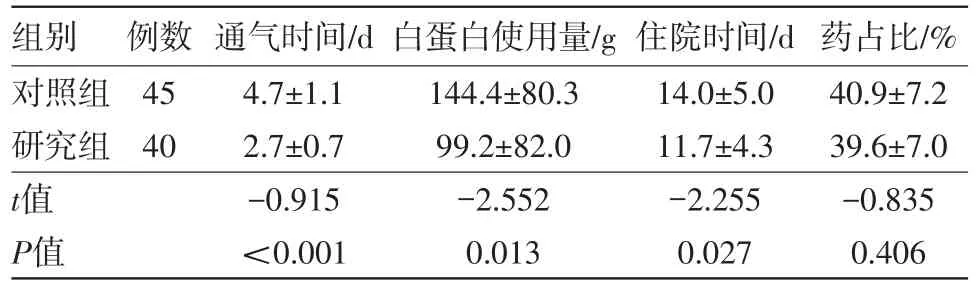

2.4兩組之間術后通氣時間、白蛋白使用量、藥占比、住院時間比較研究組病人術后通氣時間早于對照組,白蛋白使用量少于對照組,住院時間短于對照組,藥占比兩組差異無統計學意義。見表4。

表4 兩組老年腹部術后病人85例術后通氣時間、白蛋白使用量、藥占比、住院時間比較/±s

表4 兩組老年腹部術后病人85例術后通氣時間、白蛋白使用量、藥占比、住院時間比較/±s

組別對照組研究組t值P值例數45 40通氣時間/d 4.7±1.1 2.7±0.7-0.915<0.001白蛋白使用量/g 144.4±80.3 99.2±82.0-2.552 0.013住院時間/d 14.0±5.0 11.7±4.3-2.255 0.027藥占比/%40.9±7.2 39.6±7.0-0.835 0.406

3 討論

傳統的腸內營養支持治療在提升機體免疫和維持腸道正常菌群方面作用有限,為適應臨床需要,在腸內營養內添加特殊的營養素和(或)微生態制劑就自然而然地得到重視及運用。近來研究發現,在傳統腸內營養中添加特殊營養素,如谷胺酰胺(glutamine)、精氨酸(arginine)、ω-3多不飽和脂肪酸(3-ploy unsaturated)、膳食纖維、核苷酸等,通過自身藥理作用來刺激機體產生免疫反應,減輕有害或過度的炎癥反應,并保護腸屏障功能的完整性,這種營養方式稱為腸內免疫營養(enteral immuno nutrition)。腸內生態營養的概念由S.Bengmark等在1996年首先提出,即在傳統腸內營養基礎上添加微生物制劑,調節腸內菌群平衡[2]。S.Bengmark在1998年總結以前相關文獻,提出了腸內生態免疫營養的概念,即把腸內免疫營養與腸內生態營養加于綜合,在免疫營養的基礎上,增添微生態制劑來加強營養支持的臨床療效,減少各自獨立使用帶來的不足,以便減少臨床并發癥發生,發揮充足的治療效果[2-4]。本研究中給予老年腹部術后病人早期腸內生態免疫營養治療后發現術后3、14 d反映病人營養狀況的指標前白蛋白水平顯著高于對照組,白蛋白使用量少于對照組,術后血紅蛋白水平高于對照組;反映免疫狀態的指標淋巴細胞計數顯著高于對照組,與文獻[5-7]基本一致。

腹部外科手術導致腸道機械性受損后,免疫防御力下降,腸內菌群失調,細菌移位并產生大量毒素,導致機體損害。2017歐洲臨床營養與代謝學會(ESPEN)關于腫瘤病人的營養指南指出,對于進展期腫瘤病人術后首選安全、有效的經胃造瘺或留置鼻腸營養管的腸內營養,可以促進腸功能恢復、緩解腫瘤疼痛并增加對腫瘤的耐受性[8]。早期施行腸內營養具有促進腸蠕動恢復,增加門靜脈系統血流,間接調節腸黏膜更新,有助于維持腸黏膜細胞結構與功能的完整性,減少內毒素釋放和細胞易位,刺激消化液和胃腸道激素的分泌,促進胃腸蠕動,預防應激性潰瘍,減少并發癥的發生[9-10]。一項關于急性胰腺炎的隨機對照研究顯示,給予有饑餓感或腸功能基本恢復的病人早期腸內營養能顯著縮短住院時間、減少并發癥的發生,同時,有利于控制血糖[11]。本研究結果與文獻[6,12-13]報道一致。疲勞綜合征是老年病人術后的常見癥狀,也是引起老年病人術后并發癥的常見原因,研究認為給予早期腸內營養支持,不但可以促進病人胃腸功能恢復、改善機體營養代謝、減少內毒素、改善腸道菌群、維持腸黏膜屏障,而且,可顯著減低老年病人術后疲勞指數、降低病人應激反應及肺部感染的發生[14-15]。

腹部大手術病人術后由于手術應激和創傷,往往存在蛋白質高分解代謝狀態,術后營養支持的一個重要目的就是糾正負氮平衡,本研究中給予早期腸內生態免疫營養的病人術后3 d組尿素水平顯著對照組,提示該治療可以改善病人術后早期的高分解代謝狀態[16]。給予添加ω-3多不飽和脂肪酸、谷氨酰胺、精氨酸等營養素的腸內免疫營養治療,可以調節炎癥反應和營養代謝、減輕氧化應激、減少術后并發癥發生[17]。有研究發現,胰腺癌病人行胰十二指腸切除術后早期腸內免疫營養支持,可以有效提高病人IgG、IgA、IgM、CD3+、CD4+和CD4+/CD8+值,富含谷氨酰胺、精氨酸和抗氧化劑的腸內營養,不但可以調節免疫球蛋白水平的體液免疫,而且可以優化T細胞水平的細胞免疫,從而提升機體整體免疫功能,對胰十二指腸切除術后病人的康復有積極的意義[17-18]。消化系統腫瘤病人圍手術期營養支持現況調查分析顯示,圍手術期給予腸內生態免疫營養干預能夠明顯提高胃腸道腫瘤病人的免疫能力,降低術后不良反應的發生率[19-20]。本研究發現腸內生態免疫營養治療不但可以顯著改善病人營養狀況,減緩病人術后早期負氮平衡,而且可以提高機體的免疫功能,減少術后并發癥的發生,顯著縮短了病人住院時間。藥占比兩組差異無統計學意義,這一結果可能與研究樣本量小有關。

總之,對老年腹部術后病人給予早期腸內生態免疫營養不僅安全、有效,而且可顯著改善病人營養狀況,提高免疫功能,降低術后并發癥的發生,促進病人早期康復。當然,本研究樣本有限,研究結果還需要多中心、大樣本的進一步研究證實。