找準活動切入點 提高學生參與度

摘?要:在課堂教學實踐中,教師如何以各種方式調動和引導學生參與數學的學習活動,使學生由被動接受變為主動參與探索,發揮學生的主體作用,從而提高教學效果,達到教學目的,成為每個數學教師應該好好思考和實踐的問題。

關鍵詞:切入;調動;增加;提高

一、 在學習動機處切入,調動學生參與學習活動的主動性

學習動機是參與的動力系統,是有意義學習活動的催化劑,它能直接影響學生的學習主動性和學習效果。只有具備良好的學習動機,學生才能對學習積極準備,集中精力,認真思考,主動地探索未知的領域。因而學習動機就成為調動參與數學學習活動的首選切入點。

在教學實踐中,我主要從引發興趣來增強學生的學習動機。首先,我向學生介紹富有教育意義的數學發展史、數學家故事、趣味數學等,通過興趣的誘導、激發、升華使學生形成學好數學的動機。例如,在學習第一章第一節《與數學交朋友》時,介紹歷史上關于少年高斯解答1+2+3+4+……+100=?以及視數學為生命的陳景潤等數學家的故事,激發學生探究知識的欲望和刻苦鉆研的精神;其次,選取來源于自然、社會及其他學科中更為廣泛的現象和問題作為數學教學素材,通過問題的引導啟發,喚起學生心理上的學習動機。如在講有理數的乘方時,聯系生物學中細胞分裂的實例,通過用細胞分裂圖來展示細胞分裂的過程:每個細胞每次分裂為2個,2個又分裂成4個,如此下去就構成了1、2、4、8……這樣一組數據。

二、在操作模式上切入,增加學生的參與機會

課堂教學過程是一種特殊的認知過程,而參與行為對改善學生的認知過程,提高教學效果,都有很大的促進作用。因此,我們要實施有效的操作模式,引導學生參與教學活動的全過程,增強學生參與活動的機會。在多年的教學實踐和探索中,我逐步形成了“頻活動、多層次、小坡度”的操作模式。

“頻活動”是指在課堂教學中應較頻繁而適當地為學生提供多樣的參與載體,使學生經常處于動態之中。在數學教學中,教師可以通過觀察、思考、討論、合作交流、練習、提問、板演等形式誘導學生參與知識形成發展的全過程,從而增加學生參與的機會。如在學習《一元一次方程》時我是這樣設計:

合作要求:1、2號做完后,先互相檢查;3、4號做完后也互相檢查;然后4人共同討論。這種方法變傳統的課堂教學以合作交流為主,讓每一個學生都有參與的機會。

“多層次”是指在參與的要求和認知的要求上都能分別對待不同層次的學生,使全體學生在任何時候都能獲得成功感,并不斷提高其層次。在教學實踐中,教師要特別注意兩種學生的投入與否,一種是性格特別內向的,另一種是成績特別差的。要解決這個問題,可以把不同層次的學生分成學習小組,各人根據自己的水平和能力承擔不同的學習活動內容。

“小坡度”是指對全體學生在認知內容安排上設置較為合理的較小坡度,使他們都能逐漸上升,保護每一個學生的參與興趣。教師要把知識分步引導,設置坡度,特別是理清思路和學會表達兩個過程必須分步完成,絕對不能合二為一。如在學習函數時,為了讓學生體會函數能夠反映實際事物的變化規律,我選取了具體的實例:

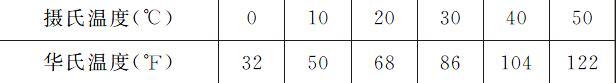

已知攝氏溫度(℃)和華氏溫度()有如下關系:

在平面直角坐標系中,通過描點觀察點的分布情況,建立滿足上述關系的函數表達式。在教學中,我把本題的認知內容設置為描點、判斷、求解、驗證等學習活動,而在每一個活動環節中都要求學生先理清思路然后動手完成。

三、從學習方法的指導入手,提高學生的參與能力

參與作為一種能力,是直接為初中學生將來走上社會所需要的適應能力、交往能力奠定基礎。在教學中,教師引導學生反思自己的學習活動,是教會學生學會學習最重要的方法之一。《新課標》提出,教師對學生數學學習的評價應關注學生“能否不斷反思自己的數學學習過程,并改進學習方法”。在平時教學中,我通過指導學生建立學習檔案、及時進行聽課反思、多進行解題反思、寫數學周記等方面培養學生的數學反思能力,以期進一步提高他們自身的參與能力。

在教學中,教師應根據教學認知內容的特點,及時給學生恰當的點撥,進而讓學生掌握解題的方法,加強解題的思維力度。例如在講《圓柱的側面展開圖》時,有這樣一道題:扇形的面積是150平方厘米,扇形的圓心角為60度,求扇形所在圓的面積是多少平方厘米?在解這道題時,不少學生想到了這樣的思路:只要求出扇形的半徑,再求圓面積就可以了。但第一步無法直接實施,學生的思維活動處于“卡殼”狀態,這時教師可引導他們轉換一下思路,扇形面積與所在圓面積有沒有聯系?能不能轉化一下,求出扇形面積是所在圓面積的幾分之幾,這樣恰當的點撥后,學生的思路被打開,重新明確了解題的方向。

在新課程的理念下,學生是學習的主體,教師在教學過程中起主導作用,而參與是實現學生主體地位的操作上的有效途徑。因此,在數學課堂教學活動中,教師要選準活動的切入點,充分發揮學生的主觀能動作用。

作者簡介:

陳燕霞,甘肅省武威市,民勤實驗中學。