高職化學課堂中的德育研究

趙丹萍

[摘 ? ? ? ? ? 要] ?育人德育是社會主義精神文明建設的一個重要內容,在課堂教學中,教師不僅要傳授理論知識,還應當在推進素質教育的同時加強德育。以高職護理專業學生為研究對象,研究怎樣在高職化學課堂中進行德育,并對研究結果進行分析和討論。

[關 ? ?鍵 ? 詞] ?高職護理專業;化學課堂;德育

[中圖分類號] ?G711 ? ? ? ? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] ?A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?[文章編號] ?2096-0603(2019)18-0102-02

“教育強則國家強”。高等教育發展水平是一個國家發展水平和發展潛力的重要標志。習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上強調:高校思想政治工作關系培養什么樣的人、如何培養人以及為誰培養人這個根本問題。要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人,努力開創我國高等教育事業發展新局面。

醫學類高職院校是培養我國醫療衛生事業后備力量的基地。高職護理專業培養的學生是未來的醫護工作者,她們的工作性質比較特殊,這就要求學生除了具備扎實的專業知識,還應正確認識世界,有較高的思想水平、政治覺悟、道德品質和文化素養,使學生成為德才兼備、全面發展的人才。在今天的素質教育中,育人德育是社會主義精神文明建設的一個重要內容,所以在課堂教學中,教師不僅要傳授理論知識,還應當在推進素質教育的同時加強德育。

化學是學好醫學專業的基礎科目,對學生學習醫學知識提供前提,化學素養是科學素養的重要因素,這就要求教師能以教學為主渠道,將德育滲透到各個環節,讓學生在和諧融洽的氣氛中既能較好地完成教學任務,又能受到與時代要求相適應的德育觀,將德育上升新的高度。以高護專業的學生為研究對象,重點實施化學教學中的德育滲透內容。

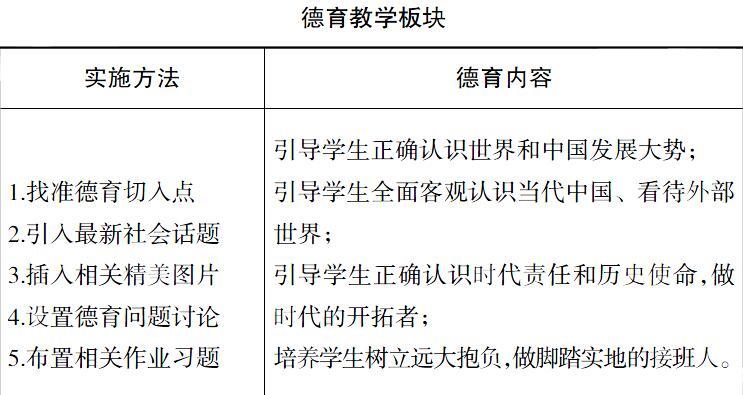

一、課前合理編排德育教學板塊

德育教學的主要場所是課堂,雖然德育內容在化學教材中沒有明顯地表現成文字,但教師可以在備課時深度了解課堂教學內容,挖掘教學內容中包含的德育板塊,讓它們成為最生動豐富的載體,靈活運用到教學中。下表為筆者總結的德育教學板塊。

由表可知,習近平總書記提倡的高校德育精神在化學教材里都有涉及。課前對教學內容進行鉆研,適時地對學生進行德育,這樣遵循思想政治工作規律、遵循教書育人規律、遵循學生成長的一系列規律,既提高了學生學習化學的積極性,又培養了學生高尚的道德情操以及提高對社會主義核心價值觀的理解。筆者在緒論部分提出德育觀點,通過詢問方式,抽樣調查30名學生對教學方式的認識,其中28名學生認為教學方式靈活,并可行,滿意度達97%。

二、加強化學課堂中的德育

當前高職院校德育對象大多是“90后”的一代,他們的心理是多層次的復雜結構,而且面對目前比較復雜的社會環境,他們容易盲目追求,甚至產生壓力,沒有合理的心理定位。此外,大部分高職學生學習基礎較弱,學習能力不強,缺乏學習方法,對基礎課程的學習重視程度不如專業課程,大部分護理專業學生都是文科生,對化學的學習缺乏熱情。作為醫學院校,培養德才兼備、全面發展的社會醫護人員,在化學課堂中加強德育顯得尤為關鍵。

(一)重視德育,遵循德育規律,引導學生樹立遠大抱負

做好高校思想政治工作,要重視德育,因事而化、因時而進、因勢而新,要用好課堂教學這個主渠道,提升思想政治教育親和力和針對性,滿足學生成長發展需求和期待,引導學生樹立遠大抱負。

在化學課堂中多穿插相關科學家的優秀事跡,介紹他們探索科學領域以及高尚的愛國情懷。如講到有機化學部分時,會提到著名化學家戴立信。戴立信94歲被授予中國化學會終身成就獎,成為本獎項的首個獲獎人。他是著名的有機化學家,20世紀50年代從事金霉素的提取和合成研究,1958年后,又出色完成了火箭推進劑和鈾同位素分離的氟油等工作。80年代中期,他以花甲之年開始了不對稱合成研究,取得了令人矚目的成績。他一生求是,鮐背之年還在從事最心愛的化學工作,直到現在,戴立信仍然每周三次去所里工作,他曾經說:“時間的屬性就是不可逆性,若是稍稍安慰一下自己,這一生總算沒有太多的偷懶。”不管生活給予了什么,始終面帶微笑,這是戴立信一直以來給人的印象。

又如我國著名科學家屠呦呦,她臨危受命,查閱大量文獻,帶領團隊成員整理歷代醫籍,經過無數次失敗,并以身試藥,終于獲得了青蒿素這一偉大成果,讓青蒿素名副其實地被譽為“東方神藥”。

通過這些勵志感人的故事,讓學生意識到百折不撓、頑強拼搏的精神值得學習,從而引導學生樹立遠大理想,樹立遠大抱負。

(二)根據教材內容,結合社會話題,培養學生的世界觀

教師從育人的新角度重審文本素材,精心設計,精心教學,找準切入點,聯系當前最引人注目的社會話題,精心設計德育滲透方式,將淺顯的德育知識轉化為有高度的社會德育觀。

例如,在講解濃度時,以酒精為例提出問題“消毒酒精的最佳濃度是多少?濃度越大,消毒效果越好?”學生聯系實際,了解到酒精之所以能殺菌、消毒,是因為酒精能使細菌蛋白變性,喪失活性,達到殺菌的目的。如果濃度高,細菌表面蛋白質迅速變性凝固,形成一層堅固的包膜,酒精反而不能進入細菌細胞內部實現徹底殺菌,效果不好。而濃度為75%的酒精與細菌滲透壓相近,可在細菌表面蛋白變性前逐漸不斷向菌體內部滲入,使細菌由內到外所有蛋白都變性,達到徹底殺菌的目的。以此告訴學生要知其然,更要知其所以然,才能更好地解決問題;實際工作中要嚴謹地運用知識,但也要具體問題具體分析。結合習近平總書記強調的“改革要堅持從具體問題抓起,著力提高改革的針對性和時效性”,讓學生意識到不同的發展階段性與歷史性,一定要做到有所側重、揚長避短,因史制宜、因時制宜、因地制宜、因事制宜。

(三)體驗教學中的實驗操作,探索因果關系,增強人生觀教育

德育并不是一味地“教育道德化”,若德育道德化便不是德育,也失去了德育自身的內涵,也相應地不符合目前高校提倡的德育要求,違背了社會主義核心價值觀的本質要求。教師要指導學生做好自己的角色定位,課堂上發揮主觀能動性,在多元化的教育背景下倡導德育的主導價值,在教學課堂中體驗德育的真諦,在潛移默化中增強人生觀教育。

例如,在進行醛酮內容講解時,可以將實驗教學與課堂教學相融合,并讓學生主動操作實驗。斐林反應可以用于鑒別醛酮的性質,學生操作動手時,教師一方面指導學生規范實驗步驟,另一方面啟發學生發掘物質本質特點,同時由淺入深地體會實驗中所帶來的人生哲理:“以銅為鏡,可以正衣冠;以史為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明是非。”“以銅為鏡”出處《舊唐書·魏徵傳》,在這里,學生從實驗過程中逐漸了端正態度的含義,學會自我批評、自我反省、自我凈化、自我完善、自我提高,嘗試從實驗中收獲化學規律,樹立正確的人生觀。

(四)挖掘教材內容,聯系職業特點,培養學生的職業責任感

深入研究課堂教學內容,挖掘教材里蘊含的德育觀點,聯系職業特征,準確把握德育時機,采用靈活的實施方式培養學生的時代責任感。

例如,在講氯化鈉制備實驗時,提醒學生在實驗前一定要記住實驗中的注意事項,了解危險處理的方法(若不慎打翻酒精燈,起火,立即用濕抹布蓋滅酒精燈,若不慎起火,不要慌張)。同時將2015年8月12日發生的天津港務集團瑞海物流危化品堆垛火災事件作為話題討論,讓學生意識到不僅要嚴謹認真、遵守規則,還要冷靜分析出現事故后的應對辦法,切勿盲目。培養嚴謹認真、耐心、遇事冷靜的科學態度和職業責任感,這一觀點正是十九大報告中所提倡的德育要求。

在溶液滲透壓的學習環節中,通過大量輸液要使用等滲溶液這一知識點,提出相關問題:輸入高滲溶液或者低滲溶液會產生什么樣的現象?是不是只能輸入等滲溶液?在什么情況下可以輸入高滲溶液?輸液時要遵循哪些原則?然后案例分析,講解尿毒癥、腦水腫等現象,引導學生熱愛本職工作,培養高度職業責任感。

(五)有計劃的課堂討論、課后作業的布置也是德育的有效途徑

德育的方式多種多樣,除了課堂教學中滲透德育,教師在培養學生學習能力時也可以從育人的角度審視學生,讓學生參與教學,不斷培養學生團結協作的能力,懂得團結合作是集體制勝的關鍵所在。

例如,在講到取代羧酸內容時,引入臨床上最常見的藥品“阿司匹林”,并將其化學結構展示給學生,要求他們以小組的形式,根據所學知識討論推測其具有的化學性質。學生對知識掌握的基礎差異不同,各抒己見,用同齡人所理解的思路和語言進行交流討論,得出比較完整的討論結果。大多數學生從官能團的角度理解物質性質,得到一致的結論,還有些學生能夠聯系臨床實際提出新問題:阿司匹林與復方阿司匹林的區別。這樣的合作學習不僅激發了學生的發散思維,讓問題有了一定梯度,還讓他們在提高能力的同時體會到團結協作的集體榮譽感。

(六)實施結果與討論

課后讓高職護理班學生回顧課堂知識要點與德育內容,筆者進行相關作業評定。學生作業分優秀、良、及格和不及格等級別,成績獲得優秀的占90%。由此可見,化學課堂中要真正使德育落到實處,教學中要結合化學專業特點,充分發揮德育的主觀能動作用。德育需要深入化,已成為提高學生素養的最直接方法。

三、結語

綜上所述,在高職化學課堂中深入進行德育,師生之間能更好地互動和交流,學生的課堂效率也有所提高,更重要的是培養了學生的意志品質,感悟道德選擇,實現自我價值,堅定理想抱負,正確樹立世界觀、人生觀、社會主義核心價值觀。

參考文獻:

[1]閆永芳.在化學教學中如何進行德育滲透[J].學園,2015(3):176.

[2]李春燕.新形勢下如何在高中化學教學中滲透德育教育[J].新課程研究,2011(11):164-165.

[3]紀寶.淺談如何在化學教學中滲透德育教育[J].學周刊,2011(9):12.

[4]張延峰.淺談新課程理念下在化學教學中滲透德育教育[J].儷人·教師,2015(17):159.

[5]王艷春,余燕.高職醫學院校醫德教育體系的探索[J].學園,2015(27):150.

編輯 馮永霞