小學生家庭作業完成現狀研究:問題與對策①

錢嘉雯 丁楠

[摘 ? ? ? ? ? 要] ?調查發現,家長參與小學生家庭作業完成已經成為一種普遍現象,但由于家長對教育的認識、自身能力與方法等方面存在問題,家長參與效果并不理想。充分發揮家長效能、合理參與學生作業完成需要家長樹立正確的參與態度,在參與方式上以監督為主,在參與過程中為孩子樹立榜樣,注重親子間的溝通。

[關 ? ?鍵 ? 詞] ?小學生;家庭作業;家長參與

[中圖分類號] ?G622.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] ?A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?[文章編號] ?2096-0603(2019)18-0078-02

隨著社會迅速發展,教育的質量、難度不斷提升,家庭作業在學生學習過程中起到重要作用,家長用正確方法引導孩子認真、高效完成家庭作業尤為重要。為使家長能夠在參與孩子完成家庭作業的過程中發揮其在監督、引導方面的最大效能,筆者結合調查數據進行了現狀分析,并在認識、行為等方面提出了若干建議,以期幫助家長合理、適度地參與孩子的學習和作業完成。

一、小學生家庭作業完成中存在的問題

(一)作業數量:不堪重負,難度超綱

當前社會競爭壓力大,對人才要求高,雖然教育部多次強調“嚴控書面作業總量”,且在2018年底印發的《中小學生減負措施》②中明確規定“小學一、二年級不布置書面家庭作業,三至六年級家庭作業不超過60分鐘”。從家長反饋情況來看,一至六年級學生中,近半數學生花費一至兩小時完成家庭作業,更有20.8%的學生需要兩小時以上。作業多、難,許多學生的認知水平不足以讓他們獨立、高效地完成家庭作業,他們就會向家長求助。

(二)家長素養:知識缺乏,觀念偏差

筆者在對教師的訪談中發現,小部分家長缺乏教育學知識,對教育的理解存在偏差,認為孩子的教育完全是老師的事而不愿配合教師對學生進行監督和教育。少部分被訪談教師反映,在他們因學生成績下降或在校言行不當聯系家長時,部分家長對孩子的學習成績無能為力,通常會責罵孩子,對孩子的不當言行也通常不能采取合理方法進行糾正。

(三)作業質量:作業無趣,枯燥乏味

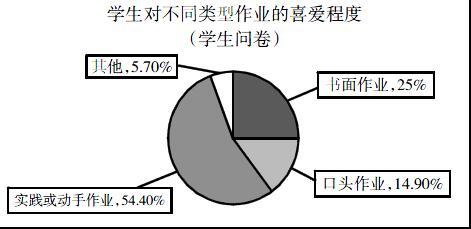

筆者從教師訪談中了解到,目前小學生家庭作業形式以書面作業和口頭作業為主,偶有在網絡平臺布置的需要借助手機或電腦完成的練習。從學生問卷數據和教師訪談結果來看,不管是和學習內容相關的還是舉辦活動時所布置的動手類作業,學生都表現出較大興趣,超過半數的學生最喜愛此類作業(見下圖),且較之于書面作業,在學生完成過程中家長也更加樂于參與。此類作業需要動腦,其趣味性和完成后的成就感是學生喜愛此類作業的主要原因。同時,獲得父母的建議、指導或和父母合作完成此類作業會促進孩子和父母的溝通,幫助構建更親密的親子關系。

(四)參與現狀:策略不當,效果不佳

從家長問卷數據來看,大部分家長能夠意識到應當關注孩子的學習并在孩子家庭作業完成中要起監督、引導、培養良好習慣的作用,但因諸多主、客觀因素影響,現實并非如此,許多家長在參與過程中發揮的效能是低下的。

1.事無巨細,幫助過多

部分家長十分重視孩子的學習,全程陪同孩子寫作業,并在孩子完成后逐題檢查、糾錯、幫助改正。對此,老師反映孩子沒有真正理解自己在作業中犯的錯誤,他們再次遇到相似題目時仍不會做,家長的行為看似“認真負責”,實則沒有將力氣花在正確的地方。

2.失去耐心,引導無方

一些家長在孩子詢問不會的題目時嘗試講解,在學生問卷中,大部分學生都希望家長在參與他們寫作業時可以更加耐心,和他們就題目進行討論,在提醒他們時和顏悅色而非氣急敗壞。家長問卷數據表明,近四分之一的家長在參與孩子家庭作業完成過程中常常會控制不住自己的情緒,另有65.4%的家長則偶爾會控制不住情緒。(見表1)

3.外部因素,難以參與

筆者從問卷結果統計與教師訪談中了解到,部分家長因工作繁忙、自身知識水平不夠或不了解如何用小學生能理解的方法指導孩子而難以參與孩子家庭作業的完成。對孩子的教育,這類家長“心有余而力不足”。有許多家長選擇將孩子送入輔導班,輔導班雖良莠不齊,但用家長和部分教師的話來說,再不濟也比放任孩子要好一些。

二、策略與建議

(一)家長應形成積極的參與態度

相關研究表明,家長參與和小學生成績是正相關的①。家長樹立正確參與的態度,對孩子進行合理引導,在此過程中發揮家長的效能。筆者在研究過程中發現,因學校生源層次存在差異,家長素質、學生個體學習能力、家庭情況等不同,教師更希望家長以積極的態度參與到通過家校聯系簿、考卷等活動中,能夠給予孩子生活和學習上的關心,幫助孩子形成良好的學習習慣。

(二)家長應采用以監督為主的參與方式

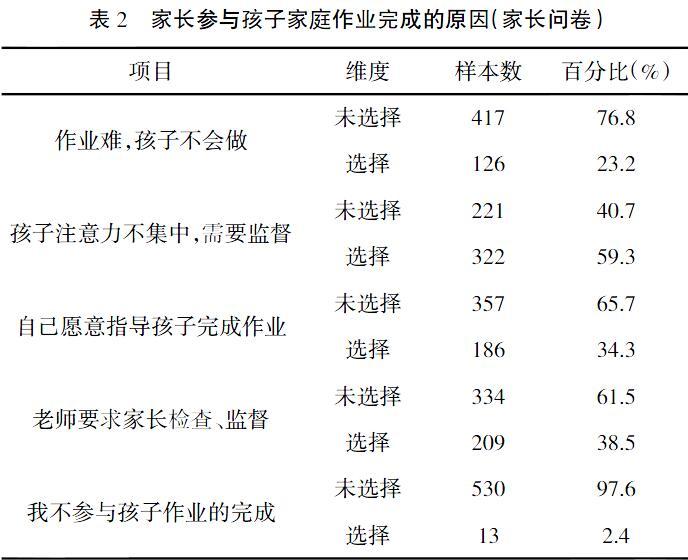

家長問卷調查結果顯示,許多家長都因孩子注意力不集中和作業難度大而參與到孩子完成家庭作業這一過程中(見表2)。

因此,合理的家長參與方式應以監督為主,把握好監督的度。同時,家長也應根據孩子情況在其不同的年齡階段調整監督的時長與方式。如在低年級時多監督,在高年級時偶爾抽查,逐漸放手。家長在監督孩子完成作業的過程中,很大程度上是對孩子學習習慣的監督,在給他們獨立思考的空間,根據個體不同情況調整監督的頻率,在必要時提供幫助,培養孩子的自律意識和獨立思考的能力。

(三)家長應在參與過程中為孩子樹立榜樣

在參與孩子家庭作業的過程中,家長首先要給孩子樹立榜樣。孩子是父母的一面鏡子,家長的所作所為會潛移默化地影響孩子,且這種影響是長久而深遠的。因此,在孩子寫作業的過程中,家長的學習行為無疑是最好的教育。一方面,家長積極地為孩子做表率,用自身行動引導孩子,讓孩子在潛移默化中向家長學習,對家長產生信任和崇拜。另一方面,家長只有不斷獲取新的知識才有可能幫助孩子解決學習中遇到的難題。在共同學習中,家長平等地對待孩子、尊重孩子,可以幫助孩子疏導學習的壓力,更有利于親子間的溝通交流。因此,和孩子一起學習是學生心目中理想的家長參與方式。

(四)家長應注重與孩子和老師的溝通

家長在與孩子溝通時,最關鍵的是冷靜,學會換位思考,從孩子的角度考慮問題,不能態度惡劣地將自己的觀點強加給孩子,應該給他們足夠的寬容和理解。面對孩子一次次的犯錯,家長不能一味批評、責罵孩子,而應冷靜地與孩子交流,分析不同做法的利弊,讓孩子自己認識錯誤,從根本上解決問題,最后鼓勵孩子積極地改正自己的錯誤。在溝通的過程中,家長可以盡量多地使用如“我是這么想的”“你對這個問題怎么看”等口吻的句式,讓孩子感受到自己被理解、被尊重,這樣才能讓他們主動地敞開心扉,搭建親子間有效溝通的橋梁。

學生問卷調查結果顯示,大多數學生表示在遇到難題時希望家長和他們一起思考、共同探討、分享思路、討論方法的過程是孩子所期待的。

家長還要盡可能多地與教師溝通交流。教師希望家長能關注學生的學習、生活情況,但教師群體的目的因其方式方法可能存在問題或家長固有的教師將責任推卸給家長的刻板印象而常常使家長誤解。家長對孩子學習情況、學校情況的了解不應當只從學生渠道的單向反饋獲得,而應主動與孩子的任課教師、班主任溝通。對如何監督和引導孩子的建議,家長可以咨詢教師,請教師提出指導。對孩子喜愛、感興趣的作業形式,可以和老師溝通,向老師提出優化作業形式的建議,增強作業的趣味性、多樣性,從而激發孩子的興趣,更好地鞏固所學知識。

參考文獻:

[1]李云,桑青松,凌晨.家長參與學生家庭作業的類型及其價值[J].黑龍江教育學院學報,2011(4):89-91.

[2]楊潤東.國內中小學家庭作業研究進展[J].寧波教育學院學報,2015,17(1):74-77,81.

[3]曹娜娜.家長如何在家庭中為孩子樹立榜樣[J].內蒙古教育,2016(6):25.

[4]李建紅.淺談家長如何與孩子有效溝通[J].學周刊,2018(15):74-75.

編輯 馬燕萍