藥物不良反應風險管控的探研

黃正安

【摘要】目的 探討藥物不良反應風險管控的研究。方法 選取2017年1月~2018年12月我院各類藥物臨床應用中的不良反應報告78例作為研究對象,以年度為限將發生的藥物不良反應分為研究組(2018年)和對照組(2017年)。分別對兩組的不良反應用藥情況和不良反應的臨床表現情況進行分析對比。結果 藥物不良反應用藥情況對比中,以抗感染類藥物導致的不良反應占比較高;不良反應給藥途徑中靜脈滴注的占比較高;不良反應臨床表現情況中,以藥物所致皮膚及附件損傷情況占比較高,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 在臨床工作中藥物的不良反應較為常見,會阻礙患者的用藥效果甚至危及患者生命,其中內科藥物的不良反應較為常見,主要以靜脈滴注為主,在藥物的不良反應中涉及的器官組織較為普遍,其中以皮膚及附件的損傷為主,抗感染類的藥物在藥物的不良反應中也較為常見,需要引起我們的重視。

【關鍵詞】藥物不良反應;風險管控;藥品管理

【中圖分類號】R95 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095-6681.2019.19..02

我國通過實施基本藥物制度以來,在藥品的不良反應監測方面取得了一定的成就,在針對不良反應監測的同時,醫療機構也越來越關注藥品質量管理的工作以及藥品本身潛在的風險[1]。藥品的風險管理是保障基本藥物制度實施的有效手段,隨著醫療技術的不斷進步,各種西藥制劑種類繁多,規格品種多樣,作用機制也不盡相同。因此,增加了藥物風險管理方面的難度;西藥制劑大多直接使用于病人的身體,如若管控不當,則會增加患者的各種不良反應,更有甚者會危及生命[2]。另一方面,當今社會醫患關系日趨緊張、醫療環境的相對復雜性,促使醫務人員更應該提高自身業務技能,加強風險防范的意識,從而提高自身職業風險的管控,努力適應當今社會的需求,積極迎接新的挑戰。我院通過對藥品不良反應監測工作的實施,分析藥物管理潛在的風險,在涉及藥品的使用、質量保證、不良反應報告及監測等方面取得了有效進展,從而一定程度上降低了藥物的使用風險。隨著當今社會人們法律意識的提升以及醫療制度改革的不斷深化,患者對于藥學的服務質量也提出了更高的要求,本次研究針對藥物不良反應風險管控方面的有效成果作出如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年1月~2018年12月我院各類藥物臨床應用中的不良反應報告78例作為研究對象,以年度為限將發生的藥物不良反應分為研究組(2018年)和對照組(2017年)。其中,男54例,女24例,年齡0.5~75歲,平均(40.3±2.4)歲。

1.2 方法

對78例不良反應的報告進行分析研究,調查不良反應的臨床具體表現以及不良反應的用藥情況,針對調查內容進行統計與分析。

對照組采用常規管理,研究組在常規管理的基礎上采用風險管控的一些措施,具體內容包括:①建立規范嚴格的管理體系制度。在藥劑配制的過程中遵照崗位職責的要求嚴格執行,依照《臨床靜脈用藥調配與使用指南》、《400種中西藥注射劑臨床配伍應用檢索表》和《處方管理辦法》的“四查十對”進行嚴格操作,做到“規范執行、規范操作、規范實施”。嚴格建立人人負責,層層把關的管理制度體系,從用藥源頭上規避藥物質量存在的隱患。②提高藥品使用管理人員的從業素質。提高藥品使用管理從業人員的整體業務水平,是提高藥品質量管理的關鍵。醫院通過制定詳細的培訓計劃,對藥品使用管理人員通過進修學習、在崗培訓、外出參觀等的形式,提高從業人員的專業知識,把提高藥品使用管理人員的業務能力放在重要位置。在藥品使用管理的人員中制造良好的學習氛圍,在保證藥品質量的同時也在不斷提高藥品使用管理人員的從業素質。③嚴格遵守質量監控標準。通過積極組織業務學習、參加技能培訓等,提升醫院藥學部門管理人員的業務素質,認真學習國家及國際的藥品先進技術及藥品標準,逐漸提高藥品使用風險管控的水平,確保在用藥過程中的安全可靠。通過記錄兩組研究對象的不良反應次數,并進行比較分析。

1.3 觀察指標

觀察兩組患者用藥之后的不良反應臨床表現情況,收集時段內藥物不良反應各類藥物的占比情況;收集時段內藥物不良反應給藥途徑占比情況;對比兩組患者用藥之后不良反應的臨床表現情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 18.0統計學軟件對數據進行處理,計量資料以“x±s”表示,采用t檢驗;計數資料以例數(n)、百分數(%)表示,采用x2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 收集時段內我院發生不良反應各類藥物占比情況(見表1)

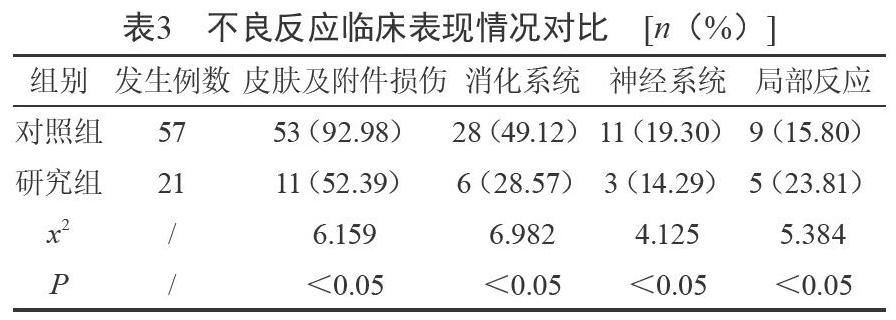

2.2 收集時段內我院發生不良反應各給藥途徑占比情況(見表2)

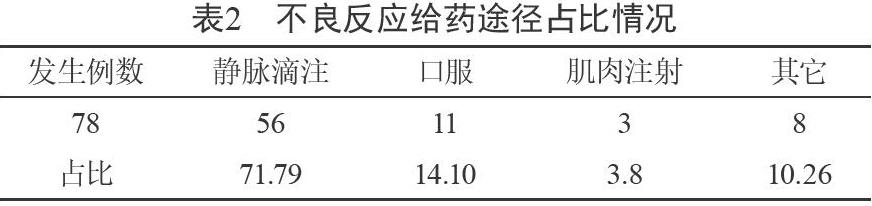

2.3 兩組患者不良反應臨床表現情況對比

研究組中以藥物所致皮膚及附件損傷情況低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

3 討 論

從藥物藥理毒理學的角度來看,藥物本身就存在一定的風險,理論上而言任何一種藥物都會有不同程度的不良反應的情況發生,也就是人們俗話說的“是藥三分毒”。因此,藥物治療總會或多或少的存在一定的風險,而這種風險不可避免,盡管如此,只要我們防控得當,就能夠減少不良反應對我們人體的傷害。

藥物的不良反應,一般是指合格藥品在正常用法用量下出現的與用藥目的無關的有害反應。引起不良反應的原因主要有:①患者自身的特異性:有的患者會在使用某藥物之后產生不良反應,但也有部分患者不會,究其原因可能因為患者的個體體質、年齡、性別、健康狀況等個體的差異造成的;②藥物出廠后的質量問題:部分藥物可能因為保管不當或者被污染,而存在的質量問題;③藥物的劑量過大:藥物使用劑量過大使得藥物發生不良反應的風險增加;④藥物配伍不當:合并用藥過多至聯合用藥不當或不合理,可能會使治療作用減弱,毒副作用增加或者增加藥物不良反應的發生率;⑤用藥的方式不當:藥物劑型與用藥途徑不相匹配也易引發不良反應的出現,等等。

在本項研究中針對78例藥物所導致的不良反應進行了分析研究,臨床中較為常見的就是由藥物引起的不良反應會對患者的用藥效果產生不良影響,甚至威脅患者的生命安全[3]。其中較常見的是內科藥物不良反應,用藥途徑以靜脈滴注為主,不良反應涉及的組織器官較為普遍,以皮膚及附件損傷為主,抗感染類藥物在不良反應的各類藥物中也較為常見,理應引起我們足夠的重視。

為了能夠有效預防不良反應的發生,針對藥物的風險管控方面須要做到以下幾點:①增強患者在合理用藥宣傳方面的教育:患者在接受治療的過程中大多會因為過分重視治療效果而產生一定的緊張或焦慮的情緒,甚至會認為靜脈滴注優于其他用藥方式,因而導致靜脈用藥問題頻繁發生[4]。通過本項研究結果表明,通過采用靜脈滴注的方式用藥,引發的不良反應發生率較高。因其導致的皮膚及附件損傷占比也較高,針對該問題的出現,說明在臨床治療工作中必須加大對患者合理用藥的宣傳教育,使患者充分認識到不良反應出現情況與用藥途徑之間存在密切關系,提高患者對除靜脈滴注以外其他用藥途徑的依從性,從而降低不良反應的發生率[5-6]。②增強醫務人員對藥物不良反應知識的培訓:本研究中顯示:藥物所致的皮膚及其附件損傷情況占比較高,為92%,此外,其他各類不良反應也較為常見,臨床表現無明顯差異,會導致多個器官組織受損[7]。因此,醫院方面要提高醫務人員對各種不良反應表現的認識,熟悉并掌握針對不同不良反應的處理方式,預防因不良反應處置不當而導致醫療安全事故的發生。③加強不良反應上報制度的監控:作為醫院方面應建立安全責任制,確定發生藥物不良反應的第一責任人,避免出現互相推卸責任的現象。作為第一負責人,在發生藥物不良反應的情況時,應立即上報。按照既定的工作流程逐級上報,減少漏報或誤報情況的出現,從而提高各個科室人員對于藥物不良反應上報情況的積極性和主動性。

綜上所述,在臨床工作中常見的藥物不良反應會阻礙患者的用藥效果甚至危及患者生命,其中內科藥物的不良反應較為常見,主要以靜脈滴注為主,在藥物的不良反應中涉及的器官組織較為普遍,其中以皮膚及附件的損傷為主,抗感染類的藥物在藥物的不良反應中也較為常見,需要引起我們的重視。

參考文獻

[1] 胡 燕,王景霞,張 力,等.蒼耳子綜合評價與風險控制措施的探討[J].中國中藥雜志,2017,10(21):39-45.

[2] 郭代紅,胡鵬洲,王嘯宇,等.馬來酸桂哌齊特用藥患者11665例的血液系統藥品不良反應自動監測研究[J].中國臨床藥理學雜志,2017,33(15):1484-1487.

[3] 趙厚宇,詹思延.疾病風險評分在藥物流行病學研究中的應用[J].中華流行病學雜志,2017,38(2):261.

[4] 向玉芳,牛 瑞,劉 影,等.從藥物不良反應談老年高血壓患者未來的社區管理[J].中國全科醫學,2018,21(27):35-40.

[5] 馬婉樂,鄒 嬋,俞晶晶,等.人類白細胞抗原基因多態性與卡馬西平誘導的嚴重藥物性皮膚不良反應的相關性研究進展[J].中國臨床藥理學雜志,2017,25(2):181-184,共4頁.

[6] 李得和,馬新科,曹軍華,等.我國不良反應通報藥品的風險再評估與應對措施分析[J].中國醫院藥學雜志,2018,38(6):577-583.

本文編輯:劉欣悅