試論體質辨識在選方用藥中的臨床意義

徐秀義

【摘? 要】目的:探究體質辨識對選方用藥的臨床意義。方法:抽取于2017年12月~2018年12月期間接受治療的100例患者作為觀察對象,將患者分為A組(50例)和B組(50例),A組患者在選方用藥的過程中,在辨證論治的基礎上結合運用中醫體質辨識;B組采取常規選方用藥。觀察對比兩組患者治療效果、不良反應發生情況、生活質量等。結果:A組中僅有1例治療效果不明顯,另外49例患者治療顯效或有效,總有效率98.0%,B組中10例治療效果不明顯,另外40例患者為治療顯效或有效,總有效率80.0%,兩組的總有效率比較得出P值<0.05,差異顯著;A組中有2例患者出現了不良反應的情況(腹痛、發炎各1例),B組中出現不良反應的有11例,兩組的不良反應發生率進行比較得出P值<0.05,兩組間差異明顯;在生活質量的觀察對比中,A組患者的各項評分,與B組進行比較后,均能得到P<0.05,A組生活質量明顯更優。結論:通過運用中醫體質辨識來進行選方用藥,顯著提升了治療的有效率和安全性,并且能夠根據患者的身體狀況和個人體質來選擇藥物,明顯改善患者生活質量,臨床應用價值高,值得推廣。

【關鍵詞】體質辨識;選方用藥;臨床意義

【中圖分類號】R9????? 【文獻標識碼】A????? 【文章編號】1672-3783(2019)03-0004-02

近年來,隨著人們對健康需要和醫療技術的要求不斷增高,用藥安全性、可行性等逐漸成為臨床研究中的重點內容,因此,對中藥安全性、有效性的關注也成了中醫體檢的部分內容。中藥的選方用藥并不簡單,除了要了解患者的病情和藥方功效,還要對患者的體質進行評估。結合中醫病理知識來看,人的體質可以分為多種類型,不同類型體質對于藥物的吸收、反應均有所不同,應當充分了解患者的體質類型,才能更好的選方用藥。此次研究,抽取于2017年12月~2018年12月期間接受治療的100例患者作為觀察對象,將其分為兩組后,探究體質辨識對選方用藥的臨床意義,詳細如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

此次研究,抽取于2017年12月~2018年12月期間接受治療的100例患者作為觀察對象,排除標準:①存在智力障礙,不能配合護理工作和實驗觀察的患者;②合并其他系統嚴重疾病,如心腦血管疾病、結締組織病、腎臟疾病;③近期有嚴重感染、手術等應激情況;④同時補充性激素、生長激素者;⑤同時合并垂體后葉受損的患者;⑥對激素藥物過敏者。采用抽簽法將其分為A組(50例)和B組(50例)。A組,男性27例,女性23例;患者年齡48~75歲,平均年齡(61.26±1.12)歲;B組,男性26例,女性24例;患者年齡49~76歲,平均年齡(62.11±1.21)歲。所選取的患者的年齡、性別等一般資料經統計學處理后,結果顯示P>0.05,因此可知患者一般資料差異不具有統計學意義,實驗可行。

1.2方法

A組患者在選方用藥的過程中,結合運用中醫體質辨識來為患者選擇最適宜的藥物,體質辨識根據中醫判斷的九種體質來進行分析(平和體質、氣虛體質等),在選擇用藥時,結合患者疾病史、身體狀況、家族病史、心理等,進行綜合性的分析,合理用藥,比如本次選取的患者中,有5例患者為氣虛體質,以氣息低弱,機體、臟腑功能狀態低下為主要特征,在用藥過程中,要注意去濕邪,改善體虛易出汗的情況;B組采取常規選方用藥。

1.3觀察指標

①療效評價:分為顯效(主要癥狀得到緩解)、有效(主要癥狀有所改善)和無效(患者病情如故)三個標準,對比兩組患者的總有效率(顯效+有效)。②治療完成后,通過門診復查、電話隨訪等多種方式,了解患者不良反應發生情況,對比兩組的發生率。③生活質量:使用SF-36生活質量表來對兩組患者進行評價,包括生理機能、生理職能等項目,納入統計學進行對比分析。

1.4統計學處理

使用的軟件為SPSS19.0,將觀察指標中的數據記為均數±標準差和百分率(%)的形式,各變量的組間比較,若符合正態分布,采用均數差值組間比較的兩獨立樣本 t 檢驗和卡方(X?)檢驗,關性分析用 person 相關性分析。以 P<0.05 為有統計學差異。

2 結果

2.1兩組治療效果比較

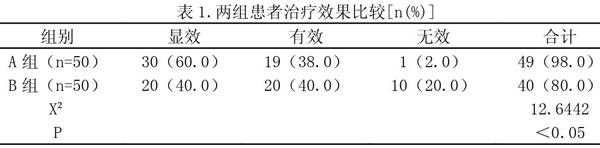

A組中僅有1例治療效果不明顯,另外49例患者治療顯效或有效,總有效率98.0%,B組中10例治療效果不明顯,另外40例患者為治療顯效或有效,總有效率80.0%,兩組的總有效率比較得出P值<0.05,差異顯著;見表1.

2.2兩組不良反應比較

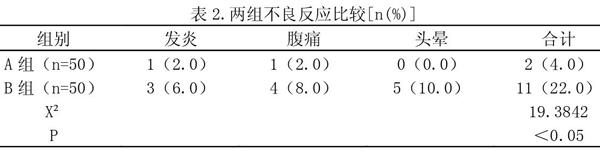

A組中有2例患者出現了不良反應的情況(腹痛、發炎各1例),B組中出現不良反應的有11例,兩組的不良反應發生率進行比較得出P值<0.05,兩組間差異明顯,見表2.

2.3兩組患者生活質量比較

生活質量表的指標觀察中可知,治療后的各項指標得分與治療前相比,均能得到P值<0.05,前后比較具有顯著差異且治療后明顯更優。

3 討論

體質辨識可以達到三個目的:一是未病先防,改善偏頗體質,預防相關疾病的發生;二是預病早治,在疾病臨床前期,調整偏頗體質,給予早期治療;三是既病防變,掌握患者的體質差異,確定疾病的變化趨向。可以達到“治未病”的目的。隨著中國優秀傳統文化的復興,祖國醫學日益受到人們的重視,越來越多的患者選擇通過中醫療法來治療疾病。中醫體質辨識是一種“健康管理”的新模式,治療過程中注重對患者體質的分析和調節,盡可能從改善患者氣血循環的角度來進行疾病的治療,避免患者出現明顯的不良反應,體質辨識的重點在于了解患者的個人體質情況,讓患者能夠多方面進行調適,如心理、飲食、起居、運動、經絡等,從而積極配合治療工作,并且中醫體質辨證理論能夠廣泛應用于各種患者中,對于疾病發展趨勢會有較明晰的了解,因此對疾病治療的安全性有益。此次研究,抽取于2017年12月~2018年12月期間接受治療的100例患者作為觀察對象,將其分為兩組后,探究體質辨識對選方用藥的臨床意義。根據最終結果,A組中僅有1例治療效果不明顯,另外49例患者治療顯效或有效,總有效率98.0%,B組中10例治療效果不明顯,另外40例患者為治療顯效或有效,總有效率80.0%,兩組的總有效率比較得出P值<0.05,差異顯著;A組中有2例患者出現了不良反應的情況(腹痛、發炎各1例),B組中出現不良反應的有11例,兩組的不良反應發生率進行比較得出P值<0.05,兩組間差異明顯;在生活質量的觀察對比中,A組患者的各項評分,與B組進行比較后,均能得到P<0.05,A組生活質量明顯更優。