彌散加權成像及動態增強掃描對老年早期強直性脊柱炎骶髂關節的評價價值

樊琦瑋 陳巧玲

(1臺州市第一人民醫院放射科,浙江 臺州 318020;2浙江省臺州醫院特需病房)

強直性脊柱炎好發于全身結締組織,是血清陰性脊柱關節病的一種,全身和局部無明顯癥狀,發病比較緩慢,早期診斷比較困難,容易漏診;強直性脊柱炎的典型癥狀為腰背部疼痛、僵硬,部分患者出現夜間痛,對睡眠造成一定影響,腰背部疼痛、僵硬癥狀多在活動后改善,全身癥狀為發熱、乏力、疲勞、納差等;強直性脊柱炎多起始于骶髂關節,可累及脊柱,隨著病情加重可引起骨性強直,不僅影響患者的生活質量,給社會和家庭也帶來沉重的經濟負擔〔1,2〕。老年患者免疫力和抵抗力低下,老年強直性脊柱炎一般患病時間長、復發次數多,對老年患者健康造成嚴重影響。強直性脊柱炎多數以腰骶部疼痛為首發癥狀,經影像學檢查,發現存在骶髂關節異常改變,少數患者臨床癥狀明顯,但X線檢查未發現明顯骨質異常,影像學發現骨質改變是診斷強直性脊柱炎的重要標準,但影像學未發現確切的骨質變化也不除外早期強直性脊柱炎的可能,對于影像學正常的早期強直性脊柱炎患者容易漏診,從而延誤診斷和治療,引起早期發現強直性脊柱炎具有重要意義〔3,4〕。強直性脊柱炎最早、最常見的X線表現為骶髂關節的骨質改變,強直性脊柱炎早期,普通X線檢查往往沒有明確的陽性表現,隨著影像學設備的進步和影像學技術的發展,彌散加權成像和動態增強掃描等影像學檢查方法被用于強直性脊柱炎的診斷〔5,6〕。磁共振彌散加權成像為一種新的磁共振技術,在中樞神經系統病變等疾病的診治中被廣泛應用。動態增強磁共振掃描是一種成熟的檢查技術,可以明確展現被檢查部位的血流動力學特點〔7,8〕。本文對早期強直性脊柱炎患者進行彌散加權成像和動態增強掃描,觀察早期強直性脊柱炎骶髂關節的彌散加權成像和動態增強掃描情況,探討彌散加權成像和動態增強掃描在早期強直性脊柱炎骶髂關節改變中的價值。

1 資料與方法

1.1臨床資料 選擇臺州市第一人民醫院2012年1月至2015年12月70歲以上早期強直性脊柱炎患者60例作為強直性脊柱炎組,70歲以上健康體檢者60例作為對照組,強直性脊柱炎組年齡(77.43±4.21)歲,男35例,女25例,對照組年齡(76.75±4.10)歲,男33例,女27例,強直性脊柱炎組和對照組年齡、性別比較差異無統計學意義(P>0.05)。強直性脊柱炎患者主要癥狀為下腰背部疼痛,56例患者晨起活動后癥狀減輕,其中伴四肢小關節疼痛者10例,伴胸廓疼痛者13例;60例患者均紅細胞沉降率增快、HLA-B27陽性,54例C反應蛋白升高,51例血小板數量升高。研究經醫院倫理委員會審批,研究對象均簽署知情同意書。

早期強直性脊柱炎診斷:患者具有典型的腰疼、晨僵癥狀,休息后無改善,活動后改善,HLA-B27陽性,可有紅細胞沉降率加快、C反應蛋白升高、血小板計數升高等變化,臨床確診為強直性脊柱炎,骶髂關節的CT及X線檢查均在2級以下。

納入標準:符合早期強直性脊柱炎診斷標準,病史資料完整,均行CT及X線檢查見輕微異常或無明顯異常,均無磁共振成像檢查禁忌證,自愿參與研究。排除標準:有磁共振成像檢查禁忌證者,體內有金屬異物存留者,裝有心臟起搏器者,患癲癇、癔癥、幽閉恐懼癥等無法配合檢查者,資料不全者,拒絕進行骶髂關節磁共振成像檢查者,拒絕參與研究者。

1.2研究方法 強直性脊柱炎和對照組均進行骶髂關節常規磁共振成像(西門子公司Siemens1.5T磁共振)掃描,常規掃描后進行骶髂關節的彌散加權成像和動態增強掃描,軸位彌散加權成像掃描:掃描厚度4.0 mm,回波時間76.0 ms,b值取0和600 s/mm2,視野35×35。軸位動態增強掃描:采用二維快速擾相梯度回波序列進行掃描,掃描厚度4.0 mm,相位編碼160,共掃描21個時相,時相之間無間隔,每個時相10 s,掃描時間2 min左右。

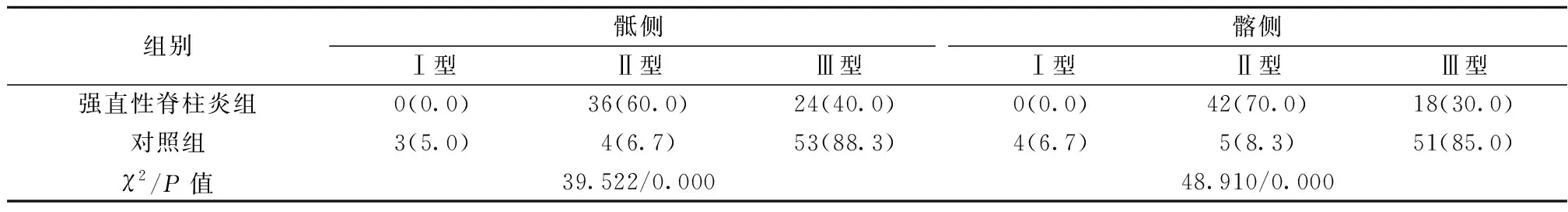

圖像處理:由2位有經驗的診斷醫生對圖像進行閱讀和處理,將圖像傳至SIEMENS Syngo MMWP圖像工作站,彌散加權成像圖像經SIEMENS Syngo MMWP圖像工作站處理顯示ADC,圖像上設置感興趣區,測量骶側和髂側的ADC值。將動態增強掃描圖像傳至SIEMENS Syngo MMWP圖像工作站,設置感興趣區,由Function tool自動生成時間-強度曲線(TIC),記錄TIC的達峰時間(TTP)、信號增強比率(SER)、最大上升斜率(MSI)、峰值信號強度(SIpeak)值。骶髂關節TIC曲線分為三種類型,Ⅰ型為平臺型,Ⅱ型為速升慢降型,Ⅲ型為慢升慢降型。Ⅰ型曲線沒有明顯上升和下降趨勢,大致呈平坦狀;Ⅱ型曲線迅速上升到最大信號強度,然后緩慢下降;Ⅲ型曲線緩慢上升到最大信號強度,然后緩慢下降。

1.3統計學分析 采用SPSS20.0軟件進行χ2、t檢驗,各參數對早期強直性脊柱炎的診斷效能采用受試者工作特征(ROC)曲線。

2 結 果

2.1強直性脊柱炎組和對照組骶髂關節ADC值比較 強直性脊柱炎組骶側和髂側ADC值均明顯高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 強直性脊柱炎組和對照組骶髂關節ADC值比較

2.2強直性脊柱炎組和對照組骶髂關節TIC類型比較 強直性脊柱炎組和對照組骶側和髂側TIC類型比較差異有統計學意義(P<0.05),強直性脊柱炎組骶側和髂側TIC以Ⅱ型為主,對照組骶側和髂側TIC曲線以Ⅲ型為主。見表2。

2.3強直性脊柱炎組和對照組TTP、SER、MSI、SIpeak比較 強直性脊柱炎組骶髂關節TTP、SER、MSI、SIpeak均明顯高于對照組(P<0.05)。見表3。

表2 強直性脊柱炎組和對照組骶髂關節TIC曲線比較〔n(%),n=60〕

表3 強直性脊柱炎組和對照組TTP、SER、MSI、SIpeak比較

2.4ADC、TTP、SER、MSI、SIpeak對強直性脊柱炎的診斷效能 ADC、TTP、SER、MSI、SIpeak診斷強直性脊柱炎的最大曲線下面積(AUC)分別為0.82、0.74、0.79、0.71、0.84,靈敏度分別為85.46%、67.83%、74.21%、68.42%、81.26%,特異度分別為72.13%、71.23%、67.58%、73.45%、77.43%。

3 討 論

強直性脊柱炎為一種彌漫性骨關節病,四肢所有關節均可受累,強直性脊柱炎的X線特征為關節間隙變窄、骨質疏松、關節軟骨下囊腫、關節鄰近骨侵蝕、鄰近關節骨膜炎,強直性脊柱炎幾乎都有不同程度的骶髂關節炎,因此骶髂關節炎的發現對強直性脊柱炎的診斷具有重要作用。強直性脊柱炎基本的、必要的、首選的檢查方法為X線平片檢查,X線平片檢查比較簡便,費用低,且患者接受的射線量較CT檢查少,可以同時觀察多關節的形態學變化〔9〕;CT檢查較X線檢查更細微,可以清楚顯示關節間隙和關節結構,避免重疊,可以發現X線平片檢查未發現的骶髂關節細微變化。

CT檢查和X線檢查在強直性脊柱炎的診斷中具有重要價值,但對于早期強直性脊柱炎,X線平片和CT檢查往往沒有明顯的陽性證據,CT檢查難以顯示軟骨組織病變,磁共振成像檢查在軟骨組織病變方面具有重大突破,磁共振成像可以多層面成像顯示軟組織病變情況,可以發現病變區和正常區的細微變化,從而為疾病的早期診斷、早期治療提供依據,且磁共振成像不產生電離輻射。磁共振成像對炎性疾病的診斷方面具有明顯優勢,強直性脊柱炎的早期階段及骶髂關節炎Ⅰ~Ⅱ級,骶髂關節炎的早期磁共振成像改變為骶髂關節面下骨髓內水腫。磁共振彌散加權成像可以發現組織含水量的微小變化引起的早期病理學和形態學變化,檢查敏感性高,對機體無創傷,采用ADC表示組織含水量的變化,ADC值受細胞外間隙的大小、組織的細胞數量、細胞的大小、細胞膜的完整性、細胞內核質比分布等因素影響,可以反映水分子的彌散能力〔10~13〕。動態增強磁共振是從靜脈注射一定對比劑,從而形成一種快速的早期強化動力學改變的成像方法,可以間接反映血管化程度和血流灌注狀況,動態增強磁共振的定性分析是在TIC的基礎上進行分析,在腫瘤的定性診斷中比較常用〔14~17〕。

本研究表明,對于骶髂關節X線和CT檢查無明顯異常發現的早期強直性脊柱炎患者,彌散加權成像的ADC值明顯升高,可見彌散加權成像可以發現老年早期強直性脊柱炎骶髂關節面下骨髓區的病理變化,在早期強直性脊柱炎的診斷中具有重要意義〔18,19〕;早期強直性脊柱炎患者骶髂關節TIC曲線以Ⅱ型為主,DC、TTP、SER、MSI、SIpeak值均升高,表明早期強直性脊柱炎血竇和毛細血管數量均增多,血流灌注量增加,早期強直性脊柱炎骶髂關節炎為滑膜的炎性反應,病變區血竇數量增加,產生大量含血管的肉芽組織,從而增強對比劑的流入,使TIC表現為快速上升,可見,動態增強磁共振成像掃描在老年早期強直性脊柱炎的診斷中也具有重要意義〔20〕。