心臟康復教育對社區老年冠心病患者自我管理行為及生活質量的影響

蘇媛媛 張偉宏 宋曉月 潘利妞 余珍 張爽 陳影

(鄭州大學護理學院,河南 鄭州 450001)

目前,我國心血管疾病患者數量仍持續增長〔1〕,冠心病已成為導致居民致殘致死的主要原因,而其中半數以上的急性心肌梗死患者和高達80%的冠心病死亡人群為老年人〔2,3〕。心臟康復作為心血管病二級預防的關鍵組成部分,對疾病預防、癥狀改善、預后康復都具有重要意義〔4,5〕,心臟康復教育是心臟康復干預中重要的組成部分之一。冠心病作為慢性疾病,除了疾病發作期在醫院進行住院治療外,相當一部分患者的康復都選擇回歸社區和家庭,冠心病患者社區居家康復需求很大〔6〕。但目前心臟康復在社區中的開展情況并不理想,患者出院回家后由于心臟康復知識欠缺、沒有針對性個體化的指導方案、出院后出現問題得不到有效的幫助,無法貫徹心臟康復的要求。本研究旨在探討心臟康復教育對社區老年冠心病患者自我管理行為及生活質量的影響。

1 對象與方法

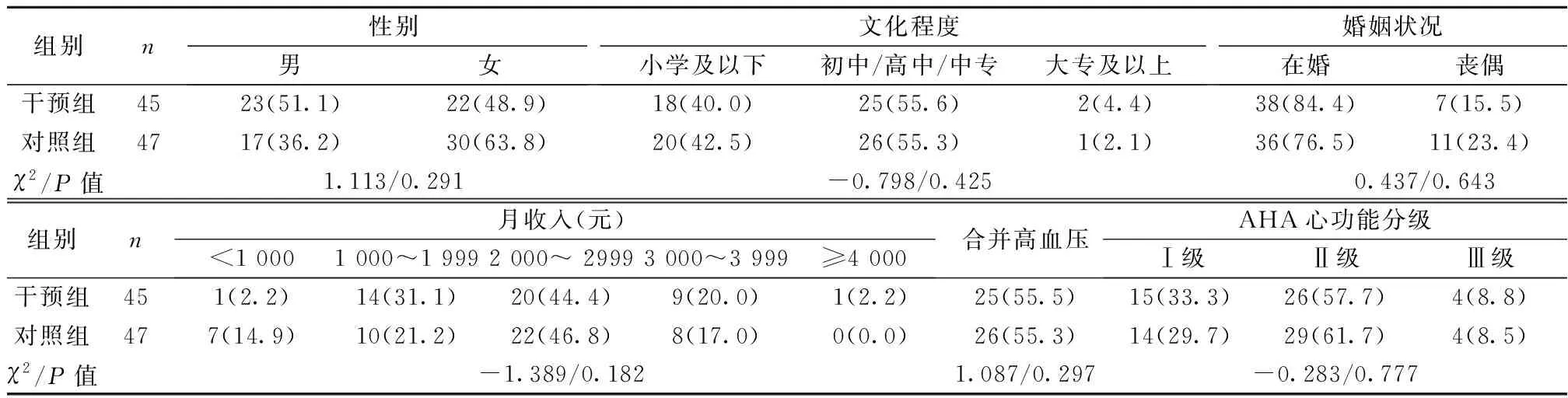

1.1研究對象 以社區年度健康體檢為契機,選取2016年6月至2017年6月鄭州市管城區南關社區衛生服務中心下屬6個社區通過居民健康檔案篩查出穩定性冠心病患者101例為研究對象。納入標準:(1)符合穩定性冠心病的相關診斷標準,診斷標準參照穩定性冠狀動脈疾病患者的前瞻性觀察性縱向登記(CLARIFY)研究,滿足以下條件中的至少1項且癥狀穩定:①既往心肌梗死病史、時間>3個月;②冠狀動脈CT血管成像或冠狀動脈造影證實至少1支冠狀動脈血管狹窄程度>50%;③心電圖運動負荷試驗提示胸痛或胸悶由心肌缺血引起;④既往曾行冠狀動脈旁路移植術或經皮冠狀動脈介入(PCI)、時間>3個月〔7〕。(2)紐約心功能分級為Ⅰ~Ⅲ級穩定性冠心病患者;(3)具備基本溝通交流能力;(4)均知情同意。排除標準:(1)伴有嚴重器質性疾病或并發癥;(2)有語言、意識及心理障礙者;(3)伴有精神疾病者。本研究經鄭州大學護理學院生命科學倫理審核委員會審查后開展。為避免研究對象沾染,采用居住地分組法,以河流為界,通過拋硬幣法將河流以東的3個社區共51例分為對照組,河流以西的3個社區共50例為干預組。符合納入標準的101例調查對象中,干預組50例,2例外地探親、3例未完成問卷調查而脫落。對照組51例,2例未完成問卷調查,2例不配合研究而脫落。干預組平均年齡(67.23±6.58)歲;對照組平均年齡(66.14±5.29)歲。兩組年齡、性別、文化程度、家庭月收入、合并高血壓、AHA心功能分級等方面差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

1.2干預內容 對照組實施社區常規的健康宣教。主要內容包括:常見慢性病的危害、臨床表現及主要危險因素;急性心腦血管事件的識別與緊急處理;健康生活方式在慢性疾病預防中的重要作用等。干預組實施針對性的心臟康復教育。心臟康復教育通過以下6個專題展開:①自我管理專題(使患者了解自我管理的益處;在自我管理中確定一個需要改進的領域;制定一項改善疾病的自我管理計劃。②運動訓練專題(了解身體活動的重要性;學習提升體能活動水平的基本要求;學習如何安全增加體能活動水平和運動量。③心血管病危險因素管理專題(增加心血管病危險因素的認知;學習對心血管病危險因素的管理)。④心血管病藥物使用專題(識別常見的心血管病藥物的使用、效果和副作用)。⑤飲食與營養專題(認識健康飲食的內涵;了解健康飲食對心血管病的益處;認識自身常見的潛在營養問題;根據自身情況制定個人膳食計劃)。⑥心理情緒調節專題(了解自身心理狀況;提供調節壓力、焦慮、抑郁的方法)。干預開始后,每周六上午在社區衛生服務中心的中心活動室圍繞相應的專題進行心臟康復教育專題講座,為期6 w。講師由1名社區全科醫生、1名社區康復醫院心臟康復專家、3名社區護理學專業研究生及1名社區護士組成。講師圍繞專題內容進行幻燈講解,并與患者隨時討論,結束后發放本專題的康復知識手冊,以便患者遺忘后及時查看。6 w心臟康復教育專題講座結束后,研究者再結合每月一次的入戶隨訪和電話隨訪的形式,針對患者康復過程中所遇疑問進行指導,為患者進行一對一的心臟康復教育。

表1 兩組一般資料比較〔n(%),n=92〕

1.3評價指標 采用冠心病自我管理量表(CSMS)、健康行為達標率、中國心血管病人生活質量評定問卷(CQQC),在干預前后對研究對象進行評價。①CSMS〔8〕由日常生活管理、疾病醫學管理、情緒認知管理3部分組成,共27 個條目。每個條目均采用Likert5級評分法,從來不(1分)、幾乎不(2分)、有時(3分)、經常(4分)、總是(5分)。得分越高,表明患者自我管理行為越好,能力越強。②健康行為達標率:主要包括戒煙、規律運動、低鹽飲食3個部分。經過干預后,觀察研究對象是否戒煙、規律運動(每周≥3次)、低鹽飲食(每日食鹽量不超過6 g)。達標率(%)=健康行為達標人數/被調查總人數×100%。③CQQC〔9〕共分為體力、病情、醫療狀況、一般生活、社會心理狀況,工作狀況6個部分,共24條目。該量表最高分為152分,分數越高,表示患者生活質量越好。

1.4統計學分析 采用SPSS21.0軟件進行t、χ2檢驗。

2 結 果

2.1干預前后兩組患者冠心病自我管理情況的比較 干預前,兩組患者 CSMS 各領域得分及總分比較差異均無統計學意義(P>0.05) 。干預后,干預組患者日常生活管理,疾病醫學管理,情緒認知管理及總分均顯著高于對照組及干預前(P<0.01),見表2。

表2 干預前后兩組患者CSMS得分比較分)

與干預前比較:1)P<0.01

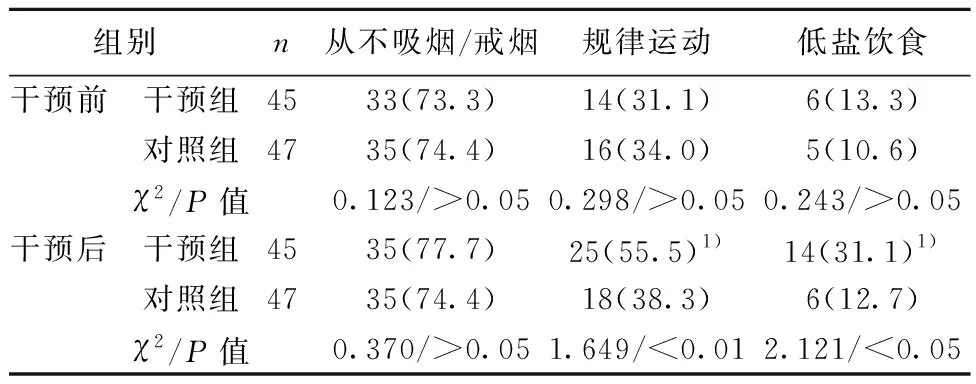

2.2干預前后兩組患者健康行為達標率的比較 干預前,兩組患者從不吸煙/戒煙、規律運動、低鹽飲食行為達標率比較均無統計學意義(均P>0.05),干預后,干預組患者規律運動、低鹽飲食行為達標率明顯高于對照組及干預前(均P<0.05),見表3。

2.3干預前后兩組生活質量各維度得分比較 干預前,兩組生活質量總分及6個維度得分比較均無統計學意義(P>0.05) 。干預后,干預組生活質量總分及6個維度得分均顯著高于對照組及干預前(P<0.05,P<0.01),見表4。

表3 干預前后兩組健康行為達標人數比較〔n(%)〕

與干預前比較:1)P<0.05

表4 干預前后兩組生活質量各維度得分比較分)

與干預前比較:1)P<0.05,2)P<0.01

3 討 論

現代心臟康復理念〔10〕認為:心臟康復指經有處方的運動/鍛煉、醫療教育、心理、營養、職業和社會咨詢指導等,使患者健康行為發生改變,以重新獲得正常或接近正常活動狀態的綜合方案。而心臟康復教育是心臟康復的核心內容及首要步驟〔11〕,對冠心病患者的心臟康復起到了重要作用。提供心臟康復相關信息也是影響患者參與運動、提升自我效能感、實現自我管理決策的前提和基礎〔12〕。

本研究對社區老年冠心病患者進行心臟康復教育,與心臟康復專家及社區全科醫生組建心臟康復團隊,依據《冠心病康復與二級預防中國專家共識》提出的有關心臟康復的指南〔13〕,制定了具體的、可操作性的六大系列專題,采用心臟康復教育專題講座的形式,再配合入戶隨訪以及電話隨訪,根據患者個體情況,為患者針對性的講解康復知識,協助患者制定個性化的心臟康復方案。本研究結果說明實施心臟康復教育后有利于加強患者疾病康復的認知,增強患者自我管理水平。本研究與肖靜等〔14〕研究結果一致。心臟康復教育激發了老年人規律鍛煉的意識,也幫助老年人認識到低鹽飲食的重要性。而戒煙方面,干預后兩組患者戒煙達標率比較差異無統計學意義,分析原因可能與戒煙干預時間短有關;另一方面,可能與吸煙成癮性導致戒煙成功率低有關。而且本研究干預對象都為老年患者,有研究表明患者年齡越大,接受心臟康復的知識越困難〔15〕。因此在未來的研究中,應綜合采用多種戒煙方式如戒煙門診〔16〕及選擇老年人群較易接受的戒煙方式,盡量避免戒煙方法主要靠自己毅力為主,較為單一的戒煙形式。社區老年冠心病患者因心肺耐力下降、軀體功能減退,再加之社區缺乏相對完善的醫療資源,患者缺乏相應的心臟康復知識,遇到問題易出現焦慮、無助等不良的心理情緒,嚴重影響其生活質量〔17〕。一般來說,患者有關保健知識的獲取途徑絕大多數來源于醫生和護士,因此,欲提高冠心病人群對心臟康復相關信息的知曉狀況,則有賴于醫護人員關于心臟康復健康教育的開展。本研究組建心臟康復團隊,通過專題性的心臟康復宣教,區別于社區以往的普適性宣教,針對性更強,心臟康復知識也更加全面和細化,全方位地為患者康復過程提供指導。本研究結果表明,患者接受心臟健康教育后,生活質量各個維度得分及生活質量總分也顯著提高。并且有研究證明,隨著冠心病患者自我管理能力的提高,可以減少住院次數,提高患者生存質量〔18〕。