自制導引外套管在危重患者留置螺旋型鼻腸管中的應用

賴美紅 吳靜 方利萍 王紹麗

危重癥患者治療原發病時輔以營養支持非常重要,胃腸道是營養物質供給的最佳途徑。早期給予腸內營養支持,既能保護胃腸黏膜屏障結構和功能完整性,又能減輕胃腸黏膜的通透性,減少胃腸道菌群易位,促進胃腸道蠕動,增加胃腸道血液供應,提高局部和全身免疫功能,明顯改善預后[1]。鼻腸管因能預防反流、誤吸,在胃動力差、急性胰腺炎等危重癥患者中的應用越來越廣泛[2]。然而,臨床上在螺旋型鼻腸管置管過程中時有發生置入困難,陳忠等[3]研究發現DSA引導下螺旋型鼻腸管置入困難發生率達30.88%,其中口咽部通過困難者發生率高達71.42%。而在給危重癥患者盲插螺旋型鼻腸管過程中,咽喉部通過困難發生率更高,需要反復試插。為減少在置入螺旋型鼻腸管過程中對患者鼻咽部黏膜的損傷,縮短置管時間,減輕患者痛苦,筆者在螺旋型鼻腸管進入咽喉部出現通過困難時,采用自制導引外套管,取得良好的效果,現報道如下。

1 對象和方法

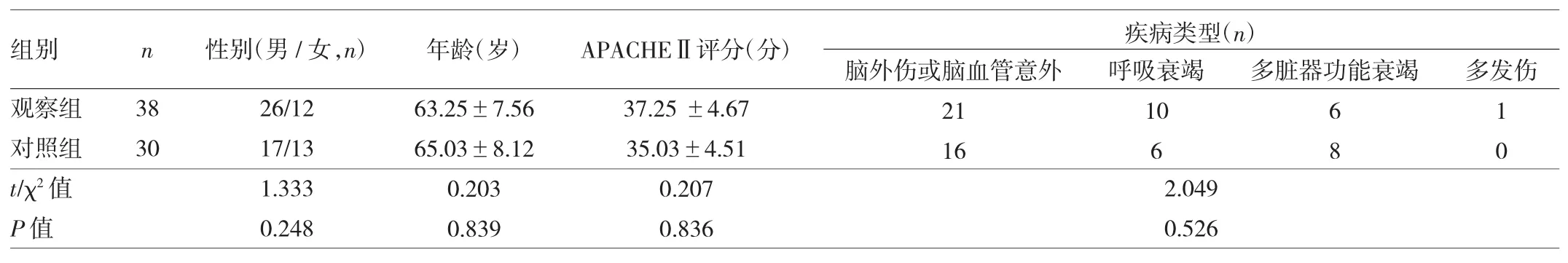

1.1 一般資料 選擇我院ICU 2015年8月至2018年6月需要留置鼻腸管患者68例,其中男43例,女25例,年齡56~97歲。腦外傷或腦血管意外37例,呼吸衰竭16例,多臟器功能衰竭14例,多發傷1例;均為人工氣道建立(氣管切開或氣管插管)并使用呼吸機的患者,急性生理與慢性健康評分(APACHEⅡ)28~42(38.03±4.82)分。按照自制導引外套管采用的時間前后分組,2015年8月至2017年1月30例患者作為對照組,2017年2月至2018年6月38例患者作為觀察組。兩組一般資料比較差異均無統計學意義(均P>0.05),見表1。本研究經我院醫學倫理委員會審核批準,患者及家屬知情同意。

1.2 納入與排除標準 納入標準:(1)患者年齡>18周歲;(2)無消化道手術病史;(3)患者能夠適應幽門后喂養;(4)患者或家屬同意進行。排除標準:(1)患有食管靜脈曲張、消化道出血、腸梗阻等消化系統疾病患者或有上消化道手術病史;(2)有插鼻胃管禁忌證者。

1.3 材料 螺旋型鼻腸管采用荷蘭紐迪希亞制藥有限公司生產的 CHl0型復爾凱螺旋型鼻腸管,內徑2.1mm,外徑 3.38mm,尾端有 2.5圈直徑約 3cm的圓環,總長度145cm。該管優點是管道柔軟易彎曲,留置期間對鼻腔、咽喉刺激小,長時間放置患者耐受性良好,管壁由不透X光線的材料制成,可用X線檢查管道在體內的位置;自制導引外套管采用揚州市雙菱醫療器械有限公司生產的一次性使用肛門管,規格:F24,外徑8mm,內徑6mm,長度30cm。

1.4 方法 對照組置管前6h禁食。在置鼻腸管時,患者保持半坐臥位,頭部盡量靠在床上,保持穩定。置管前遵醫囑鎮痛、鎮靜,給予丙泊酚3~5ml(30~50mg)靜脈注射,并于置管期間給予5ml/h(50mg)微泵靜脈推注;根據鎮靜評分調節劑量,要求RASS鎮靜評分在-3~-2分;同時清除患者口腔、鼻腔以及氣道內的分泌物,再對置管深度進行測量,測量完成后,將導絲全部插入鼻腸管內,用0.9%氯化鈉溶液將其濕潤,并濕潤、清潔置管側鼻腔,再將螺旋型鼻腸管前端從一側鼻孔插入10~15cm,誘導吞咽或協助患者做低頭動作,使螺旋型鼻腸管前端進入食管的第一個狹窄部位,同時觀察患者反應、心率、血壓等變化。如果患者出現明顯嗆咳或鼻腸管前端盤在口腔內,將其退至10~15cm,休息片刻后重置,直至螺旋型鼻腸管前端順利進入食管,繼續置入至測量刻度,判斷鼻腸管前端在胃內后,患者取右側臥位,一邊退導絲一邊將螺旋型鼻腸管推進至測量刻度+23cm,完全退出導絲后固定鼻腸管,遵醫囑給予患者促胃動力藥物,次日檢查腹部X線,如果鼻腸管前端在胃內,沒有進入十二指腸,繼續使用促胃動力藥物,并定期復查腹部X線。觀察組置管前準備工作同對照組,當螺旋型鼻腸管置入咽喉部時,如果盤在咽喉部或口腔,不再退回重置,將螺旋型鼻腸管前端從口腔中引出,取1根肛門管,將其尾端減去3cm,前部盲端剪一深度約4mm的“十”字。將螺旋型鼻腸管前端從導引外套管尾端試插入,確保鼻腸管能順利通過導引外套管的“十”字區,退出鼻腸管,將修剪好的導引外套管從口腔中插入,通過咽喉部進入食管即可,然后將螺旋型鼻腸管前端從導引外套管的尾端緩慢插入至測量刻度,判斷鼻腸管前端在胃內,再繼續置入10cm,固定好鼻腸管,逐漸退出導引外套管,邊退邊用剪刀剪開導引外套管,調整鼻腸管的位置,余下過程同對照組。

表1 兩組患者一般資料比較

1.5 評價指標 記錄兩組患者螺旋型鼻腸管的置管時間、退出重插次數、丙泊酚使用劑量、鼻咽喉部黏膜出血情況、置管前心率、血壓、置管中心率、血壓最高值。

1.6 統計學處理 采用SPSS 18.0統計軟件。計量資料以表示,組間比較采用t檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者螺旋型鼻腸管置管時間、退出重插次數、置管過程中丙泊酚的用量比較 觀察組置管時間(19.66±2.66)min,退出重插次數(0.39±0.59)次,置管過程中丙泊酚用量(5.05±0.23)ml;對照組置管時間(41.63±11.85)min,退出重插次數(3.43±2.58)次,置管過程中丙泊酚用量是(7.13±2.13)ml。兩組患者螺旋型鼻腸管置管時間、退出重插次數、置管過程中丙泊酚用量的比較差異均有統計學意義(均P<0.05)。

2.2 兩組患者鼻咽部黏膜出血情況的比較 觀察組置管過程中鼻咽部黏膜出血3例,對照組鼻咽部黏膜出血16例,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。

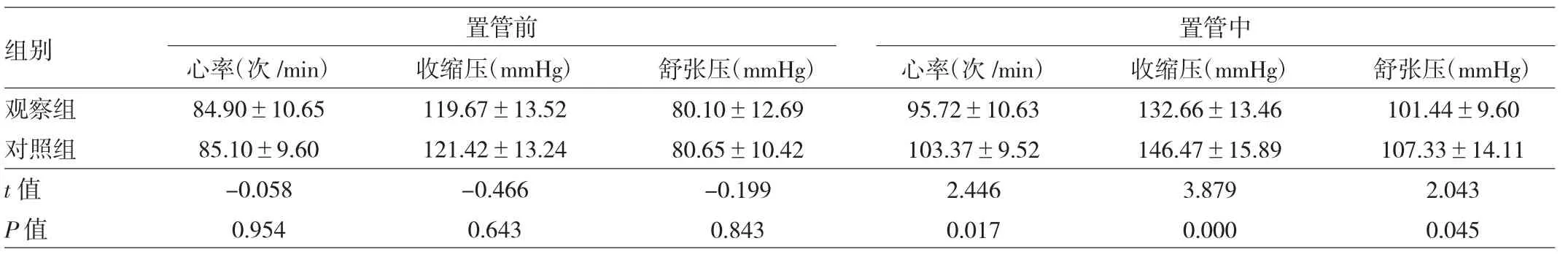

2.3 兩組患者置管前、置管中心率、血壓峰值的比較兩組患者在置管前心率、血壓無統計學差異。置管過程中,觀察組心率、血壓峰值均優于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表 2。

3 討論

Lyon等[4]研究認為,在入住ICU 6h內就可以進行早期腸內營養。危重癥患者中早期給予留置鼻腸管進行腸內營養支持治療,可有效減少患者胃潴留,減少誤吸風險,從而廣泛地應用于臨床。盲插鼻腸管是在床邊不借助特殊儀器設備,單純憑手法將鼻腸管間接或直接送入十二指腸或空腸上段的方法,該方法侵襲性小,經濟方便,但對胃腸動力或置管手法要求較高,置管成功率低。近幾年盲插鼻腸管方法上不斷改進技術,提高置管成功率,從而減輕患者的痛苦[5]。筆者在給危重癥患者盲插螺旋型鼻腸管過程中,發現咽喉部下管困難發生比例高,實踐中努力尋找解決這一問題的方法。

表2 兩組患者置管前、置管過程中心率、血壓峰值的比較

留置螺旋型鼻腸管過程中咽喉部下管困難的原因分析:首先,危重癥患者病情重,大多伴有意識障礙和(或)人工氣道建立,咽喉部運動障礙或運動不協調,環咽肌打開不全導致鼻咽部通過困難;其次,螺旋型鼻腸管管道柔軟易彎曲,即使導絲置入,前端仍然形成圓弧狀,在其前端進入咽喉部時自然向前方彎曲,由于解剖位置關系,食管是肌性管道,開口在鼻咽部的后方,口腔、氣道位于鼻咽部的前方,此時患者不能很好地配合做吞咽動作,螺旋型鼻腸管前端誤入氣道和口腔的概率極高;再次,螺旋型鼻腸管管道柔軟,置管時可控性差。因此,在給危重癥患者留置螺旋型鼻腸管過程中,常常在咽喉部遇到下管困難。本研究的對照組與陳忠等[3]研究在DSA引導下鼻腸管置入術中遇到的問題一致。

本研究采用引導法使螺旋型鼻腸管順利通過咽喉部,在給危重癥患者置管過程中,將其前端從鼻腔置入咽喉部,能一次性進入食管最好,如果進入食管有困難時,根據螺旋型鼻腸管自身特點,將其前端從口腔中引出,再經過自制導引外套管,從口腔進入食管,置入胃內。自制導引外套管,前端圓鈍,導管軟硬適中,從口腔置入食管過程順利,無損傷。本研究觀察組在置管時間、重置次數鎮痛、鎮靜劑使用量和鼻咽部黏膜損傷出血都有著明顯優勢;在置管過程中,患者的心血管反應如心率、血壓的峰值都明顯低于觀察組。

總之,在危重癥患者留置螺旋型鼻腸管中出現咽喉部下管困難時,熟練運用自制導引外套管引導,能有效地縮短置管時間,降低鼻咽部黏膜損傷和重置次數,減輕患者痛苦,降低心血管不良反應,且制作簡單,值得臨床推廣應用。