基于Web of Science的傷口敷料熱點研究可視化分析

李迪瑤 金孔軍 祝亞男

皮膚是保護內部組織免受外部環(huán)境侵害的屏障,可保護機體免受病原體、輻射、溫度變化和缺水的影響[1]。然而,各種外部侵害會損害皮膚功能,因此預防感染與控制并發(fā)癥尤為重要。敷料是傷口繼續(xù)損傷控制與治療的重要材料。隨著組織工程、生物材料學和干細胞研究的發(fā)展,出現了各種新型敷料,其作用有包扎創(chuàng)口、積極促進傷口愈合等[2]。本文基于Web of Science的文獻計量方法,對被選內容進行綜合分析,使用Cite Space5.4軟件對范圍內的摘要和關鍵詞進行提取,并篩選出高頻詞匯,以把握近5年世界范圍內傷口敷料研究的熱點,為國內敷料材料學及傷口研究提供參考。

1 資料和方法

1.1 資料來源 利用計算機搜索Web of Science核心合集數據庫,以主題詞“dressing”“wound”進行文獻檢索。文獻納入標準:(1)發(fā)表時間為2014年1月1日至2018年12月31日;(2)文獻類型為論著或綜述,排除會議論文、摘要等。

1.2 分析方法 使用Web of Science分析量性結果,使用Cite Space 5.4軟件對作者、研究機構、關鍵詞、主題詞、研究領域等進行可視化分析,時間分區(qū)為“1”,其余設置均為系統默認,部分結果應用Excel 2013軟件進行分析。

2 結果

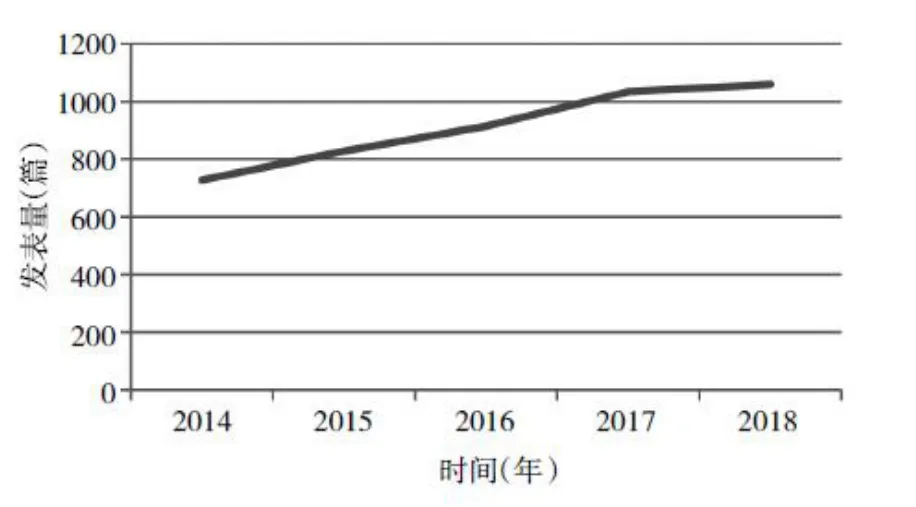

2.1 傷口敷料研究發(fā)文趨勢 2014—2018年傷口敷料研究發(fā)文呈持續(xù)上升趨勢,2014年發(fā)表量為728篇,2018年為1 060篇,去重后共計4 066篇。其中2014—2017年呈快速增速趨勢,2017-2018年增長趨于緩和,見圖1。

圖1 2014—2018年傷口敷料研究發(fā)文趨勢

2.2 科研機構發(fā)文及合作情況 通過對科研機構進行分析,共得到203個節(jié)點、218條連線(節(jié)點表示科研機構,連線表示機構之間有合作)。其中2014—2018年傷口敷料研究發(fā)文量前十的科研機構中,泰國朱拉隆功大學排首位,中國有4家高校機構進入前十排名。各機構間研究相對獨立,合作較少。2014—2018年傷口敷料研究發(fā)文量前十的作者中,曼徹斯特的Dumville JC排首位,中國作者有6位。見表1和圖2。

表1 2014—2018年傷口敷料研究發(fā)文量前十作者及科研機構

圖2 2014—2018年傷口敷料研究發(fā)文量前十科研機構的關系圖(節(jié)點表示科研機構;圓圈大小表示科研機構發(fā)文量;連線表示機構之間有合作;連線粗細表示合作強度)

2.3 研究熱點及前沿

2.3.1 研究熱點 本研究對關鍵詞詞頻進行分析,以得到相關領域的研究熱點[3]。應用Cite Space 5.4軟件繪制近5年關鍵詞共現圖譜,共生成74個節(jié)點、319條連線。排除敷料、傷口等基礎詞匯,將排名前十的高頻關鍵詞進行整理,見表2。進一步對關鍵詞進行歸類分析,可分為3個方面:(1)關于傷口敷料新材料選擇有殼聚糖、水凝膠、納米銀等;(2)關于傷口藥物持續(xù)作用的有體內、感染、藥物釋放、抗菌活性等;(3)關于中間接觸介導材料有支架材料、電紡絲、生物材料。2014—2018年傷口敷料研究前十關鍵詞的關系圖,見圖3。

表2 2014—2018年傷口敷料研究前十關鍵詞

圖3 2014—2018年傷口敷料研究前十關鍵詞的關系圖(圖標大小表示關鍵詞強度;連線表示各關鍵詞間的聯系)

表3 2014—2018年傷口敷料研究前十突現詞

2.3.2 研究前沿 應用突發(fā)檢測算法[4]從關鍵詞中找出快速增長的關鍵詞,以尋找前沿研究熱點。2014—2015年的研究熱點是銀離子材料;2015—2016年則注重負壓傷口治療、隨機對照試驗的科學性、整體藥物緩慢給藥的系統研究;2016—2018年關注內部傷口的生物膜覆蓋、藥物毒性、生長因子和生物材料相容性,見表3。以上結果表明,研究已轉向免疫反應少、生物相容性等方向。

2.4 研究相關領域 當前傷口敷料研究可分為兩大類:(1)傷口自身的外科學、皮膚學、藥理學等醫(yī)學領域;(2)材料學、化學、生物工程學、納米科學等材料學研究。2014—2018年傷口敷料研究前十領域,見表4和圖4。

表4 2014—2018年傷口敷料研究前十領域

3 討論

3.1 發(fā)文量分析 2014—2018年傷口敷料研究發(fā)文量呈持續(xù)上升趨勢,這得益于當前科技的快速發(fā)展與多學科融合交錯。全國護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)指出,專科護士和老年護理是兩個重要培養(yǎng)方向[5]。當前國家對傷口造口專科護士的培養(yǎng),促進了傷口敷料研究的發(fā)展。由于社會老齡化加劇,老年慢性壓瘡、糖尿病傷口等護理過程中,需要大量優(yōu)質的傷口敷料來促進患者創(chuàng)面愈合[6]。當前國內外都加強了對新型敷料的研究,發(fā)文量持續(xù)上升。

3.2 發(fā)文機構分析 通過分析有學術影響力的發(fā)文機構及作者,可把握領域的實踐縮影;通過分析各機構間合作情況,可把握合作深度及廣度[7]。當前發(fā)文量最多的是泰國朱拉隆功大學,其次為英國曼徹斯特大學;而發(fā)文量前二的2位作者分別來自這2所高校。可見,這2所高校在傷口敷料研究方面有深入研究,當前處于領先地位。中國有4所高校進入發(fā)文量前十排名,而在發(fā)文量前十的作者中有6位來自中國,這說明當前中國對于傷口敷料的研究已進入世界較前水平。從圖2可見,當前各科研機構彼此獨立,僅部分機構之間有合作。中國以中國科學院為首的4所高校之間聯系相對密切,其他機構因地域限制仍缺少合作。隨著網絡科技的發(fā)展,各機構之間可進一步加強合作,實現各國資源共享。

3.3 研究熱點分析 通過研究熱點圖譜可知,當前研究熱點之一是傷口敷料新材料選擇有殼聚糖、水凝膠、納米銀等。這些材料已在動物模型和臨床中進行廣泛研究,并在臨床實際運用中取得了良好的效果[8]。研究熱點之二是關于傷口藥物在體內的持續(xù)抗感染作用、藥物緩慢釋放、抗菌活性等。當前研究除了傷口敷料在手術清創(chuàng)中的應用外,同時進一步考慮材料的持久抗感染能力,并從藥理學方面考慮藥物的持續(xù)作用。研究熱點之三是中間接觸介導材料有支架材料、靜電紡絲、生物材料等。當前研究已轉向具有與皮膚相似理化性質的敷料,既要確保輔料的生物相容性,減少機體免疫反應,同時還要具備透氣、防水、熱隔離和熱傳導,以促進傷口愈合。并從熱點圖共現可看出,當前的敷料研究已是多材料、多領域的多因素復合研究;這提示未來研究可從這方面進行分析。

3.4 研究前沿分析 研究前沿對未來的繼續(xù)研究具有示范和提示作用。由表3可知,當前的研究前沿為新抗菌材料的研發(fā)、負壓傷口治療、敷料試驗的科學性研究、敷料的生物相容性、皮膚對藥物的吸收等5個方面。當前生物性皮膚敷料(包括膠原、絲素、多糖類及其改性產品等生物高分子材料),已在臨床廣泛應用。合成型的高分子材料主要有聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等,也在逐步應用。模仿人體皮膚積層結構的復合型皮膚敷料材料也在研發(fā)運用,以更好地適應生理要求[8]。當前研究逐步突破傳統材料的限制,從單一材料向復合材料研究轉變,以取得材料間的效益最大化。另外,敷料在具備抗菌性的同時,應盡量減少對皮膚的毒性損害,減少皮膚過敏反應。

3.5 研究領域分析 當前的研究領域分為醫(yī)學自身領域及材料、工程等其他領域。當前的多學科發(fā)展已經使材料研究向復合型高分子敷料發(fā)展,敷料的研究已深入到從解剖學、皮膚學、工程學、材料學、藥理學、化學等多領域的跨學科合作。未來材料在具備抗菌、促愈合的同時,還要從舒適度、成本、生物相容度、藥物釋放、作用強度等多方面進行研究。多領域的合作可使敷料研究從多角度、多層次分析存在問題。

3.6 小結與展望 當前的傷口敷料研究逐年增長,研究傷口類型和研究材料類型不斷增多。中國在傷口敷料方面有深入研究,當前的研究熱點為敷料新材料選擇、敷料生物相容性及介導材料等3個方面;當前的研究前沿為新抗菌材料的研發(fā)、負壓傷口治療、敷料試驗的科學性研究、敷料的生物相容性、皮膚對藥物的吸收等5個方面。研究領域已實現向多學科復合研究轉變。隨著未來新型材料的不斷出現及傷口類型的細分,未來敷料將實現外層能防止體液流失、控制水分蒸發(fā)、抑制細菌感染,內層可促進細胞的黏附生長、促進創(chuàng)面修復及愈合。隨著3D打印和靜電紡絲技術的出現,傷口模型建立與傷口敷料制作將更方便。敷料研究仍有很大的進步空間。