影響非心腦專科心房顫動住院患者抗凝治療的相關因素分析

曹勇

[摘 要] 目的 探討影響綜合性醫院非心腦血管科住院心房顫動患者院內啟動抗凝治療的相關因素。方法 收集本院非心血管內科及神經科,出院診斷包括“心房顫動”且符合抗凝治療指征的患者,根據住院資料收集相關信息及出院前抗凝治療方案。結果 共查找到符合抗凝治療指征患者212例,院內啟動抗凝治療63例,未啟動抗凝治療149例,抗凝治療組患者在糖尿病患病率、初發或陣發性心房顫動比例、其他住院原因比例、抗凝會診率、住院天數均大于非抗凝組,兩組比較差異有統計學意義(均P<0.05),Logistic回歸分析發現糖尿病(OR:1.81,P<0.05)及院內抗凝會診(OR:5.14,P<0.05)與院內啟動抗凝治療獨立相關。結論 影響院內非心腦血管專科住院心房顫動患者,啟動院內抗凝治療的因素是專科醫師抗凝會診及是否糖尿病,臨床醫師心房顫動抗凝治療理念有待加強。

[關鍵詞] 抗凝治療;心房顫動;抗凝會診

中圖分類號:R541.7+5? 文獻標識碼:A? 文章編號:1009-816X(2019)04-0374-03

抗凝治療是針對心房顫動伴血栓栓塞風險患者的重要治療手段,它可以明顯減少血栓栓塞事件,同時改善預后[1]。但由于以華法林為代表的抗凝藥物在臨床應用中仍存在一定的復雜性,致使其長期以來的應用普及度不高[2]。本研究旨在明確在綜合性醫院的非心腦血管專科病房,影響患者住院期間啟動抗凝治療的因素有哪些,為進一步提高抗凝治療水平提供依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料:選取本院病案系統中(除心血管內科及神經科)于2016年6月至2017年12月期間,出院診斷包括“心房顫動”患者212例。納入標準:根據患者病史及相關檢查資料計算CHA2DS2-VASc≥2分患者,具體參照最新心房顫動患者腦卒中風險分級方法[3]。排除標準:(1)以出血為主要入院診斷患者;(2)終末期疾病患者;(3)嚴重肝功能異常(Child-Pugh C級)及凝血功能異常患者;(4)瓣膜性心房顫動患者;(5)圍產期婦女;(6)嚴重創傷;(7)既往已在抗凝治療患者。對重復入院患者以首次住院情況為準。

1.2 方法:收集一般臨床資料包括年齡、性別、高血壓、糖尿病、腦卒中/短暫腦缺血發作/血栓栓塞,血管疾病,心力衰竭、婚姻、教育程度、住院期間專科醫師會診(心血管醫師或神經內科醫師)、住院天數。既往病史未提供心房顫動病史但住院心電圖有心房顫動者列為初發心房顫動。根據上述資料統計每位患者的CHA2DS2-VASc評分。根據住院藥物醫囑或出院醫囑中包含“華法林”、“達比加群酯”、“利伐沙班”列為抗凝治療組患者。未應用以上藥物、僅以肝素或低分子肝素臨時抗凝及以其他抗血小板藥物治療者為非抗凝治療組。

1.3 統計學處理:應用SPSS21.0版統計軟件,對符合正態分布的計量資料以(x -±s)表示,采用t檢驗。計數資料以百分率表示,兩組間比較采用χ2檢驗。采用Logistic逐步回歸模型分析院內啟動抗凝治療的獨立相關因素,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

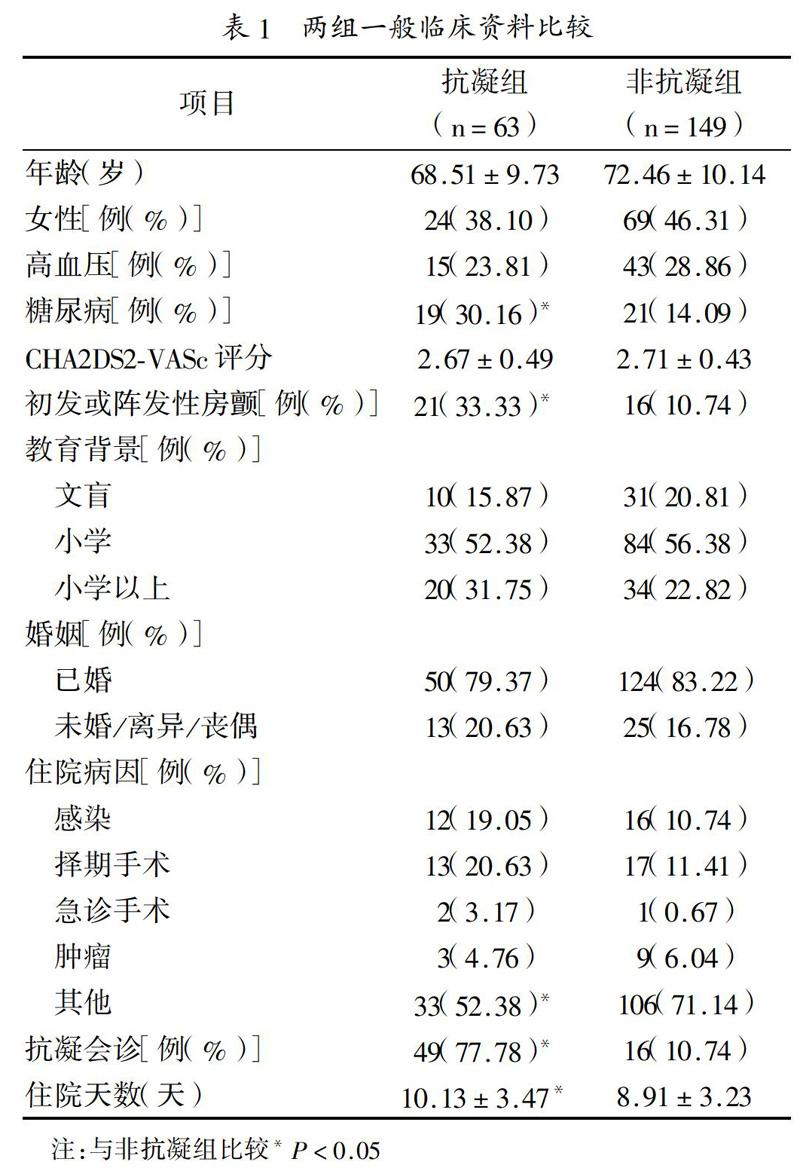

2.1 兩組患者一般臨床情況比較:共212名患者符合研究要求,其中抗凝組患者63例,非抗凝組149例。抗凝與非抗凝治療組患者在糖尿病患病率、初發或陣發性心房顫動、其他住院原因、抗凝會診率、住院天數比較差異有統計學意義(均P<0.05),而患者年齡、女性、高血壓、CHA2DS2-VASc評分,教育背景、感染、擇期手術、急診手術比率比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

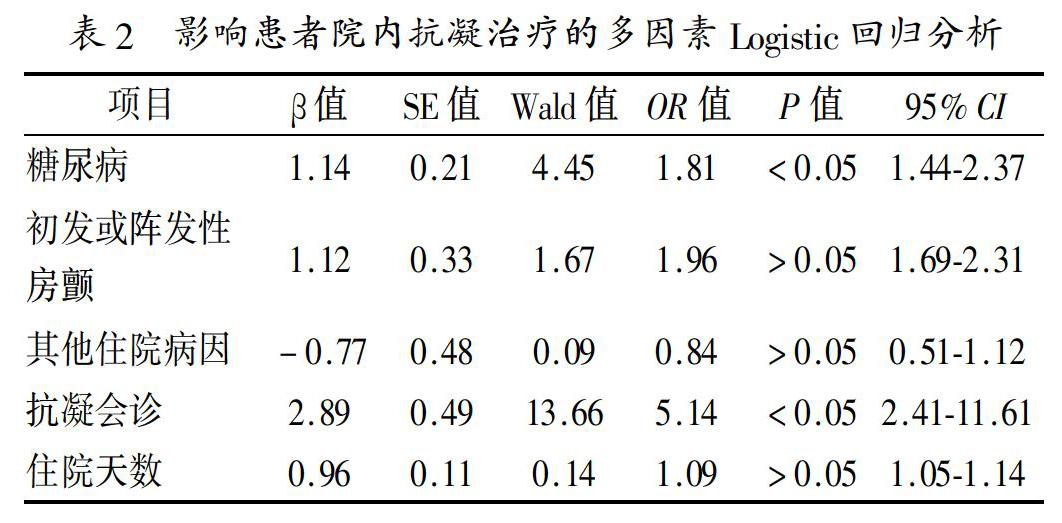

2.2 患者院內啟動抗凝治療相關因素回歸分析:新住院患者是否抗凝為因變量,入選糖尿病、初發或陣發生房顫、其他住院原因、抗凝會診、住院天數為自變量進行Logistic多因素回歸分析顯示,糖尿病及抗凝會診與選擇抗凝治療獨立相關(P<0.05),見表2。

3 討論

長期以來,抗凝治療作為能減少心房顫動患者栓塞風險的方式在臨床上未被充分普及,國內單中心的報道在有抗凝治療指征人群中應用率不超過30%[4]。由于心房顫動是一種與多種病因相關的臨床綜合征,除了傳統危險因素外,其它因素如炎癥、應激及缺氧等,亦可直接或間接促使心房顫動的發生及維持,故其患病人群幾乎可以出現在所有臨床專科。本研究試圖剝離心血管內科及神經內科等抗凝治療需求較高的患者,分析非心腦血管專科患者的抗凝治療情況及與之相關因素。

在所分析的患者群體中,總體的抗凝比例與之前所報道接近。作為本研究結果,糖尿病、抗凝會診是與非心腦血管專科心房顫動患者進行抗凝治療相關的因素,說明作為抗凝治療的“金標準”—CHA2DS2-VASc評分,仍未成為諸多醫師的首選參考工具,取而代之的是心腦血管專科醫師的會診,說明在抗凝治療的起始環節即存在不足,傳統“心房顫動會中風”及“心房顫動是心內科的事”的觀念需要通過定期規范的院內培訓來摒棄。另一方面,抗凝治療作為一種長期的預防性治療手段,其獲益及潛在的出血風險如不能被正確傳達,將影響患者做出正確治療選擇及后續治療安全性。以美國住院抗凝服務體系為例,一旦臨床醫師做出抗凝治療決策,將由臨床藥師重點針對抗凝原因、抗凝治療方案,不良反應監測及應對措施、漏服藥物處理及飲食生活方式等提供全面的患者教育[5],以此達到提高抗凝宣教效率的目的。所以體系化地推動抗凝治療工作需將適應證人群監測、臨床醫師培訓,患者教育服務作為提高治療率的重點,有針對性地開展工作。

本研究中糖尿病作為影響心房顫動患者抗凝的因素,可能是由于糖尿病患者長期的降糖藥物治療,隨診方案基礎上增加抗凝治療并不會明顯增加患者的就診負擔。值得注意的是,本研究對象中,不論是抗凝組還是非抗凝組,小學教育背景均占50%以上,說明目前的適應證人群教育程度仍不高,隨著接受教育水平的提高,將有可能對未來的抗凝治療產生影響。雖然本研究對象排除了以出血為主要診斷的患者,但不等于出血終止后無須繼續抗凝,有證據顯示經歷抗凝期間消化道出血的人群,出院前重新啟動抗凝治療在未增加出血風險基礎上亦能減少栓塞風險[6]。

雖然新型口服抗凝藥物在應用上較華法林有明顯優勢,但結合近年來的實踐表明短期內提高新型口服抗凝藥物治療率仍有實際困難[7]。隨著目前較多醫院開展臨床藥師參與的抗凝門診,包括依托網絡平臺進行的抗凝監測[8],以及綜合性醫院與社區衛生服務中心開展分級規范化管理[9],未來的抗凝治療的便捷性及普及度將進一步提高,但放在首位的仍是廣大臨床醫師對于抗凝指征的把握及在適應證人群中的積極治療。從本研究的結果來看,這方面仍有較長的路要走。本研究作為一個單中心研究,入組樣本量較少,并不能反映當前院內抗凝治療選擇的全貌及部分中心的新嘗試,有一定局限性,但以此為基礎進行相關經驗的交流,探索適合國情的院內抗凝管理模式非常有必要。

參考文獻

[1]黃從新,張澍,黃德嘉,等.心房顫動:目前的認識和治療建議-2015[J].中國心臟起搏與心電生理雜志,2015,29(5):337-434.

[2]Wang C, Yang Z, Wang C, et al. Significant underuse of warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation: results from the China national stroke registry[J]. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases,2014,23(5):1157-1163.

[3]Lip GYH, Nieuwlaat R, Pisters R, et al. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: The Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation[J]. Chest,2010,137(2):263-272.

[4]趙淑娟,趙紅衛,王憲沛,等.單中心非瓣膜病心房顫動患者華法林抗凝現狀分析[J].中華心血管病雜志,2016,44(11):940-944.

[5]林鑫,徐瑞娟,葛衛紅.美國藥師參與住院抗凝管理的服務模式[J].藥學與臨床研究,2015,23(6):611-614.

[6]Sengupta N, Feuerstein JD, Patwardhan VR, et al. Erratum: the risks of thromboembolism Vs. Recurrent gastrointestinal bleeding after interruption of systemic anticoagulation in hospitalized inpatients with gastrointestinal bleeding: A Prospective Study[J]. Ame J Gastroentero,2015,110(2):328-335.

[7]Liu FD, Zhao R, Wang XM, et al. Does novel oral anticoagulant improve anticoagulation for non-valvular atrial fibrillation associated stroke: An inpatient registration study in Shanghai[J]. Chronic Diseases and Translational Medicine,2015,1(4):203-209.

[8]張進華,劉茂柏.網上抗凝門診的建立與實踐[J].中國藥學雜志,2014,49(16):1476-1478.

[9]陳志云,余健,何正飛,等.抗凝治療心房顫動患者的分級規范化管理[J].心腦血管病防治,2017,17(5):398-400.