淺析我國垃圾分類工作目前存在的問題及解決方案

盧鋒長 歐陽玲惠 王晶 李海艷 曾凡

摘要:垃圾分類是實現垃圾減量化、無害化和資源化的重要步驟。隨著全球垃圾數量的快速增長,人們對垃圾處理的關注程度日益提高,垃圾分類作為垃圾源頭減量的重要方法之一,也越來越得到社會各界的重視。本文通過走訪調研、發放調查問卷等方式進行調查,發現多數居民對垃圾分類的知識儲備不足、垃圾分類執行情況亟待改善、垃圾分類法律法規有待健全是當前垃圾分類工作中比較突出的三個問題。通過調研數據分析法和文獻分析法,我們建議通過合理使用媒介,加大對垃圾分類的宣傳力度、完善垃圾分類的激勵機制以及建立和完善生活垃圾分類領域的法律法規等措施來促進垃圾分類工作的推進。

關鍵詞:垃圾分類;問題;解決方案

中圖分類號:X-4 文獻標識碼:A 文章編號:1008-4428(2019)09-0152-03

一、垃圾分類概述

垃圾處理行業屬于環保產業的一個分支。下轄工業垃圾處理、危險垃圾處理以及生活垃圾處理三個部分。垃圾處理始于垃圾的產生,止于垃圾的最終處置,包括從垃圾的產生、收集、分類、運輸、揀選、綜合利用,以及最終處置的整個過程。

垃圾分類作為垃圾減量化、資源化、無害化的前提和基礎,是推動綠色發展、實現低碳生活的重要途徑。居民生活垃圾分類是生活垃圾處理過程中的重要一步,用激勵法推動生活垃圾自源頭處分類。對于建立資源節約型社會、推動全社會環境保護意識的建立和增強。具有積極的作用。

二、垃圾分類的背景和發展趨勢

全球垃圾總量增速驚人。葉新(2016)指出,目前全世界每年垃圾產生量以8.24%的速度增長,這一增速大約是全球經濟增長速度的3倍,大多數城市都出現了“垃圾圍城”的現象。隨著城市化進程不斷加快、資源匱乏和環境問題日益突顯,城市生態文明建設愈發緊迫。

垃圾分類是減少垃圾量的重要手段之一。為了從根本上減少城市生活垃圾,發達國家已經基本實現了垃圾從“被動處理”到“主動管理”的轉變,而垃圾源頭分類正是“減量化、資源化”的基礎和重要手段。

垃圾分類已成為現代社會關注的焦點。2016年12月,習近平主席主持中央財經領導小組會議研究普遍推行垃圾分類制度并做出重要指示,強調要加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統,形成以法治為基礎、政府推動、全民參與、城鄉統籌、因地制宜的垃圾分類制度,努力提高垃圾分類制度覆蓋范圍。2019年6月3日。習近平主席又對垃圾分類工作做出重要指示。他強調,實行垃圾分類,關系廣大人民群眾生活環境,關系節約使用資源,也是社會文明水平的一個重要體現。

三、垃圾分類行業存在的問題研究

(一)樣本選擇和數據來源

本研究基于對53位受訪者的調查問卷統計而來的調研數據。調研對象以年輕人為主,47位受訪者的年齡在18-30歲之間:絕大部分的受訪者為來自各地的高校學生及其家長,其中女性受訪者較多,占比達到64%。

(二)調研結果

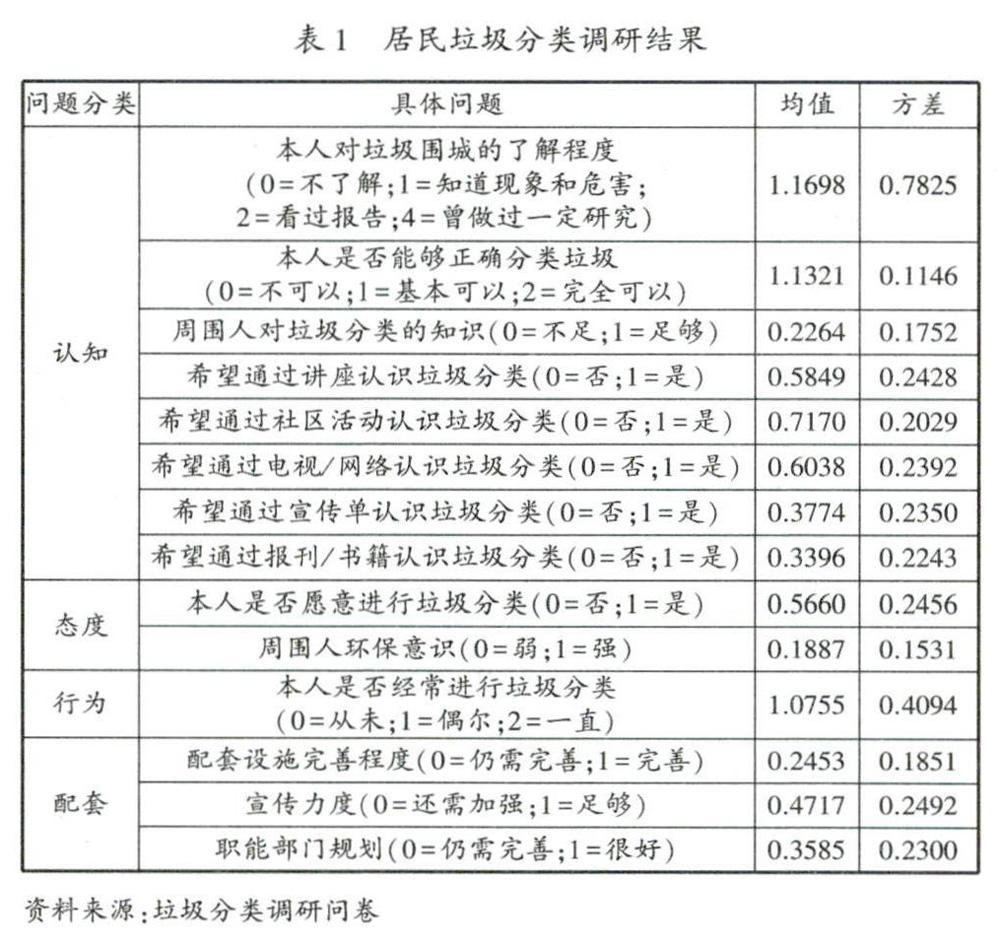

結合前人研究文獻(郭笑言,2018),我們從對垃圾分類的認知、態度、行為、配套等四個方面,向受訪者集中提出了4個問題,調研詳細結果見表1。

(三)調研分析

我們通過調研以及文獻查閱的方法,發現垃圾分類行業目前主要存在的問題及原因包括:

1.多數居民對垃圾分類的知識儲備不足

在本次調研中,只有13.21%的受訪者認為自己可以很清楚地區分垃圾種類,而86.79%的受訪者則承認對垃圾分類仍存在不清楚的地方。此外,22.64%的受訪者認為周圍人對垃圾分類的知識儲備不足。而郭笑言(2018)通過調查發現,在揚州市區能夠正確區分生活垃圾類別的居民占調查人群的41.03%。顯著高于我們的調研結果,但依然體現出居民對垃圾分類知識的匱乏。我們認為,這主要是由于我國多數地區實行強制垃圾分類的時間較短,宣傳工作還存在一些不到位。

2.垃圾分類執行情況有待改善

本次調研中,在垃圾分類的態度方面,表示自己愿意進行垃圾分類的受訪者占比僅為56.60%,剛剛過半;有趣的是,認為周圍群眾環保意識不強,且不愿意進行垃圾分類的受訪者占比達到81.13%,大大高于明確表示自己不愿意進行垃圾分類的受訪者比例。

在垃圾分類行為方面,表示一直進行垃圾分類的受訪者僅占24.53%,這一比例與郭笑言(2018)的揚州市目前按垃圾分類站臺所設標志投放垃圾的34.21%的人群比例大致相仿:而58.49%的受訪者表示自己偶爾進行垃圾分類;高達16.98%的受訪者表示自己完全沒有進行垃圾分類。

我們認為,受訪者垃圾分類積極性不高、垃圾分類行為不自覺的根本原因在于垃圾分類僅僅存在正的外部效應,卻不能對居民個人產生直接的好處。王賀松,張真(2018)認為,源頭分類是垃圾分類系統工程的“牛鼻子”。作為一個逆向物流過程,垃圾分類包括分類投放、分類駁運、分類收運、分類處置等環節。源頭的小、散、亂加大了分類過程的管控難度,需要居民在無監督的前提下密切合作。但由于目前尚未形成有效地將垃圾分類的正外部效應體現在居民激勵中的方法,因此即使在認真進行垃圾分類將促進共同利益的情況下,理性的個體也不會為共同利益采取合作性的集體行動,自覺分類垃圾。

由于我國多數地區推行強制垃圾分類的時間較短,因此短時間內建立合理的垃圾分類激勵機制難度較大。史波芬(2018)認為,激勵的目的在于促使被激勵者認同制度并做到知行合一。激勵有正向和負向之分,正向激勵指的是獎勵正確的行為,負向激勵指的是處罰錯誤的行為。

首先,在垃圾分類中使用負向激勵難度較高。由于取證和監管上的困難,對居民實行負向激勵是缺乏可行性的。同時,激勵理論表明處罰具有反彈效應,只能在短期內壓制受懲者的行為,卻不能消除它,一旦處罰消失,受壓制的行為會繼續進行。

其次,在垃圾分類中使用正向激勵效果不好。我們了解到,目前各個城市對正確進行垃圾分類的居民采取的獎勵措施主要包括了積分和資源兌換超市兩種。但積分措施逐漸演變成泛濫的一種激勵形式,且在實踐中垃圾分類積分的獎勵缺乏公平性。王賀松。張真(2018)指出,公平缺失弱化了激勵效應,橫向公平的缺失則使“綠色賬戶”積分失去意義。而資源兌換超市的兌換過程費時且所兌換用品價值偏低,群眾,尤其是中青年群眾參與熱情不高。調查結果顯示,目前參與現行社區垃圾分類資源兌換活動的人群主要為中老年人。

再次。在垃圾分類激勵機制的推行過程中,不少地區采取了“一刀切”的做法。“一刀切”是基于社區和居民同質性假設而采取相同的激勵機制推進方式。這與現實中社區和居民的差異性相背離,很可能出現“南橘北枳”的結果。例如,經濟條件較好的居民對物質類獎品的興趣不大,更偏好于服務類獎品。而經濟條件一般的居民對現金類獎品(如手機充值券)和物質類獎品的興趣更高。針對這兩種不同偏好的居民,應當采取不同的激勵措施。

最后,激勵機制與商業行為相結合的方式也引起了一些居民的反感。降低了激勵的效果。王賀松,張真(2018)兩位學者在調研中發現,部分社區“綠色賬戶”的推廣以開設指定銀行的銀行卡為前提條件。盡管此項舉措意在方便和激勵社區居民,但在老年人較多的社區效果適得其反。老齡居民心理相對保守,對于開設新的銀行卡賬戶有較強的防范意識和抵觸心理,最終這種強制開立銀行卡賬戶的做法阻礙了“綠色賬戶”的推廣。

3.垃圾分類法律法規有待健全

在社區管理的模式下,垃圾分類的推進更需要法制措施的保駕護航。錢世超(2018)認為,在我國當前很多基層組織垃圾分類激勵機制的運作中,囿于法律法規的不完善,極大地影響了激勵機制的實際效果。

四、提高垃圾分類積極性的措施

(一)合理使用媒介,加大對垃圾分類的宣傳力度

合理媒介的使用可以使垃圾分類的宣傳工作事半功倍。我們的調研問卷顯示,71.70%的受訪者希望通過面對面的社區活動了解和認識垃圾分類:60.38%的受訪者希望通過電視/網絡學習垃圾分類的知識;希望通過講座了解垃圾分類的受訪者為58.49%:而僅有37.74%和33.96%的受訪者愿意通過宣傳單和報紙/書籍來了解垃圾分類的知識。我們認為,根據大眾對宣傳媒介的“口味”來有的放矢地加強垃圾分類的宣傳,將取得良好的效果。

(二)完善垃圾分類的激勵機制

一是豐富獎勵選項。提高對垃圾分類表現優異的積極分子的精神表彰,通過社區通報等方式加大對不按規定進行垃圾分類行為的懲治力度。從而提升激勵機制的效果。以廣州市白云社區為例,該區除了實行衛生積分累積兌換禮品的方式外。社區管理者還結合積分卡與公益大使護照等方式,在經費不足的條件下加強了對垃圾分類表現優異的市民的精神表彰,取得了良好的效果。

二是優化積分兌換形式。我們認為。針對當前積分獎勵泛濫化,群眾兌換不方便,不愿意兌換的現象,可以將積分兌換的頻率由以前的每年兌換調整為每月兌換。這能大大降低群眾積分兌換的難度,讓群眾真正從垃圾分類積分中得到實惠。并形成口碑。從而促進垃圾分類良性循環的建立。

考慮到當前大多數人都將微信作為主要的交流工具,而微信又能兼容多種小程序,因此可以考慮采用開發微信生態賬號程序的方法來提升人們進行垃圾分類的積極性。例如上海松江區的社區衛生管理中心首次采用了微信生態賬號,對不按規定進行垃圾分類的不文明行為進行扣分,在實際運作中取得了良好的效果,極大地限制了市民不文明行為的發生。隨著區塊鏈技術的成熟。甚至可以將是否按規定履行社區義務納入信用機制考評體系,以遏制不按規定分類垃圾的不良風氣。

(三)建立和完善生活垃圾分類領域的法律法規

綜合性法律法規的使用可以提高居民對垃圾分類的積極性。對生活垃圾分類的監管不能只突出單一激勵方式的運用,而應該是綜合性地運用多種管理手段,包括法律法規的制定和執行。在生活垃圾分類領域中。我國相關的法律法規不完善、不健全,降低了垃圾分類在市民心目中的重要性,但未來,隨著相關法律法規的逐步完善,我們相信垃圾分類的理念將越來越深入人心,我國的垃圾分類及處理,以及資源化事業必將走上發展的快車道。