新時代現代化經濟體系建設研究

張玲

摘要:新中國70的經濟建設,使我國從貧窮落后的國家發展成為世界第二大經濟體,這期間積累了寶貴的歷史經驗。文章主要列舉了新中國成立70年來的成就,總結經濟建設的成功經驗,主要包括:以經濟建設為中心、堅持維護人民群眾的利益、堅持改革開放的基本國策和追求共同富裕的目標。最后,對于新時代經濟建設,圍繞構建現代化經濟體系的主要任務,從供給側結構性改革、建設協同發展產業體系、實施鄉村振興戰略和堅持全方位開放等方面提出建議。

Abstract: The economic construction of New China 70 has enabled China to develop from a poor and backward country to the world's second largest economy. During this period, it has accumulated valuable historical experience. The article mainly enumerates the achievements of the founding of New China in the past 70 years and summarizes the successful experiences of economic construction, including: focusing on economic construction, upholding the interests of the people, adhering to the basic national policy of reform and opening up, and pursuing the goal of common prosperity. Finally, for the economic construction of the new era, the main tasks of building a modern economic system are to make recommendations from the supply-side structural reform, the construction of a coordinated industrial system, the implementation of the rural revitalization strategy, and the persistence of all-round opening.

關鍵詞:新中國成立70年;經濟建設;歷史經驗;現代化經濟體系

Key words: 70 years of the founding of New China;economic construction;historical experience;modern economic system

中圖分類號:F124? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1006-4311(2019)25-0012-03

0? 引言

1949年10月1日,新中國成立,開啟了中華民族浴火重生的新征程。從1949年到2019年,歷史坐標軸上雖然僅有70年,在中華民族五千多年的歷史長河中僅是彈指一揮間,但是新中國70年的砥礪奮進,實現了中華民族從站起來到富起來,再到強起來的偉大轉變。馬克思指出:“經濟基礎決定上層建筑”。中國實現偉大飛躍的基礎是新中國的經濟發展。新中國成立的70年來,是如何從一窮二白、百廢待興,發展成為世界第二大經濟體?本文主要列舉了新中國成立70年來的成就,總結了經濟建設的成功經驗,為新時代中國建設現代化經濟體系,推動高質量發展,實現經濟建設新突破提供啟示、指明方向。

1? 新中國70年的經濟建設成就

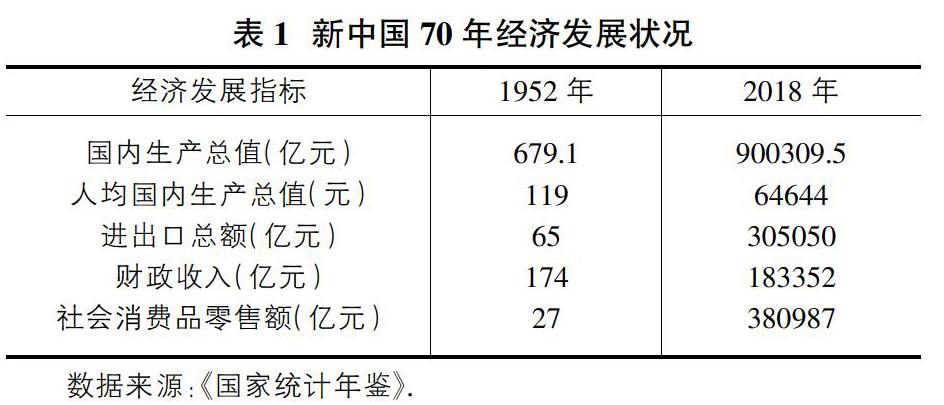

新中國成立的70年,中國從一個積貧積弱的國家逐步發展為經濟大國[1],根據表1,1952年我國國內生產總值僅有679.1億元①,經過70年的發展,到2018年我國國內生產總值高達900309.5億元,翻了36番多,成為世界第二大經濟體。人均國內生產總值也由1952年的119元,增加到2018年的64664元。在對外發展中,進出口總額由1952年的65億元增長到305050億元,增長了4693倍,中國對外經濟取得飛躍發展。在國內,伴隨著經濟的快速發展,國家財政收入和社會消費品零售總額也增長較快,國家財政收入由最初的174億元增加到2018年的183352億元,翻了32番,財政收入增加為國家基礎設施建設、提供公共服務積累了豐富的物質基礎。同時,社會消費品零售總額由1952年的27億元增長到380987億元,也反映了居民生活水平的提高,內需增強。

數據來源:《國家統計年鑒》.

2? 新中國70年經濟建設的基本經驗

新中國成立70年,經濟建設成績矚目,為新時代建設現代化經濟體系,推動經濟高質量發展積累了豐富寶貴的經驗,主要包括:

2.1 以經濟建設為中心

1978年十一屆三中全會,黨的工作重心由以階級斗爭為綱轉移到以經濟建設為中心,從此中國實行改革開發,極大的促進了我國經濟飛躍式發展,使我們明白了發展才是硬道理。當前,我國仍然處于社會主義初級階段,我國人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的社會主要矛盾比較突出,這就決定了我國仍要堅持以經濟建設為中心不動搖。堅持經濟建設為中心,把解放和發展生產力放在一切工作的首位,要注意與中國的實際相結合,走中國特色社會主義經濟建設道路,這是我國幾代共產黨人歷經坎坷后的共識,也是對馬克思主義的不懈追求。在新時代,建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國,實現中華民族的偉大復興必須要堅持這一原則。

2.2 堅持維護人民群眾的利益

新中國成立70年以來,特別是改革開放以來,我國人民的物質文化生活水平有了極大的提高,以前食不果腹、衣不蔽體的生活已經遠去,到2018年末,中國貧困人口數僅有1660萬,而且到2020年會實現全部脫貧。我國的主要矛盾也由原來的人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾,轉變為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。這都是我國長期以來堅持以人民為中心,把實現好、維護好和發展好最廣大人民根本利益作為發展的根本目的的積極效果。習總書記說過,發展為了人民,發展依靠人民,發展成果由人民共享。在新時代,推進經濟建設要繼續堅持維護人民的利益,把消除貧困,提高公共服務水平,擴大就業作為推動經濟發展的根本出發點。

2.3 堅持改革開放的基本國策

1978年提出的改革開放的基本國策,是我國命運的關鍵抉擇,是我國發展的轉折點。在1978年以前,我國經濟處于封閉自守的狀態,經濟發展在上世紀70年代末一度停滯不前,從1975年到1977年三年間,國內生產總值僅增加了210.5億元,年均增長率僅有2%左右。而1978年實行改革開放后,我國經濟獲得飛躍式發展。社會主義市場經濟體制改革極大的解放了生產力,加入世貿組織和構建“一帶一路”都使我國的對外開放之路越來越寬敞,促進我國融入世界經濟。實踐證明,社會主義市場經濟建設必須要繼續堅持改革開放的基本國策,根據經濟發展實際進行改革,深化對外開放體制,通過對內改革,對外開放,統籌國內、國際連個市場,推進中國特色社會主義經濟建設。

2.4 追求共同富裕的目標

共同富裕是社會主義的本質要求和根本原則。在改革開放后,鄧小平曾強調,“社會主義的特點不是窮,而是富,但這種富是人民共同富裕。”共同富裕強調的是消除貧窮和兩極分化,實現社會成員的普遍富裕。在改革開放過程中,堅持公有制的主體地位,實行按勞分配,鼓勵一部分先富起來,通過先富帶動后富,最終實現共同富裕。改革開放以來的實踐證明,追求共同富裕,極大的提高了我國人民的生活水平,現在我國十幾億人口都已經解決了溫飽問題,總體上達到了小康水平。共同富裕,符合廣大人民群眾的期望,凝聚了人民力量,振奮了民族精神,使人民群眾在社會主義經濟建設中團結一致。在新時代,建設現代化經濟體系過程中,也要堅持共同富裕,縮小城鄉差距,基本實現公共服務均等化。

3? 建設現代化經濟體系 實現新時代中國經濟發展新突破

習近平總書記在十九大報告中提到,“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的戰略目標。”在新時代,我們應該借鑒新中國70年經濟建設的經驗,建設現代化經濟體系,推動高質量發展。

3.1 以供給側結構性改革為主線

新時代我國發展面臨著不平衡不充分的問題,主要體現在質量體系不高、供給結構失衡、經濟增長動力不強等問題。面對這些問題,進行供給側結構性改革,是在邊際投入效率遞減背景下迎接挑戰的不二法門[2]。在新時代推進社會主義經濟建設,需要繼續貫徹改革的理念,推進供給側結構性改革,減少低端和無效供給,擴大高端和有效供給,調整經濟結構,提高供給質量,增強經濟發展動力[3]。具體路徑和方略包括:一是以發展實體經濟為重點,把提高實體經濟的質量作為主要發展方向,抑制炒房、金融等虛擬經濟的過度發展,增強我國經濟質量優勢;二是促進傳統產業轉型升級,購進國外先進的技術設備,對傳統產業進行技術改造,增加產品附加值,淘汰落后產能,提高我國產業在產業鏈的位置;三是培育發展新動能,將大數據、互聯網、人工智能等與實體經濟深度融合,在新材料、新能源、共享經濟等領域培育新的經濟增長點。

3.2 建設協同發展的產業體系

新中國70年經濟建設的經驗告訴我們要以經濟建設為中心,注重經濟發展。在新時代,建設四化協同發展的產業體系,是構建現代化經濟體系的物質基礎,是經濟發展的重點。十九大提出的協同發展的產業體系主要是實體經濟、科技創新、現代金融和人力資源四個要素協同的產業體系,其中實體經濟是發展的主體,創新是引領發展的第一動力,金融是現代經濟的核心和血脈,人力資源是發展的第一資源。建設協同化產業體系需要在這四方面努力:首先,增加科技投入,促進傳統產業轉型升級,培育新動能,促進實體經濟提質增效;其次,重視科技創新,建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系,深化知識產權領域改革,強化知識產權司法保護;再者,重視現代金融支撐,搭建政企銀平臺,加大金融監管,保證金融資源流入實體經濟;最后,發揮人才智力作用,發揮市場在人才資源配置中的決定性作用,促進人才與市場對接,引進研發型、應用型和經營管理型等不同類型人才。

3.3 實施鄉村振興戰略

鄉村經濟是構建現代化經濟體系的基礎環節和薄弱環節。農業、農村、農民的問題一直是國計民生的根本問題,三農問題解決不好,會損害人民群眾的利益。黨的十九大報告提出了鄉村振興戰略,提到“要堅持農業農村優先發展,按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,加快推進農業農村現代化”。在振興鄉村經濟中,一是要積極推進“三權分置”的土地制度,鼓勵土地流轉,增強土地經營的活力;二是調整農村經濟結構,大力發展都市現代農業,推進農村一二三產業深度融合發展,形成產業鏈條完整、功能布局合理、業態豐富多樣、功能利益緊密聯結的農村產業發展新格局;三是將科技引入農業,提高農業的科技含量。發展光伏農業、智慧大棚、植保無人機等科技農業,解放農業生產力,提升農業的質量;四是構建現代化農業產業體系、生產體系、經營體系,健全農業社會化服務體系。

3.4 堅持全方位開放

中國的改革開放,打開了中國融入世界經濟的大門,建立經濟特區、加入世貿組織、建設“一帶一路”等開放措施,都促進了中國的全面發展和進步。開放是構建現代化經濟體系的良性循環機制[4]。在新時代,中國要堅持全方位開放,讓中國經濟更深層次的融入世界經濟。一方面,要利用我國強大的內需優勢,吸引全球范圍內的先進生產要素,為我國發展經濟服務,同時實行良好的投資和貿易政策,讓外來企業進得來、留的下。另一方面,中國要主動走出去,利用“一帶一路”建設的優勢,加強與其他國家的經濟建設交流,形成海路聯動、東西開放的格局,構建我國面向全球的生產、貿易、投資和服務的網絡體系,培育國際經濟合作新優勢。

注釋:

①根據《國家統計年鑒》,1949年數據缺失,最早只有1952年數據,本文以1952年數據分析新中國成立之初經濟發展情況。

參考文獻:

[1]國家統計局.偉大的十年[M].北京:人民出版社,1959.

[2]楊偉民.適應引領經濟發展新常態 著力加強供給側結構性改革[J].理論參考,2016(02):9-11.

[3]曹新.中國特色社會主義經濟建設的理論與實踐[J].行政管理改革,2018(09):32-39.

[4]劉志彪.建設現代化經濟體系:新時代經濟建設的總綱領[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2018(01):1-6.