從理解走向表達

徐莉

摘?要:語文閱讀教學不能僅停留于理解文本的內容,更要知道文本是怎么表達的。本文以《半截蠟燭》的教學為例,把教學目標定位在“一個好故事是怎樣煉成的”,從中領悟表達的技巧和方法,掌握寫作的技巧,實現閱讀教學從理解走向表達的美麗轉身。

關鍵詞:指向表達;語言特點;謀篇布局;遣詞造句;渲染情境

《義務教育語文課程標準(2011年版)》前言,關于“課程基本理念”的闡述中講到“全面提高學生的語文素養”時是這樣表述的:“語文課程應激發和培育學生熱愛祖國語文的思想感情,引導學生豐富語言積累,培養語感,發展思維,初步掌握學習語文的基本方法,養成良好的學習習慣,具有適應實際生活需要的識字寫字能力、閱讀能力、寫作能力、口語交際能力,正確運用祖國的語言文字。”與課標修訂版不同的是:這里講的是“正確運用祖國語言文字”,而修訂版中是“正確地理解和運用祖國語言文字”。顯然,2011版的課標去掉了“理解”,不再強調對祖國語言文字的理解。可見,我們的語文閱讀教學不僅僅停留于理解文本的內容,更應該讓學生知道文本是怎么表達的。一篇好文章,要讓學生學會欣賞,欣賞文字中蘊含的情感,觸摸文字的溫度,培養學生的語感;也要能欣賞文字表達的技巧之美。語文教學要關注表達,要落腳在對文本文字的音形義理解,對語言色香味的揣摩,對文本用詞造句的關注,對語言的特點及規律的探索,對文本的篇章結構的借鑒。

筆者以兩次教學《半截蠟燭》為例,談談如何實現閱讀教學從理解走向表達的美麗轉身。

《半截蠟燭》寫的是發生在二戰時期的一個故事。一個法國的普通家庭,一位母親和兩個孩子,為了保護藏在半截蠟燭里的絕密情報,和德國官兵斗智斗勇,成功地保護了情報。故事情節曲折驚險,人物形象栩栩如生,讀來蕩氣回腸。對于《半截蠟燭》這樣一個好故事,正是學習運用語言的范本。我把教學目標定位在“一個好故事是怎樣煉成的”,通過這個故事,充分挖掘文本蘊含的教學價值,知道怎樣才能寫出一個好故事,從中領悟表達的技巧和方法,掌握寫作的技巧。基于此,我制定了以下教學目標:

1. 一波三折的情節:能在理解課文內容基礎上,了解故事情節發展,知道一個好故事需要一波三折的情節。

2. 難以忘懷的細節:通過對語言文字的品讀感悟,感受伯諾德夫人母子三人在危急關頭與敵人做斗爭時的機敏,勇敢,體會一個好故事需要難以忘懷的細節。

3. 渲染情境的事物:體會對蠟燭的特寫起到渲染情境的作用,知道一個好故事還需要有渲染情境的事物。

4. 意猶未盡的結尾:通過擴寫比較,體會到一個好故事還要有一個意猶未盡的結尾。

這四個目標,每一個都是指向于表達的,“教材無非是例子”,充分用好教材,將目標鎖定于“學習語言文字的運用”,學生才能學會“駕馭”語言文字這門工具。

一、 追問:“為什么這個故事能吸引你?”——關注情節,品味謀篇布局的巧妙

我曾經在期初的時候讓學生把本學期要學的課文先去瀏覽一遍,然后做了一個統計,你最喜歡哪篇課文?結果《半截蠟燭》高居榜首。我不禁深思:為什么這篇課文最能吸引學生呢?它的魅力在哪里?“讀了課文,你覺得這是一個怎樣的故事?用一個詞來概括。”了解學生初讀課文的感受,其實是讓學生有個縱觀全篇的體驗。“驚心動魄”“一波三折”“跌宕起伏”“扣人心弦”等詞,都是學生的初讀體會,也是這個故事之所以吸引孩子的原因。

看來,這的確是一個好故事。其實,每一個故事首先吸引人的肯定是故事情節。這幾個詞語也是針對故事情節來說的。而這個好故事學生只要讀上一遍就能了解故事的情節。那么教學目標的定位如果停留在理解內容上,我們的教學無異于做無用功。

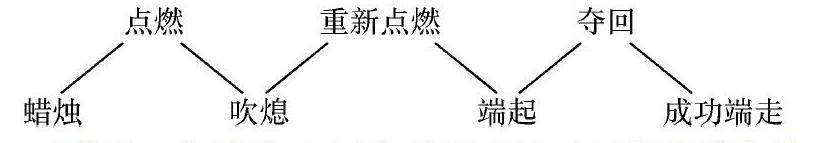

王尚文先生堅持“語文教學的焦點應該是話語形式,即怎么說,而非說什么”。語文課固然要理解文本內容,但是理解內容并不是主要目標,語文教材的教學價值重點在于理解文本語言及其表達形式。教學時,我覺得重點不是去熟悉這個故事的情節,更重要的是知道為什么這個故事能這樣吸引你?在了解故事的主要內容之后,再通讀全文,讓學生重新走進故事情節中,在敘述故事情節的過程中我畫了一張情節發展示意圖:

這樣的一張情節示意圖,清晰地演示了故事的發展過程,更形象地體現了情節發展的“一波三折”。學生在閱讀過程中不再只是關注故事情節,而會有意去關注“情節”本身,關注情節構思的精妙之處。這樣“一波三折”的構思就在學生頭腦中留下了深刻的印象,學生在寫文章時就會注重情節的曲折,不會再平鋪直敘了。

新課標提出的作文訓練體系(低年級“樂于表達”,中年級“自由表達”,高年級“學會表達”),學會表達就要教會學生掌握語文的表達技巧,高年級學生篇章的訓練尤為重要。《半截蠟燭》這篇課文在謀篇布局上的巧妙就為學生提供了很好的范例。關注情節的發展,有意識地滲透行文的構思,學生今后在寫作中也會慢慢注重構思了。

二、 探究:“為什么伯諾德夫人一家三口給你留下了深刻的印象?”——潛心細節,品悟遣詞造句的精準

指向表達的閱讀教學,學生的閱讀與表達是相輔相成,密不可分的。“用好課文這個例子”,就是從語言出發,賞析表達的情、理、意、趣,最終回到語言,欣賞語言本身的美,這樣才能真正做到“與內容分析式的閱讀教學說再見”!

課文中的伯諾德夫人、杰克和杰奎琳一家三口給我們留下了深刻的印象,面對敵人他們臨危不懼,表現得這么機智勇敢、沉著冷靜。作者的高明之處在于抓住了一個個細節描寫,讓讀者在一個個細節中感受人物形象。

似乎一提到細節描寫,馬上就會想到去品味人物的語言、動作、神態,閱讀陷入了一個固有僵化的模式。于是思考:能不能再深入一層?在感受人物形象的基礎上,知道作者是怎么把人物形象刻畫得栩栩如生的?是怎么進行細節描寫的?

閱讀教學指向表達,并不是拋棄閱讀和理解,把表達從文本中剝離出來。閱讀教學課,讀、悟依然是教學的主旋律,只是指向的目標不同,從指向文章內容轉而指向語言的表達。

課文中伯諾德夫人的這一段中,我著重抓了“輕輕”一詞,沒有抓“吹”,在這么緊急的情況下,當然是速度越快越好,可這時候伯諾德夫人還是“輕輕”把蠟燭吹熄,人物的沉著、鎮定、臨危不亂的形象就體現出來了。這么一指點,學生就領會了,往往修飾動作的詞更能體現人物形象。于是下面的杰克和杰奎琳的形象也體會得非常到位。一個“慢慢”,一個“嬌聲”,把兩個孩子面對兇殘的法西斯時機智沉著的形象栩栩如生地刻畫出來了。

這就是細節描寫,令人難以忘懷。有時,語言訓練只需抓準一個點,讓學生感受語言形式承載的信息,透過語言文字體悟蘊含其中的思想情感,認識這種語言形式的表達效果,讓學生在文本中走個來回。學生的語言、思維都得到了訓練,學生對文本的體悟也走向了縱深處。

三、 發現:半截蠟燭的“精彩”——聚焦事物,領悟環境描寫的精妙

故事的情節扣人心弦,深深地吸引了讀者。如何營造那驚險的場面呢?文章中那“半截蠟燭”是一個精彩之處,那蠟燭不僅是貫穿全文的一條線索,更起到了渲染情境的作用。我首先讓學生找一找文中幾次出現蠟燭?學生找出了十幾處,一下子對這蠟燭就關注起來。語感的培養是需要引領的,不經過教師點撥,學生不一定能關注到故事中反復出現的事物,而一旦聚焦到這一事物上,學生馬上就能領悟到語言表達的特點,多次反復出現的事物在故事的發展中起著重要的作用,是全文的一條線索,貫穿全文并推進情節的發展。這半截蠟燭除了是全文的一條線索,還有一個烘托環境、渲染情境的作用,這對于六年級的學生可能是陌生的,這也正是我們的閱讀教學中需要教給學生的:關注文本中有特點的言語表達形式。

我讓學生找出文章中對蠟燭的幾個特寫鏡頭:

1. 萬一蠟燭燃燒到金屬管處就會自動熄滅,秘密就會暴露,情報站就會遭到破壞,同時也意味著他們一家三口生命的結束。

2. 燭焰搖曳,發出微弱的光,此時此刻,它仿佛成了屋子里最可怕的東西。

摒棄分析講解,反復朗讀,說說你的心理感受。在反復朗讀中,學生感受到了這半截蠟燭對于這個法國家庭的重要,關系到一家三口的生命,也關系到情報站的安全。一旦蠟燭點燃,就是一個定時炸彈啊!隨著蠟燭越來越短,我們的心也提到了嗓子眼上。情況越來越危急!

正是有了這樣的語言,文章更顯得驚險緊張。這就是文本表達的精妙之處,寥寥數語,卻牢牢地抓住了讀者的情緒。所以,寫文章時,這樣的渲染也是必不可少的。學生懂得了一個技巧:讀文章要關注——烘托環境的事物,寫文章還需要有——渲染情景的事物。

四、 比較:“哪個結尾更好?”——咂出味道,領略意猶未盡的結尾

如果說一個引人入勝的開頭是一個好故事成功的一半,那么一個意猶未盡的結尾則使故事得到美的升華。

故事的結尾:“當杰奎琳踏上最后一級樓梯時,蠟燭熄滅了。”戛然而止,沒有說情報得到了很好的保護。在這個地方,很多老師會讓學生續說補白:讀到這里,你有什么想法?讓學生發表自己的感受,說說自己的心里活動。然后總結:伯諾德一家三口憑著他們的智慧勇敢,與兇殘的德國士兵斗智斗勇,在這場沒有硝煙的戰斗中取得了勝利,讓我們感受到他們那顆偉大的愛國之心。如果僅此而已,那最終的目的是進行思想教育,一不小心又變成了品德課,偏離了語文課程內容。吳忠豪教授說:“小學語文課程內容指的是學生學習語文必須掌握的可以終身受用的語文知識、語文方法和語文技能。這些知識、方法和技能應該是相對穩定的、不可替代的。而教材內容是不穩定的,是可以替代的。”我們的語文課目標指向理解人物的思想品質,顯然不是語文課程內容;目標指向人物品質是怎么表達的,為什么要這么表達,這才是語文課程內容。

結尾處我同樣讓學生發表自己讀了最后一句話的感受,但說話訓練不是我的教學目的,在學生充分發表意見后,我把這些想法加到文章結尾,讓學生跟原文比較,哪個結尾更好?

通過比較,學生發現:“這樣戛然而止的結尾更耐人尋味,給讀者提供了想象的空間,同時也讓人回味無窮。”“如果什么都說了,反而沒有了味道。”是的,好故事就是這樣“有味道”,一個意猶未盡的結尾也是一個好故事必不可少的。

領略文章結尾表達的含蓄美或許只是理解的知識的表征,這時學生理解的只是一個抽象的概念,只是一種陳述性的知識;然后需要通過實踐,在新的語境中運用,才能上升為程序性的知識,學會一種寫作方法。但是當學生在腦海中有了一個這樣的印象之后,在各種不同的語境中就能去遷移、去運用。

《半截蠟燭》是一個好故事,也是一篇好的教材。教語文,不是教課文,是指以課文為“例子”,指導學生掌握語文知識和語文方法。《半截蠟燭》的教學,使我嘗試了從“教課文”到“教語文”的美麗轉身。

參考文獻:

[1]義務教育語文課程標準(2011年版).

[2]義務教育語文課程標準(修訂版).

[3]王尚文.語文教學對話論.

[4]吳忠豪.期待“教課文”朝向“教語文”的美麗轉身.